目次

薬学部受験で求められる英語力とは?

国際化が進む現代において、英語力は、薬剤師として、臨床においても研究においても必要不可欠です。そのため、大学側も英語力のある受験生を合格させたいと考えていることが多いです。試験において英語を必須とする薬学部は多く、英語を得意教科とすることができれば、薬学部受験においてリードすることができます。

薬学部の英語試験の特徴

薬学部の英語試験では、薬学、医学に関連する内容が出題されることが多いという特徴があります。そのため、薬学系、医学系の問題に触れておき、慣れておくことで、試験当日、自分の実力を最大限発揮することができます。また、英語の文章の内容を論理的に理解して解答する力が求められるため、英語の文章を詳細まで理解する力と、内容から論理的に答えを導き出す力が必要になります。

薬学部における英語の重要性とその背景

英語という科目の特徴として、出題される問題に試験の出来が左右されにくい、ということが挙げられます。これは、どのような問題であっても、英語の根本にある単語、熟語、文法、構文といった基礎が同じであるからです。それに対し、数学や理科は、得意な分野が出るか否かによって得点が左右されてしまうことがあります。

英語を得意教科とすることができれば、薬学部を受験する上での安定した得点源となり、安心材料にもなるでしょう。

また、大学入学後や薬剤師になってからも、英語を使う機会は多くあります。研究をする際やレポートを書く際にも、英語で書かれた論文を参考文献として用いることができれば、得られる情報量が格段に増えます。また、臨床で海外出身の患者が薬局や病院に来た時にも、スムーズにコミュニケーションを取ることができます。

このように、英語を学習することは、薬学部合格のためにも、大学入学後の勉強や薬剤師としての臨床のためにも、重要です。

高校生が押さえるべき薬学部英語試験の出題傾向

薬学部の英語試験は、受験する大学により問題の難易度も出題傾向も異なります。問題の難易度、リスニングや自由英作文の出題の有無、長文読解と文法問題の比重などに関して、受験校の過去問を解き、把握するようにしましょう。傾向を掴んだら、各大学の出題傾向に合わせて勉強を進めていくことが大切です。これにより、薬学部の英語試験に向けて効率よく勉強を進めることができます。

薬学部英語試験の長文読解で頻出のテーマとは

薬学部の英語試験では、薬や医療に関するテーマ、生物系、化学系のテーマなどの出題が多くなっています。これらのテーマの文章に特有の頻出単語もあるため、できるだけたくさん過去問や薬学部入試向けの問題集に取り組んでおきましょう。

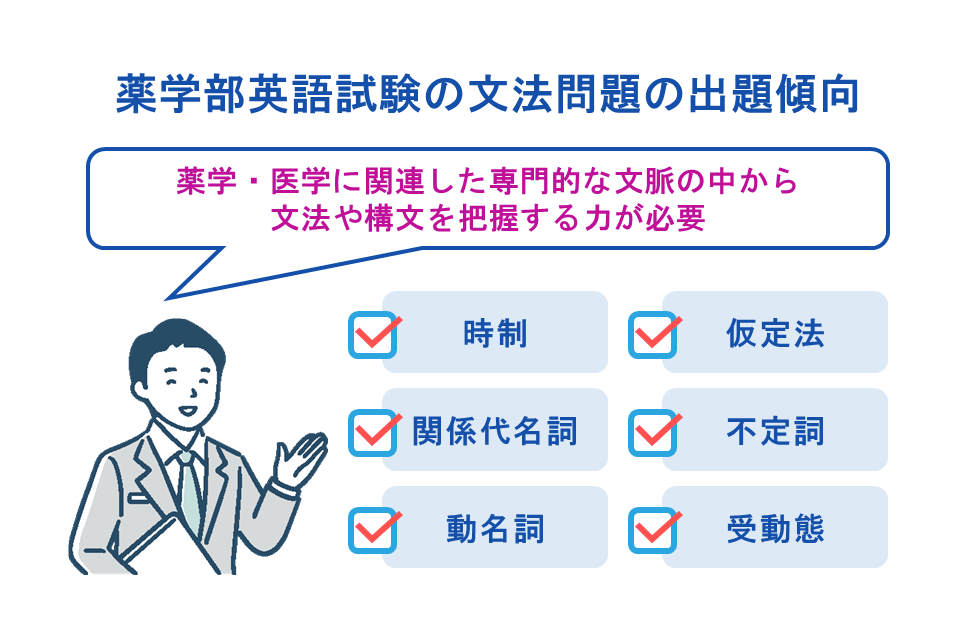

薬学部英語試験の文法問題の出題傾向

薬学部の英語試験では、薬学や医学に関連した文の中で、文法を問われることが多くあります。そのため、薬学・医学に関連した専門的な文脈の中から文法や構文を把握する力が必要となります。特に出題されやすい文法としては、時制、仮定法、関係代名詞、不定詞と動名詞、受動態が挙げられます。これらの文法項目を薬学や医学の内容の中でも把握できるように理解しておくことが重要です。

薬学部英語試験で出題されやすい英作文のテーマとは

薬学部の英語試験では、薬学や医学に関連したテーマの英作文が出題されることが多いです。例えば、薬に関することや、薬剤師の仕事に関すること、医療現場に関することなどが多く出題されます。このような英作文に対応するためには、薬学や医学に関する単語を知っておくことが大切です。

英作文に限らず、長文読解なども含め、薬学・医学系の問題により多く触れ、それらのテーマでよく使われる単語を知っておくことで、英作文に使用できる語彙が増え、英作文で高得点を狙うことができるでしょう。

国公立大学と私立大学の英語試験の出題傾向の違い

国公立大学の薬学部では、難易度が高く、医学・薬学に関連した専門的な内容が出題されやすい傾向にあります。そのため、医学・薬学に関連した単語の知識と、論文などを読解できる読解力が求められます。

私立大学の薬学部では、国公立大学と比べると難易度はそれほど高くないことが多い傾向にあります。また、医学・薬学に関連した内容ではなく、一般的な内容が出題される大学も多くなっています。特に、総合大学で、他学部と問題が共通の場合は、文章の内容が一般的なものであることが多いです。このような点から、国公立大学と比べて手をつけやすい問題が出題されやすい一方、問題数に対して試験時間が短いため、速く、正確に解く力が求められることも多くあります。

薬学部合格のための英語対策の基本戦略

難易度の高い大学も多い薬学部に合格するためには、英語を継続して学習し続けることが大切です。語学は勉強してすぐにわかるようになるものではなく、続けていくうちにわかるようになる学問です。特に、文脈判断力や読解力は、数をこなすことでより身につきます。文法などの基礎や長文読解の勉強を習慣化し、継続して学習しましょう。

また、薬学部入試では、英語でリスニングが必要となる場合もあります。自分の受験校の入試形式について把握し、例年出題されている場合は、対策をするようにしましょう。

英語力を高めるための効果的な勉強法

英語力を高める上で大切なのは、「基礎を確実に固めておくこと」と、「量をこなすこと」です。地盤がしっかりとしていないところに家を建てられないのと同じように、基礎を固めておかなければ英語力を高めることはできません。そのため、文法は高2までに固めておくようにしましょう。また、継続的に勉強し、多くの問題に触れることも、英語力を高めるために重要です。単語、熟語、読解の勉強は、毎日継続するようにしてみてください。

語彙力と文法力を身につけるためのポイント

語彙力と文法は英語の基本です。全ての英文は語彙と文法から成り立っています。そのため、使える語彙や文法が増えれば増えるほど、読める文の数も増え、薬学部の英語試験にも対応できるようになります。語彙と文法を勉強する際には、単語帳と文法書を一冊ずつ用意し、完璧になるまで繰り返し勉強しましょう。そうすることで、薬学部合格のために必要な基礎を固めることができます。

長文読解のポイントとコツ

長文読解を強化するためにまず必要なのは、基礎力です。単語、熟語、文法、構文を理解していて初めて、長文を読むことができます。その上で大切になるのは、とにかくたくさん読むことです。必ず1日に1つ長文読解を読むことを習慣にすると良いでしょう。毎日継続していくうちに、英語に慣れることができ、頭の中で日本語の語順で訳さなくても英語の語順のまま文章を読むことができるようになります。これができるようになると、長文読解を読むスピードが格段に速くなります。

また、薬学部の英語試験では、生物系や医療系、化学系のテーマの長文読解が出題されることも多いです。受験校に限らず、薬学部の過去問を多く解くことで、そのようなテーマの長文読解に慣れておくことも大切です。

リスニング強化のための教材活用法

薬学部では、共通テスト利用入試を設けている大学があります。センター試験から共通テストに変更されたことでリスニングの難易度も上がったため、英語特有の言葉の繋がりを聞き取れるようになる必要があります。

リスニング強化のために、CDがついている英語教材を使うことが効果的です。CDは、何度も繰り返し聞くと良いでしょう。また、スキマ時間にできるリスニング対策としてTEDを聞いてみるのもおすすめです。無料アプリなので費用もかけずに使うことができます。

これらを使って学習する際の流れとしては、

①まず一回聞いてみる

②スクリプトを見ながら聞いてみる

③スクリプトを見ながらオーバーラッピング(CDと同時に読む)

④スクリプトを見ずにシャドーイング(CDを追いかけるように発音する)

のように進めると効果的です。スクリプトを用いることによって、知っているけど聞き取れていなかった単語を正しく認識できるようになります。また、自分で声に出して読むことで、アクセントや、単語と単語のつながりを理解しやすくなります。

薬学部受験における語彙力強化の重要性

語彙力は、英語の根幹です。そして、勉強すればするほど伸ばすことができるため、努力の報われやすい学習です。薬学部受験では、大学によって出題傾向は様々ですが、どのような問題でも、英語の問題を解くためには語彙力が必要不可欠です。英語で語彙力を強みとすることができれば、薬学部合格に一歩近づくことができます。

語彙力が得点の根幹を成す理由

長文を読む際、内容を理解するために語彙は必要不可欠です。難しすぎる文章を読んだ際、わからない単語が多すぎて何の話をしているかわからない、と感じた経験はないでしょうか?どんなに構文や文法を知っていても、単語がわからなければ英文を理解することはできません。逆に、英語の最も基礎になる単語を覚えることは、最もコスパの良い勉強と言えます。

効果的な単語暗記法とその実践

単語を覚えるときは、とにかく単語帳の隅々まで覚えることを心がけてみてください。

単語帳にたくさんの意味が載っていると、1番初めの単語を覚えて満足してしまう人が多くいます。しかし、英語では、一つの単語が動詞として使われるか名詞として使われるかによって、意味が全く異なる単語がたくさんあります。そして、そのような単語ほど出題の際に狙われやすい傾向にあります。

例えば、fire という英単語は「火」という意味ですが、この英単語が動詞として使われた場合は、「解雇する」という意味になります。単語帳を隅々まで見て覚えることで、このような英単語の訳し分けがしっかりできるようになります。

単語帳を使って覚えるときには、付箋とマーカーを使いましょう。覚える英単語の意味で、一つでも知らない意味があれば、その部分に付箋を貼り、自分が知らなかった意味にマーカーを引きましょう。覚えるまで何度も学習し、覚えたら付箋を取るようにします。これにより、英単語が持つ複数の意味を覚えることができます。

日常からできる語彙力アップの習慣

語彙力をアップするためには、知らない単語を見つけたらすぐに調べる習慣をつけましょう。そのために、長文読解を読むときは、わからない単語に印をつけながら読み、問題を解き終わったらすぐに印をつけた単語を調べるようにしましょう。

この習慣は、入試に向けた過去問演習の際にも有効です。過去問を解く際にも、わからない単語に印をつけ、後から調べるようにしましょう。薬学部では、薬学系、医療系や生物系、化学系の文章の出題が多いため、異なる大学の問題でも同じような単語が出てくることがあります。「単語を調べる習慣」を身につけておくことで、過去問演習の際に、効率よく、薬学部入試で出やすい単語を覚えることができます。

これらに加えて、単語は毎日学習することを習慣にしましょう。電車の中などの隙間時間を利用すると習慣化しやすいのでおすすめです。英単語アプリmikanでは、一日の目標単語数を決めることができ、アプリからの通知でリマインドもしてくれます。習慣化が難しいという方は、ぜひ利用してみてください。

大学ごとの薬学部英語試験に合わせた対策法

薬学部の英語の試験では、問題の分量や難易度、リスニング、自由英作文の出題の有無などが、大学によって異なります。そのため、受験校に合わせた対策をしたり、事前に時間配分を決めておいたりする必要があります。

大学別の英語の配点と出題形式を把握する重要性

薬学部の大学入試問題は、学校によって出題形式や問題の分量が大きく異なります。例えば、リスニング問題や自由英作文は、出題される大学とされない大学があり、出題される大学を受験する場合はそのための対策が必要になります。

また、多くの薬学部入試ではそれぞれの大学で毎年似たような形式で出題されます。出題形式を把握し、時間配分を決めておくことで、入試当日、効率よく問題を解くことができます。

志望校に合わせた英語の学習戦略の立て方

高三の夏休みに、受験する大学の薬学部の過去問を1年分解いてみましょう。わからなかった問題はしっかりと見直し、なぜ解けなかったのか(文法がわからなかったのか、単語、熟語を知らなかったのかなど)を分析しましょう。薬学部は大学によって問題の難易度や出題傾向が異なるため、それぞれの大学について、現状と合格点との距離や、自分に何が足りないのかを洗い出しましょう。それを元に、入試までの学習戦略を立てていくと効果的です。

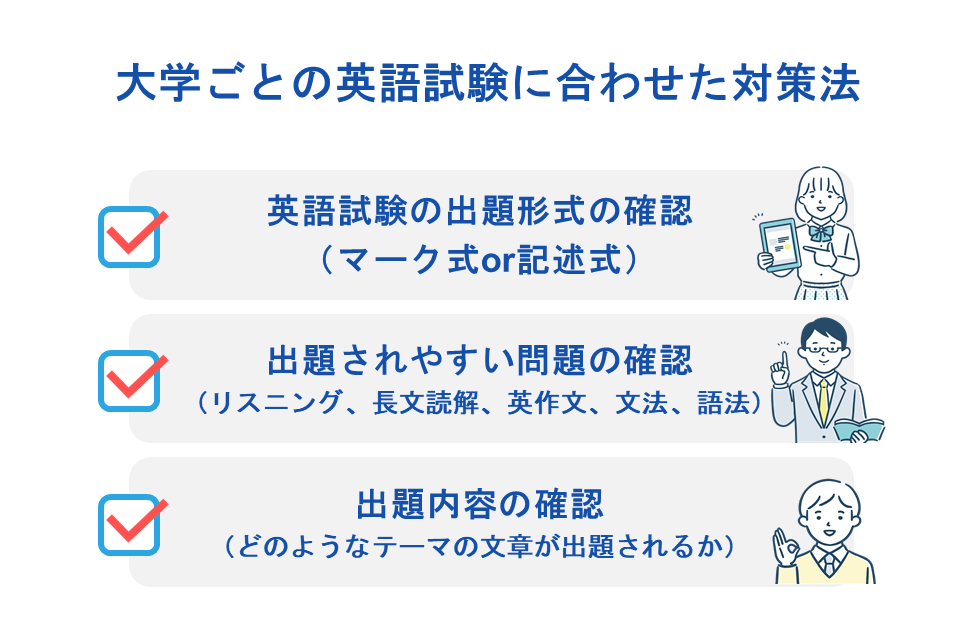

大学ごとの英語試験に合わせた対策法

大学に合わせた対策をするために、まずは志望大学薬学部の英語試験の形式(マーク式なのか記述式なのか)や、出題されやすい問題(リスニング、長文読解、英作文、文法、語法)、出題内容(どのようなテーマの文章が出題されるのか)を確認しましょう。

これらが把握できたら、試験時間に応じて、リーディングやライティング、リスニングにどれだけの時間を割くべきか、時間配分を決めます。

また、出題内容に応じて、その大学の英語試験で出題されやすい分野に特化した対策を行いましょう。

英検利用試験のメリット

薬学部では、英検利用入試を設けている大学があります。英検で一定以上の得点をとっていると、そこから換算したみなし得点と個別試験当日の得点を比較したうえで、高いほうの得点で計算してもらえる大学もあります。英検を受けておくことで、英語で一定以上の点数が保障されるため、試験当日の安心感につながります。

自宅学習でもできる英語力強化の方法

自宅学習で英語力を強化するためのポイントは、以下の4点です。

①疑問が生じたら調べること

②参考書選び

③計画を立てること

④計画通りに進めること

塾なしでの薬学部英語対策のポイント

塾なしでの薬学部英語対策で大切になるのは、「わからないことがあったらすぐに調べる習慣」です。

単語、熟語、文法に関して、一冊ずつ自分がベースにするものを決め、それを使って調べるようにしてみてください。また、ノートを一冊用意し、自分がベースにしている教材に載っていなかったものはそこにメモするようにしておきましょう。

薬学部入試の過去問や問題集を解いていく中で、情報をこのノートに書き足していくことで、自分の入試に特化したノートを作ることができます。

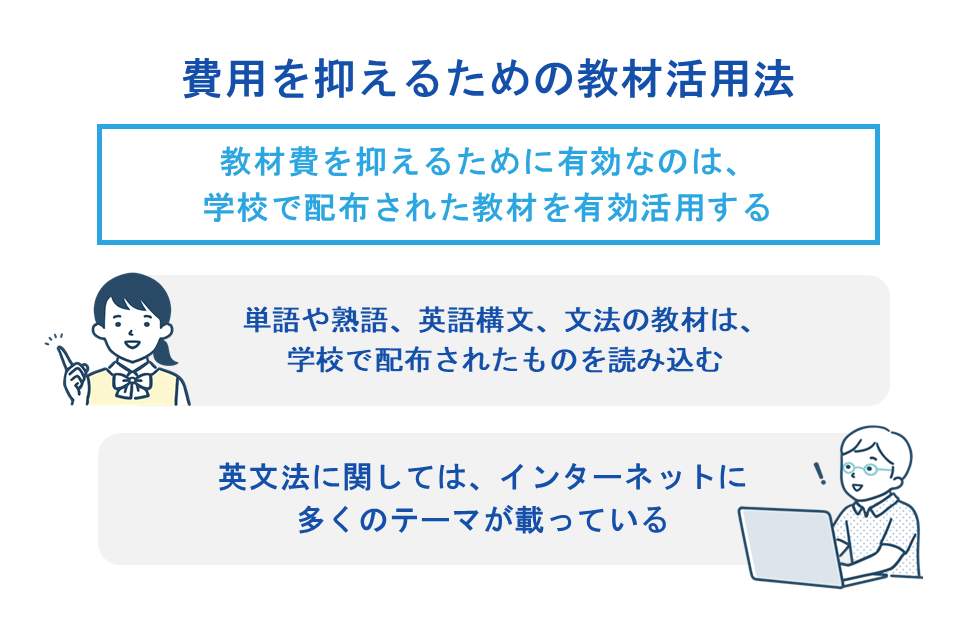

費用を抑えるための教材活用法

受験勉強の際、教材費を抑えるために有効なのは、学校で配布された教材を有効活用することです。単語や熟語、英語構文、文法の教材は、学校で配布されたものを読み込むようにしましょう。

英作文に関しては、インターネットに多くのテーマが載っています。薬学部で過去に出題されたテーマを調べ、その中のテーマで練習すれば、教材を購入しなくても英作文の練習をすることができます。

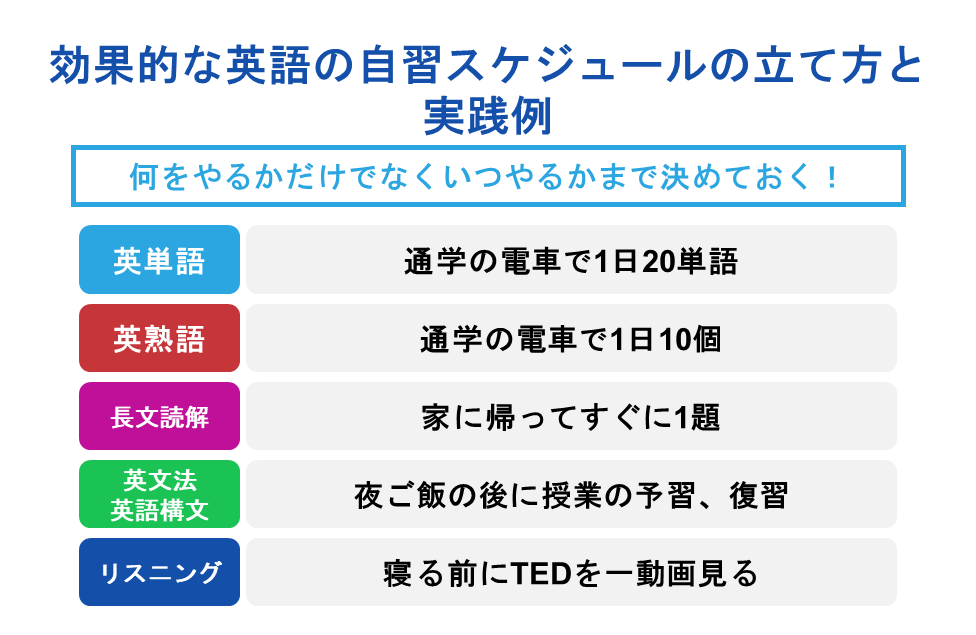

効果的な英語の自習スケジュールの立て方と実践例

自習スケジュールを自分で立てる際、1番難しいのは「計画通りに進めること」です。自分を甘やかさずに計画を守るコツは、計画を立てる際に、何をやるかだけでなくいつやるかまで決めておくことです。また、毎日同じことをやるように決めておくことで、習慣化も、生活の時間配分も楽になります。

例えば、

英単語→通学の電車で1日20単語

英熟語→通学の電車で1日10個

長文読解→家に帰ってすぐに1題

英文法、英語構文→夜ご飯の後に授業の予習、復習

リスニング→寝る前にTEDを一動画見る

を毎日やる、というように決めておけば、やり忘れることもなく、習慣化しやすいでしょう。

薬学部の英語対策に効果的な学習計画と勉強時間の確保

薬学部の英語試験に向けた対策では、十分な勉強時間を確保し、入試まで計画的に勉強していくことが大切です。このセクションでは、学年に応じた薬学部英語対策や、薬学部合格のための勉強時間について触れていきます。

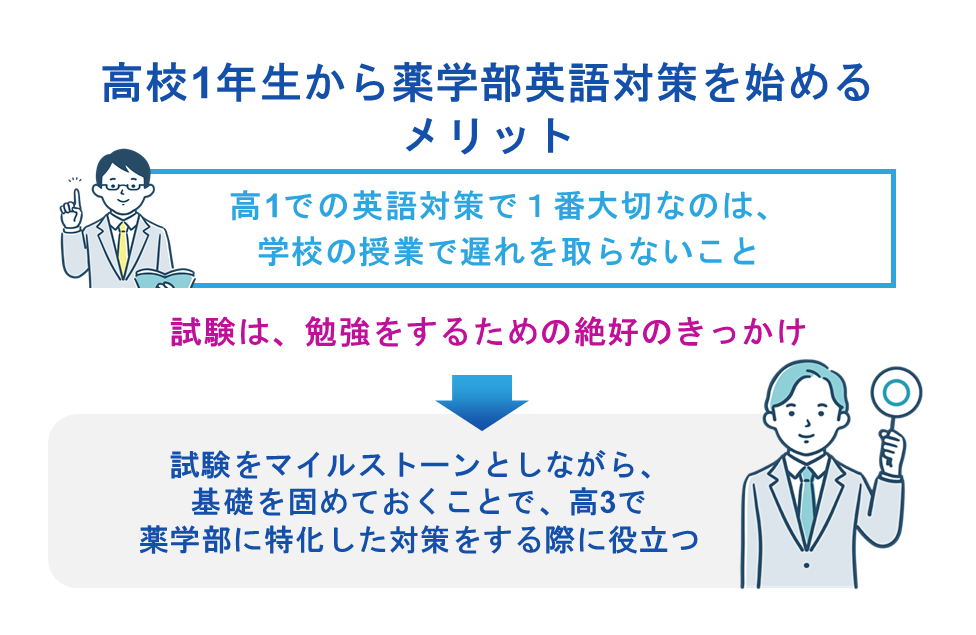

高校1年生から薬学部英語対策を始めるメリット

高一での英語対策で1番大切なのは、学校の授業で遅れを取らないことです。授業の前日には予習、授業があった日には復習をしましょう。また、学校での英単語や熟語のテストも、満点を目標にしっかり覚えるようにしてみてください。試験は、勉強をするための絶好のきっかけです。試験をマイルストーンとしながら、基礎を固めておくことで、高三で薬学部に特化した対策をする際に役立ちます。試験の機会を利用して、着実に基礎を固めていきましょう。

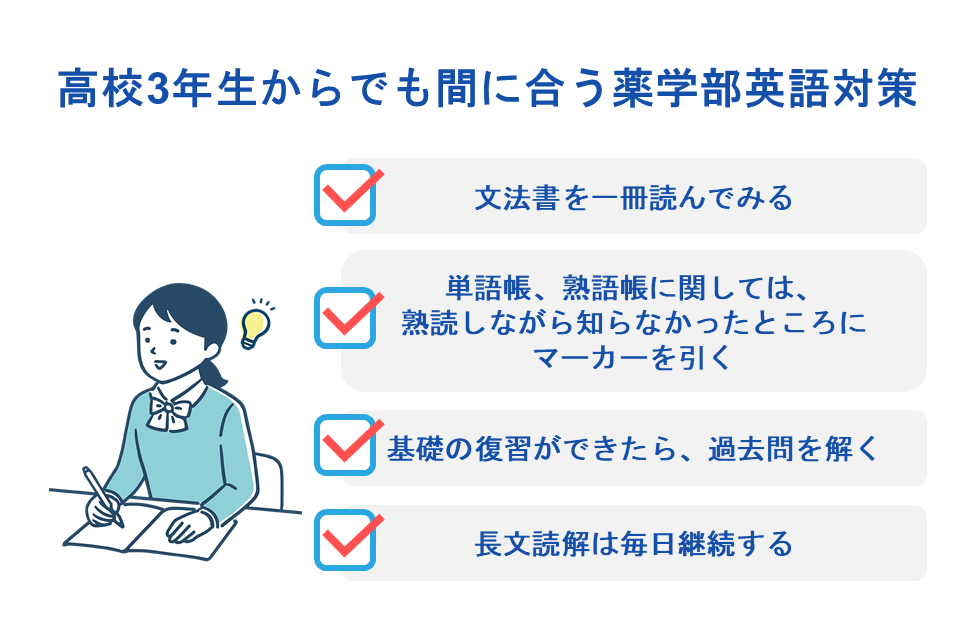

高校3年生からでも間に合う薬学部英語対策

まずは、文法書を一冊読んでみましょう。学校で配布されたものでも、自分で選んだものでもなんでもOKです。全てを熟読するというよりは、自分が知らないものを探すというイメージです。知らない文法が出てきたら、マーカーを引き、そのページに付箋を貼っておきます。最後まで読み終わったら、次からは付箋の部分だけを読むようにします。これにより、短時間で文法を復習することができます。

単語帳、熟語帳に関しては、隅々まで熟読しながら、自分が知らなかったところにマーカーを引いていきます。この時、例文までしっかり読むことを心がけてください。二周目からはマーカーのところを中心に読むようにしましょう。

一通り基礎の復習ができたら、過去問を解いてみることも大切です。自分に足りないものは何かを知ることで、その後の勉強で、薬学部合格への近道を選ぶことができます。

長文読解は毎日継続することが大切です。初めから入試問題のレベルのものを解く必要はないので、自分に合ったレベルの参考書を解き、少しずつレベルを上げていきましょう。

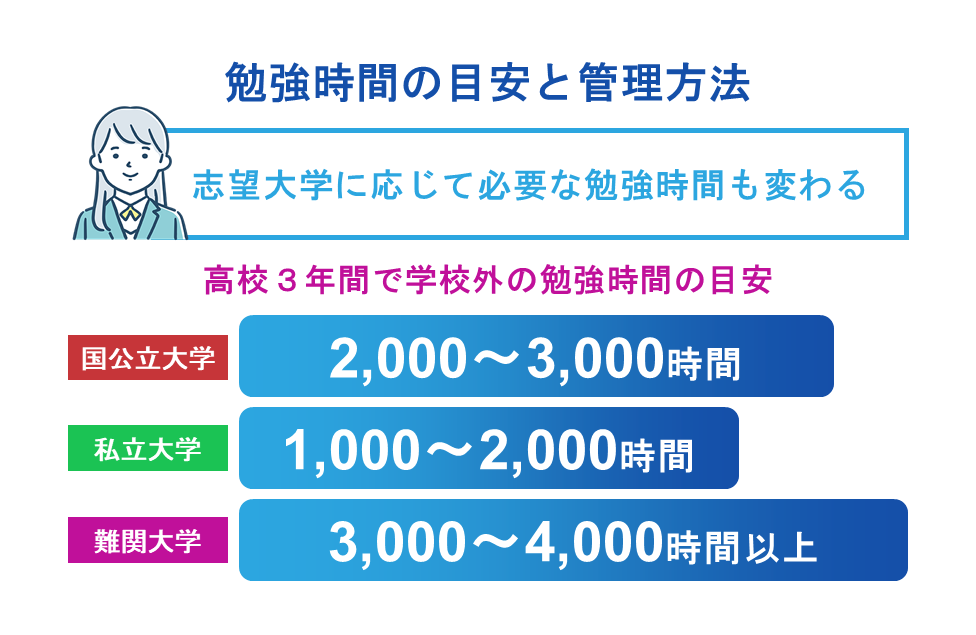

勉強時間の目安と管理方法

薬学部の合格には、計画的な勉強が不可欠です。薬学部は大学によって難易度が大きく変わるので、志望大学に応じて必要な勉強時間も大きく変わります。

東大・京大・阪大、慶應義塾大学などの最難関の薬学部を目指す場合、高校3年間で学校外で3000〜4000時間、それ以外の国公立大学薬学部や東京理科大、星薬科大、明治薬科大、立命、近大等の難関私立大学薬学部を目指す場合は2000〜3000時間の勉強時間が目安です。

それ以外の私立大学薬学部を目指す場合は3科目受験で1500〜2000時間、2科目受験で1000〜1500時間が目安になります。

薬学部英語の受験勉強をいつから始めるかで、日々の勉強時間に大きく影響します。薬学部受験に向けた勉強時間に関しては以下の記事を参考にしてください。

じゅけラボで英語対策を成功させる方法

最適な英語の参考書・問題集の選び方

じゅけラボでは、生徒一人ひとりの学力と志望大学に最適な英語の参考書や問題集を選定し、効率的に学習を進めるサポートを行っています。個々の学力や志望大学薬学部・薬学科に合わせた最適な参考書と問題集の選定と、参考書ルート(学習ルート)の設定を行います。

学力に合わせた受験対策カリキュラム

各生徒の英語の学力と受験までの期間に応じたオーダーメイドのカリキュラムを作成するので、効率的に学習を進めることができます。学習の進捗に応じてカリキュラムを調整し、確実に成績を向上させるためのサポートが行われます。

自分専用の学習計画表の活用

じゅけラボでは、毎月更新される生徒専用の学習計画表を提供し、計画的な学習をサポートしています。これにより、生徒は迷わず学習を進めることができ、学習の成果を最大限に引き出すことができます。学習計画表の中には英語だけでなく、志望大学薬学部・薬学科受験に必要な全ての科目が網羅されています。

正しい勉強法で学習効果を最大化

じゅけラボでは、英語を学習していく上での正しい勉強法を指導し、生徒が効率的に学習を進めるためのサポートを行っています。生徒が使用する参考書や問題集ごとに、その成果を最大限発揮できる勉強法のアドバイスを行い、学習効果を最大化することができます。

\薬学部合格に向けた勉強を最適化!/

薬学部受験対策講座|入試科目・範囲・傾向・難易度に合わせた大学別対策よくある質問

-

薬学部の英語試験の難易度はどれくらいですか?

-

薬学部の英語試験の難易度は、大学により大きく異なります。模擬試験等で自分のレベルを把握し、安全圏の学校から挑戦校まで、バランスよく受験すると良いでしょう。

-

薬学部の英語試験に向けた勉強はいつから始めるべきですか?

-

英語は他の教科以上に積み重ねが大切になります。そのため、薬学部の英語試験に向けた勉強は、できるだけ早く始めることが理想的です。高校1年生から基礎を固めておくことで、多くの問題に触れ、英語に慣れることができます。しかし、もし遅れてしまっても、高校3年生からでも集中して対策を行うことで、十分に合格を目指すことが可能です。基礎をしっかり固めたうえで、過去問を解きながら、自分のペースで対策を進めることが大切です。

-

自宅学習だけで薬学部の英語を攻略することは可能ですか?

-

「集中できる空間」を確保し、わからない単語や文法について解決することができれば自宅学習で薬学部の英語を攻略することは可能です。前者に関しては、オンライン自習室等を利用したり、家の中で勉強するための場所を決めたりすると良いでしょう。問題を解いていて自分で疑問を解消できなかったものに関しては、自宅学習であっても、学校の先生に質問したり、オンラインで質問できるサービスを利用したりして解決する方法があります。

じゅけらぼ予備校では、オーダーメイドカリキュラムの作成や、LINEやメールで勉強方法に関して相談できるシステム、専門スタッフによる学習スケジュールの管理によって、自宅学習をサポートしています。

また、いつでもスポット指導サービス(オプション)では、わからない問題をオンライン指導で24時間365日いつでも「すぐに」解決することができます。

-

薬学部の英語試験において、英検を受けておくことは有効ですか?

-

薬学部では、英検利用入試を設けている大学が多くあります。英検で一定以上の得点をとっていると、そこから換算したみなし得点と個別試験当日の得点を比較したうえで、高いほうの得点で計算してもらえる大学もあります。英検を受けておくことで、英語で一定以上の点数が保障されるため、試験当日の安心感につながります。

-

薬学部英語の長文読解で、頻出のテーマはありますか?

-

薬学部の英語試験では、薬学や医療に関するテーマ、生物系、化学系のテーマなどの出題が多くなっています。これらのテーマの文章に特有の頻出単語もあるため、できるだけたくさん過去問や薬学部入試向けの問題集に取り組んでおきましょう。