E判定・偏差値30から

第一志望の高専合格を掴む

あなただけの学習カリキュラム 高専受験対策講座

高専入試に必要な5教科の対策ができて月額

16,280円〜(税込)

高専受験専門の対策、塾をお探しの方へ

じゅけラボ予備校は、高専(高等専門学校)合格に特化した学習計画サポート型の予備校です。

自宅で最適な学習に取り組めるように、毎日「何」を「どのように」「どのくらい」勉強していくかを毎月具体的に提示します。

高専受験の専用カリキュラムだから、お子様の学力に合わせて無駄なく効率よく合格に導きます。

高専対策の勉強法や高専受験専門の塾をお探しの方は、5教科で月額16,280円のオーダーメイド高専対策を是非お試しください。

動画でじゅけラボの秘密をCheck

志望校合格へ導く

あなただけのオーダーメイドカリキュラム

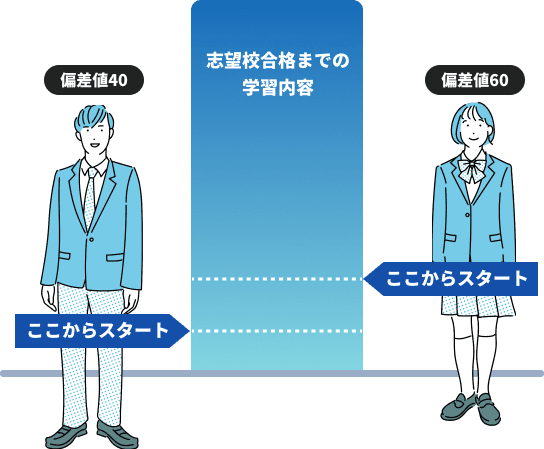

一人ひとりの学力に合わせた

学習計画

生徒の学力に合わせた

個別カリキュラム

最初に学力チェックテストを実施し、生徒の現状の学力や弱点を見極めてから、一人ひとりのレベルに合わせて志望大学へ合格できる個別カリキュラムを作成します。

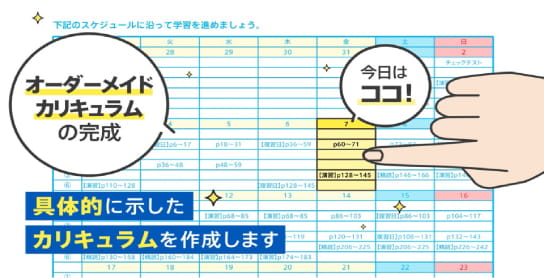

毎日勉強する内容が示された

自分専用の学習計画表

毎日、どの科目の、どの問題集・参考書の何ページを学習すれば良いか?どのタイミングで定着度のチェックをしたらよいのか?どのタイミングで復習すれば良いのか?これらが全て記載されたあなた専用の学習スケジュールを毎月作成してお届けします。

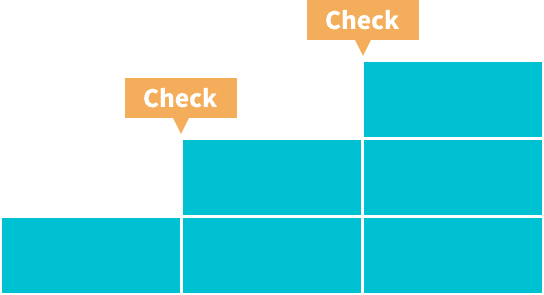

学習計画は定着テストで

定期的に見直し

教材ごとにチェックテストを実施し、大学受験に必要な学習内容が身についているかどうかをチェックします。ただテストを受けるだけではなく、そのテストで分かった抜け漏れを再度カリキュラムに組み込んで復習することで、志望している大学合格に必要な学力が確実に身につくようになっています。

ムダなく効率的に学習できる

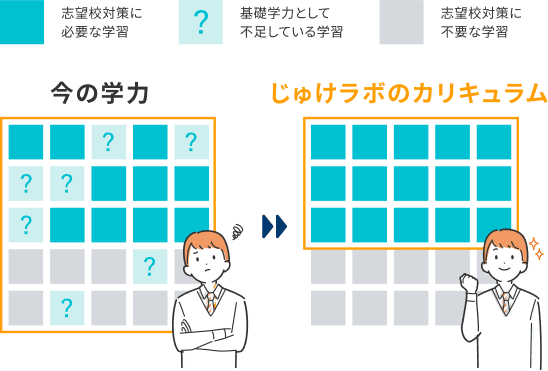

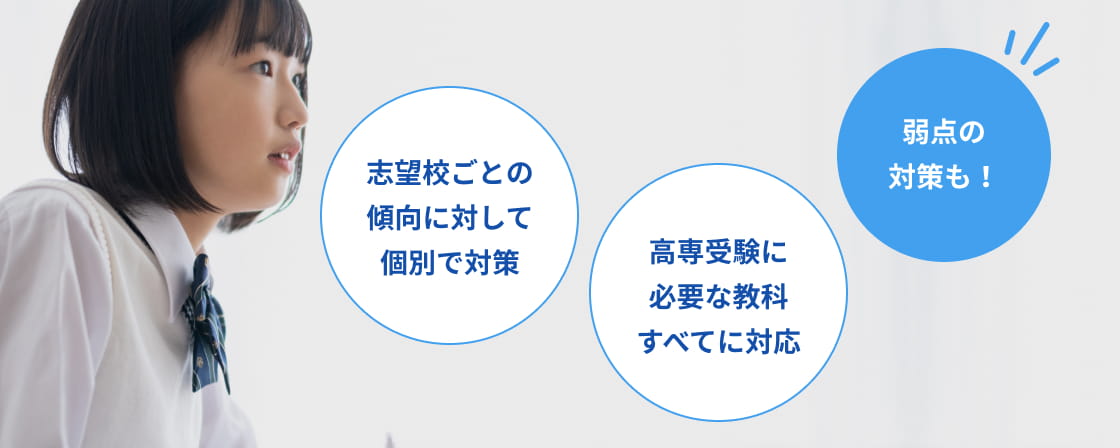

徹底した志望校対策

出題傾向&点数配分など徹底した志望校の分析と対策

無駄なく最短ルートで学習して志望校へ合格するために、今の学力で不足している内容に対する弱点対策と志望校の入試科目それぞれの出題傾向に合わせた学習内容を網羅した個別のカリキュラムを作成します。

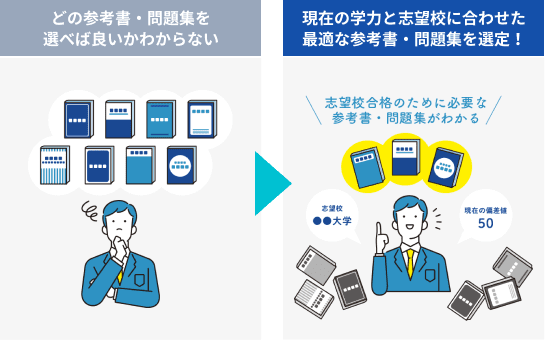

志望校対策に必要な参考書選定や学習ルートを計画

志望校合格に向けた参考書選定と学習計画を作成します。これは、志望校合格に必要な参考書と学習の進め方を科目別に示したガイドです。どの参考書をいつ使うべきかが視覚的に分かるだけでなく、効率的に学習内容を理解し、効果的な学習を計画的に進めていくことができます。

正しい勉強法と学習習慣で自宅学習を最適化

勉強方法や日々の学習の進め方に悩んだらLINEやメールで気軽に相談

「学習方法に悩んでいる」「学習計画通りに上手く進められない」という”つまずき”のシーンはもちろん、進路の相談などにも対応しています。

専門スタッフが学習スケジュールの管理を担当

あらかじめ決めたスケジュールから遅れなどが発生しても大丈夫。専門スタッフと随時、調整・相談しながら進めることができるから毎日の学習に専念することができます。

学習効率と効果を最大化するための正しい勉強法を提示

問題集や参考書、学習内容に合わせた最適な正しい勉強法が存在し、学習の完成度は勉強法によって大きく変わります。毎月使用する教材の学習効果と学習効率を最大化する為の勉強法を教材ごとにステップに分けて提示します。学習方法について迷わずに「正しい勉強法」で進めることができるので安心です。

わからない問題を「すぐに」「いつでも」解決

オプション

いつでもクイック指導(オプション)をご利用いただければ、カリキュラムでつまずいた問題だけでなく、普段の学校の授業や定期テスト勉強、過去問でわからない問題もオンライン指導で24時間365日いつでも「すぐに」解決します。

東大・京大・医学部生を中心とした大学生講師が英語・数学・国語・理科・社会・情報・作文/小論文全ての科目に対応します。

高専入試に特化した塾、

家庭教師がほとんどない理由

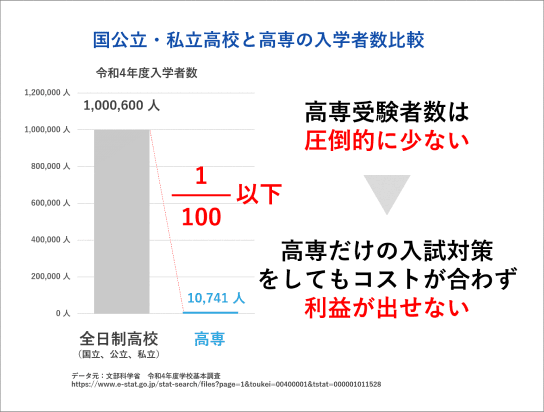

高専を目指している生徒は高校を目指している生徒よりも格段に少ないです。全国の高等学校入学者数(国公立・私立高校合計)1,000,600人に対して、高専入学者数は10,741人(データ元:文部科学省 令和4年度学校基本調査)なので、高専の受験市場は高校受験市場の約100分の1以下になります。

それゆえ、高専の入試に合わせた対策をとることが出来る塾・家庭教師サービスがほとんどありません。高等学校に比べると受験者数が少ない為、高専に合わせた専門コースを作っても、かけたコストを回収できる利益を出せず、塾の運営上経済的な理由で生徒を集める事が出来ないからです。

塾で高専受験に対応出来ないのであれば、家庭教師に指導を依頼すると考える方もいるかと思いますが、高専入試のことを熟知した家庭教師も少ないので高専に合わせた指導ができる家庭教師がほとんどいません。このような理由で高専入試に対応している学習塾が近くに一つもない、家庭教師も近くに1人もいないという地域も多くあるという事が高専受験難民が多くいる理由です。

高専の入試問題は公立高校、私立高校の入試問題と全く違う問題が出題されますので、高専を希望している生徒は高専の入試問題に合わせた対策をしていく必要があります。

高専受験に必要な5教科の対策を

圧倒的な低価格で!

合格を目指せるカリキュラムをこの価格で!

高専受験

対策講座

月額16,280円(税込)

入会金無料

追加料金なし

全科目対策で

一律料金

じゅけラボ予備校の高専受験対策講座の料金は、5教科(英語、数学、国語、理科、社会)対策の料金です。

5教科対策だからこそ、英語、数学、国語、理科、社会の学習バランス、学習時期についても計画的にカリキュラムを組むことができます!

※カリキュラムのスタートが中学3年生の9月以降の場合は、直前料金として別途44,000円(税込)いただいております。

高専受験対策について

国公立高専の入試は、入試日程も入試問題も公立高校の入試と異なります。高専の入試日程は、特別選抜(推薦選抜)が1月中下旬、学力検査による選抜が2月中旬となっています。つまり、3月初旬に行われる公立高校の学力試験の日程と異なり、国公立高専と公立高校を併願することができます。

2025年度国立高専入試日程

| 学力選抜 | 2025年(令和7年)2月9日(日):本試験 2025年(令和7年)2月23日(日):追試験 |

|---|---|

| 推薦選抜 |

推薦選抜の日程は以下から各高専ページをご確認ください。 |

※公立高専、私立高専の学力選抜入試日程ついては国立高専と異なる場合がありますので、各高専ページをご確認下さい。

高専の入試問題の特徴

国公立高専の入試問題は、全国共通であり、すべてマーク式の客観問題(選択問題)です。表記ミスによる減点はない一方で、応用度が高めの問題も出題されています。

英語・数学は高校入試における一般的な出題に近いものの、理科・社会は用語暗記中心の学習では太刀打ちできません。公立高校入試問題が比較的易しい地域(例えば北海道や沖縄県など)では、一般的な入試問題と比べて難しく、地元密着型の塾では対策できないことが多いでしょう。複雑な難問・奇問は出題されませんが、時間内に多くの問題を解ききる処理能力が必要で、時間配分の練習や時短テクニックの習得が有効です。

高専の入試はマークシート方式なので、マークシートを使った過去問演習をしておきましょう。マークシートのマークミスやずれの失点だけは避けたいところです。

高専受験対策と勉強法

高専に合格するには、高専の入試に特化した受験対策を行うことが大切です。高専入試の対策と公立高校入試の対策は当然似ている部分はありますが、実際は違います。公立高校の入試問題の対策だけでは、高専入試には対応しきれませんので、高専受験専門の対策が必要になります。

高専入試の受験難易度は?

- 公立高校の入試問題よりも難易度が高い

- 出題傾向も公立高校とまったく違う

- 理科・数学の難易度が特に高い

高専受験勉強はいつから始めたらいい?勉強時間はどのぐらい?

高専受験の勉強をいつから始めたらいいのか?という質問に対しては、ありきたりな回答になってしまいますが「早めに始めること」が望ましいです。中学1年生から基礎学力を身につけることを意識して勉強し始めると、受験時に焦ることなく十分な対策ができます。中3時点から高専を目指して勉強を始める場合でも、決して間に合わないわけではありませんが、基礎学力が身についていない場合は相当な勉強時間と努力が必要になります。

以下に、中学1年生から始める場合、中学2年生から始める場合、中学3年生から始める場合の1日の勉強時間の目安を表にまとめましたので参考にしてください。

| 開始時期 | 中学1年生 | 中学2年生 | 中学3年生 | 直前期 |

|---|---|---|---|---|

| 中学1年生から始める | 1~2時間 | 2~3時間 | 約3時間 | 約4時間 |

| 中学2年生から始める | - | 2~3時間 | 3~4時間 | 約4時間 |

| 中学3年生から始める | - | - | 約4時間 | 4〜5時間 |

これらの勉強時間はあくまで目安であり、個人差も大きいため、自分の学力や志望高専のレベルに合わせて学習を進めてください。早期からしっかりと準備をしていれば、復習や演習量を増やすことができ、より合格可能性をあげることができます。また、継続的な日々の学習と質の高い勉強が重要ですので、定期的に自己評価を行いながら勉強計画を見直す必要もあります。

高専受験は塾なしで合格できる?

高専受験は塾に通わなくても合格する事はもちろん可能です。ただ、高専入試は一般の公立高校入試と違い、数学は全体的な問題の難易度があがるのでより高い数学の力が求められます。理科、社会に関しては問題の出題傾向が違うので、高専入試に合わせた受験対策が必要になります。塾に通わず独学で高専受験にチャレンジする場合でもより高い数学力と、高専入試傾向を踏まえた学習を計画的に行う事が合格のポイントになります。高専受験専門の塾を検討する場合は、近所で対応できる高専塾や自分に合う塾がない場合はじゅけラボの高専受験対策講座をご検討ください。

高専入試の入試科目と配点

高専の入試科目は、各高専によって定められています。英数国理社の5科目入試の高専が多い一方、国語・社会のいずれか或いは両方の学力検査が課されない高専もあります。

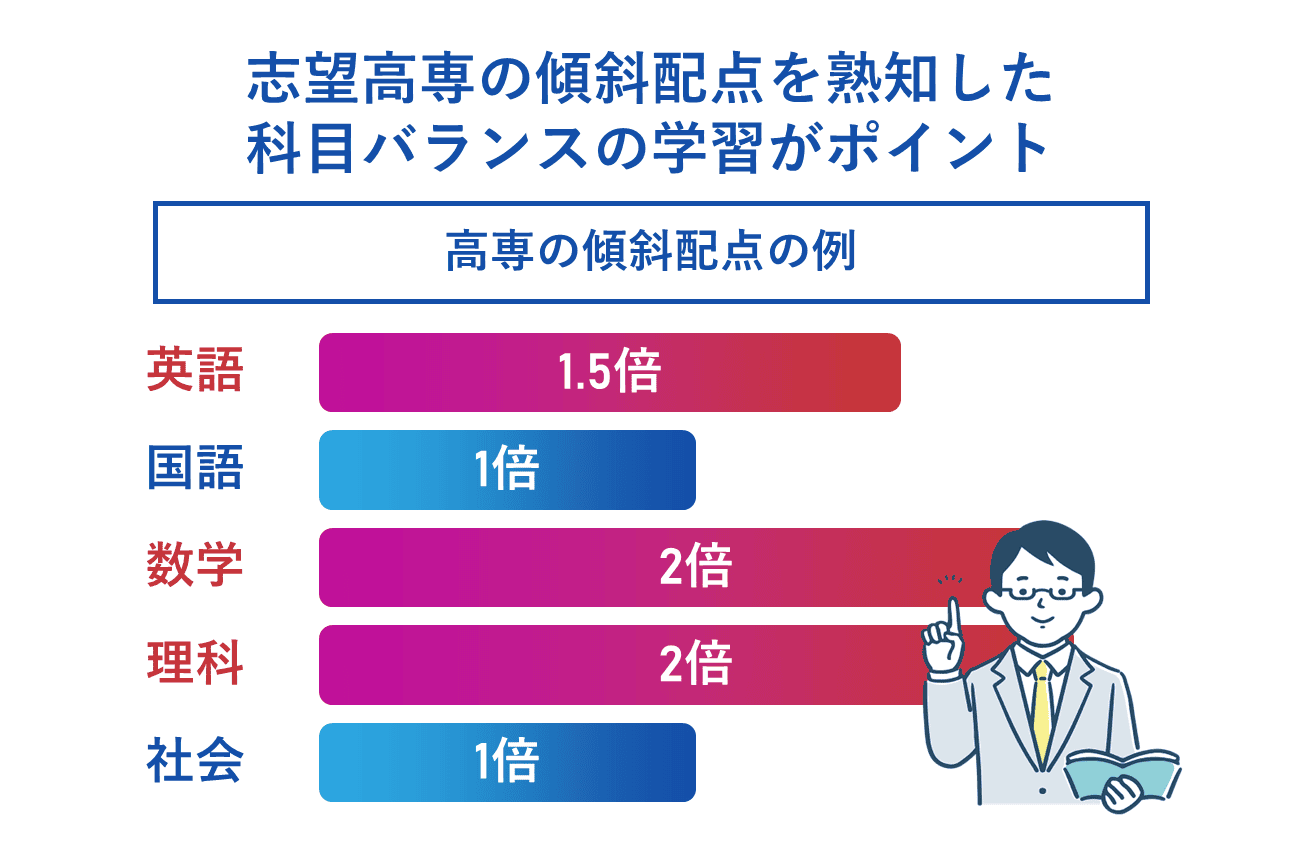

科目間の配点を見ると、数学・理科について傾斜配点を採用している高専が多いです。その配点は高専によりますが、数学・理科の配点について1.5倍~2倍に設定している高専が多くみられます。一方で、英語重視の高専もあるため、必ず受験する高専の配点を確認しておきましょう。

高専入試の入試科目と配点

| 数学 | 英語 | 理科 | 国語 | 社会 | |

|---|---|---|---|---|---|

| A高専 | 200点 | 100点 | 150点 | 100点 | 100点 |

| B高専 | 150点 | 100点 | 100点 | 100点 | - |

高専入試の内申点と当日点|合格最低点

高専の内申点と当日点(学力検査の点数)は、各高専によって定められており、様々です。受験する高専の内申点と当日点の配点を確認し、特に内申点の比重が大きい場合は内申対策をしっかり行い、当日点の比重が大きい場合は学力検査の対策を念入りに行いましょう。

高専入試の倍率は、高専によって大きく異なりますが、同じ偏差値帯の公立高校と比較すると、高い傾向にあります。高専の合格最低点は、6割強の得点率であることが多いです。しかし、6割台の合格ラインを目指した学習では合格点を越えるかどうか危うい対策になってしまいます。最低限8割を合格ラインの目安として設定して、受験勉強を進めていきましょう。過去問を解くときにも、少なくても実際の合格点より高めに目標設定するのがよいでしょう。

また、偏差値60後半のレベルの高い高専や情報系などの人気学科では合格最低点が高くなる場合があるため、過去問では8割後半~9割得点できるよう練習を積んでおきましょう。

高専入試の内申点と当日点

| 科目 | 数学 | 英語 | 理科 | 国語 | 調査点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 配点 | 150点 | 100点 | 100点 | 100点 | 225点 |

| 総配点 | 675点 | ||||

各科目の入試問題出題傾向と受験対策・勉強

高専の過去問

国立高専及び一部の公立高専の入試の過去問は、国立高等専門学校機構のホームページから3年分の問題と解答を無料でダウンロードすることができます。また、解答用紙と正解も掲載されていますので、実際のマークシートを使用して過去問演習をしておきましょう。

一部の公立、私立の高専は独自の入試問題になります。

【無料】国立高等専門学校機構 入試過去問

高専の入試問題は、平成28年(2016年)実施の学力検査からマークシート方式による解答方法となったため、市販の過去問題集を購入して平成28年実施分から過去問演習をしてみるとなお良いでしょう。

中3の夏以降の高専受験の直前対策、今からでも間に合う?

夏以降の9月、10月、11月、さらには12月直前でも、現在の学力の状況によっては合格の難易度は高くなりますが、高専合格を目指すことは可能です。ポイントは、残された時間を有効に活用し、効率的に学習することです。以下に直前対策のポイントについてご紹介します。

高専入試の内申点と当日点

夏以降の受験直前に高専受験を決めて、高専受験勉強のスタートが遅れた場合では、参考書や問題集の選び方が合格の鍵となります。夏以降の9月、10月、11月、さらに12月直前には、時間が限られているため、学力に合った最も効果的な教材を選ぶことが重要です。

じゅけラボはここがオススメ💡

じゅけラボ予備校の高専受験対策講座では、志望高専や現在の学力に応じた最適な参考書や問題集を提案し、無駄なく学習を進められるようにサポートします。生徒一人一人に合わせた参考書や問題集で学習することでより効率的な学習を進めることができます。

志望高専の傾斜配点を熟知した科目バランスの学習がポイント

高専入試には学校ごとに傾斜配点が存在することが多く、たった1問の正誤が合否を分けることがあります。

これを意識して基本問題から応用問題までの幅広い学習、科目バランスの学習が重要です。傾斜配点が設定されている教科は1点、1問の重みが大きいため、傾斜配点が設定されている教科の学習時間を多くするだけでなく、基本問題を落とさない基礎完成の徹底や、難易度の高い問題まで得点する対策などが重要になります。9月以降、10月や11月に学習を始める場合でも、得意科目に力を入れつつ、苦手科目も効率よくカバーすることが大切です。

じゅけラボはここがオススメ💡

じゅけラボ予備校では、志望高専の入試傾向と傾斜配点、そして生徒自身の学力状況を徹底的に分析し、最も合格するために効果的かつ効率的な学習プランを提供します。

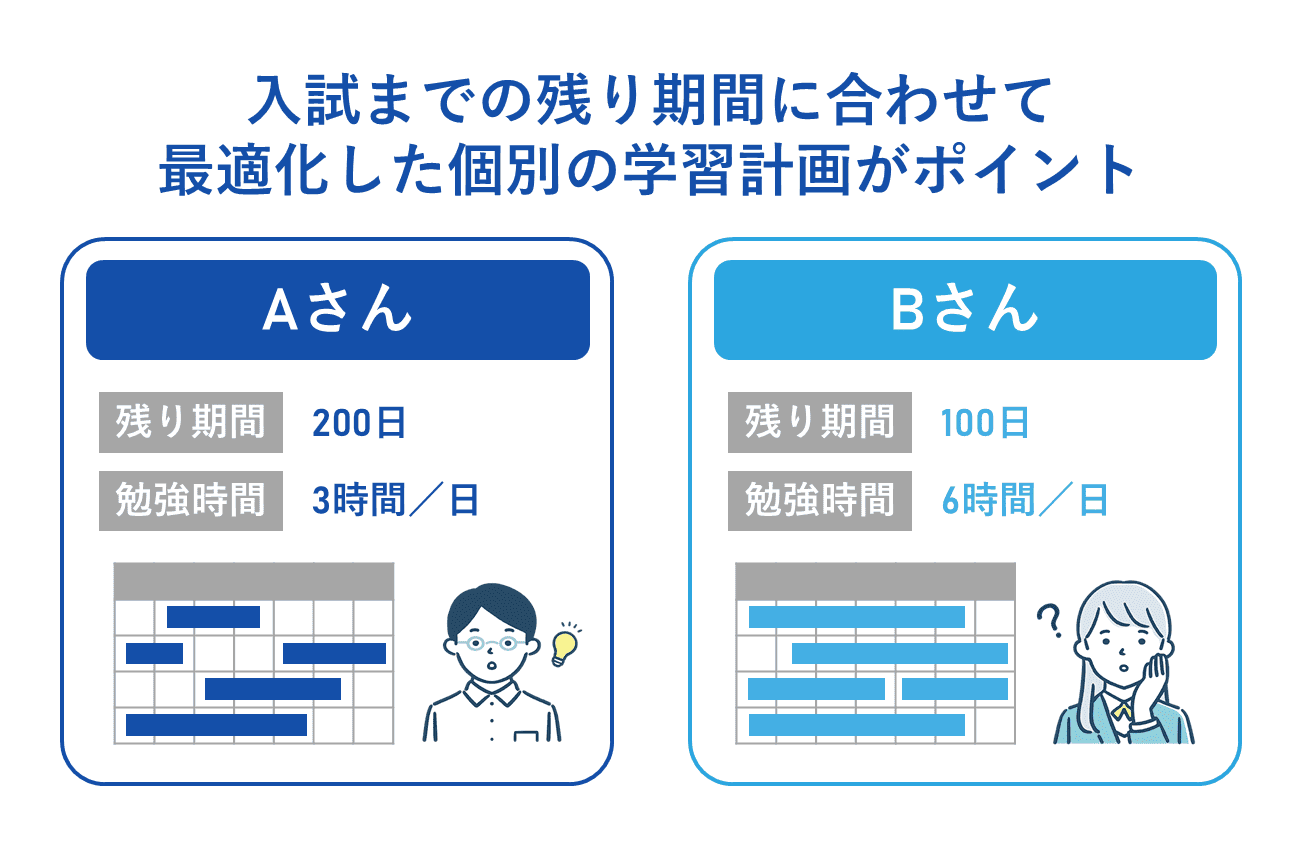

入試までの残り期間に合わせて最適化した個別の学習計画がポイント

夏以降でも、高専入試に向けて生徒に最適化された学習計画があれば間に合います。ただし、現時点での学力の状況、残された期間が何ヶ月、何日間、受験までトータルで何時間学習出来るかで、場合によっては特定の学習範囲や学習内容を捨てる判断も必要です。

特に直前期には過去問や試験レベルの演習だけ取り組んでしまう受験生もいますが、それではヤマを張った学習と変わりません。

高専の入試は、公立高校に比べて難易度が高い教科もありますが、基本問題も多く出題されていますし、基礎的な内容が完成されていないといくら過去問を仕上げても初見問題に対応することができません。直前期であっても、必須知識や必須解法といった基礎的な学習を積み上げることは必須です。

ここでポイントとなるのが、限られた時間内でどのくらい基礎学習に費やすのか、基礎をどのくらいの完成度まで仕上げるのか、いつから試験レベルの問題や過去問に取り組むのかといった学習計画です。

確実に最低合格点をクリアできるように残された期間で最大の学習効果を得られるような、自分自身に合った学習計画を作成する事が高専合格に向けたポイントです。

じゅけラボはここがオススメ💡

じゅけラボ予備校では、残り期間に応じて学習内容を無駄なく計画し、それぞれの生徒が志望高専に合格するために必要な学習内容、重要な単元などに集中して取り組むことができます。9月、10月、11月から学習を始めても、計画的に学習を進めることで高専合格への効率的な対策を進める事が可能です。

高専受験に特化したカリキュラムだから

効率よく学習できる!

じゅけラボ予備校では、全国の高専毎に個別の対策を実施し可能です。希望する志望校の傾向と対策がピンポイントでわかるから無駄のない学習が可能です。

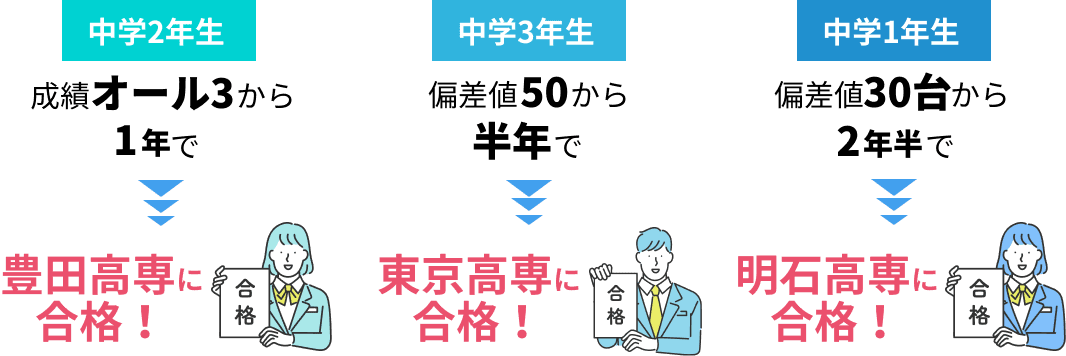

オーダーメイドだからこそ、

この合格実績!

難関高専の合格実績多数!

- 明石高専

- 豊田高専

- 久留米高専

- 徳山高専

- 熊本高専

- 石川高専

- 奈良高専

- 北九州高専

- 仙台高専

- 鈴鹿高専

- 鹿児島高専

- 神戸高専

- 東京高専

- 木更津高専

- 岐阜高専

- など

安心の

フォロー&サポート体制

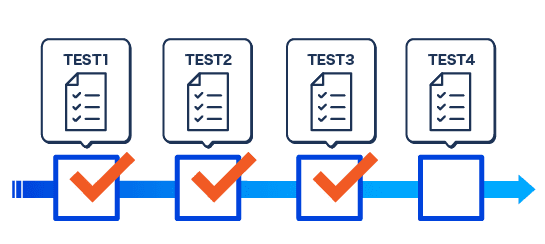

定期的な定着度チェックテスト

学習の進捗と理解度を確認するために、定期的に学習範囲や教材単位でテストを行います。これにより、どの分野が理解できていて、どこがまだ不十分かを明確に把握できるので、効果的な復習や弱点の克服に直結します。復習にかかる時間や日数も考慮して入会から入試までの学習スケジュールを設計していますので安心してください。

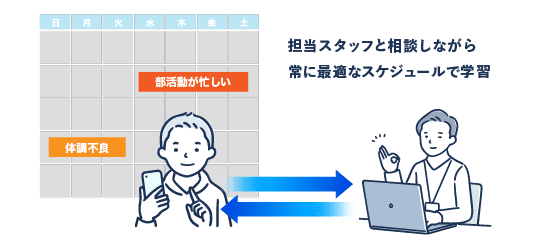

予定通り進まない時の

学習計画の調整

生徒の学習進度や学習理解度、生活スタイルに応じて、柔軟に学習計画を調整します。予定通りに進まない場合や、特定の科目で苦戦している場合には、個別の学習スケジュールを見直し、学習のペースや内容を最適化します。これにより、生徒一人ひとりのニーズに対応し、学習のストレスを減らし、効果的な学習をサポートします。

LINE・メール・電話での

学習サポート

生徒が直面する学習上の問題や疑問に迅速かつ柔軟に対応します。LINEやメール、電話を通じて、いつでも気軽に質問ができる環境を提供します。これにより、生徒は学習の進め方や勉強法に対する疑問点をすぐに解決でき、学習の進行にブレーキがかからないようにすることができます。また、定期的な進捗確認やコーチング(※見守りサポート)や、わからない問題をオンライン家庭教師が24時間356日すぐに解決するオンライン家庭教師サービス(※いつでもクイック指導)も提供し、学習のモチベーションの維持や学習課題の解決を行います。

将来の目標や進学に関するご相談

生徒の将来の目標や進学に関する不安や疑問に対し、個別のカウンセリングを提供します。大学選択からキャリアプランニングに至るまで、様々な進路に関するアドバイスを行います。生徒の個性や能力、興味に合わせた進路や進学のアドバイスを通じて、将来に向けた確かな一歩を踏み出せるようサポートします。これにより、生徒は自分の将来に対してより明確なビジョンを持つことができます。

合格までの最短ルート

合格までの流れ

まずはお気軽にご相談ください

現状分析

弱点をしっかり把握

現状分析テスト

カリキュラム開始

合格に向けた

オーダーメイドカリキュラム

定着度テスト

学習効果を

しっかり確認

コース・料金のご案内

合格を目指せるカリキュラムをこの価格で!

高専受験

対策講座

月額16,280円(税込)

入会金無料

追加料金なし

全科目対策で

一律料金

じゅけラボ予備校の高専受験対策講座の料金は、5教科(英語、数学、国語、理科、社会)対策の料金です。

5教科対策だからこそ、英語、数学、国語、理科、社会の学習バランス、学習時期についても計画的にカリキュラムを組むことができます!

※カリキュラムのスタートが中学3年生の9月以降の場合は、直前料金として別途44,000円(税込)いただいております。

全国高専一覧

全国の高専一覧になります。

志望している高専の詳細は各高専ページをご覧ください。

- 北海道・東北

- 関東

- 東海・甲信越

- 近畿

- 中国・四国

- 九州・沖縄

全国の高専(工業高等専門学校・商船高等専門学校)の偏差値情報を掲載しています。

志望している高専の偏差値ランキングをチェックし、あなたの志望校決定の参考にしてください。

よくある質問

- 高専受験に向けた夏期講習をじゅけラボでは実施していますか?

-

夏期講習としての特別な講習は行っておりませんが、自宅学習の夏期講習として活用できる、夏から始める高専受験対策講座の提供は行っております。現在の学力から志望高専に合格する為に、夏休みの間に「何を」「どのぐらい」「どのように」学習したら良いのかをオーダーメイドで記載した、生徒専用の学習カリキュラム・学習計画表を作成します。高専合格に向けて夏休みの学習を効果的に進めることができます。夏休み後も継続的に高専受験専用の学習を進めていく場合は受講をおすすめします。

- 中学3年生です。夏から高専受験勉強を始めても間に合いますか?

-

現在の学力がどの程度にもよりますが、夏から高専受験に向けた勉強を開始すれば間に合う可能性はあります。高専入試は数学と理科の理数系が公立高校入試よりも難易度が高いので、夏休みの間に、今まで習った基礎内容はもちろんの事、数学と理科に関しては応用問題までとける力を身につけておく必要があります。

- 高専受験希望ですが、塾で高専対策の夏期講習がありません。どうしたらいいですか?

-

通塾している塾の夏期講習に高専対策がなくても、夏休みの間に5教科の基礎学力に加えて数学と理科に関して応用問題もとける力を身につけられるのであれば問題ありません。ただ、高専専門の夏期講習や自宅学習に取り組む方がより効果的ではあるので、もし受講可能であるのなら夏休みに高専専門の学習にに取り組んだ方がいいでしょう。

- 中学1年生です。高専受験を希望していますが、中1から高専受験に向けた勉強を始めた方がいいでしょうか?

-

中1から高専受験に向けた勉強を始める方が、数学や理科の理数系の実力を十分につける事ができるので、中3になった時の高専受験勉強を有利に進めることができます。中1の段階で高専進学を既に決めているのであれば、今すぐ高専受験に向けた勉強を始めましょう!高専への可能性が大きく高まります。

- 中学2年生です。中2の夏から高専受験に向けた勉強を始めた方がいいでしょうか?

-

中2の現時点で高専進学を希望しているのなら、中2の夏から高専受験に向けた勉強を始めた方が良いです。高専入試は理数系の問題難易度が高くなるので、数学と理科に関しては基礎的な問題だけでなく、応用問題を解ける力を求められます。他の教科に関しても、高専受験をする生徒の学力レベルは高いので、公立高校でも上位高校に合格できる学力が求められます。このような理由から、高専に向けた対策は中2の夏から始める方が良いでしょう。

- 中学3年生です。夏休み終わってから高専受験に向けた勉強を始めたら遅いでしょうか?

-

夏休みが終わった時点での学力の状況にもよりますので、判断が難しいです。一度現在の状況や学力レベルについて教えていただければアドバイスできますので、まずは気軽にご相談のお問い合わせをください。

- 高専と高校どちらに進学するか悩んでいます。

-

高専と高校は、教育カリキュラムや進学率、就職率、学費などが異なります。高専は専門技術の習得が可能で、産業界とのつながりが強いため、就職に有利です。一方、高校は一般教育を中心に幅広い知識を学び、多様な進路選択が可能です。自分の興味・目標や将来の進路を考慮し、学校の雰囲気や特色を調べることで、自分に適した進路を見つけることができます。進路選択には慎重に取り組み、自分の将来にとって最適な学びの場を選ぶことが大切です。

- 高専入試の数学の勉強はいつから始めればよいですか?

-

高専入試の数学の勉強の開始は早ければ早いほど十分な対策が可能ですので、高専に興味を持ったらなるべく早く始めていきましょう。遅くとも中学3年生の春から取り組むのが目安です。

- 高専入試の英語の勉強はいつから始めればよいですか?

-

高専入試の英語の勉強の開始は早ければ早いほど十分な対策が可能ですので、高専に興味を持ったらなるべく早く始めていきましょう。遅くとも中学3年生の春から取り組むのが目安です。

- 高専入試の国語の勉強はいつから始めればよいですか?

-

高専入試の国語の勉強の開始は早ければ早いほど十分な対策が可能ですので、高専に興味を持ったらなるべく早く始めていきましょう。遅くとも中学3年生の春から取り組むのが目安です。

- 高専入試の理科の勉強はいつから始めればよいですか?

-

高専入試の理科の勉強の開始は早ければ早いほど十分な対策が可能ですので、高専に興味を持ったらなるべく早く始めていきましょう。遅くとも中学3年生の春から取り組むのが目安です。

- 高専入試の社会の勉強はいつから始めればよいですか?

-

高専入試の社会の勉強の開始は早ければ早いほど十分な対策が可能ですので、高専に興味を持ったらなるべく早く始めていきましょう。遅くとも中学3年生の春から取り組むのが目安です。

- 高専受験に向けた専門のサービスですか?

-

「高専受験対策講座」は高専受験生専用の受験対策カリキュラムになります。現在の学力から志望している高等専門学校に合格できるオーダーメイドのカリキュラムをご提供し、志望高専合格まで伴走させて頂きます。

- 「高専受験対策講座」はどのようなカリキュラムですか?

-

お子様の現在の学力、受験日までの日数を踏まえて、志望している高専に合格する為に必要な「学習内容」「学習量」「1日単位での学習計画」「勉強方法」「使用する参考書・問題集」を組み立てた毎月の受験戦略がカリキュラムの内容になります。「何を」「いつ」「どうやって」勉強したら良いのか悩む必要がなくなります。

- 料金は16,280円(税込)の月謝以外はかかりませんか?

-

はい。高専受験対策講座は16,280円(税込)以外の月謝はかかりません。ただし、カリキュラムのスタートが中学3年生の9月以降の場合は、特別なカリキュラム作成が必要となるため、初回に別途44,000円(税込)いただいております。

- 高専対策の受験勉強はいつから始めたら良いでしょうか?

-

早ければ早いほど志望する高専への合格率が高まりますので、答えは「今」からです。中学3年生の10月以降ですと状況に応じて受けられない場合がありますのでご了承ください。まずは高専受験対策講座について気軽にお問い合わせください。

- 高専受験に今からでも間に合うでしょうか?

-

中学3年生の中学生のご家庭から良く質問されますが、まずは一度現状をお聞かせ下さい。今からでも志望している高専受験に間に合うかどうか、現状と受験まで残された日数を考慮して判断させて頂きます。本気で学習すれば可能性は大きく残っていますので、まずは一度ご相談ください。

- 高専の入試問題は特殊ですか?

-

高専の入試問題は公立高校の入試問題とは違います。形式、英文や現代文などで選ばれる問題文の傾向、難易度なども違います。公立高校の対策だけでは、不十分なケースも多いので、高専合格を確実にするためには、高専の入試問題に合わせた勉強法が必要です。

- 高専の入試問題は公立高校の入試よりも難しいですか?

-

どの都道府県の公立高校の入試問題と比較するかによって、難易度の差は違いますが、一般的に高専の入試問題は公立高校の入試問題よりも難しいケースがほとんどです。入試問題内容自体も違ってきますので、公立高校の入試問題対策と高専の入試問題対策は全く違うものになります。

- 高専対策をしていると公立高校対策はおろそかになりますか?

-

なりません。高専の入試問題は公立高校の入試問題よりも難易度が高いものになります。公立高校対策だけでは、高専対策はできませんが、その高専対策をすることで公立高校対策はある程度可能です。国立高専の入試問題はマーク式ですので、志望校を迷っている段階では高専対策の勉強をする際はマーク式だけの対策でなく、記述式でも解答できる様に勉強の仕方を工夫する方がよいでしょう。

じゅけラボ予備校

カリキュラム監修者

天流仁志のご紹介

1982年北海道生まれ。東京大学法学部卒。

教育水準が低いとされる地元の公立小中学校から鹿児島のラ・サール高校に進学。その圧倒的な差を痛感し、学力の地域格差や親の理解による格差への問題意識から受験技術の研究を始める。

高3時点ではその成果を生かし、全国模試でTOP10に入る成績を連発。東京大学文科一類現役合格。東大入学後も通信指導を含む複数の塾・予備校でさまざまな学力層の生徒を指導し、受験技術研究を重ねてきた。

著書に『親と子の最新大学受験情報講座【文系編】』、『親と子の最新大学受験情報講座【理系編】』、『学習の作法』(ディスカヴァー)がある。

大学受験生必読!

役立つ受験成功の秘訣とお役立ち情報

第一志望の高専

一発合格を目指すなら

オーダーメイドカリキュラムの

じゅけラボで

志望高専合格への最短ルートの学習に取り組みませんか?