最適学習ルートで医学部合格へ

志望校別の医学部専門カリキュラム 医学部受験対策講座

全科目の対策ができて月額

18,480円〜(税込)

じゅけラボ予備校なら

家庭学習を中心に効率的な学習で

医学部合格を目指せる

「合格に必要なこと」を100%考えた“超効率”学習計画で医学部合格へ導きます。

医学部受験のプロが作成する

最適な学習カリキュラム

入会後は常に理解度を確認し、学習方法を精査。一人ひとりにあった学習内容に調整し、成績アップにつながる学習計画を提供し、学習状況を細かく把握していきます。

学習の定着度チェック、

学習管理は専任スタッフが伴走

入会後は常に理解度を確認し、学習方法を精査。一人ひとりにあった学習内容に調整し、成績アップにつながる学習計画を提供し、学習状況を細かく把握していきます。

いまからでも

始めやすい低価格

医学部受験に必要な全教科が、圧倒的な低価格で受講可能。全科目受講しても同じ料金なので、受講料が高くなりがちな医学部受験生でも、低価格で安心して学習できます。

医学部受験対策の基本戦略

- 勉強の優先順位を正しく設定

- 志望大学医学部の出題傾向を把握

- 効果的な学習法で基礎をしっかりと築く

- 確実な合格に向けてタイムラインを設定

- 実践的な演習を重視他した学習戦略

中学生

中学生から医学部受験に向けた余裕をもった適切な学習計画で、正しい勉強方法と学習習慣を身につけるとともに、高校内容の先取りも行います。

高1〜高2夏

高校の基本内容の完成を優先します。

医学部受験に必要な学習力をつけて、共通テストや志望校の標準問題の演習を段階的に進めていきます。

高2秋〜高3

志望医学部の出題傾向に合わせた対策&弱点補強を実施。

医学部合格に必要な学習に絞って、効率的な学習計画で合格への最短ルートを目指します。

浪人生・社会人

現在の学力や学習可能時間に合わせて、合格までのロードマップを設計します。志望医学部への合格に向けた学習計画の遂行をサポートします。

最適な勉強法で効率的に合格を目指すなら

じゅけラボ予備校がオススメ!

一人ひとりに最適化された受験戦略と医学部受験のプロが作成する「オーダーメイド」カリキュラムで第一志望校合格へ導きます。

動画でじゅけラボの秘密をCheck

志望校合格へ導く

あなただけのオーダーメイドカリキュラム

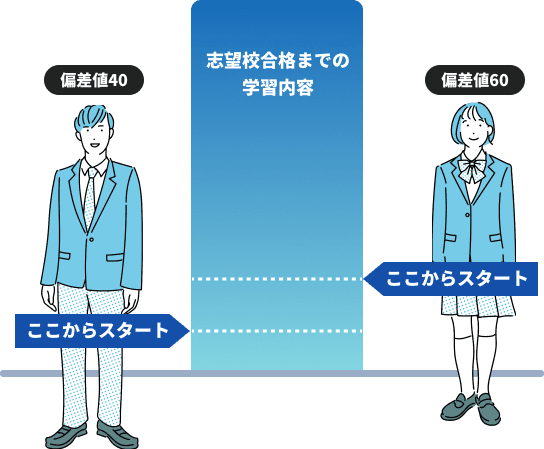

一人ひとりの学力に合わせた

学習計画

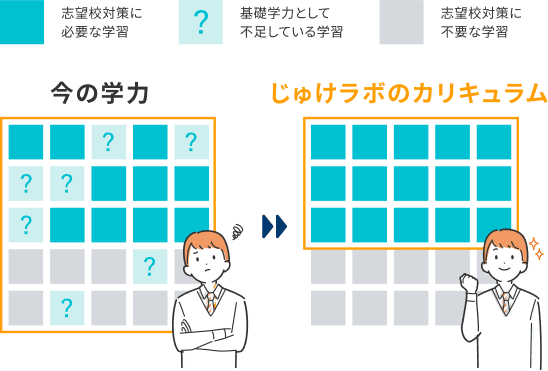

生徒の学力に合わせた

個別カリキュラム

最初に学力チェックテストを実施し、生徒の現状の学力や弱点を見極めてから、一人ひとりのレベルに合わせて志望大学へ合格できる個別カリキュラムを作成します。

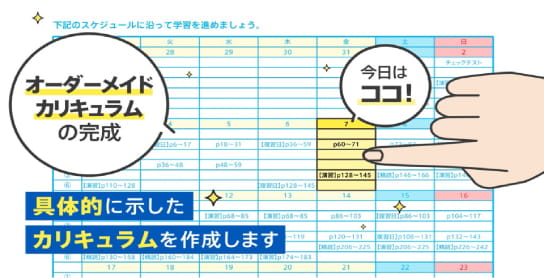

毎日勉強する内容が示された

自分専用の学習計画表

毎日、どの科目の、どの問題集・参考書の何ページを学習すれば良いか?どのタイミングで定着度のチェックをしたらよいのか?どのタイミングで復習すれば良いのか?これらが全て記載されたあなた専用の学習スケジュールを毎月作成してお届けします。

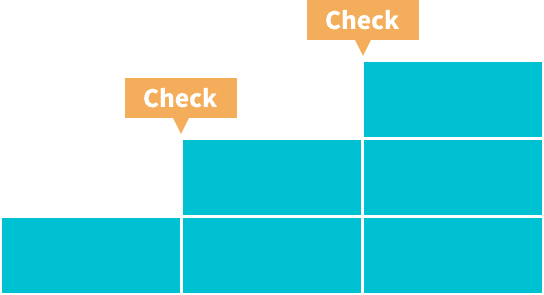

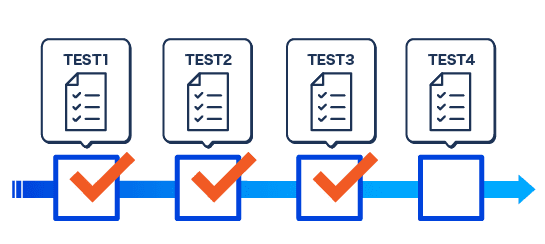

学習計画は定着テストで

定期的に見直し

教材ごとにチェックテストを実施し、大学受験に必要な学習内容が身についているかどうかをチェックします。ただテストを受けるだけではなく、そのテストで分かった抜け漏れを再度カリキュラムに組み込んで復習することで、志望している大学合格に必要な学力が確実に身につくようになっています。

ムダなく効率的に学習できる

徹底した志望校対策

出題傾向&点数配分など徹底した志望校の分析と対策

無駄なく最短ルートで学習して志望校へ合格するために、今の学力で不足している内容に対する弱点対策と志望校の入試科目それぞれの出題傾向に合わせた学習内容を網羅した個別のカリキュラムを作成します。

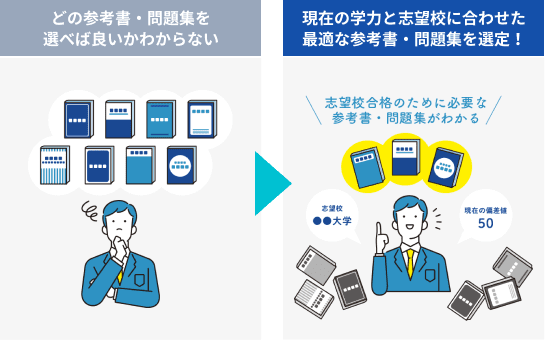

志望校対策に必要な参考書選定や学習ルートを計画

志望校合格に向けた参考書選定と学習計画を作成します。これは、志望校合格に必要な参考書と学習の進め方を科目別に示したガイドです。どの参考書をいつ使うべきかが視覚的に分かるだけでなく、効率的に学習内容を理解し、効果的な学習を計画的に進めていくことができます。

正しい勉強法と学習習慣で自宅学習を最適化

勉強方法や日々の学習の進め方に悩んだらLINEやメールで気軽に相談

「学習方法に悩んでいる」「学習計画通りに上手く進められない」という”つまずき”のシーンはもちろん、進路の相談などにも対応しています。

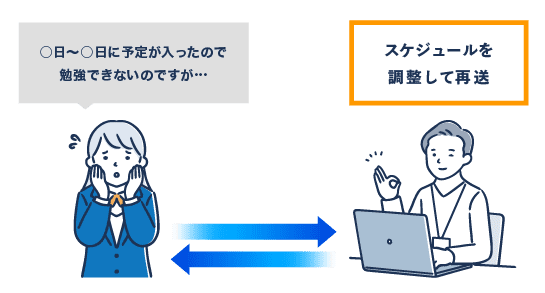

専門スタッフが学習スケジュールの管理を担当

あらかじめ決めたスケジュールから遅れなどが発生しても大丈夫。専門スタッフと随時、調整・相談しながら進めることができるから毎日の学習に専念することができます。

学習効率と効果を最大化するための正しい勉強法を提示

問題集や参考書、学習内容に合わせた最適な正しい勉強法が存在し、学習の完成度は勉強法によって大きく変わります。毎月使用する教材の学習効果と学習効率を最大化する為の勉強法を教材ごとにステップに分けて提示します。学習方法について迷わずに「正しい勉強法」で進めることができるので安心です。

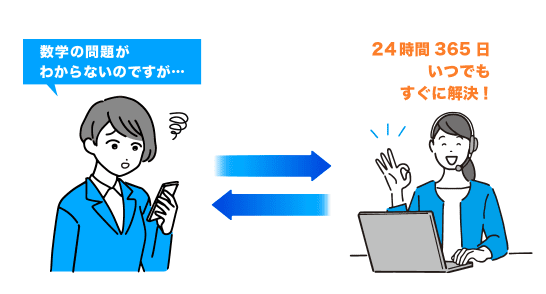

わからない問題を「すぐに」スポット解決

オプション

いつでもクイック指導(オプション)をご利用いただければ、カリキュラムでつまずいた問題だけでなく、普段の学校の授業や定期テスト勉強、過去問でわからない問題もオンライン指導で24時間365日いつでも「すぐに」解決します。

東大・京大・医学部生を中心とした大学生講師が英語・数学・国語・理科・社会・情報・作文/小論文全ての科目に対応します。

受講型予備校・学習塾・家庭教師との違い

じゅけラボ予備校は、学習カリキュラムの作成に特化した「学習管理型予備校」です。受験指導のプロが作成したあなただけの学習カリキュラムによって、目標に向かって無駄のない学習に取り組めることに加えて、学習が根本的な学習習慣が身につくことで学力の基盤を支えます。

予備校・学習塾との比較

じゅけラボ

予備校

予備校

学習塾

学習効率

自分専用のカリキュラムで

無駄がない

全員同じ内容の不要な

授業を受講する場合も

学習理解度

理解するまで

じっくり

学べる

わからない時でも

授業は進む

費用

全教科学べて

一律料金

1科目ごとに

学費が必要

全科目学べる&医学部受験に特化した

カリキュラムがこの低価格!

医学部を目指すコースです。

志望校合格に必要なすべての科目のカリキュラムと学習スケジュールの作成・管理が含まれます。

| 医学部受験対策コース |

月額18,480円(税込) +特別料金550,000円(税込)/月 ※初回のみ |

|---|

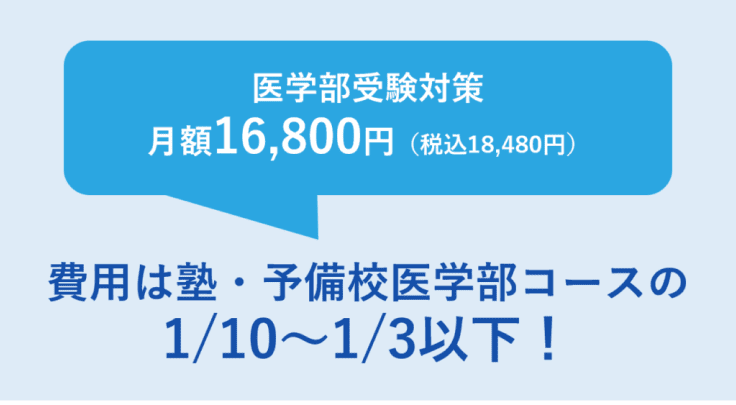

医学部受験対策講座はいつからスタートしても入試に必要な全ての科目に対応して月額16,800円(税込18,480円)になります。医学部受験対策講座は他の講座と違い月謝とは別に初回のみ50万円(税込55万円)の医学部特別料金を頂いております。※分割支払いも可能です。

大手予備校や塾、家庭教師の医学部受験対策コースにかかる料金と比較した場合、高3からスタートした場合年間にかかる費用は1/2〜1/3程度、高2、高1からスタートした場合は1/10〜1/15程度の低価格で医学部受験対策を行う事ができます。自分に合う安い医学部専門の塾・予備校をお探しの方に継続いただきやすい料金設定です。

高3から始める場合の月謝比較

| 塾・予備校 | 家庭教師 | 通信教育 | じゅけラボ予備校 |

|---|---|---|---|

|

月額約10万円〜 ※入試に必要な全科目受講の場合の相場 |

月額8万〜20万円 |

月額2万5千円~ ※入試に必要な全科目受講の場合の相場 |

月額18,480円(税込) ※入試に必要な全科目含んだ料金です。 |

高1・2から始める場合の月謝比較

| 塾・予備校 | 家庭教師 | 通信教育 | じゅけラボ予備校 |

|---|---|---|---|

|

月額約5万円〜 ※3科目受講した場合の相場 |

月額5万円~ |

月額1万5千円~ ※3科目受講の場合の相場 |

月額18,480円(税込) ※入試に必要な全科目含んだ料金です。 |

一人ひとりに最適化されたカリキュラムだから

この合格実績!

高校3年生

E判定から2年で

北海道大学

医学部に合格!

浪人1年目

偏差値50から1年半で

防衛医科大学校

医学部に合格!

浪人3年目

E判定から1年2ヶ月で

岐阜大学

医学部に合格!

効率的な自宅学習だから合格できた!

医学部の合格実績多数

- 北海道大学

- 徳島大学

- 自治医科大学

- 岐阜大学

- 鳥取大学

- 山形大学

- 島根大学

- 群馬大学

- など

現役合格・多浪再受験合格を目指す方問わず、

第一志望大学の医学部合格に導きます

医学部合格を志す受験生には、現役生や一浪生に加え、多浪生や再受験生(仮面浪人・社会人)もいます。もし、あなたが多浪生、再受験生であれば、覚悟が必要です。多浪生、再受験生の医学部受験は、現役生や一浪生に比べて厳しさも増すでしょう。

じゅけラボではあなたの現在の学力に合わせて志望大学医学部(医学科)合格に必要な学習カリキュラムを作成して毎月提供していきます。毎日「いつ」「何を」「どのくらい」やれば良いのかが明確に記載されている学習スケジュールを元に学習を進めていくだけで志望大学医学部合格に向けて一歩一歩毎日確実に近づくことができます。どのように学習を進めていけば良いかわからない医学部受験生は一度じゅけラボへご相談ください。

国公立大医学部

国公立大医学部では、大学によって多浪生や再受験生の受け入れ態勢が大きく異なります。例えば、関東の国公立大医学部は、多浪生や再受験生(仮面浪人・社会人)の受け入れ態勢が厳しい傾向にあります。そのため、多浪生や再受験生は、高校卒業からの年数と、大学ごとの多浪生、再受験生の受け入れ態勢について下調べをしておく必要があります。

国公立大医学部では、国が税金を投入して医師の育成・教育をしていますから、現役生や一浪生に比べて医学部入学が遅くなり、年齢的に医師として活躍できる期間が短くなる多浪生や再受験生に対して、受け入れ基準が高くなることは理解できるでしょう。

私大医学部

私大医学部は、国公立大医学部に比べれば、多浪生や再受験生(仮面浪人・社会人)に対する受け入れ態勢が易しい傾向にあります。ただし、大学によって多浪生や再受験生の受け入れ態勢が異なるのは、国公立大医学部と同様です。

私大医学部では、医師国家試験の合格率が大学に対する評価に直結するため、多浪生や再受験生の受け入れが医師国家試験の合格率にどう影響するかという考えが大学ごとに異なることが要因でしょう。多浪生・再受験生だろうが、現役生・一浪生だろうが合格率に大差ないと考える大学もあれば、現役生・一浪生の方が短期間で医学部合格ラインまで到達する能力があり合格率が高くなると考える大学もあるということです。

私大医学部受験において、多浪生や再受験生は、一次試験の合格が必要なのは言うまでもありませんが、足切りのラインぎりぎりの一次試験合格では、現役生や一浪生に比べて最終合格が難しいということを意識しておきましょう。例えば、補欠発表されても、そもそも一次試験合格がギリギリの受験生には最終合格はまわりにくい上に、多浪生や再受験生というハンデがあります。多浪生、再受験生は、一次試験合格を第一目標にするのではなく、上位通過を目指して受験勉強を進めましょう。

面接対策

面接では、大学・医学部の志望動機はもちろん、多浪生や再受験生(仮面浪人・社会人)は厳しい質問や医学系の知識・情報について問われることがありますから、入念に準備をしておく必要があります。ほかにも、多浪について、再受験の理由や経緯についてなど、厳しい質問や突っ込んだ質問をされることもあります。

国公立大医学部は、国が税金を投入して医師の育成をしていますから、現役生や一浪生に比べて医学部入学が遅くなり、年齢を考えると医師として活躍できる期間が短くなることについて考えを求められることもあります。活躍できる年数が長い現役生や一浪生の方が貢献できるという話題についてどのように対応するのか、考えを持っておくことも大切です。

以上のように、多浪生や再受験生の医学部受験は、現役生や一浪生に比べて厳しさも増すことが多いです。多浪、再受験の受験生の受け入れ態勢を調べて、受験する大学を決めましょう。

もっとも、多浪生や再受験生を受け入れない大学の医学部でない限り、上位の成績を収めていれば医学部合格を勝ち取ることはできます。

上記のような不利な点もありますが、じゅけラボ予備校の講座を受講すれば、時間的余裕や今までの積み重ね・経験などの強みを生かして、医学部合格を目指すことができます。

じゅけラボ予備校の講座では、多浪生であっても、再受験生であっても、現在の学力から志望校の医学部に合格するために必要な実力をつけるためのカリキュラムを、受験生一人ひとりに合わせてオーダーメイドで作成し、サポートしますので、安心して医学部受験に臨むことができます。

どんなレベルからでも、医学部合格は可能です。あなたは、じゅけラボ予備校のカリキュラムに沿って、今やるべき勉強を正しいやり方で進めることに集中してください。

安心の

フォロー&サポート体制

定期的な定着度チェックテスト

学習の進捗と理解度を確認するために、定期的に学習範囲や教材単位でテストを行います。これにより、どの分野が理解できていて、どこがまだ不十分かを明確に把握できるので、効果的な復習や弱点の克服に直結します。復習にかかる時間や日数も考慮して入会から入試までの学習スケジュールを設計していますので安心してください。

予定通り進まない時の

学習計画の調整

生徒の学習進度や学習理解度、生活スタイルに応じて、柔軟に学習計画を調整します。予定通りに進まない場合や、特定の科目で苦戦している場合には、個別の学習スケジュールを見直し、学習のペースや内容を最適化します。これにより、生徒一人ひとりのニーズに対応し、学習のストレスを減らし、効果的な学習をサポートします。

LINE・メール・電話での

学習サポート

生徒が直面する学習上の問題や疑問に迅速かつ柔軟に対応します。LINEやメール、電話を通じて、いつでも気軽に質問ができる環境を提供します。これにより、生徒は学習の進め方や勉強法に対する疑問点をすぐに解決でき、学習の進行にブレーキがかからないようにすることができます。また、定期的な進捗確認やコーチング(※見守りサポート)や、わからない問題をオンライン家庭教師が24時間356日すぐに解決するオンライン家庭教師サービス(※いつでもクイック指導)も提供し、学習のモチベーションの維持や学習課題の解決を行います。

将来の目標や進学に関するご相談

生徒の将来の目標や進学に関する不安や疑問に対し、個別のカウンセリングを提供します。大学選択からキャリアプランニングに至るまで、様々な進路に関するアドバイスを行います。生徒の個性や能力、興味に合わせた進路や進学のアドバイスを通じて、将来に向けた確かな一歩を踏み出せるようサポートします。これにより、生徒は自分の将来に対してより明確なビジョンを持つことができます。

合格までの最短ルート

合格までの流れ

まずはお気軽にご相談ください

現状分析

弱点をしっかり把握

現状分析テスト

カリキュラム開始

合格に向けた

オーダーメイドカリキュラム

定着度テスト

学習効果を

しっかり確認

コース・料金のご案内

合格を目指せるカリキュラムをこの低価格で!

| 医学部受験対策コース |

月額18,480円(税込) +特別料金550,000円(税込)/月 ※初回のみ |

|---|

医学部受験対策講座はいつからスタートしても入試に必要な全ての科目に対応して月額16,800円(税込18,480円)になります。医学部受験対策講座は他の講座と違い月謝とは別に初回のみ50万円(税込55万円)の医学部特別料金を頂いております。※分割支払いも可能です。

大手予備校や塾、家庭教師の医学部受験対策コースにかかる料金と比較した場合、高3からスタートした場合年間にかかる費用は1/2〜1/3程度、高2、高1からスタートした場合は1/10〜1/15程度の低価格で医学部受験対策を行う事ができます。自分に合う安い医学部専門の塾・予備校をお探しの方に継続いただきやすい料金設定です。

地域別の医学部一覧はこちら

志望大学の医学部・医学科別の対策を

オーダーメイドで提供します。

- 北海道・東北

-

私立大学

- 関東

- 東海・甲信越

- 近畿

- 中国・四国

-

私立大学

- 九州・沖縄

よくある質問

- 医学部受験対策講座とは?

-

あなたの現在の学力から志望大学医学部に合格する為に必要な学習内容、勉強量、学習計画、勉強法、参考書、問題集を明確にしたオーダーメードカリキュラムです。

- 医学部に受かるにはどのように勉強したらいいですか?

-

医学部受験は受験戦略が重要です。合否をわける要因を知って勉強する事で合格に近づきます。

医学部に受かるための受験勉強の進め方と、医学部に落ちる人の特徴については以下をご覧ください。

- 医師を目指している高校2年生です。医学部の受験対策はいつから始めたら良いでしょうか?

-

少なくとも高2の春から始めることをオススメします。理想的には高1から始めるのが良いでしょう。学習の目安としては、高1の終わりまでに数1A2Bと英語を一通り学習し、高2の終わり(受検1年前のセンター試験、共通テスト)までには共通テストで最低8割得点できる実力をつけておくことが必須です。対策をご希望の方は、高2の後半、高3になってからでも現状の状況や志望大学によっては対策可能なので一度お問い合わせください。

- 大学別対策は行なってもらえますか?

-

全国の大学別に医学部対策を行います。あなたの現在の学力に合わせたカリキュラムを作成します。

- 医学部専門の予備校・塾との学費、費用の違いは?

-

高額になりがちな医学部専門の予備校・塾や、大手予備校の医学部受験コースに比べて1/4〜1/25の低価格な費用で受講できます。

- 医学部受験の予備校や塾はどうやって選べば良い?

-

予備校は自分にあった予備校選びが重要です。かけた費用に対する学習効果が期待できる予備校を選ぶ必要があります。

- 医学部医学科の受験科目と入試範囲について教えてください

-

国公立大学の個別試験(前記)は、英語、数学、理科2科目の学科試験と、面接が加わる場合がほとんどです。さらに一部の大学(東京大学・京都大学・名古屋大学・山形大学)のように、国語が課される大学もあります。国立大学医学部の前期日程は学科試験と面接での選抜が基本ですが、後期は学科試験を課さない大学が大半となっています。私立大学医学部医学科の入試科目は、英語・数学・理科2科目と、小論文・面接がほとんどの大学で課されます。数学は殆どの大学が数Ⅲまでが出題されます。大学によって入試科目・範囲はさまざまで、志望校に合わせた準備が重要です。

医学部の受験科目と入試科目別の勉強法は以下を参考にしてください。

- 予備校や塾なしで医学部に合格は可能でしょうか?

-

はい。可能です。家庭教師の指導や塾・予備校に通うメリット・デメリット両方を考えて、家庭教師や塾、予備校なしの独学受験で医学部合格をする事を決めた場合はじゅけラボのカリキュラムをご活用ください。独学受験で志望大学の医学部合格へ導きます。

- 医学部受験の毎日の勉強時間の目安はどのぐらいでしょうか?

-

一般に、医学部に合格するために必要な学習時間の総計は5000時間と言われています。これは学校の授業の時間を除いての時間(予備校での授業時間は含む)で、高1のはじめから医学部の受験勉強を始めるのであれば3時間/日(週20時間程度)、高2から始めるなら4時間/日(30時間程度)、高3になってから始めるなら6時間/日(週40時間程度)が必要な勉強時間の目安です。また、浪人生の場合は一日に13時間(週90時間程度)の勉強時間が目安ということになります。

- なぜ他の医学部専門の予備校や塾、家庭教師や、大手予備校の医学部受験対策コースに比べて費用が安いのでしょうか?

-

じゅけラボは生徒へのオーダーメイドの学習カリキュラムの提供(毎日の学習内容・学習量・学習教材とページ数が記載された学習計画表)と勉強法の指示に特化した学習管理型予備校です。その為、医学部専門予備校や塾、大手予備校の医学部コースのように有名講師にかかる高い人件費や都心の高い教室家賃代がかからず、テレビCMや広告も大々的に行っておりませんので、その分費用を安くおさえる事ができています。

- 医学部受験に向けた塾・予備校は中学生からでも利用できますか?

-

はい、中学生から医学部受験専門の塾・予備校を利用することは可能ですし、医学部合格に向けてメリットも大きいです。医学部合格には高度な学力が求められ、特に数学・理科の基礎を早い段階で固めることが重要です。中学生のうちに基礎学力を確実に養っておくと、高校入学後の学習がスムーズになり、医学部受験のための応用力や思考力を早くから鍛えられます。また、医学部に特化した学習法や高校範囲の先取り学習ができるため、同世代との差をつけやすいです。ただし、公立中学の場合は高校受験とのバランス、私立中学の場合は学校の授業対策や定期テスト対策とのバランスがありますので、専門の塾・予備校にご相談ください。

じゅけラボ予備校の医学部受験対策講座では、学習のペースや精神的な負担も考慮し、バランスの取れた学習学習計画で中学生から医学部合格を目指したカリキュラムを作成して提供できます。

- 高1から医学部受験専門の塾・予備校は通った方がいいですか?

-

医学部を目指す事が明確であるなら、高1から塾、予備校を利用するのを推奨します。医学部受験は他学部と比べて非常に難易度が高く、特に数学や理科のハイレベルな学力が必要です。高1から専門の塾や予備校に通うことで、基礎学力の定着と医学部合格を目的とした体系的な学習が可能となり、早い段階で受験に必要な範囲を網羅できます。また、医学部受験は志望校別の高度な対策が求められます。高1から対策を進めておくことで、高3での追い込み期に余裕を持って受験勉強に取り組む土台を築くことができます。

- 高2から医学部受験専門の塾・予備校は通った方がいいですか?

-

高2の夏の時点で医学部を目指す上で基礎学力や応用力に不安があれば、高2の今すぐにでも医学部受験の塾や予備校を利用する事を強くおすすめします。医学部受験は出題範囲が広く、難易度も高いため、高2から専門の塾・予備校に通うことで「受験勉強への本格的なスタート」を切れます。高2では、理科科目(物理・化学・生物)や数学Ⅲの学習が本格化する時期です。塾や予備校では医学部受験に直結する内容を効率的に学ぶことができ、共通テストや二次試験への対応力を早めに養えます。また、勉強時間の確保や進度管理をサポートしてもらえるため、部活動や学校行事との両立も図りやすいです。医学部受験においては、高3での完成度を高めるために、高2での学力向上がとても重要です。

- 高3のいつから医学部受験専門の塾・予備校に通うべきですか?

-

塾または予備校の利用が可能であれば、高3の4月、つまり受験年度のスタートと同時に通うのが理想です。国公立大学の医学部受験では共通テスト対策と二次試験対策の両立が必要ですが、これには効率的かつ計画的な学習が欠かせません。高3から医学部対策を行う場合は、弱点克服と志望大学に向けた専門対策の両方が必要です。過去問分析を基に、出題傾向に合わせた対策や弱点克服を一人で独学で行うのは負担が大きいので、可能であればあれば春から塾・予備校を利用することで時間を最大限に活用し、夏休み以降の演習期にしっかりと実力を固めることが医学部合格への鍵となります。

じゅけラボ予備校

カリキュラム監修者

天流仁志のご紹介

1982年北海道生まれ。東京大学法学部卒。

教育水準が低いとされる地元の公立小中学校から鹿児島のラ・サール高校に進学。その圧倒的な差を痛感し、学力の地域格差や親の理解による格差への問題意識から受験技術の研究を始める。

高3時点ではその成果を生かし、全国模試でTOP10に入る成績を連発。東京大学文科一類現役合格。東大入学後も通信指導を含む複数の塾・予備校でさまざまな学力層の生徒を指導し、受験技術研究を重ねてきた。

著書に『親と子の最新大学受験情報講座【文系編】』、『親と子の最新大学受験情報講座【理系編】』、『学習の作法』(ディスカヴァー)がある。

大学受験生必読!

役立つ受験成功の秘訣とお役立ち情報

自宅学習の不安も

じゅけラボ予備校なら

解決!

あなたの医学部合格に向けて、私たちが

徹底的にサポートします

医学部合格への最短ルートの学習に取り組みませんか?