最適学習ルートで薬学部合格へと導く

志望校別の薬学部専門カリキュラム 薬学部受験対策講座

全教科の対策ができて月額

16,280円〜(税込)

薬学部合格に向けた受験対策について

薬学部は理系学部の中でも最近特に人気の高い学部であり、合格難易度も高くなっています。

薬学部に受かるためには、薬学部に入るために特化した勉強をする必要があります。

入試科目・範囲

薬学部は3教科型(英語+数学+化学)の受験方式が主流

傾向

英語の長文テーマは医療系、薬学系の題材が出やすい。化学は有機化学の問題数が多く配点が高いこともある。

難易度

薬学部生にとって入学後の学習の重要科目となる化学の問題を難易度高めに設定している大学が目立つ。

国公立大学対策(前期試験)

国立大学(前期)薬学部の個別試験科目は、「英語+数学(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B)+理科2科目」が多いです。

私立大学薬学部の数学は基本的に数Ⅲ(数3)は含まれない数3なし受験になりますが、国立大学薬学部の数学は数Ⅲ(数3)まで範囲に含まれることが多いです。国立大学薬学部を目指すのであれば、ほとんどの大学で数Ⅲ対策が必須です。

ま た、理科2科目のうち1科目は化学を必須としている大学が多いです。

一方で、京都大学や大阪大学などは、物理・化学・生物の中から2科目選択し、受験が可能です。

英語

数学

数I・II・A・B + 数Ⅲ

理科

基礎化学・化学 + 生物基礎・生物、物理基礎・物理から1科目選択

もしくは

基礎化学・化学か生物基礎・生物、物理基礎・物理から2科目選択

主な国立大学薬学部(前期):2次(個別)試験入試科目(2021年度)一覧

|

東北大学 |

数学(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B)+英語+理科2科目(物理基礎・物理と化学基礎・化学) |

|---|---|

|

千葉大学 |

数学(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B)+英語+理科(化学基礎・化学)+理科(物理基礎・物理または生物基礎・生物) |

|

金沢大学 |

数学(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B)+英語+理科2科目(物理基礎・物理と化学基礎・化学) |

|

富山大学 |

数学(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B)+理科2科目(物理基礎・物理と化学基礎・化学) |

|

京都大学 |

国語+数学(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B)+英語+理科2科目(物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2つ) |

|

大阪大学 |

数学(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B)+英語+理科2科目(物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2つ)+小論文+面接 |

|

広島大学 |

数学(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B)+英語+理科(化学基礎・化学)+理科(物理基礎・物理または生物基礎・生物) |

|

岡山大学 |

数学(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B)+英語+理科(化学基礎・化学)+理科(物理基礎・物理または生物基礎・生物)+面接 |

|

徳島大学 |

数学(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B)+理科(化学基礎・化学)+面接 |

|

九州大学 |

数学(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B)+英語+理科2科目(物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2つ) |

|

熊本大学 |

数学(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B)+理科2科目(物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2つ) |

国公立大学対策(後期試験)

国立大学(後期)薬学部の個別試験科目の傾向は、大学によってさまざまです。

岡山大学や富山大学は小論文と面接のみ、九州大学は英語と面接、北海道大学は理科2科目を行っています。

後期日程での受験は共通テストの配点比重が大きくなる傾向にあるため、共通テストで高得点を獲得し、逃げ切るのが理想です。

共通テスト

配点比重が高め

個別試験

小論文+面接、英語+面接、理科+面接など各大学によって異なる。

主な国立大学薬学部(後期):2次(個別)試験入試科目(2021年度)一覧

|

北海道大学 |

理科2科目(物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2つ) |

|---|---|

|

富山大学 |

小論文+面接 |

|

岡山大学 |

小論文+面接 |

|

徳島大学 |

理科(化学基礎・化学)+面接+本人記載の資料 |

|

九州大学 |

英語+面接 |

私立大学対策

私立大学薬学部の多くは「英語+数学(Ⅰ・Ⅱ・A・B)+化学(化学基礎・化学)」の3科目受験を採用しています。

化学必須の形式なので、化学苦手は克服しておきたいです。

生物必須の薬学部は多少ありますが、物理必須の薬学部はほとんどありませんので、化学が得意で生物苦手、物理苦手という方にとっては薬学部は対策しやすいでしょう。

英語

数学

数I・II・A・B

もしくは

数I・II・A

理科

基礎化学・化学

もしくは

基礎化学・化学 + 生物基礎・生物か物理基礎・物理から1科目選択

もしくは

基礎化学・化学か生物基礎・生物、物理基礎・物理から1〜2科目選択

主な私立大学薬学部:入試科目(2021年度)一覧

|

慶応義塾大学 |

英語+数学(Ⅰ・Ⅱ・A・B)+ 理科(化学基礎・化学) |

|---|---|

|

東京理科大学 |

英語+数学(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B)+ 理科(化学基礎・化学) |

|

奥羽大学 |

英語または数学(Ⅰ・Ⅱ・A)+ 理科(物理基礎・物理または化学基礎・化学または生物基礎・生物) |

|

東京薬科大学 |

英語+数学(Ⅰ・Ⅱ・A・B)+ 理科(化学基礎・化学) |

|

北里大学 |

英語+数学(Ⅰ・Ⅱ・A・B)+ 理科(化学基礎・化学) |

|

日本大学 |

英語+数学(Ⅰ・Ⅱ・A・B)+ 理科(化学基礎・化学) |

|

帝京大学 |

英語+数学(Ⅰ・Ⅱ・A)+ 理科(化学基礎・化学) |

|

横浜薬科大学 |

理科(化学基礎・化学)+ 英語または数学(Ⅰ・Ⅱ・A・B)または理科(生物基礎・生物) |

|

城西大学 |

英語+数学(Ⅰ・Ⅱ・A・B)+ 理科(化学基礎・化学または生物基礎・生物) |

|

星薬科大学 |

英語+数学(Ⅰ・Ⅱ・A・B)+ 理科(化学基礎・化学) |

|

立命館大学 |

英語+数学(Ⅰ・Ⅱ・A・B)+ 理科(物理基礎・物理または化学基礎・化学または生物基礎・生物) |

|

近畿大学 |

英語+数学(Ⅰ・Ⅱ・A・B)+ 理科(物理基礎・物理または化学基礎・化学または生物基礎・生物) |

|

安田女子大学 |

英語+数学(Ⅰ・Ⅱ・A)+ 理科(化学基礎・化学) |

|

安田女子大学(後期) |

国語(現代文)+ 英語 + 理科(化学基礎・生物基礎) |

これらは代表的な入試科目の傾向ですが、

実際に必要となる科目は志望大学によって様々です。

薬学部合格を目指しているあなたへ

薬学部に入学する最大のメリットは、やはり薬剤師になれる点でしょう。

薬剤師になるには大学で6年間勉強しないといけません。

6年制学科を無事卒業し、国家試験に合格して薬剤師免許を取得できれば、薬局やドラッグストア、病院等医療機関で薬剤師として働くことができます。

4年制学科の卒業生は大学院への進学率も高く、将来的には製薬会社等の企業の研究職として働く方が多いです。

薬剤師は「親が自分の子に就いて欲しい職業ランキング」で上位に位置する偏差値の高い職業です。

確かに薬剤師という職業は比較的給料も高く、将来の希望を感じられますよね。

男性以上に女性が活躍している職業でもあります。

薬剤師であればどんな人でも重宝されるという時代は終わりつつありますが、確かなスキルを持ちつつ医師や看護師、患者さんとコミュニケーションを上手く取れる薬剤師重宝される時代になっています。

薬剤師は、活躍できるフィールドが非常に幅広く需要も高いため、自分の目指す職業へ進める可能性が高いです。

じゅけラボ予備校は、あなたが将来薬剤師として活躍するために志望大学への合格をサポートします。

最適な勉強法で効率的に合格を目指すなら

じゅけラボ予備校がオススメ!

一人ひとりに最適化された受験戦略と薬学部受験のプロが作成する

「オーダーメイド」カリキュラムで第一志望校合格へ導きます。

動画でじゅけラボの秘密をCheck

志望校合格へ導く

あなただけのオーダーメイドカリキュラム

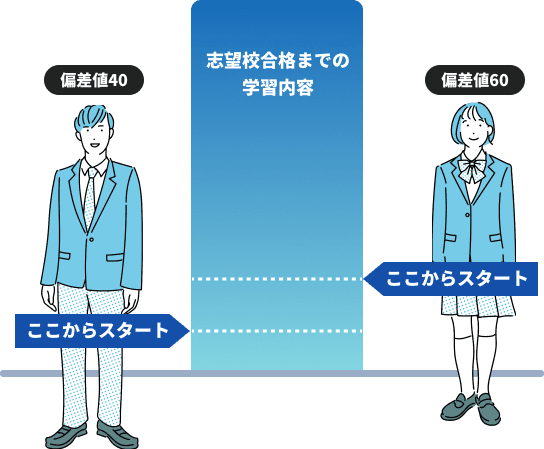

一人ひとりの学力に合わせた

学習計画

生徒の学力に合わせた

個別カリキュラム

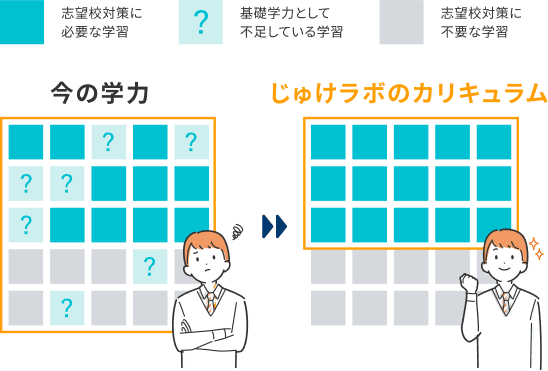

最初に学力チェックテストを実施し、生徒の現状の学力や弱点を見極めてから、一人ひとりのレベルに合わせて志望大学へ合格できる個別カリキュラムを作成します。

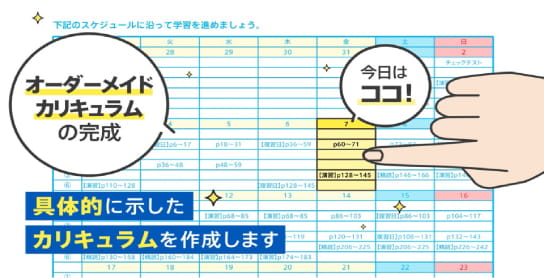

毎日勉強する内容が示された

自分専用の学習計画表

毎日、どの科目の、どの問題集・参考書の何ページを学習すれば良いか?どのタイミングで定着度のチェックをしたらよいのか?どのタイミングで復習すれば良いのか?これらが全て記載されたあなた専用の学習スケジュールを毎月作成してお届けします。

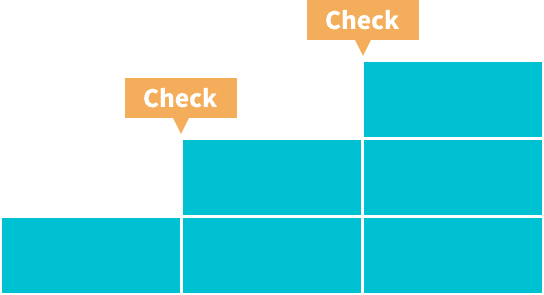

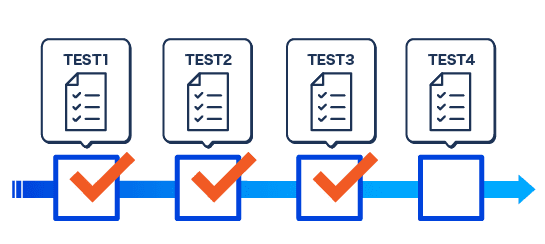

学習計画は定着テストで

定期的に見直し

教材ごとにチェックテストを実施し、大学受験に必要な学習内容が身についているかどうかをチェックします。ただテストを受けるだけではなく、そのテストで分かった抜け漏れを再度カリキュラムに組み込んで復習することで、志望している大学合格に必要な学力が確実に身につくようになっています。

ムダなく効率的に学習できる

徹底した志望校対策

出題傾向&点数配分など徹底した志望校の分析と対策

無駄なく最短ルートで学習して志望校へ合格するために、今の学力で不足している内容に対する弱点対策と志望校の入試科目それぞれの出題傾向に合わせた学習内容を網羅した個別のカリキュラムを作成します。

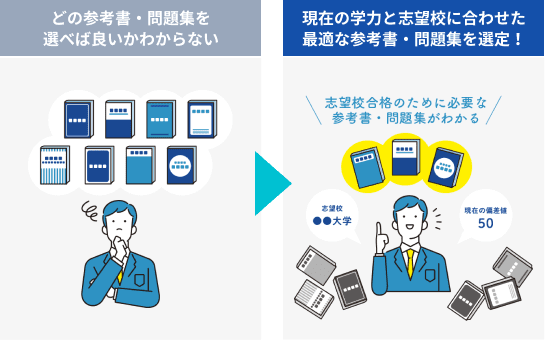

志望校対策に必要な参考書選定や学習ルートを計画

志望校合格に向けた参考書選定と学習計画を作成します。これは、志望校合格に必要な参考書と学習の進め方を科目別に示したガイドです。どの参考書をいつ使うべきかが視覚的に分かるだけでなく、効率的に学習内容を理解し、効果的な学習を計画的に進めていくことができます。

正しい勉強法と学習習慣で自宅学習を最適化

勉強方法や日々の学習の進め方に悩んだらLINEやメールで気軽に相談

「学習方法に悩んでいる」「学習計画通りに上手く進められない」という”つまずき”のシーンはもちろん、進路の相談などにも対応しています。

専門スタッフが学習スケジュールの管理を担当

あらかじめ決めたスケジュールから遅れなどが発生しても大丈夫。専門スタッフと随時、調整・相談しながら進めることができるから毎日の学習に専念することができます。

学習効率と効果を最大化するための正しい勉強法を提示

問題集や参考書、学習内容に合わせた最適な正しい勉強法が存在し、学習の完成度は勉強法によって大きく変わります。毎月使用する教材の学習効果と学習効率を最大化する為の勉強法を教材ごとにステップに分けて提示します。学習方法について迷わずに「正しい勉強法」で進めることができるので安心です。

わからない問題を「すぐに」スポット解決

オプション

いつでもクイック指導(オプション)をご利用いただければ、カリキュラムでつまずいた問題だけでなく、普段の学校の授業や定期テスト勉強、過去問でわからない問題もオンライン指導で24時間365日いつでも「すぐに」解決します。

東大・京大・医学部生を中心とした大学生講師が英語・数学・国語・理科・社会・情報・作文/小論文全ての科目に対応します。

受講型予備校・学習塾・家庭教師との違い

じゅけラボ予備校は、学習カリキュラムの作成に特化した「学習管理型予備校」です。受験指導のプロが作成したあなただけの学習カリキュラムによって、目標に向かって無駄のない学習に取り組めることに加えて、学習が根本的な学習習慣が身につくことで学力の基盤を支えます。

予備校・学習塾との比較

じゅけラボ

予備校

予備校

学習塾

学習効率

自分専用のカリキュラムで

無駄がない

全員同じ内容の不要な

授業を受講する場合も

学習理解度

理解するまで

じっくり

学べる

わからない時でも

授業は進む

費用

全教科学べて

一律料金

1科目ごとに

学費が必要

全科目学べる&薬学部受験に特化した

カリキュラムがこの価格!

薬学部を目指すコースです。

志望校合格に必要なすべての科目のカリキュラムと学習スケジュールの作成・管理が含まれます。

| 薬学部受験対策コース |

月額16,280円(税込) |

|---|---|

| 難関大学 薬学部対策コース |

月額18,480円(税込) |

| 最難関大学 薬学部対策コース |

月額18,480円(税込) +初回のみ253,000円(税込) |

最難関大学の薬学部受験対策コースは他の講座と違い月謝とは別に初回のみ23万円(税込25.3万円)の薬学部特別料金を頂いております。※分割支払いも可能です。

安心の

フォロー&サポート体制

定期的な定着度チェックテスト

学習の進捗と理解度を確認するために、定期的に学習範囲や教材単位でテストを行います。これにより、どの分野が理解できていて、どこがまだ不十分かを明確に把握できるので、効果的な復習や弱点の克服に直結します。復習にかかる時間や日数も考慮して入会から入試までの学習スケジュールを設計していますので安心してください。

予定通り進まない時の

学習計画の調整

生徒の学習進度や学習理解度、生活スタイルに応じて、柔軟に学習計画を調整します。予定通りに進まない場合や、特定の科目で苦戦している場合には、個別の学習スケジュールを見直し、学習のペースや内容を最適化します。これにより、生徒一人ひとりのニーズに対応し、学習のストレスを減らし、効果的な学習をサポートします。

LINE・メール・電話での

学習サポート

生徒が直面する学習上の問題や疑問に迅速かつ柔軟に対応します。LINEやメール、電話を通じて、いつでも気軽に質問ができる環境を提供します。これにより、生徒は学習の進め方や勉強法に対する疑問点をすぐに解決でき、学習の進行にブレーキがかからないようにすることができます。また、定期的な進捗確認やコーチング(※見守りサポート)や、わからない問題をオンライン家庭教師が24時間356日すぐに解決するオンライン家庭教師サービス(※いつでもクイック指導)も提供し、学習のモチベーションの維持や学習課題の解決を行います。

将来の目標や進学に関するご相談

生徒の将来の目標や進学に関する不安や疑問に対し、個別のカウンセリングを提供します。大学選択からキャリアプランニングに至るまで、様々な進路に関するアドバイスを行います。生徒の個性や能力、興味に合わせた進路や進学のアドバイスを通じて、将来に向けた確かな一歩を踏み出せるようサポートします。これにより、生徒は自分の将来に対してより明確なビジョンを持つことができます。

オーダーメイドだからこそ

この薬学部への合格実績!

高校3年生

E判定8ヶ月で

千葉大学

薬学部に合格!

高校2年生

偏差値30台から1年半で

慶應義塾大学

薬学部に合格!

浪人3年目

偏差値50台から1年で

京都大学

薬学部に合格!

効率的な自宅学習だから合格できた!

有名大学の合格実績多数

- 東京大学

- 京都大学

- 九州大学

- 大阪大学

- 北海道大学

- 東北大学

- 広島大学

- 熊本大学

- 慶應義塾大学

- 日本大学

- 北里大学

- 東京理科大学

- 立命館大学

- 近畿大学

- 名城大学

- 福岡大学

- など

合格までの最短ルート

合格までの流れ

まずはお気軽にご相談ください

現状分析

弱点をしっかり把握

現状分析テスト

カリキュラム開始

合格に向けた

オーダーメイドカリキュラム

定着度テスト

学習効果を

しっかり確認

料金について

薬学部を目指すコースです。

志望校合格に必要なすべての科目のカリキュラムと学習スケジュールの作成・管理が含まれます。

| 薬学部受験対策コース |

月額16,280円(税込) |

|---|---|

| 難関大学 薬学部対策コース |

月額18,480円(税込) |

| 最難関大学 薬学部対策コース |

月額18,480円(税込) +初回のみ253,000円(税込) |

最難関大学の薬学部受験対策コースは他の講座と違い月謝とは別に初回のみ23万円(税込25.3万円)の薬学部特別料金を頂いております。※分割支払いも可能です。

地域別薬学部一覧

志望大学薬学部別の対策をオーダーメイドで提供します。

- 北海道・東北

- 関東

- 東海・甲信越

-

国公立大学

- 近畿

-

国公立大学

- 中国・四国

- 九州・沖縄

よくある質問

- 薬学部合格に向けた受験勉強はいつから始めたらいいですか?

-

志望学部を薬学部に絞っているのであれば、早い時期から薬学部に特化した勉強法を確立できると非常に有利です。

2次試験は英語・数学・理科の3科目受験の大学が多いですが、共通テストのことも考えると国語や社会、理科2科目に加え、情報1の対策もしなければなりません。

志望大学薬学部の難易度にもよりますが、少なくとも高校2年の夏までには取り組むことをおすすめします。

ただ、じゅけラボの生徒には高校3年生から学習をスタートしても志望薬学部に合格している生徒も多いので、今の状況に不安のある方は一度ご相談ください。

- 薬学部に合格するには勉強時間は何時間ぐらい必要ですか?

-

薬学部の合格には、計画的な勉強が不可欠です。薬学部は大学によって難易度が大きく変わるので、志望大学に応じて必要な勉強時間も大きく変わります。

東大・京大・阪大、慶應義塾大学などの最難関の薬学部を目指す場合、高校3年間で学校外で3000〜4000時間、それ以外の国公立大学薬学部や東京理科大、星薬科大、明治薬科大、立命、近大等の難関私立大学薬学部を目指す場合は2000〜3000時間の勉強時間が目安です。

それ以外の私立大学薬学部を目指す場合は3科目受験で1500〜2000時間、2科目受験で1000〜1500時間が目安になります

しかし、勉強時間は同じ学習タスクをこなすにしても、学力の違いにより一人ひとり大きく違ってきます。想定してる勉強時間よりも少なくて済む場合もあります。勉強時間は目安として持つことはとても重要ですが、学習タスクに基づいて学習計画を作成した上で学習管理していくことがとても重要です。

- 薬学部の受験科目と入試範囲について教えてください

-

私大薬学部の入試は3教科型を取っている大学が非常に多く、科目は「英語+数学+化学」が主流です。入試範囲については、国立大学薬学部の数学では数Ⅲが出題範囲に含まれます。一方、ほとんどの私立大学薬学部では数Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列、ベクトル)が出題範囲になり、数Ⅲはいらない大学がほとんどです。また、数学は文系学部より問題難易度が高く設定されることがあります。

- 国立薬学部を目指しているのですが共通テストと2次試験対策について教えてください

-

地方国立大学であろうと入試範囲は私立大学薬学部より広く、入試倍率も高いことから、合格するためには戦略的で効果の高い勉強方法に取り組む必要があります。

- 私立薬学部を目指しています。志望大学に合わせた対策は行ってもらえますか?

-

はい。志望大学薬学部に合わせた対策を行います。現在の学力を確認させて頂き、志望している私大薬学部に合格する為に必要な学力を身につける為のあなただけのオーダーメイドカリキュラムを提供させて頂きます。

- 薬学部を目指している高校2年生です。薬学部受験対策はいつから始めたら良いでしょうか?

-

志望学部を薬学部に絞っているのであれば、早い時期から薬学部に特化した勉強法を確立できると非常に有利です。国立大学薬学部を受験する場合は、基本的に共通テスト5教科7科目+2次試験3教科の対策が必要です。

2次試験は英語・数学・理科の3科目受験となる場合が多いですが、共通テストのことも考えると国語や社会、理科(理科は2科目必要)の対策もしなければなりません。

高3からでもその時点の学力や偏差値にもよりますが、少なくとも高校2年の夏頃から取り組むことをおすすめします。

- 予備校や塾なしで薬学部合格は可能でしょうか?

-

はい。可能です。ただ塾や予備校なしの自宅での独学受験勉強が難しい場合は、じゅけラボの薬学部受験対策専門のカリキュラムをご活用ください。独学受験で志望大学の薬学部合格へ導きます。

- なぜ大手予備校や大学受験塾に比べて費用が安いのでしょうか?

-

じゅけラボは生徒へのオーダーメイドの学習カリキュラムの提供(毎日の学習内容・学習量・学習教材とページ数が記載された学習計画表)と勉強法の指示に特化した学習管理型予備校です。その為他の大手予備校や塾の薬学部コースのように有名講師にかかる高い人件費や都心の高い教室家賃代がかからず、テレビCMや広告も大々的に行っておりませんので、その分費用を安くおさえる事ができています。

- 薬学部だけでなく他の学部も受験するのですが、薬学部受験対策講座以外も申し込まなければいけませんか?

-

薬学部受験対策講座だけの受講で構いません。

当然あなたの第一希望である薬学部を基準にしてカリキュラムを組みますが、第二志望やすべり止めの大学受験にも対応できる様にカリキュラムを組みます。また、第二希望や第三希望、すべり止めの大学が決まっていない場合は、第一希望の薬学部の勉強と並行して受験しやすい大学や学部の相談に乗る事も出来ます。

- 薬学部は他の理系学部よりも倍率が高いというのは本当でしょうか?

-

数年前までは薬学部の入試倍率が極端に高い大学が多かったのですが、令和になった近年では薬学部の倍率は他学部に比べて少し高いか同程度の大学が多くなっています。大学によっては薬学部よりも倍率の高い学部がある大学も多いので、薬学部だから倍率が高いという傾向は近年ほとんどないと思って問題ないでしょう。

薬学部受験生必読!

役立つ受験成功の秘訣とお役立ち情報

あなたの学力

×

志望大学の傾向・難易度に合わせた

薬学部専門の受験対策

薬学部合格への最短ルートの学習に取り組みませんか?