目次

なぜ薬学部入試で化学対策が重要なのか

化学は、自分の得意不得意に合わせて勉強法を工夫しやすい科目です。そのため、適切な勉強法を選ぶことで成績を上げやすいという特徴があります。また、化学の知識は薬学部に入学してからの勉強や、将来の薬剤師としての仕事でも必要になるため、高校生のうちからしっかり勉強しておく必要があります。

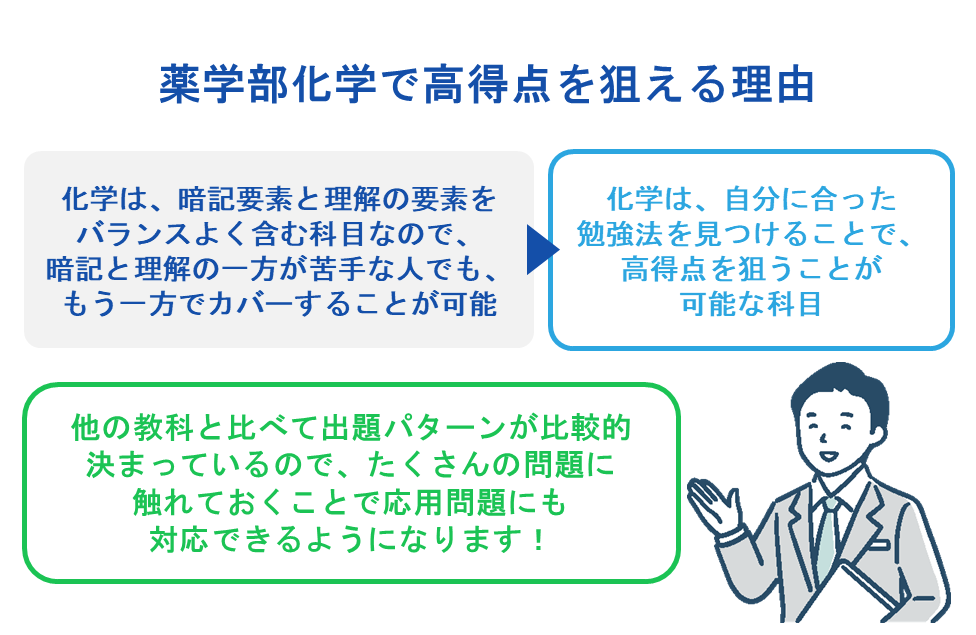

薬学部化学で高得点を狙える理由

化学は、暗記要素と理解の要素をバランスよく含む科目です。そのため、暗記と理解の一方が苦手な人でも、もう一方でカバーすることが可能です。言い換えれば、自分の得手不得手によって、化学の習得方法を変えることができます。つまり、化学は、自分に合った勉強法を見つけることで、高得点を狙うことが可能な科目です。

また、化学は他の教科と比べて出題パターンが比較的決まっているということも、化学で高得点を取りやすい理由の一つです。問題集でよく見かけるパターンの問題や、その例題、改題が多いため、しっかりと勉強してたくさんの問題に触れておくことで応用問題にも対応できるようになります。

分野の多い科目ですが、それぞれの分野ごとに基礎を固め、演習を重ねておくことで、高得点をとることができます。

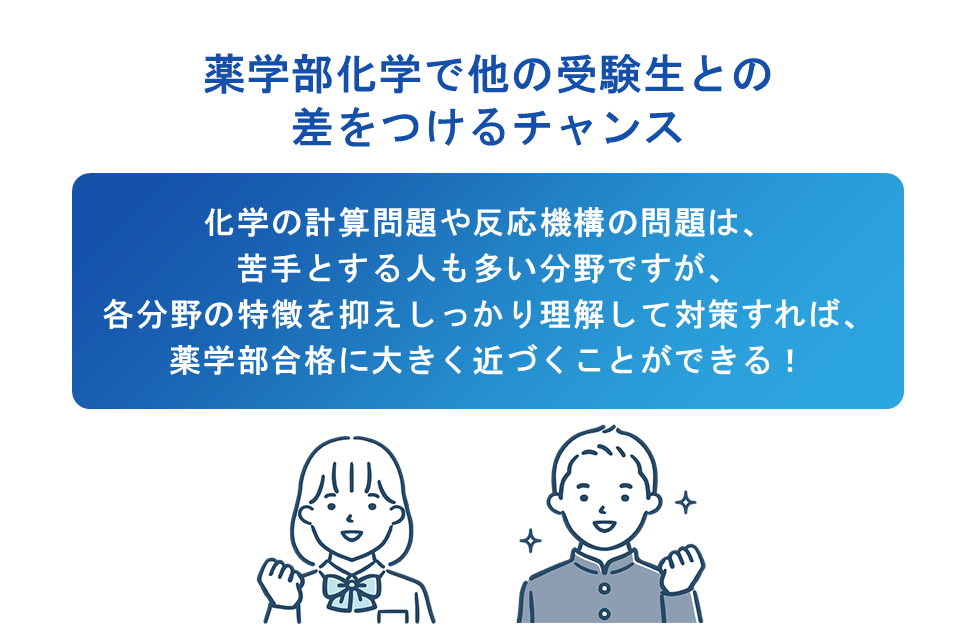

薬学部化学で他の受験生との差をつけるチャンス

化学の計算問題や、反応機構の問題は、苦手とする人も多い分野です。しかし、化学を「苦手」と感じるのは、各教科に合わせた勉強法を習得できていないことが原因であることが多いです。覚えるべき分野なのか、演習を重ねて問題を解くことに慣れるべき分野なのかなど、各分野の特徴を抑えしっかり理解して対策すれば、大抵の問題に対応できるようになります。多くの人が苦手とする問題をおさえることで、ほかの受験生と差をつけることができ、薬学部合格に大きく近づくことができます。

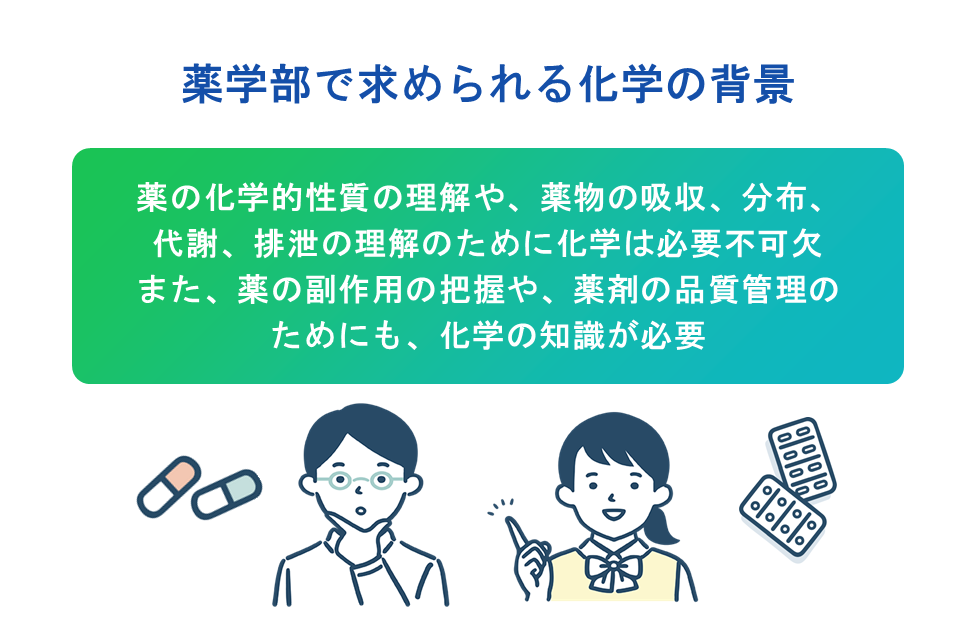

薬学部で求められる化学の背景

薬の化学的性質の理解や、薬物の吸収、分布、代謝、排泄の理解のために化学は必要不可欠です。また、薬の副作用の把握や、薬剤の品質管理のためにも、化学の知識が必要になります。しかし、これらは仕組みが複雑で理解が難しく、苦手とする人の多い分野です。高校のうちから化学の勉強をしておくことで、薬学部に入学してからの勉強でリードすることができます。

薬学部入試の化学の出題傾向を徹底分析

薬学部の化学の問題は、学校によって出題形式や問題の分量が大きく異なります。 大学によっては、「大問1は○○の分野から出す」というように毎年出題される分野がある程度決まっている学校もあります。そのため、受験校で出題されやすい分野や、受験校の化学の入試問題のレベルを把握し、それに合わせた対策をしていくことが重要になります。

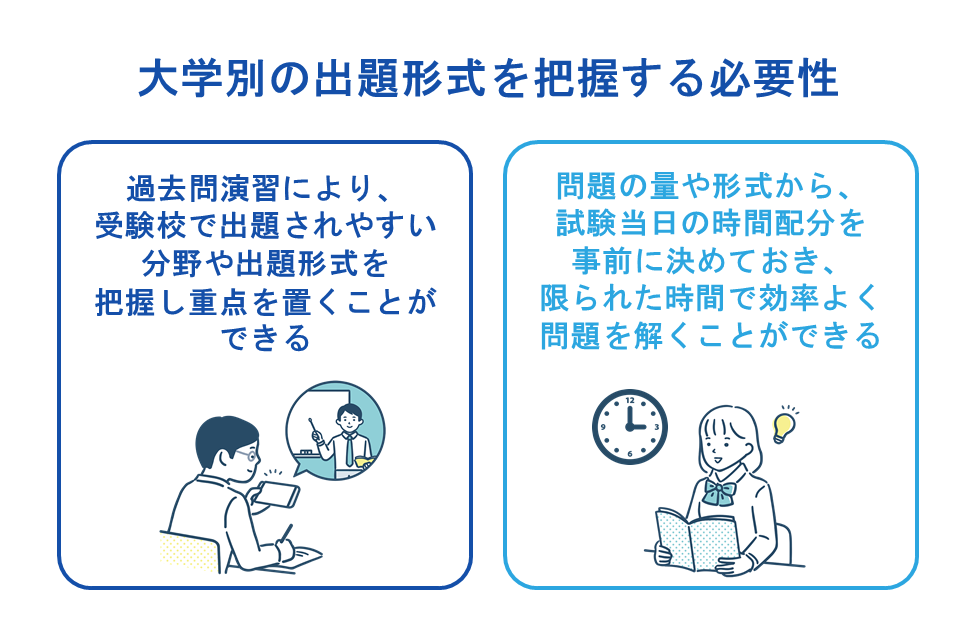

大学別の出題形式を把握する必要性

各大学の薬学部の対策をどのようにしていくかを決めるためには、過去問を解いてみることが大切です。過去問演習により、出題されやすい分野や出題形式を把握しましょう。その上で、問題集の中でも受験校の問題で頻出の分野、似た形式で出題されている問題に重点を置くと良いでしょう。また、問題の量や形式から、当日の時間配分を事前に決めておくことも重要です。これにより、当日、限られた時間内で効率よく問題を解くことができます。

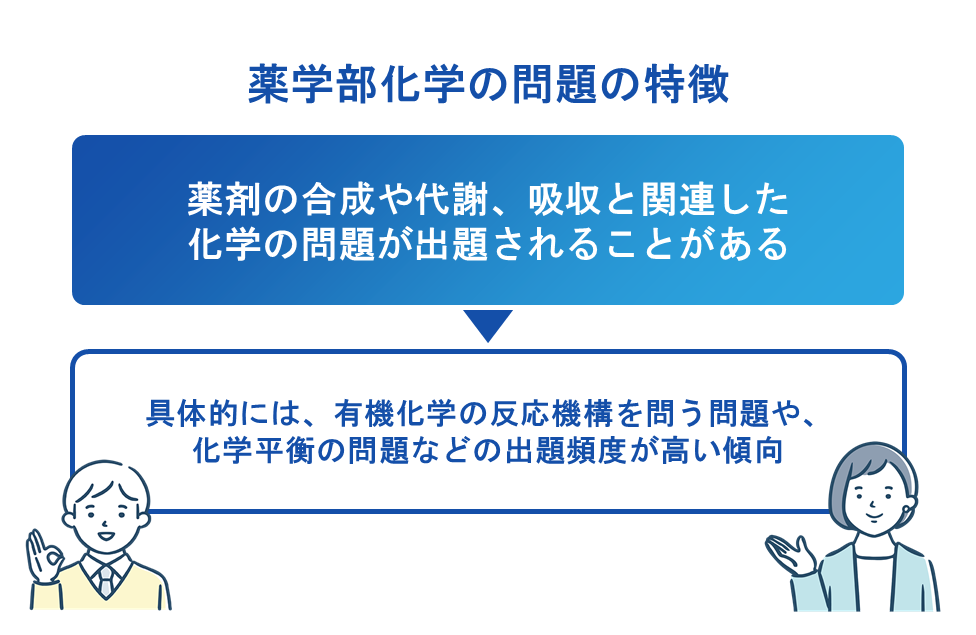

薬学部化学の問題の特徴

薬剤師は、臨床で、薬の調剤や患者への服薬指導などを行います。そのため、薬学部では、薬剤の合成や代謝、吸収と関連した化学の問題が出題されることがあります。具体的には、有機化学の反応機構を問う問題や、化学平衡の問題などの出題頻度が高い傾向にあります。これらの分野を重点的に学習しておくことで、薬学部入試に向けて効率的に勉強を進めることができます。

薬学部化学で重点的に学ぶべき分野とは

薬学部化学の学習の中で重点的に学ぶべき分野は、以下の2分野です。

- 自分の苦手分野

- 志望校で頻出の分野

化学は、得意な分野と苦手な分野の差が大きくなりやすい科目です。そのため、まずは自分の苦手分野に重点をおき、徹底的に苦手を潰していきましょう。不得意分野を克服することで、全体的な得点力が向上し、弱点が合否に影響を与えるリスクを減らすことができます。

また、志望大学の過去問を分析して、出題頻度が高い分野に学習時間を集中させることも大切です。特定の大学で毎年出題されるテーマに重点を置くことで、より効率的に学習を進めることができます。例えば、ある大学で有機化学の反応機構が頻繁に出題される場合、その分野の多くの問題に触れ、確実に点を取れるようにしましょう。

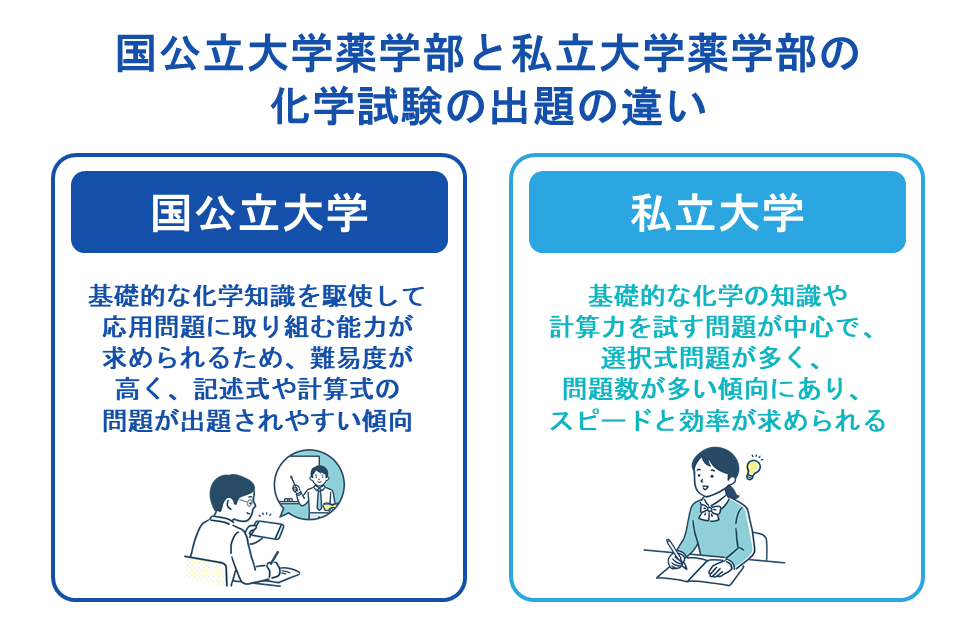

国公立大学薬学部と私立大学薬学部の化学試験の出題の違い

国公立大学の薬学部では、基礎的な化学知識を駆使して応用問題に取り組む能力が求められます。そのため、難易度が高く、記述式や計算式の問題が出題されやすい傾向があります。

一方、私立大学の薬学部では、基礎的な化学の知識や計算力を試す問題が中心で、選択式問題が多く出題されます。国公立大学と比べて私立大学では問題数が多い傾向にあり、スピードと効率が求められます。

国公立大学、私立大学それぞれの中でも、各大学で出題傾向は大きく異なります。試験に向けて、それぞれの大学の特徴を把握し、適切な対策を立てることが重要です。

薬学部入試の化学で高得点を目指すための学習のポイント

薬学部の化学試験で高得点を目指すためには、基礎の定着と問題演習が大切です。これらにより、知識問題にも計算問題にも、幅広く対応できるようになります。

基礎力を固める重要性

基礎は、すべての問題の根幹になります。基礎問題が出題された時に基礎がわからなければ、他の受験生に差をつけられてしまいますし、逆に固めた基礎を活かして応用問題に対応できれば、他の受験生よりリードすることができます。問題の難易度に関わらず必要になる基礎固めは、化学の勉強を始めたら、真っ先に取り組むことが重要です。

計算問題への苦手意識をなくすには

計算問題への苦手意識をなくすために必要なのは、以下の二つです。

- その計算式の意味を理解すること

- 単位も把握しておくこと

化学の計算問題では、様々な公式が混ざって、適切なものを選べない、という人が多くいます。計算式の意味を理解しておくことで、正しい公式を選択することができるようになります。

また、単位を把握しておくことも、正しい公式を選ぶことにつながります。計算途中で単位があっているか確認しながら進めることで、ミスの防止にもつながります。

薬学部の化学試験では、複雑な計算問題が出題されることもありますが、これらの2点を意識しながら学習を進めることで、複雑な問題にも対応することができるようになります。

間違えやすいポイントの克服

間違えやすいポイントの克服には、「同じ問題を繰り返し解くこと」が大切です。間違えやすい問題や自分の苦手な問題は、二回目に解いても一回目と同じ間違えをしてしまうことがあります。しかし、それは成長していないわけではありません。二回目に解説を見たときに、「一回目と同じ間違えをしてしまった」と感じれば、そのことがより強く記憶に残ります。そして、三回目以降その問題を解こうとした際に、前にどのような間違えをしたか思い出し、注意しながら解くことができます。

このように、問題演習では間違えることによって強く印象に残り、次に同じような問題を解いた際に間違えにくくなります。そのため、間違えやすい問題は、繰り返し取り組み、より記憶に残るようにすることで、克服することができるのです。

また、化学で間違えやすいポイントとしては、有効数字や単位変換のミスが挙げられます。これらに気をつけながら問題を解くように習慣をつけることで、ミスを防ぐことができます。

薬学部入試対策に効果的な化学の勉強法を知ろう

薬学部の入試に向けた化学の勉強は、試験で求められる内容に合った学習方法を選ぶことが非常に重要です。薬学部の化学試験では、計算力と基礎的な知識、応用力が求められます。そのため、それらの対策をすることで、合格に向けて効果的に学習することができます。

化学の計算問題攻略法

計算問題を攻略するためには、問題演習が大切です。演習では、同じ問題を繰り返し解くようにしましょう。頻出問題は、「解き方を覚える」必要があります。この時、解き方をすべて暗記しようとしてしまうと、暗記量が多い上、変化球の問題が出たときに対応が難しくなります。

そこで、解答すべてではなく、「解答の設計図」を覚えることが効果的です。「解答の設計図」とは、「解答の大まかな流れ」のことです。

例えば、C,O,Hから成る試料を燃焼させる実験と絡めた、元素分析の問題があったとします。「C、O、Hのみから成る、試料〇gを完全燃焼させたところ、CO2△gとH2O◇gが生成した。この試料の組成式を求めなさい」といった問題です。この時、解答の設計図は、

①生成したCO2,H2Oの量からC、Hの質量を求める

②元の試料の質量からC、Hの質量を差し引いてOの質量を求める

③C、H、Oの質量の比を簡単な整数の比に直し、組成式を求める

のようになります。

これを覚えておくことにより、同じような問題が出てきた時は、その設計図をもとに解答を組み立てることができます。

無機有機の効果的な暗記方法

無機化学、有機化学は、化学の中で最も暗記量の多い分野です。覚えなくてはならない反応が多く、挫折してしまう人も多いですが、薬理作用の勉強にもつながるため、薬学部入試の化学試験ではよく出題されます。

無機、有機を効果的に覚えるために大切なのは、「反応機構とセットで覚えること」です。

理解を深めるための演習方法

言葉や公式を学んで理解したと思っていた内容も、いざ問題を解いてみると解けない、ということは化学の勉強ではよくあることです。そのため、勉強の際には問題演習を織り交ぜることで、理解を深めることが大切です。

また、問題は繰り返し解くようにしましょう。1回目解けなかった問題を、2回目に解けるようになる、という過程を経ることで、理解が深まります。

化学の学習効果を高める復習のタイミング

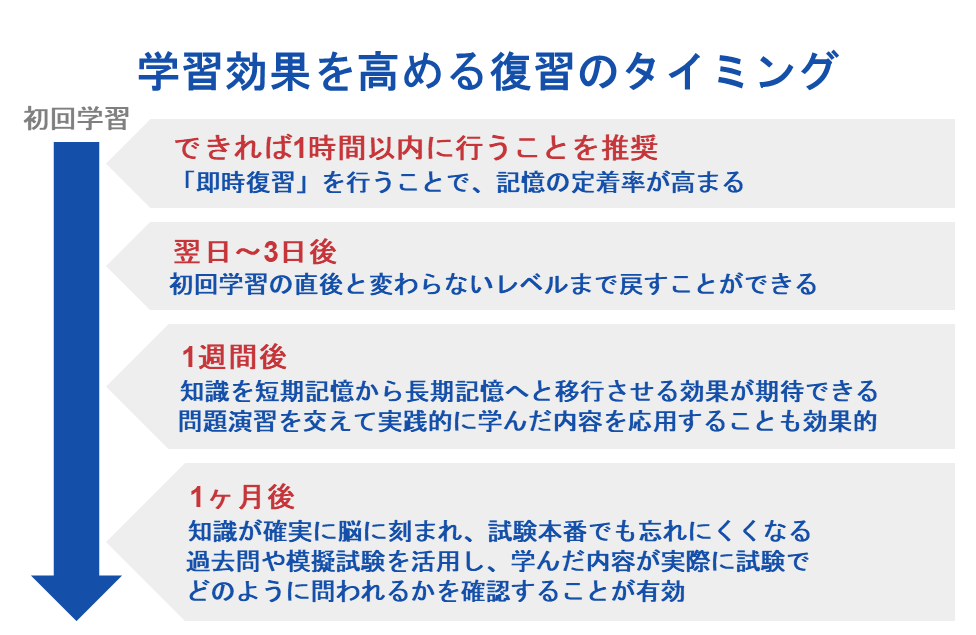

学習内容を確実に定着させるためには、復習のタイミングを戦略的に設定することが極めて重要です。復習を適切なタイミングで行うことで、記憶の定着率が飛躍的に向上します。

まず、復習の最適なタイミングについて理解しておきましょう。学習内容を記憶に定着させるためには、エビングハウスの忘却曲線を意識することが有効です。この理論によると、学習した内容を忘れるスピードは初回学習後では特に早く、覚えているものの割合は、1時間後には44%、1日後には26%となっています。

したがって、最初の復習はその日のうちに、できれば1時間以内に行うことが推奨されます。この「即時復習」を行うことで、記憶の定着率が高まります。

次に、翌日〜3日後に復習をします。たとえ短い時間であっても、この復習により、忘れかけていた内容を、初回学習の直後と変わらないレベルまで戻すことができます。

その次に、1週間後の復習を取り入れます。このタイミングでは、再度学んだ内容を思い出し、さらに理解を深めることが重要です。この時期に復習を行うことで、知識を短期記憶から長期記憶へと移行させる効果が期待できます。また、1週間後の復習では、単なる確認にとどまらず、問題演習を交えて実践的に学んだ内容を応用することも効果的です。

さらに、1ヶ月後の復習を実施します。この「長期復習」によって、学習した内容を定着させる最終段階に入ります。このタイミングで再度復習を行うことで、知識が確実に脳に刻まれ、試験本番でも忘れにくくなります。1ヶ月後の復習では、過去問や模擬試験を活用し、学んだ内容が実際に試験でどのように問われるかを確認することが有効です。

これらの復習を適切なタイミングで行うことで、効率的に学習効果を高めることができます。特に暗記要素の多い化学においては、適切な復習による、効率の良い暗記が大切になります。

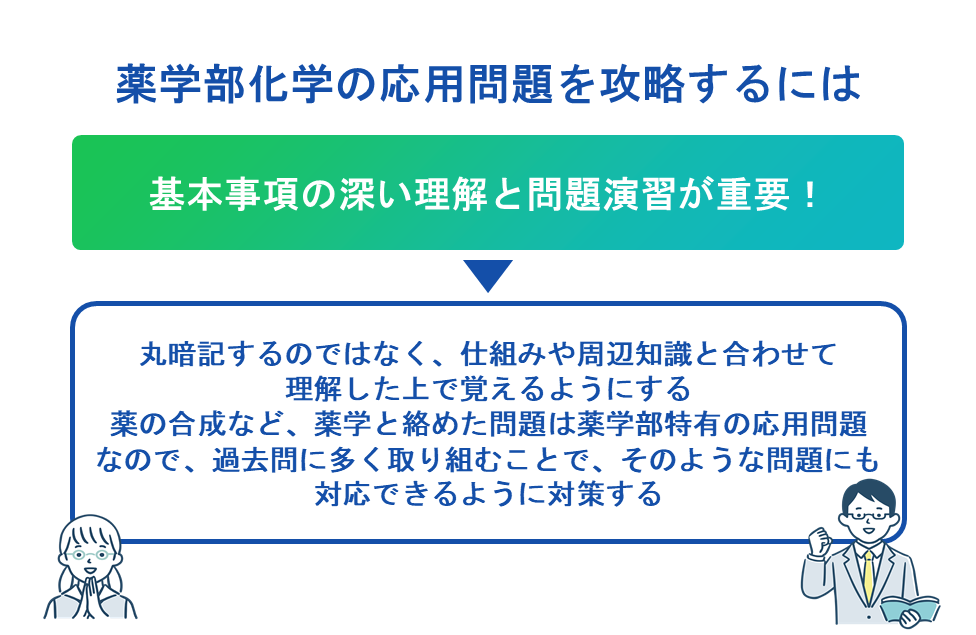

薬学部化学の応用問題を攻略するには

薬学部化学の応用問題を攻略するためには、基本事項の深い理解と問題演習が重要です。基本事項を勉強する際には、丸暗記するのではなく、仕組みや周辺知識と合わせて理解した上で覚えるようにしましょう。

薬の合成など、薬学と絡めた応用問題は薬学部特有の応用問題です。薬学部の過去問にできるだけたくさん取り組むことで、そのような問題にも対応できるように対策しましょう。

薬学部の化学対策に必要な勉強時間と効果的な学習計画の立て方

入試対策は、定期テストなどと比べて長期戦です。そのため、入試勉強全体を見据えた計画が必要になります。ここでは、薬学部の化学対策に必要な勉強時間と効果的な学習計画の立て方について説明します。

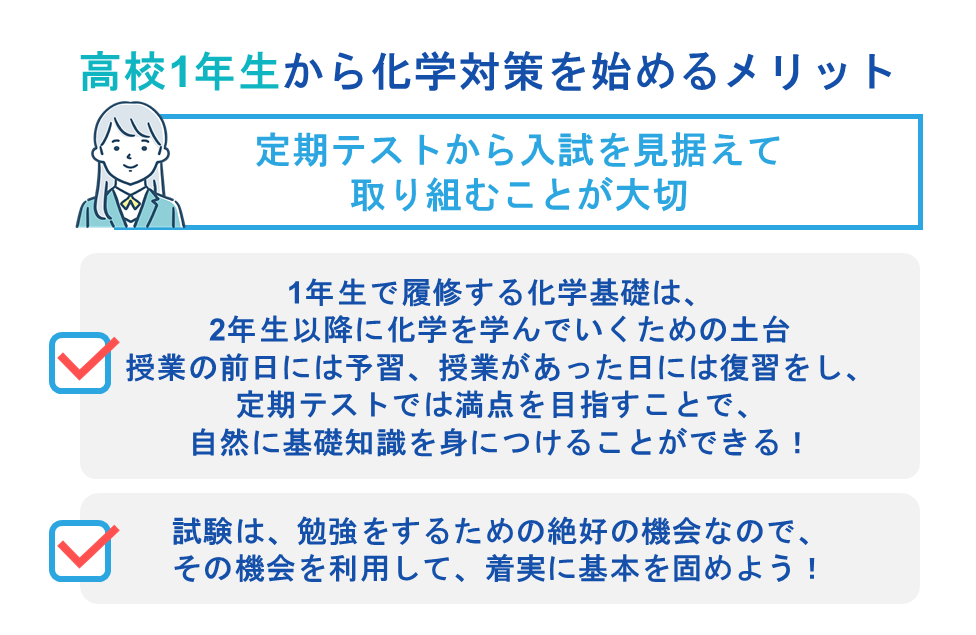

高校1年生から化学対策を始めるメリット

化学は、高校によって履修の開始時期が異なります。高1から化学基礎を履修する場合は、定期テストから入試を見据えて取り組むことが大切です。高1で1番大切なのは、学校の授業で遅れを取らないことです。

1年生で履修する化学基礎の内容は、2年生以降に化学を学んでいくための土台となります。授業の前日には予習、授業があった日には復習をし、定期テストでは満点を目指すようにしましょう。定期テストで高得点を取れるように勉強していれば、自然に基礎知識を身につけることができます。

また、学校での小テストでも、満点を目標にしっかり覚えるようにしてみてください。試験は、勉強をするための絶好の機会なので、その機会を利用して、着実に基本を固めていきましょう。

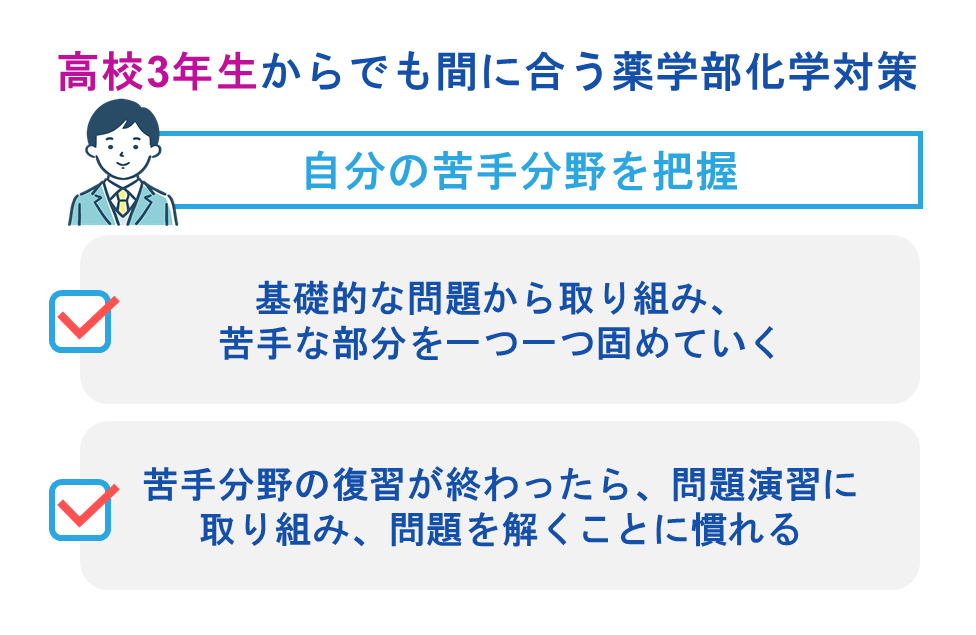

高校3年生からでも間に合う薬学部化学対策

化学は、分野数の多い教科です。そのため、まずは、教科書や参考書に目を通して、自分の苦手分野を把握しましょう。苦手分野がわかったら、基礎的な問題から取り組み、苦手な部分を一つ一つ固めていきましょう。苦手分野の復習が終わったら、問題演習に取り組みましょう。たくさんの問題を解き、問題を解くことに慣れることで、効率よく薬学部対策を進めることができます。

勉強時間の目安と管理方法

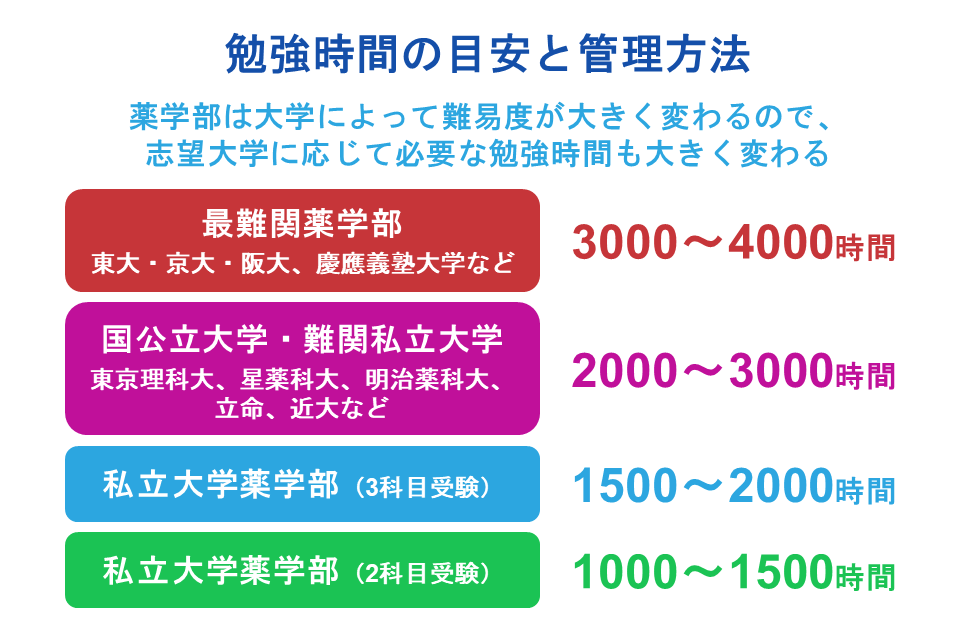

薬学部の合格には、計画的な勉強が不可欠です。薬学部は大学によって難易度が大きく変わるので、志望大学に応じて必要な勉強時間も大きく変わります。

東大・京大・阪大、慶應義塾大学などの最難関の薬学部を目指す場合、高校3年間で学校外で3000〜4000時間、それ以外の国公立大学薬学部や東京理科大、星薬科大、明治薬科大、立命、近大等の難関私立大学薬学部を目指す場合は2000〜3000時間の勉強時間が目安です。

それ以外の私立大学薬学部を目指す場合は3科目受験で1500〜2000時間、2科目受験で1000〜1500時間が目安になります。

薬学部化学の受験勉強をいつから始めるかで、日々の勉強時間に大きく影響します。薬学部受験に向けた勉強時間に関しては以下の記事を参考にしてください。

学習計画の立て方と進捗管理

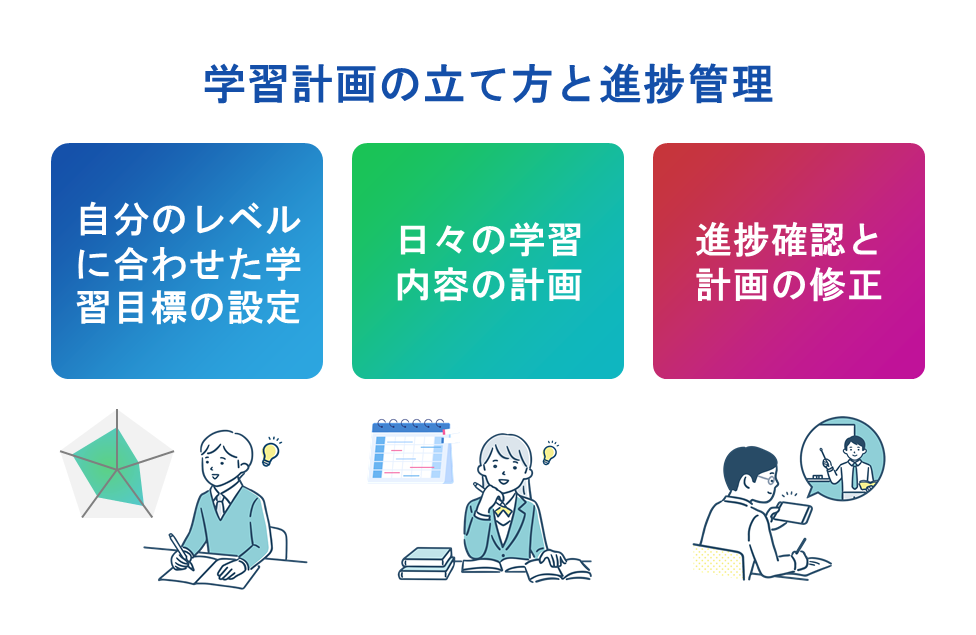

分野が多い化学の学習は、計画的に進めることが大切です。薬学部入試に向けて効果的な学習計画を立てるためには、まず明確な学習目標を設定し、それに基づいて日々の学習内容を具体的に計画することが重要です。

1. 自分のレベルに合わせた学習目標の設定

化学の各分野について、具体的な学習目標を設定しましょう。たとえば、「今月中にモル計算の基礎を固める」「来週までに無機化学の反応を覚える」といった具合に、明確で達成可能な目標を立てます。

次に、志望校の化学試験の出題傾向を参考にし、優先的に取り組むべき分野を決定します。出題頻度が高い分野や自分の苦手な分野を重点的に学習することで、効率よく得点力を伸ばすことができます。

2. 日々の学習内容の計画

学習目標が設定されたら、それを日々の学習計画に落とし込みます。自分の定めた目標通りに、自分に足りない部分を克服するには一日に何をどれくらいやれば良いか考えましょう。この時、苦手な分野や出題頻度の高い分野により多くの時間を充てられるように計画することも大切です。

また、計画を立てる際には、問題集や過去問を織り交ぜ、学習した内容を確認しながら進めることが重要です。化学は分野数が多いため、特に綿密な計画を立てておくことが大切になります。

3. 進捗確認と計画の修正

学習計画を実行する中で、定期的に進捗を確認し、必要に応じて計画を修正します。例えば、問題演習の段階である分野の基礎が不十分だと感じた場合は、もう一度基礎の復習に時間を割くなど、柔軟に調整します。

進捗確認の際には、理解度をテスト形式で確認することも効果的です。これにより、自分がどこまで理解できているか、どの部分がまだ不十分かを把握でき、次の学習に反映させることができます。

自宅学習でもできる化学強化の方法

自宅学習で化学を強化するためには、 以下の3点が必要です。

- 計画を立てること

- 計画通りに進めること

- 疑問が生じたら解決すること

これらの3点を抑えながら自宅学部で化学強化をする方法について説明します。

塾なしでの薬学部化学対策のポイント

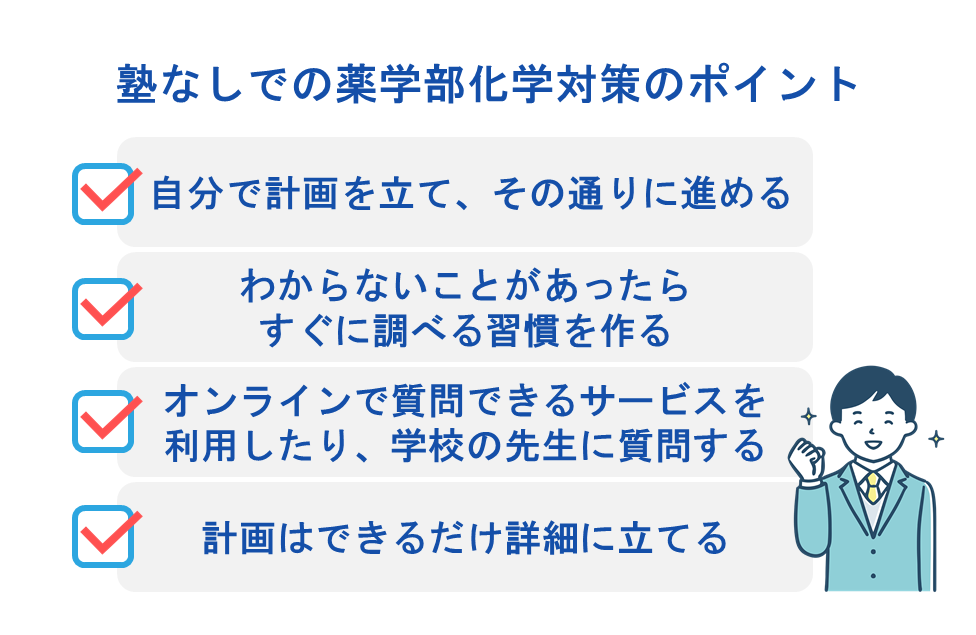

塾なしでの薬学部入試対策で大切になるのは、「自分で計画を立て、その通りに進めること」と、「わからないことがあったらすぐに調べる習慣を作ること」です。受験勉強では、わからない問題に出会った時こそが、力をつけるチャンスです。その分野を十分に理解できていないと感じたら、参考書や教科書を使って周辺も含め復習するようにしましょう。

化学の計算や反応式、考察問題などは、自分だけでは理解できない場合もあると思います。自分では疑問を解消できない、という場合は、オンラインで質問できるサービスを利用したり、学校の先生に質問したりするようにしましょう。また、計画は、できるだけ詳細に立てることで、実践しやすくなります。具体的な立て方は、次の部分で紹介していきます。

効果的な自習スケジュールの立て方と実践例

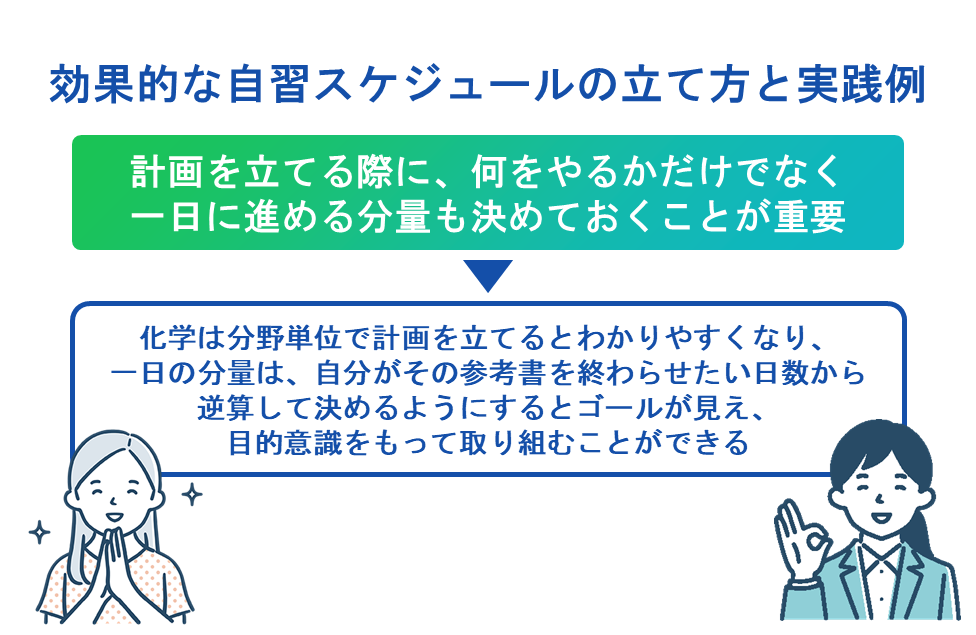

自習スケジュールを自分で立てる際、1番難しいのは「計画通りに進めること」です。自分を甘やかさずに計画を守るコツは、計画を立てる際に、何をやるかだけでなく一日に進める分量も決めておくことです。

化学の場合、「今日は〇〇の分野を終わらせる」のように、分野単位で計画を立てるとわかりやすくなります。一日の分量は、自分がその参考書を終わらせたい日数から逆算して決めるようにしましょう。それにより、「○○日までに終わらせる」というゴールが見えやすくなり、目的意識をもって取り組むことができます。

薬学部の化学と他の教科とのバランスのとりかた

薬学部入試に向けた勉強をしていく中で、化学と他の教科・科目のバランスをとることは大切である一方、難しい点でもあります。バランスを考える上で考慮するのは、以下の二つです。

- 得意科目、苦手科目

- 入試の配点

伸びしろの多い苦手科目や、入試の配点が高い科目に多くの時間を割くことで、効率よく、薬学部合格に向けた勉強を進めることができます。

また、電車の移動時間や授業が始まる前の待ち時間を使って暗記をするなど、スキマ時間をうまく使うことも、受験科目のバランスを取るコツの一つです。

テキストと過去問の活用

薬学部合格のために欠かせない過去問演習には、出題傾向を掴むことと、演習により解ける問題を増やすことという、2つの意味があります。出題傾向は、志望校の過去問を解き、分析すれば十分ですが、後者に関しては、過去問にある限られた問題だけでは不十分です。そこで、後者の効果を上げるために有効なのが、テキストの活用です。過去問を解いた後、解けなかった問題の見直しが終わったら、テキストでその問題の類似問題を解くようにしましょう。そうすることで、自分の苦手分野を効率的に復習することができます。

試験直前の効果的な薬学部化学対策

試験直前には、過去問で頻出の分野や自分の苦手分野の見直しに時間を充てましょう。また、過去問の中で、自分が間違えた問題を再度見直し、確認しましょう。過去問に目を通して、時間配分を確認することも大切です。自分がそれまでに勉強したことを再確認しておくこと、入試に向けたシミュレーションをしておくことで、薬学部入試の本番で、自分の持っている力を最大限発揮することができます。

今から始めるべき薬学部化学対策とその第一歩

今から薬学部の化学対策を始めましょう。化学対策を始める第一歩として、自分の現状の学力を把握し、具体的な勉強法を実践しましょう。このセクションでは、今からできる対策を紹介します。

現状の学力を把握しよう

薬学部の化学対策を始める第一歩は、現状の学力を把握することです。学校の定期テスト、模試や過去問を活用し、自分の学力と志望校のレベルとの距離や、得意分野、苦手分野を把握しましょう。

それに基づいて、効率的な学習計画を立てることが重要です。特に模試の結果は、分野ごとの偏差値や得点率にも着目するようにしましょう。それにより、自分の得意分野、苦手分野を把握することができます。

例えば、模試の結果で有機化学の反応機構の得点率が低かったとすれば、この分野が自分の苦手分野だと捉え、克服するための学習計画を立てるようにしましょう。

今日からできる具体的な薬学部化学の勉強法

薬学部化学の勉強を始めるには、自分の得意分野・苦手分野に応じて、効果的なアプローチを選ぶことが重要です。

知識が十分でないと感じる人は、教科書や参考書を読んだり、一問一答の問題集を使ったりして、知識を定着させましょう。計算問題になかなか対応できないという人は、公式を覚え、演習を重ねて、解けるようになるまで練習しましょう。

このように、自分に必要なものは何かを考えて勉強していくことが大切です。

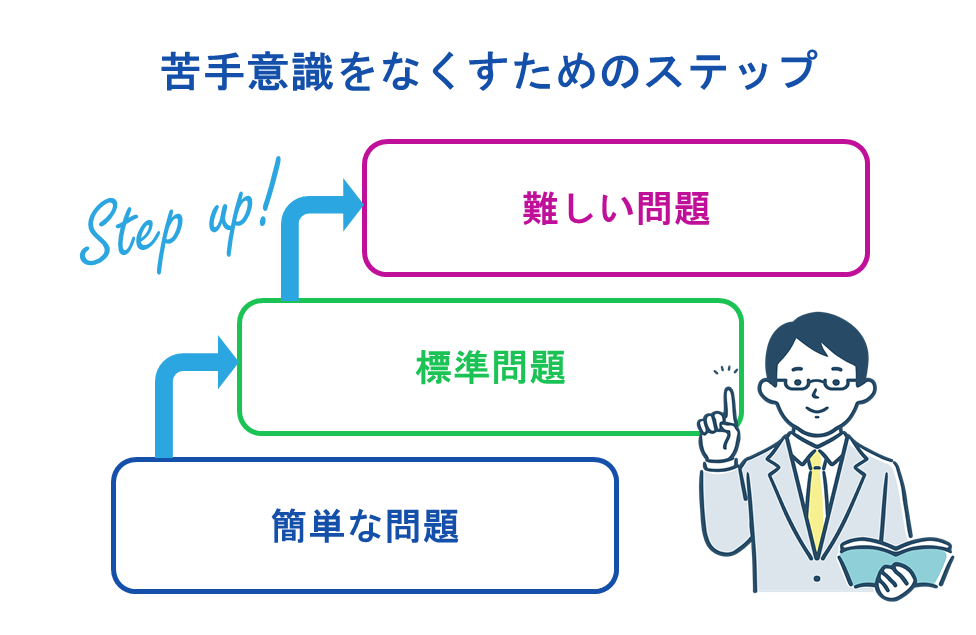

苦手意識をなくすためのステップ

薬学部の化学は、計算問題や反応機構などの思考力を問う問題も多く、苦手意識を持つ人も多いです。このような問題を克服するためには、簡単な問題から始め、段階的に少しずつ難しい問題にシフトしていくことが大切です。前より難しい問題ができるようになる度に、「できるようになった」ということを実感することができ、自信につながります。

じゅけラボで薬学部化学対策を成功させる方法

最適な化学の参考書・問題集の選び方

じゅけラボでは、生徒一人ひとりの学力と志望大学に最適な化学の参考書や問題集を選定し、効率的に学習を進めるサポートを行っています。個々の学力や志望大学薬学部・薬学科に合わせた最適な参考書・問題集の選定と、参考書ルート(学習ルート)の設定を行います。

学力に合わせた受験対策カリキュラム

各生徒の化学の学力と受験までの期間に応じたオーダーメイドのカリキュラムを作成するので、効率的に学習を進めることができます。学習の進捗に応じてカリキュラムを調整し、確実に成績を向上させるためのサポートが行われます。

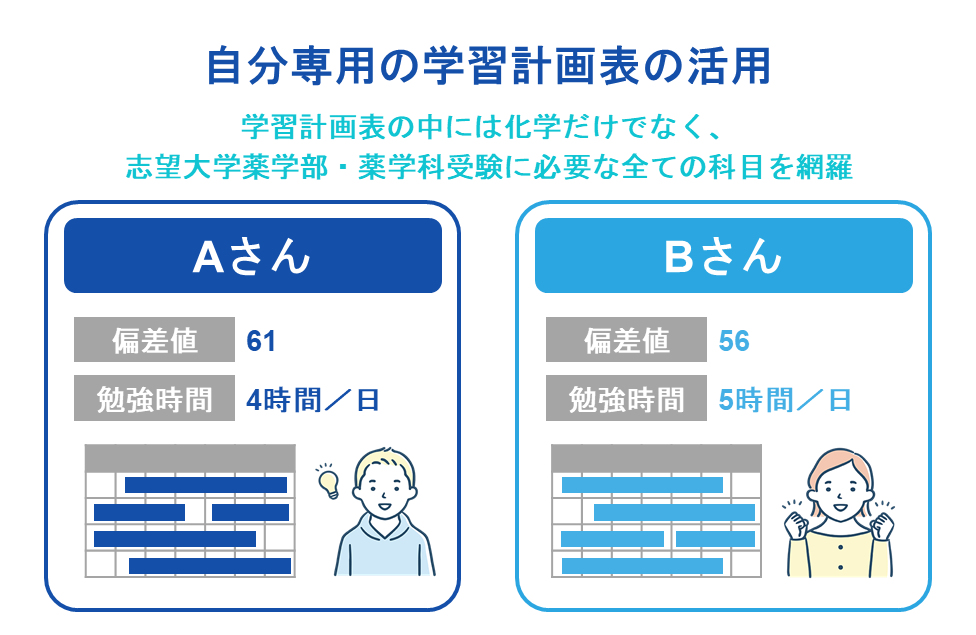

自分専用の学習計画表の活用

じゅけラボでは、毎月更新される生徒専用の学習計画表を提供し、計画的な学習をサポートしています。これにより、生徒は迷わず学習を進めることができ、学習の成果を最大限に引き出すことができます。学習計画表の中には化学だけでなく、志望大学薬学部・薬学科受験に必要な全ての科目が網羅されています。

正しい勉強法で学習効果を最大化

じゅけラボでは、化学を学習していく上での正しい勉強法を指導し、生徒が効率的に学習を進めるためのサポートを行っています。生徒が使用する参考書や問題集ごとに、その成果を最大限発揮できる勉強法のアドバイスを行い、学習効果を最大化することができます。

\薬学部合格に向けた勉強を最適化!/

薬学部受験対策講座|入試科目・範囲・傾向・難易度に合わせた大学別対策よくある質問

-

薬学部の化学対策はいつから始めるべきですか?

-

化学対策は、できるだけ早く始めることが理想的です。高校1年生から基礎を固めておくことで、より早く問題演習をはじめ、多くの問題に触れる時間を確保できます。しかし、もし遅れてしまっても、高校3年生からでも集中して対策を行うことで、十分に合格を目指すことが可能です。基礎をしっかり固めたうえで、過去問を解きながら、自分のペースで対策を進めることが大切です。

-

薬学部対策の塾や予備校の費用を抑える方法はありますか?

-

薬学部対策の塾や予備校の費用を抑える方法としては、オンライン予備校を利用するという方法があります。オンライン予備校では、対面の予備校に比べて費用が安い傾向にあります。

-

薬学部入試の化学で国公立大学と私立大学の傾向の違いはありますか?

-

国公立大学の薬学部では、基礎的な化学知識を駆使して応用問題に取り組む能力が求められます。そのため、難易度が高く、記述式や計算式の問題が出題されやすい傾向があります。一方、私立大学の薬学部では、基礎的な化学の知識や計算力を試す問題が中心で、選択式問題が多く出題されます。国公立大学と比べて私立大学では問題数が多い傾向にあり、スピードと効率が求められます。

国公立大学、私立大学それぞれの中でも、各大学で出題傾向は大きく異なります。試験に向けて、それぞれの大学の特徴を把握し、適切な対策を立てることが重要です。

-

薬学部入試において化学と他の科目とのバランスはどう取ればいいですか?

-

入試では、化学だけでなく、ほかの科目と並行して学習し、バランスよく、全体的な得点力を高めていくことが大切になります。そのため、化学の学習に時間をかけすぎると、他の科目に影響が出る可能性があります。効率的に学習を進めるためには、各科目に適切な時間を割り当て、バランス良く学習を進めることが大切です。学習計画を立てる際には、入試の配点や自分の苦手科目に合わせて、科目ごとの学習時間を調整しましょう。

-

薬学部の化学試験の頻出分野や頻出問題はありますか?

-

薬学部では、薬剤の合成や代謝、吸収と関連した化学の問題が出題されることがあります。具体的には、有機化学の反応機構を問う問題や、化学平衡の問題などの出題頻度が高い傾向にあります。これらの分野を重点的に学習しておくことで、薬学部入試に向けて効率的に勉強を進めることができます。

-

薬学部の化学の難易度はどのくらいですか?

-

薬学部の化学試験では、基礎から応用まで幅広く出題されます。基礎を深く理解し、その知識を応用できるように勉強しておくことが大切です。

また、薬学部の試験問題のレベルは、受験する大学によっても大きく異なります。自分のレベルに合わせて、努力圏の大学から安全圏の大学まで、幅広く受験するようにしましょう。

-

自宅学習だけで薬学部に合格することは可能ですか?

-

「集中できる空間」と、「わからない問題を質問できる環境」さえ確保できれば可能です。前者に関しては、オンライン自習室等を利用したり、家の中で勉強するための場所を決めたりすると良いでしょう。後者は、学校の先生や友達に質問したり、オンラインで質問できるサービスを利用したりすることがおすすめです。