目次

薬学部数学の傾向と求められる能力

薬学部数学の試験問題は、大学により難易度や問題の出題傾向が異なります。一般的には、標準的なレベルの問題が多いですが、基礎から応用までが幅広く問われます。基礎問題を正確に解く力と、応用問題への対応力が、薬学部数学試験において求められます。

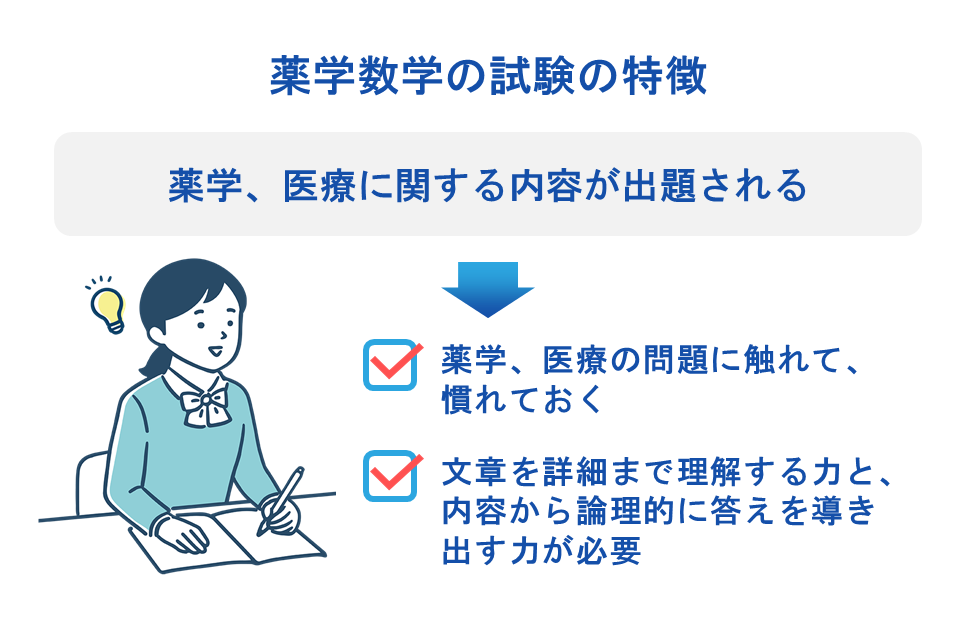

薬学部数学の試験の特徴

薬学部では、標準的なレベルの問題を出題する大学が多くなっているものの、偏差値が幅広いことから、数学の出題難易度や出題傾向も様々です。ある大学では、マーク式のみの出題で、標準レベルの問題が中心の出題となっている一方、他のある大学では、記述式のみの出題で、応用問題が中心の出題となっています。マーク式か記述式か、応用が多いのか基礎が多いのか、など、自分の受験校の数学試験の特徴を掴むようにしましょう。このように、志望大学薬学部の数学試験の特徴を把握することで、志望校に合わせた対策をすることができます。

薬学部受験における数学の重要性

薬学部は志望者が多く、競争が激しい学部です。特に、薬剤師国家試験合格率の高い大学では、競争率が高くなります。そのため、他の科目が得意でも、数学で足を引っ張ってしまうと合格点を取ることが難しくなってしまいます。

また、大学入学後も、薬の計算や患者のデータの理解等で数学が必要となります。入試のためにも、大学入学以降や将来のためにも、数学は重要な教科といえます。

薬学部数学の試験の難易度

薬学部の数学試験の難易度は、大学によって異なりますが、標準的なレベルであることが多いです。難関国公立大学や慶應義塾大学のような上位校では、競争率も難易度も高くなるため、応用問題への対応力が求められます。

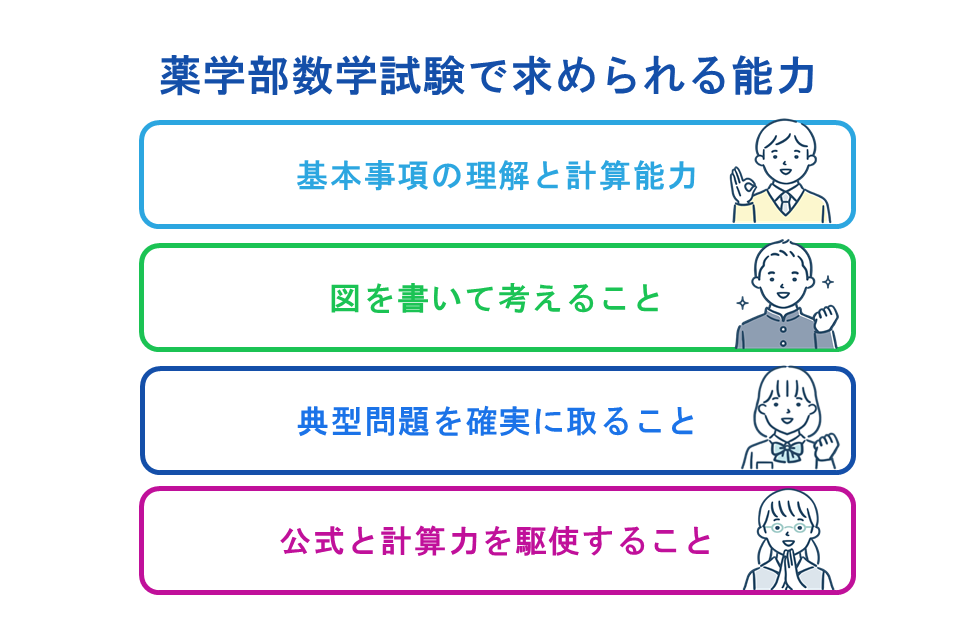

薬学部数学試験で求められる能力

薬学部入学後、実習や卒業後の臨床現場では、調剤や、薬剤の投与量の計算、薬物動態の計算などに、数学が必要になります。特に、薬の投与量や服薬の間隔は、間違えると患者の命にかかわる場合もあります。そのため、薬学部では、正確な計算力が求められます。

また、薬剤師になってから、臨床試験などで薬の効果を評価するためには統計学が必要になります。そのため、データの分析の分野の理解を確認する問題が出題されることもあります。

薬学部数学の基本戦略

薬学部数学の入試問題を攻略するには、以下の4点が大切になります。これらについて、詳しく説明していきます。

- 基本事項の理解と計算能力

- 図を書いて考えること

- 典型問題を確実に取ること

- 公式と計算力を駆使すること

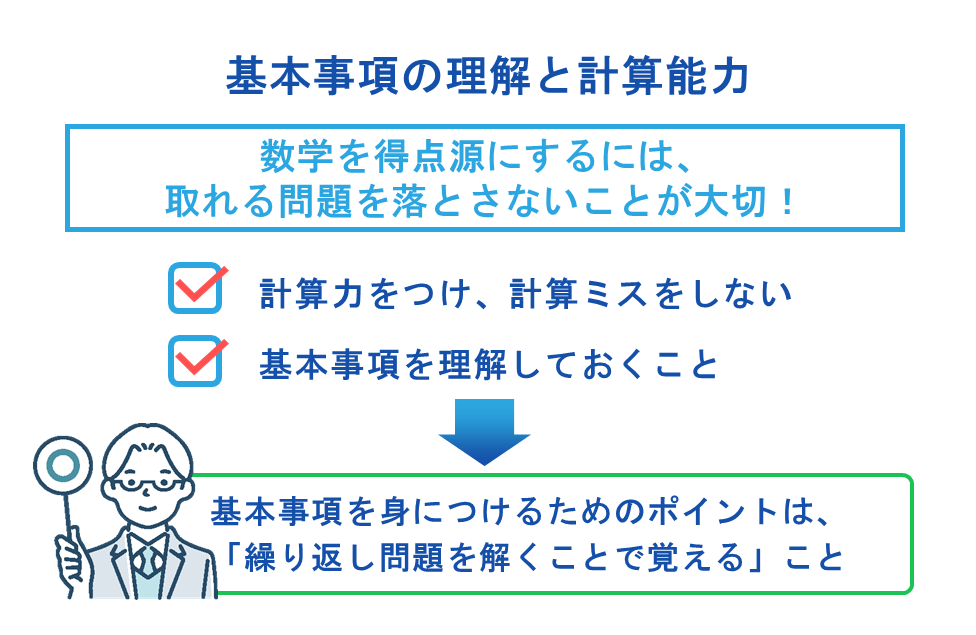

基本事項の理解と計算能力

薬学部入試で数学を得点源にするためにまず大切なのは、「取れる問題を落とさない」ことです。そのために必要になるのが、基本事項を理解しておくことと、計算力をつけ、計算ミスをしないようにすることです。

基本事項を身につけるためのポイントは、「繰り返し問題を解くことで覚える」ことです。演習を繰り返す際に、練習で使うことができる問題集として以下の問題集があげられます。

- 数学単問ターゲット

- 高校入試突破 計算トレーニング(桐書房)

後者は、中学生向けの問題集ではありますが、あえて簡単な問題を解くことにより、問題を解く速度と正答率を上げることができます。時間内にすべて正解できるようになるまで、繰り返し取り組みましょう。

図を書いて考えることの重要性

薬学部入試では、図形や関数の応用問題が出題されることがあります。図形や関数は、計算問題と比べてイメージしにくく、苦手とする人も多い分野ですが、図やグラフを書いてみることで、難しい問題にも対応しやすくなります。可視化することで、導く答えをイメージしやすくなるためです。図やグラフを書くときに大切なことは、以下の2つです。

- 正確に書くこと

- 図やグラフに文字や式など分かっている情報を書き込むこと

これらを意識しながら図を書き、その図から考えることで、図形や関数の問題を着実にこなすことができれば、薬学部合格に大きく近づくことができます。

薬学部数学で典型問題を落とさないことが合格につながる理由

典型問題は、どの問題集にも一問は載っているような、よく出題される問題なので、しっかり対策さえしていれば取れる問題です。このような問題は、正答率が高いため、点を落としてしまうと、ほかの受験生に差をつけられてしまいます。

薬学部合格のためには、まずは典型問題を確実に抑えられるようにすることが、合格への第一歩となるでしょう。

暗記力と応用力を効率よく駆使する方法

「数学に暗記は要らない」と言う人が多くいますが、数学にもある程度の暗記は必要です。特に典型問題は、解法を覚えてさえいれば、解くことができます。

しかし、すべての問題の解法を覚えることは、どんなに暗記が得意な人であっても困難です。そこでポイントとなるのが、「解答の設計図を覚えること」です。

例えば、三次関数の最大・最小を求める問題を解くとすれば、設計図は以下のようになります。

- f(x)を微分して、因数分解する

- 増減表を書く

- 定義域でのグラフを書き、最大、最小を読み取る

この設計図を覚えることで、解法全てを丸暗記するよりも楽に、解き方を習得することができます。

設計図を覚えるためには、まず、その設計図を言語化することが必要です。自分が解いている問題の設計図を、言語化してみましょう。その上で、言語化した設計図を覚えるようにします。

同じような問題が出てきた時は、その設計図をもとに解答を組み立てましょう。応用問題が出題されたときにも、自分が覚えた設計図の中でどの設計図を使えるか、考えてみてください。問題によっては、二つ以上の設計図を使うこともあります。

どの設計図をどの順番で使うのか、判断する応用力は必要になりますが、設計図を使うことで、応用問題もはるかに解きやすくなります。

薬学部数学の頻出分野別対策

薬学部の数学では、各分野の問題が、基礎から応用まで幅広く出題される一方、融合問題はあまり多くありません。そのため、分野ごとにパターンやコツを押さえることが重要になります。ここでは、薬学部の数学でよく出題される、確率、数列、微分積分に関してポイントを解説していきます。

確率問題のパターンと考え方

確率問題を解く際に大切なのは、以下の2点です。

- .問題の流れをつかみ、場合わけしながら部分ごとに考えること

- .P、C、Hの3つの公式を理解して使い分けること

まず、1についてですが、確率の問題では問題文が長いものが出題されることが多くあります。この時に、問題文を一気に読んで把握しようとすると、頭が混乱してしまいます。そこで、問題文を読む時に、物事が起こった順に下線を引き番号を振りましょう。

例えば、

「あたり2本、ハズレ3本入っているくじを太郎さん→花子さんの順番で引く時に、花子さんがあたりを引く確率」を求める問題があったとします。

この問題では、1番目に起こる事柄は「太郎さんのくじ引き」、2番目に起こる事柄は「花子さんのくじ引き」なので、問題文中の「太郎さん」に①、「花子さん」に②を振ります。

この上で、①で場合わけし、①→②の順に考えて計算します。

この例題は単純なので、こんなことをしなくても良いように思われるかもしれませんが、問題が複雑になればなるほど、問題の流れをつかむことが難しくなり、番号を振ってそれを理解することが大切になります。

次に、2についてですが、

Pは、○個の中から△個を選んで並び替える時の並び方の数

Cは、○個の中から△個を重複なく選ぶ組み合わせの数

Hは、○個の中から△個を重複を許して選ぶ選び方の数

です。

この違いをしっかり把握し、問題演習を重ねることで、使い分けられるようになることが重要になります。

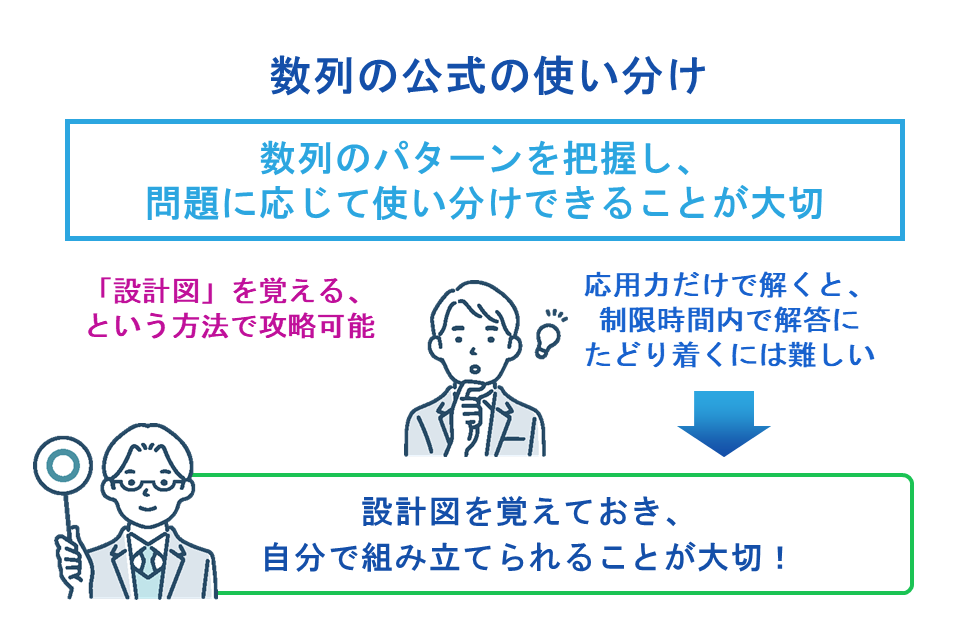

数列の公式の使い分け

薬学部入試の数学試験では、薬の投与量や濃度に関連した数列の問題が出題されることがあります。このような応用問題に対応するためには、数列の問題のパターンを把握し、適切な解法を問題に応じて使い分けられるようにしておくことが大切です。

群数列や、三項間漸化式、確率漸化式など、数列は複雑な問題の多い分野です。苦手とする人も多い分野ですが、先ほど説明した「設計図」を覚えるという方法を使うと、攻略することができます。

群数列や、三項間漸化式、確率漸化式を、応用力だけで解こうとする人がいますが、よほど数学の応用力がない限り、入試の制限時間内で解法を思いつき解答にたどり着くことは難しいでしょう。また、これらは入試の出題頻度が高い典型問題です。そのため、設計図を覚えておき、自分で解答を組み立てられるようにしておくことが大切です。

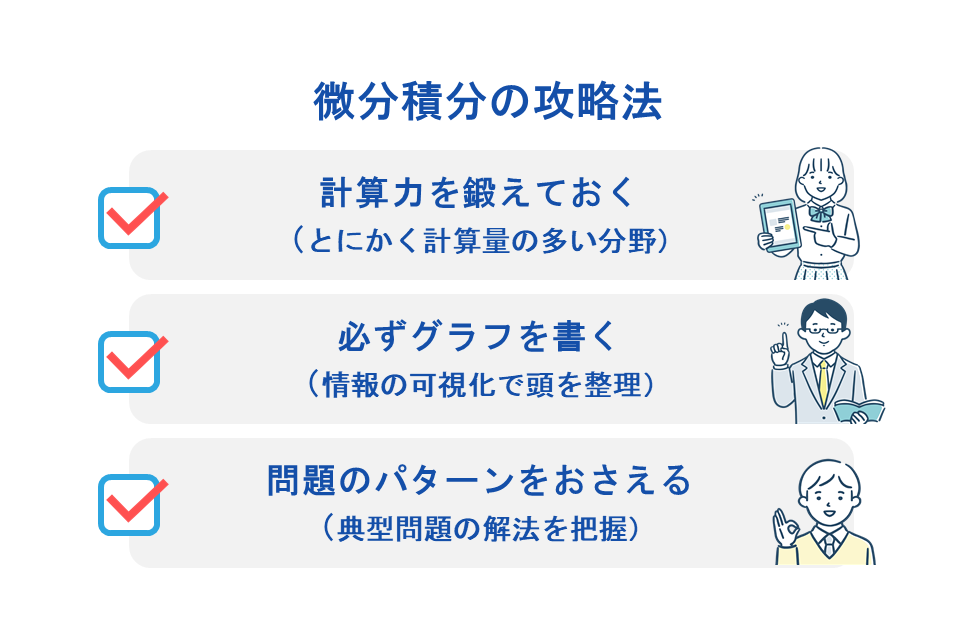

微分積分の攻略法

微分積分は、とにかく計算量の多い分野です。答えにたどり着くためには、計算力を鍛えておく必要があります。また、問題を解く際には必ずグラフを書くようにしましょう。グラフを書くことで情報が可視化され、頭を整理しやすくなります。これにより、難しい問題にも対応しやすくなり、微分積分の応用問題を攻略することができます。

問題のパターンをおさえることも大切です。設計図を覚えるやり方で、典型問題の解法を把握しておくようにしましょう。

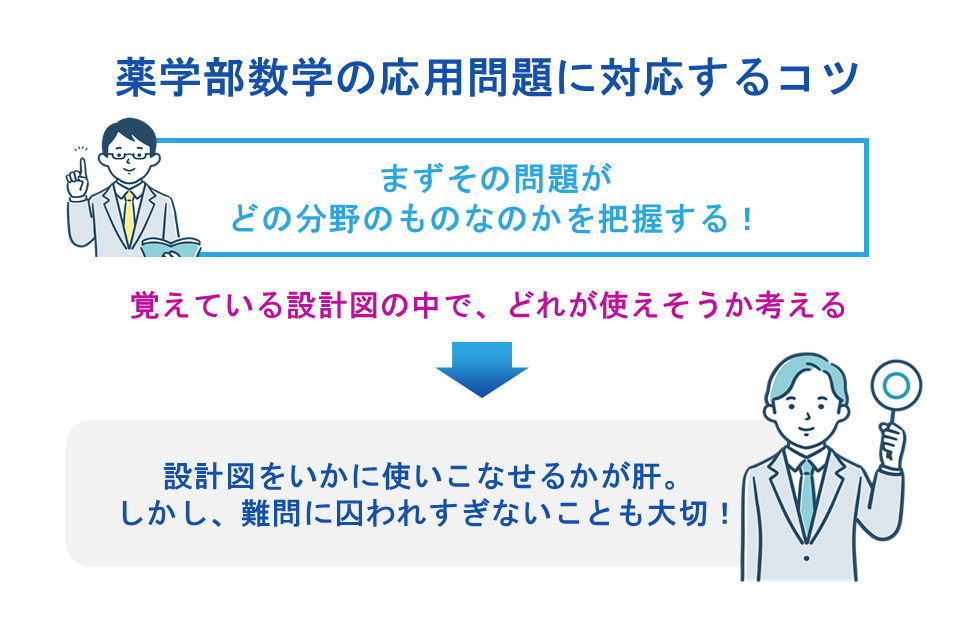

薬学部数学の応用問題に対応するコツ

応用問題や、見たことがない問題が出題された時は、まずその問題がどの分野のものなのかを把握しましょう。その上で、その分野の自分が覚えている設計図の中で、どれが使えそうかを考えてみてください。一つに絞れなければ、思いついたものを試してみましょう。

複雑な問題では、一題で複数の設計図を使うこともありますし、複数の分野にまたがっていることもあります。設計図をいかに上手く使いこなせるかが、難問・奇問を解く肝となります。

しかし、難問・奇問にこだわりすぎないことも大切です。難しい問題にこだわって時間をかけてしまうと、他の問題を解く時間が足りなくなってしまいます。そのため、対策の際も、本番の試験でも、難しい問題に囚われすぎず、典型問題を確実に取ることに重きをおいた方が良いでしょう。

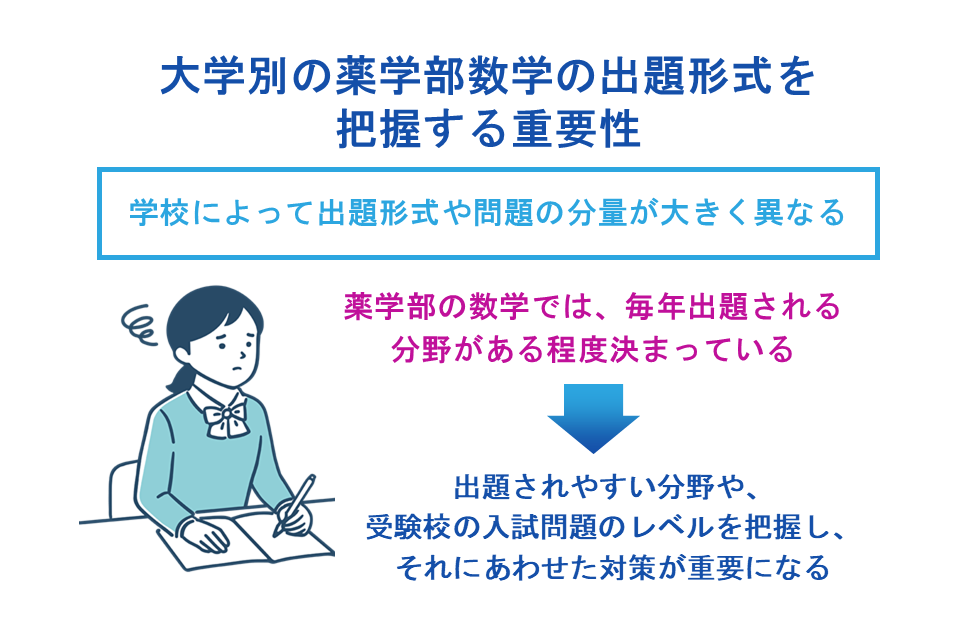

大学ごとの薬学部数学試験の特徴分析と対策法

薬学部入試は、学校によって入試問題に特徴があり、問題の分量や難易度、出題されやすい分野が決まっている大学が多いです。そのため、受験校に合わせた対策をしたり、事前に時間配分を決めておいたりする必要があります。

大学別の薬学部数学の出題形式を把握する重要性

大学入試の問題は、学校によって出題形式や問題の分量が大きく異なります。

大学によっては、薬学部の数学では「大問1は○○の分野から出す」というように毎年出題される分野がある程度決まっている学校もあります。そのため、受験校の薬学部数学で出題されやすい分野や、受験校の入試問題のレベルを把握し、それに合わせた対策をしていくことが重要になります。

志望校に合わせた数学の学習戦略の立て方

高三の夏休みに、受験校の一年前の問題を一通り解いてみましょう。わからなかった問題はしっかりと見直し、なぜ解けなかったのか(公式を忘れていたのか、計算ミスなのか、応用力が足りなかったのかなど)を分析しましょう。その上で、合格点に届くために自分に何が足りないのかを洗い出し、入試までの数学の学習戦略を立てていくと効果的です。

国公立大学と私立大学の薬学部数学の出題傾向の違い

国公立大学薬学部では、数Ⅲが必須となっている大学が多いです。一方で、私立大学では、数IAⅡBC(ベクトル)のみのことが多いです。数学が得意な人にとっては、数Ⅲがある大学を受験した方が自分の得意分野を活かすことができて良いですが、苦手な人にとっては、数学で差のつきにくい、数Ⅲのない大学を受験した方が良いでしょう。

問題の傾向に関しては、国公立大学の方が難易度が高く、記述式の問題が多いという傾向にあります。私立大学では、国公立大学と比べると難易度は下がり、記述量も少なくなることが多いですが、その分正確性が求められます。

また、国公立の薬学部では、共通テストの配点が高い学校が多いため、共通テストの対策も重要になります。共通テストは毎年同じ形式、分野で出題されるので、過去問や予想問題でその形式に慣れておくことが大切です。

自宅学習でもできる薬学部数学強化の方法

自宅学習で数学を強化するためには、

- 参考書選び

- 計画を立てること

- 計画通りに進めること

- 疑問が生じたら解決すること

が必要です。

塾なしでの薬学部数学対策のポイント

塾なしでの薬学部入試対策で大切になるのは、「わからないことがあったらすぐに調べる習慣」と、「自分で計画を立て、その通りに進めること」です。受験勉強では、わからない問題に出会った時こそが、力をつけるチャンスです。わからないことをそのままにせず、参考書などを駆使してわかるまで根気強く取り組むことが大切です。

わからない問題を自分では解消できない、という場合は、オンラインで質問できるサービスを利用したり、学校の先生に質問したりするようにしましょう。また、計画は、できるだけ詳細に立てることで、実践しやすくなります。

具体的な立て方は、次の部分で紹介していきます。

効果的な自習スケジュールの立て方と実践例

薬学部入試に向けた自習スケジュールを自分で立てる際、1番難しいのは「計画通りに進めること」です。

自分を甘やかさずに計画を守るコツは、計画を立てる際に、何をやるかだけでなく一日に進める分量も決めておくことです。 一日の分量は、自分がその参考書を終わらせたい日数で問題数を割って決めるようにしましょう。それにより、「○○日までに終わらせる」というゴールが見えやすくなり、目的意識をもって取り組むことができます。

テキストと過去問の活用

過去問演習が大切なのはもちろんですが、過去問は数が限られている上、過去問と全く同じ問題が出るとも限りません。

そこで有効なのが、「過去問と同じくらいのレベルの問題集で演習すること」です。問題集を駆使して入試レベルの問題を数多くこなすことで、過去問で足りない部分を補填することができます。

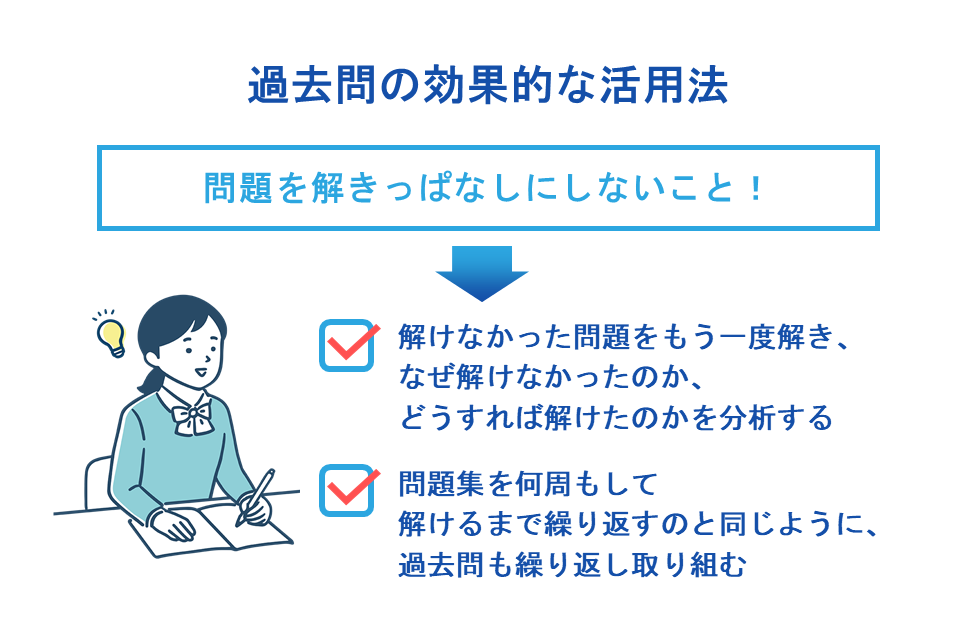

過去問の効果的な活用法

過去問演習のポイントは、「解いたらしっかり見直すこと」「できるようになるまでやること」の2点です。

過去問に限った話ではありませんが、問題を解きっぱなしにしないことは、薬学部入試に向けた勉強をする上で大切なことです。特に過去問の解き直しは、各教科一冊ずつノートを作ってそこにやると良いでしょう。やり方としては、まずノートに左:右=7:3くらいで線を引きます。左側には、自分が解けなかった問題をもう一度解き、右側には、なぜ解けなかったのか、どうすれば解けたのかを分析してみましょう。こうすることにより、自分に今何が足りないのかを自己分析することができます。

また、過去問は、繰り返し解くことも大切です。大学によっては、数年前に出題した問題の類似問題が出題されることもありますし、ある大学の薬学部の数学の過去問にあった問題の類似問題が別の大学で出題されることもあります。問題集を何周もして解けるまで繰り返すのと同じように、過去問も繰り返し取り組みましょう。

薬学部志望の高校生に向けた数学の年間学習計画

薬学部の数学試験に向けた対策では、十分な勉強時間を確保し、入試まで計画的に勉強していくことが大切です。このセクションでは、学年に応じた薬学部対策や、薬学部合格のための勉強時間について触れていきます。

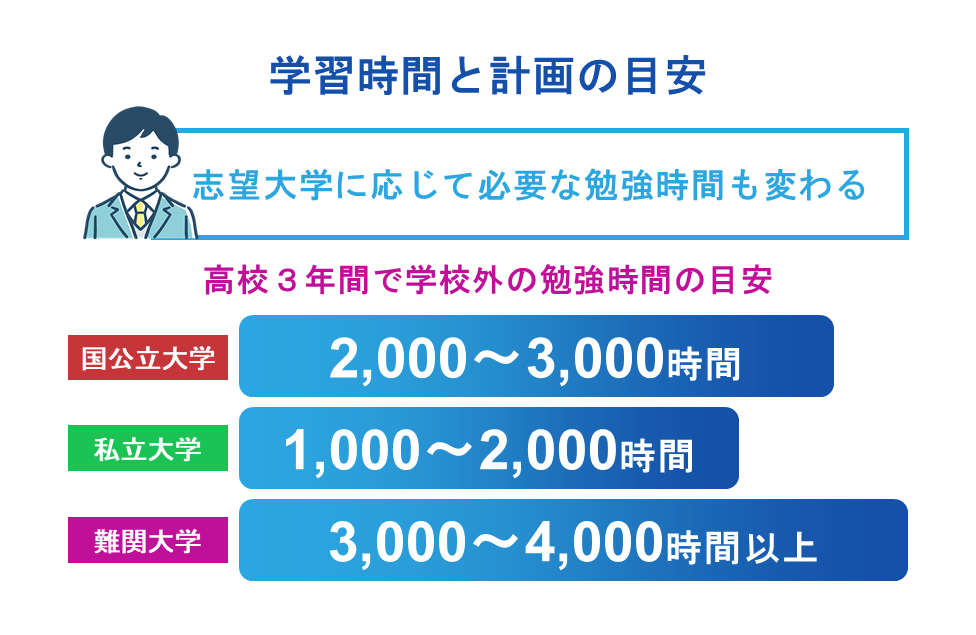

学習時間と計画の目安

薬学部の合格には、計画的な勉強が不可欠です。薬学部は大学によって難易度が大きく変わるので、志望大学に応じて必要な勉強時間も大きく変わります。

東大・京大・阪大、慶應義塾大学などの最難関の薬学部を目指す場合、高校3年間で学校外で3000〜4000時間、それ以外の国公立大学薬学部や東京理科大、星薬科大、明治薬科大、立命、近大等の難関私立大学薬学部を目指す場合は2000〜3000時間の勉強時間が目安です。

それ以外の私立大学薬学部を目指す場合は3科目受験で1500〜2000時間、2科目受験で1000〜1500時間が目安になります。

薬学部数学の受験勉強をいつから始めるかで、日々の勉強時間に大きく影響します。薬学部受験に向けた勉強時間に関しては以下の記事を参考にしてください。

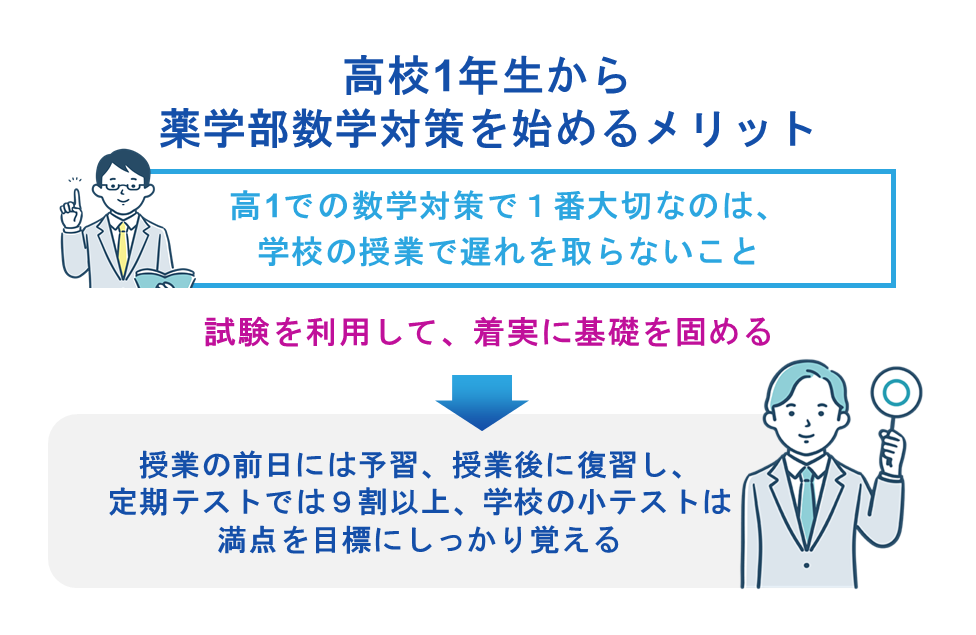

高校1年生から薬学部数学対策を始めるメリット

高一での数学対策で1番大切なのは、学校の授業で遅れを取らないことです。授業の前日には予習、授業があった日には復習をし、定期テストでは9割以上を目指すようにしましょう。定期テストで高得点を取れるように勉強していれば、自然に典型問題の解法を身につけることができます。また、学校での小テストでも、満点を目標にしっかり覚えるようにしてみてください。試験は、勉強をするための絶好のきっかけなので、その機会を利用して、着実に基本を固めていきましょう。

高校3年生からでも間に合う薬学部数学対策

まずは、教科書もしくは参考書の公式の説明の部分を一通り読んでみましょう。学校で配布されたものでも、自分で選んだものでもなんでもOKです。全てを熟読するというよりは、自分が忘れているものやあやふやな公式を探すというイメージです。自分が忘れているものやあやふやな公式が出てきたら、その公式をノートにメモしておきましょう。また、その公式を使って解く問題を何問か解いてみて、公式の使い方も復習しておきましょう。

公式の復習が終わったら、問題演習に入ります。参考書の問題を、定着するまで何度も繰り返し解きましょう。そうすることで、典型問題を定着させ、「取れる問題を落とさない」ようにすることができます。

数学の力が身についてきたら、それに応じて解く問題のレベルを上げていくことも重要です。少しずつ難易度の高い問題に挑戦し、最終的に、薬学部入試の数学試験のレベルの問題を解けるように、演習を重ねていきましょう。

じゅけラボで薬学部の数学対策を成功させる方法

最適な数学の参考書・問題集の選び方

じゅけラボでは、生徒一人ひとりの学力と志望大学に最適な数学の参考書や問題集を選定し、効率的に学習を進めるサポートを行っています。個々の学力や志望大学薬学部・薬学科に合わせた最適な参考書と問題集の選定と、参考書ルート(学習ルート)の設定を行います。

学力に合わせた受験対策カリキュラム

各生徒の数学の学力と受験までの期間に応じたオーダーメイドのカリキュラムを作成するので、効率的に学習を進めることができます。学習の進捗に応じてカリキュラムを調整し、確実に成績を向上させるためのサポートが行われます。

自分専用の学習計画表の活用

じゅけラボでは、毎月更新される生徒専用の学習計画表を提供し、計画的な学習をサポートしています。これにより、生徒は迷わず学習を進めることができ、学習の成果を最大限に引き出すことができます。学習計画表の中には数学だけでなく、志望大学薬学部・薬学科受験に必要な全ての科目が網羅されています。

正しい勉強法で学習効果を最大化

じゅけラボでは、数学を学習していく上での正しい勉強法を指導し、生徒が効率的に学習を進めるためのサポートを行っています。生徒が使用する参考書や問題集ごとに、その成果を最大限発揮できる勉強法のアドバイスを行い、学習効果を最大化することができます。

\薬学部合格に向けた勉強を最適化!/

薬学部受験対策講座|入試科目・範囲・傾向・難易度に合わせた大学別対策よくある質問

-

薬学部の数学試験の難易度はどれくらいですか?

-

薬学部の数学試験の難易度は、標準的なレベルであることが多いです。しかし、薬学部は偏差値も幅広く、大学によって数学の試験問題の難易度も異なります。自分のレベルに合わせて、安全圏から努力圏の大学まで、バランスよく受験すると良いでしょう。

-

国公立大学と私立大学、どちらの薬学部を選ぶべきですか?

-

国公立大学と私立大学の入試における一番大きな違いは、共通テストが合否に関係するか否かです。そのため、国語や社会といった文系教科も得意な方や、共通テストの出題傾向が合っているという方は、国公立大学を選ぶことがおすすめです。一方、共通テストが苦手な方や、国語や社会が苦手な方は、私立大学を選ぶ方が良いでしょう。また、学費も、国公立大学と私立大学で大きく異なります。ご両親とも相談して、国公立大学、私立大学を選択するようにしましょう。

-

自宅学習だけで薬学部の数学を攻略することは可能ですか?

-

「集中できる空間」を確保し、わからない問題の解法について解決することができれば自宅学習で薬学部の数学を攻略することは可能です。前者に関しては、オンライン自習室等を利用したり、家の中で勉強するための場所を決めたりすると良いでしょう。問題を解いていて自分で疑問を解消できなかったものに関しては、自宅学習であっても、学校の先生に質問したり、オンラインで質問できるサービスを利用したりして解決する方法があります。

じゅけラボ予備校では、オーダーメイドカリキュラムの作成や、LINEやメールで勉強方法に関して相談できるシステム、専門スタッフによる学習スケジュールの管理によって、自宅学習をサポートしています。

また、いつでもスポット指導(オプション)では、わからない問題をオンライン指導で24時間365日いつでも「すぐに」解決することができます。

-

薬学部対策の塾や予備校の費用を抑える方法はありますか?

-

薬学部対策の塾や予備校の費用を抑える方法としては、オンライン予備校を利用するという方法があります。オンライン予備校では、対面の予備校に比べて費用が安い傾向にあります。

-

薬学部の数学の対策はいつから始めたらよいですか?

-

数学は、基盤にある計算力や基礎力が重要になる教科です。そのため、薬学部の数学試験に向けた勉強は、できるだけ早く始めることが理想的です。高校1年生から基礎を固めておくことで、多くの問題に触れることができ、問題への対応能力も向上させることができます。しかし、もし遅れてしまっても、高校3年生からでも集中して対策を行うことで、十分に合格を目指すことが可能です。基礎をしっかり固めたうえで、過去問を解きながら、自分のペースで対策を進めることが大切です。