あなた専用の総合型選抜・公募推薦対策!

目次

総合型選抜(旧AO入試)の合格率は高い

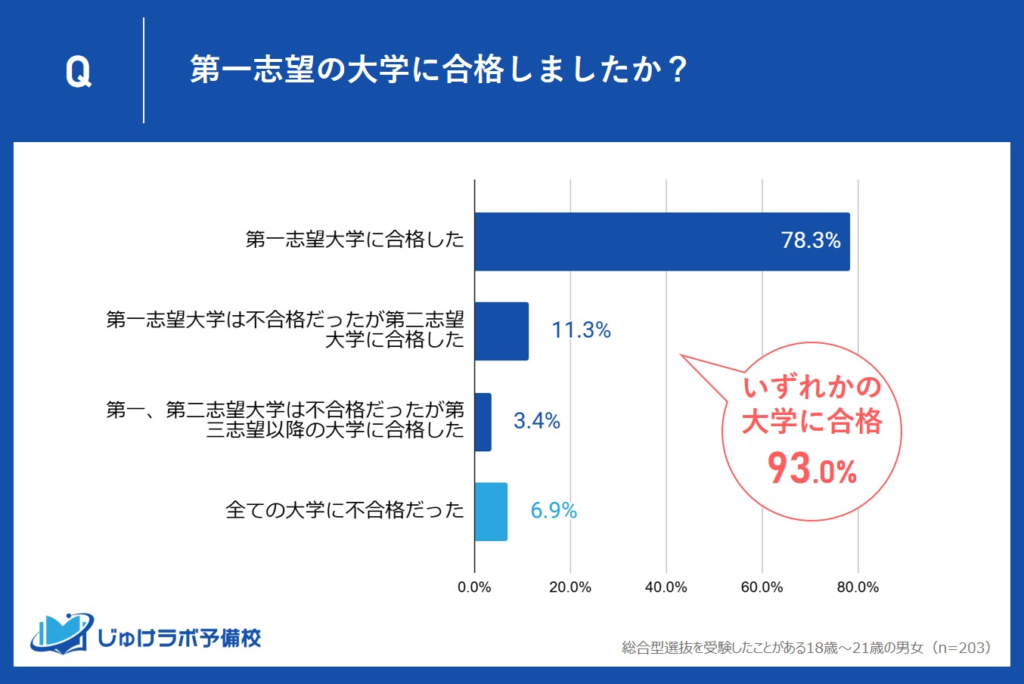

大学受験において、注目の集まっている総合型選抜ですが、合格率は非常に高くなっています。

じゅけラボ予備校でおこなった、18~21歳の総合型選抜(AO入試)で受験した男女203人を対象にした調査によると、総合型選抜で第一志望の大学に合格した方は78.3%もいることがわかりました。

総合型選抜入試の78.3%が第一志望大学へ合格! 驚異的な合格率

第二志望以下の大学に合格した方も含めると、93.0%の方が総合型選抜で志望校に合格していることがわかりました。

総合型選抜は、大学入試において非常に有効な手段と言えるでしょう。

総合型選抜の合格率を上げるためにできること

総合型選抜で合格率を上げるためには、徹底的な自己分析、志望大学の研究、そして入念な対策が不可欠です。

これらは三位一体であり、どれか一つが欠けても合格は難しくなります。

まず、自己分析を徹底的に行いましょう。

以下を深く掘り下げ、言語化することが大切です。

- 自分の強み

- 興味関心

- 過去の経験

- 将来の目標 など

総合型選抜では、学力だけでなく、あなたの個性や意欲、将来性などが総合的に評価されます。「なぜこの大学で学びたいのか」「将来何をしたいのか」を明確にすることが重要です。

次に、志望大学の研究を徹底的に行います。志望大学のアドミッション・ポリシーや研究などを詳しく調べ、自分の強みや興味とどのように合致するかを明確にしましょう。

大学のウェブサイトやパンフレットだけでなく、オープンキャンパスに参加したり、在学生や卒業生に話を聞いたりするのも有効です。

そして、入念な対策を行います。

以下の各選考段階に応じて、徹底的に対策を行いましょう。

- 志望理由書

- 自己PR書

- 小論文

- 面接 など

模擬面接を受けたり、添削指導を受けたりすることも効果的です。特に面接では、自分の言葉で熱意を伝えることが重要です。

これらの対策を総合的におこなえれば、合格に大きく近づきます。

具体的に何から手をつければいいか分からない場合は、まずは、過去の経験を振り返り、楽しかったこと、頑張ったこと、悔しかったことなどを書き出してみることから始めてみましょう。

総合型選抜(旧AO入試)の合格率・倍率|大学・学部別の最新データ一覧

国公立大学、私立大学のそれぞれの傾向と、合格率・倍率を左右する要因について解説します。

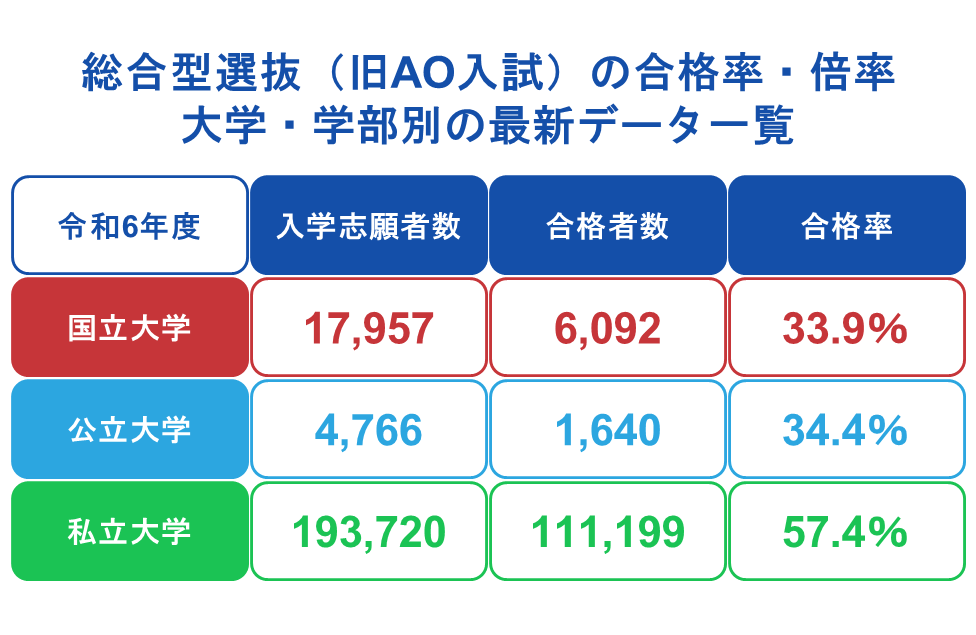

以下が、令和6年度の合格率のまとめたものです。

| 令和6年度 | 入学志願者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 国立大学 | 17,957 | 6,092 | 33.9% |

| 公立大学 | 4,766 | 1,640 | 34.4% |

| 私立大学 | 193,720 | 111,199 | 57.4% |

それぞれ解説していきます。

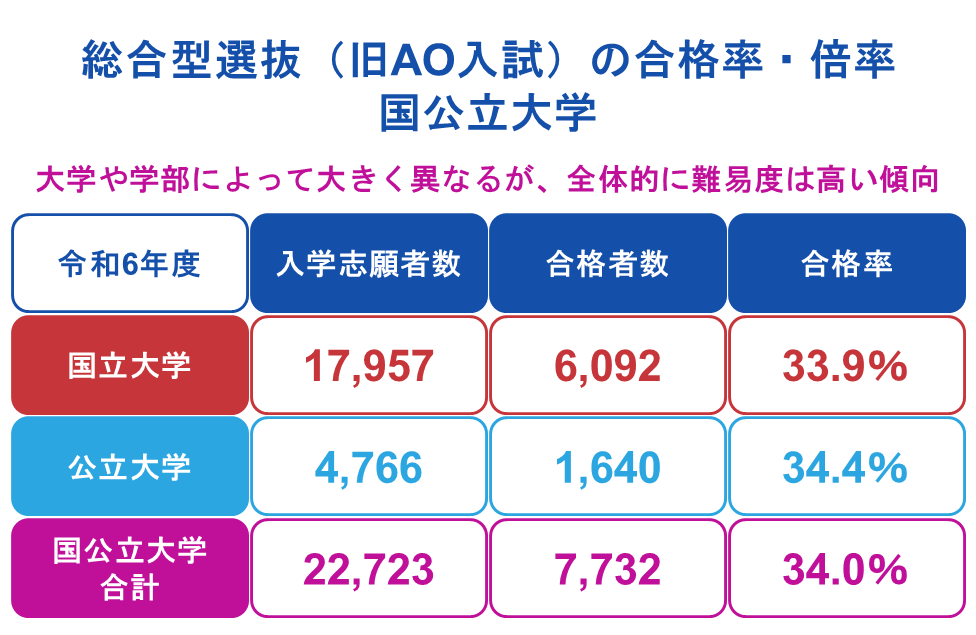

国公立大学

国公立大学の総合型選抜の合格率は、大学や学部によって大きく異なりますが、全体的に見ると難易度は高い傾向にあります。

| 令和6年度 | 入学志願者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 国立大学 | 17,957 | 6,092 | 33.9% |

| 公立大学 | 4,766 | 1,640 | 34.4% |

| 国公立大学合計 | 22,723 | 7,732 | 34.0% |

私立大学の合格率が約60%あるのに対し、国公立大学の合格率は、30%弱に落ち着いています。

国公立大学の数が私立大学に比べて少ないのもありますが、難関大学ほど、学力だけでなく、卓越した個性や能力を持つ学生を求めているため、競争率が高くなることも要因の一つでしょう。

国公立大学の総合型選抜を目指す場合は、高い学力を維持するとともに、志望大学・学部が求める個性や能力を磨くことが重要です。まずは、志望大学の募集要項をよく読み、出願資格や選抜方法を確認し、早い段階から対策を始めましょう。

じゅけラボ予備校では、志望大学別にオーダーメイドのカリキュラムを組んだ総合型選抜対策をおこなっております。気になる方は以下のページから、詳細をご確認ください。

また、以下のページでは、国公立大学の総合型選抜対策について解説していますので、ぜひ参考にしてください。

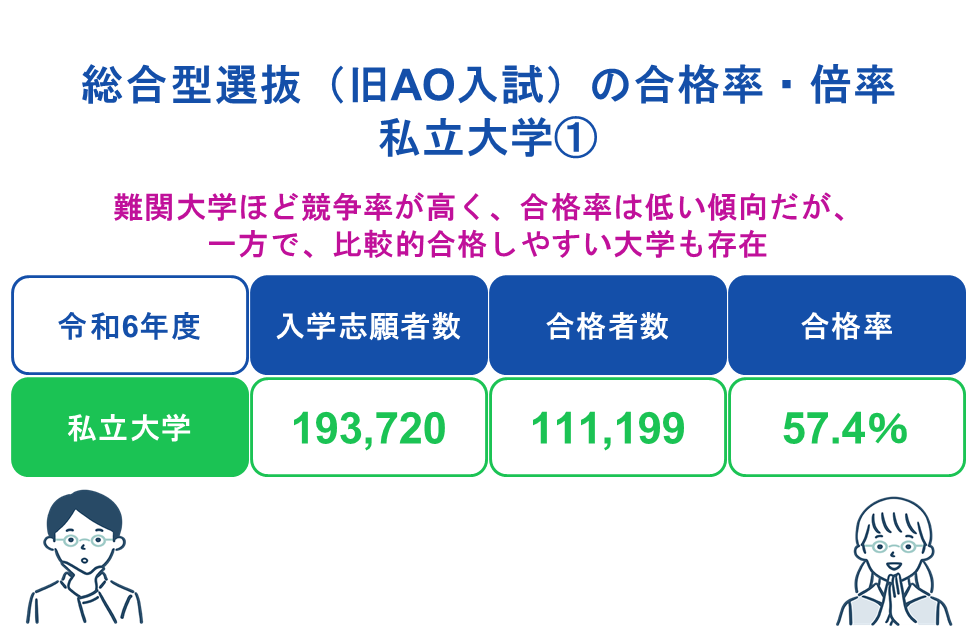

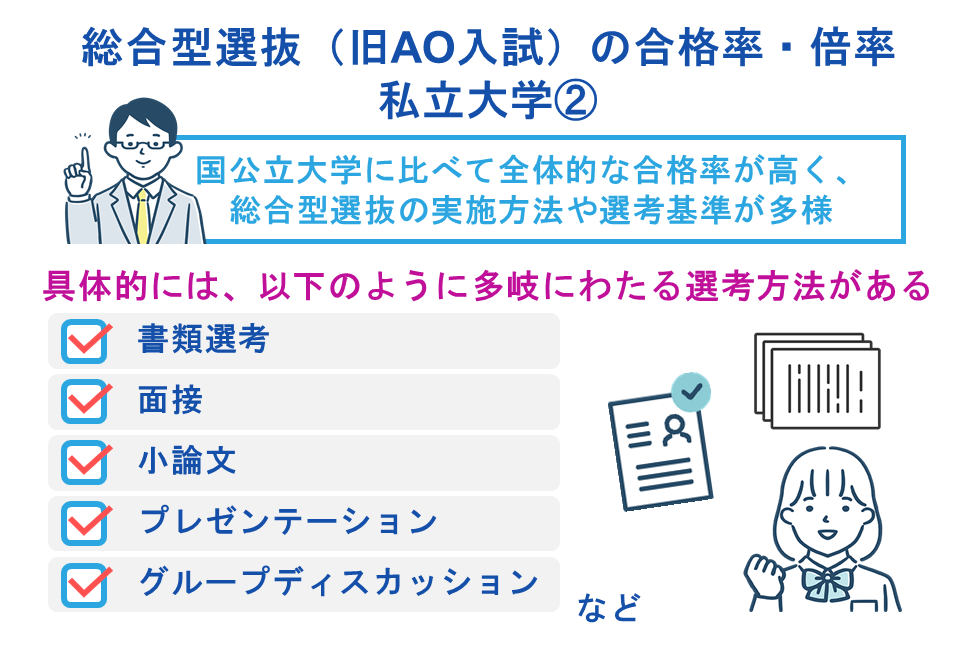

私立大学

私立大学の総合型選抜の合格率は、大学や学部によって大きく異なります。

難関大学ほど競争率が高く、合格率は低い傾向にありますが、一方で、比較的合格しやすい大学も存在します。

| 令和6年度 | 入学志願者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 私立大学 | 193,720 | 111,199 | 57.4% |

私立大学は、国公立大学に比べて全体的な合格率が高く、総合型選抜の実施方法や選考基準が多様です。各大学が独自の教育方針や理念に基づいて、さまざまな選抜方法を採用しています。

具体的には、以下のように多岐にわたる選考方法があります。

- 書類選考

- 面接

- 小論文

- プレゼンテーション

- グループディスカッション など

そのため、合格率も大学や学部によって大きく異なるのです。

私立大学の総合型選抜を目指す場合は、志望大学・学部の選抜方法やアドミッション・ポリシー(大学が求める学生像)をよく調べ、自分に合った対策をすることが重要です。

多くの大学の情報を比較検討し、自分に最も適した大学を選びましょう。具体的には、各大学のウェブサイトで募集要項を確認することから始めるのがおすすめです。

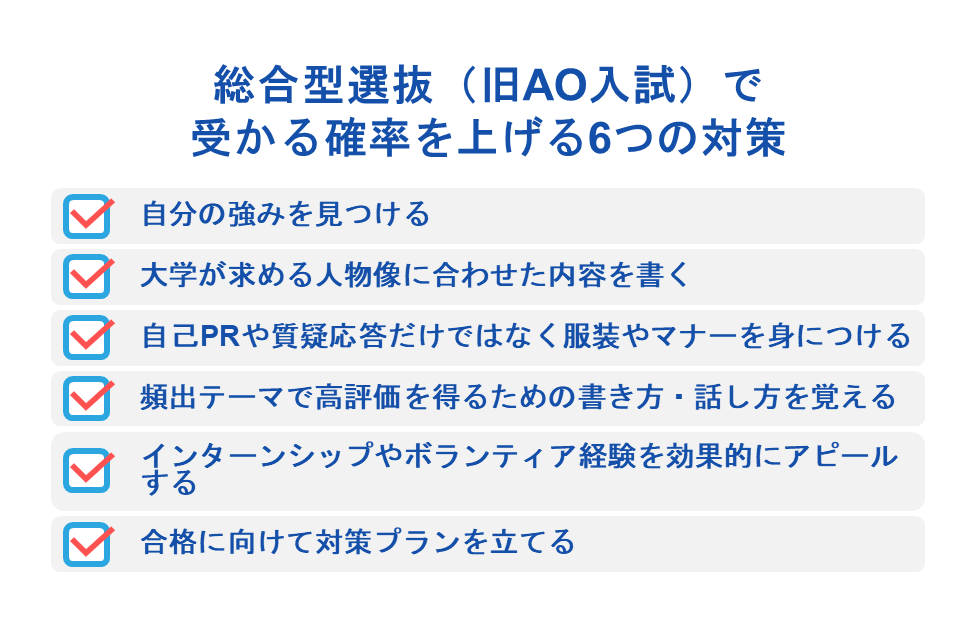

総合型選抜(旧AO入試)で受かる確率を上げる6つの対策

総合型選抜で合格率をあげるには、以下の対策が大切です。

- 自分の強みを見つける

- 大学が求める人物像に合わせた内容を書く

- 自己PRや質疑応答だけではなく服装やマナーを身につける

- 頻出テーマで高評価を得るための書き方・話し方を覚える

- インターンシップやボランティア経験を効果的にアピールする

- 合格に向けて対策プランを立てる

それぞれの対策について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

①【自己分析】自分の強みを見つける

総合型選抜で合格を勝ち取るためには、まず徹底的な自己分析を行い、自分の強みを見つけることが不可欠です。

総合型選抜は、学力だけでなく、あなたの個性、意欲、将来性などを総合的に評価する入試だからです。

「自分は何が得意なのか」「何に興味があるのか」「将来何をしたいのか」を明確に理解している必要があります。自己分析を通じて、これらの問いに対する答えを見つけ、言語化することが、合格への第一歩となります。

自己分析の方法は一つではありません。例えば、過去の経験を振り返り、成功体験や失敗体験、そこから得られた学びなどを書き出す方法があります。

また、自分の長所や短所、得意なことや苦手なこと、価値観などをリストアップする方法も有効です。さらに、信頼できる人に自分の印象や強みについて聞いてみる(他己分析)ことも、新たな発見に繋がるでしょう。

これらの自己分析を総合的に行うことが大切です。

自己分析で見つけた強みは、具体的なエピソードと結びつけることで、より説得力が増します。

例えば、「リーダーシップがある」という強みであれば、「高校時代の文化祭で実行委員長を務め、メンバーをまとめ、企画を成功に導いた」といった具体的な経験を添えることで、面接官にあなたの強みがより具体的に伝わります。

自己分析は、一度やって終わりではありません。定期的に見直し、深めていくことで、自分自身をより深く理解できます。

まずは、過去の経験を振り返ることから始めてみましょう。ノートや付箋に、思いつくままに書き出してみるのがおすすめです。そして、見つけた強みを、具体的なエピソードと結びつけてみましょう。

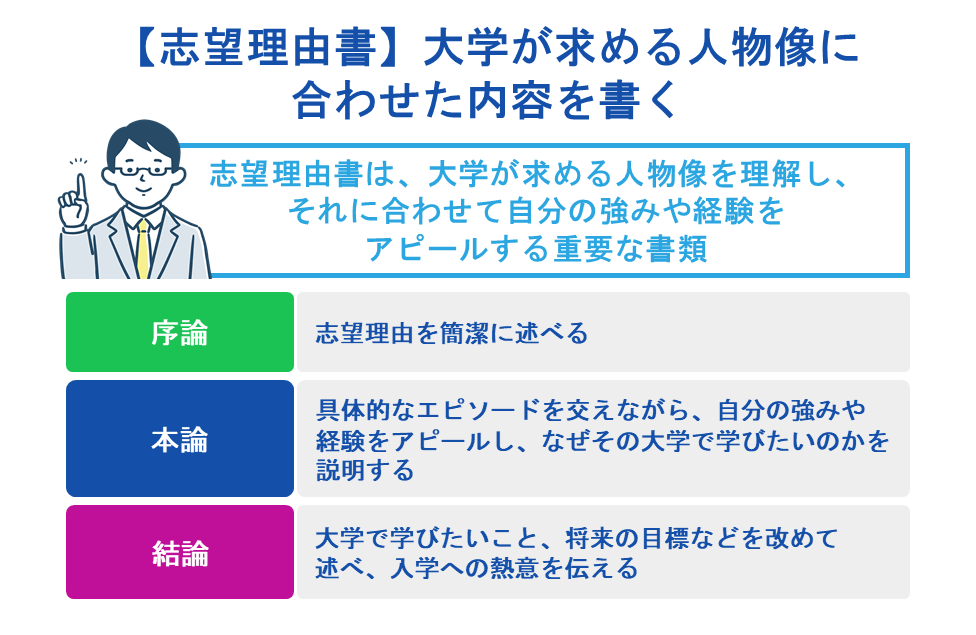

②【志望理由書】大学が求める人物像に合わせた内容を書く

志望理由書は、大学が求める人物像を理解し、それに合わせて自分の強みや経験をアピールする重要な書類です。

その理由は、大学はアドミッション・ポリシー(大学が求める学生像)を明確に示しており、志望理由書を通じて、受験生がそのポリシーに合致しているかを確認するためです。

志望理由書を書く前に、まず、必ず志望大学のアドミッション・ポリシーを確認しましょう。アドミッション・ポリシーは、大学のウェブサイトやパンフレットで確認できます。確認する際は、キーワードを抜き出し、自分の強みや経験と結びつけられる部分がないか探してみましょう。

志望理由書の構成は、一般的に「序論」「本論」「結論」の3部構成です。

| 序論 | 志望理由を簡潔に述べる |

| 本論 | 具体的なエピソードを交えながら、自分の強みや経験をアピールし、なぜその大学で学びたいのかを説明する |

| 結論 | 大学で学びたいこと、将来の目標などを改めて述べ、入学への熱意を伝える |

注意点として、「社会に貢献したい」といった抽象的な表現だけでなく、「途上国の貧困問題を解決するために、国際協力の分野で活躍したい」など、具体的な目標を書きましょう。

また、大学の情報を十分に理解せず、ホームページの内容をそのまま書き写すことも避けてください。

自分自身の経験や考えに基づいた、オリジナルの内容で、大学が求める人物像に合致していることをアピールしましょう。

志望理由書は、何度も推敲を重ね、完成度を高めることが重要です。先生やキャリアセンターの添削指導などを活用するのも有効です。

まずは、大学のウェブサイトやパンフレットでアドミッション・ポリシーを確認することから始めましょう。

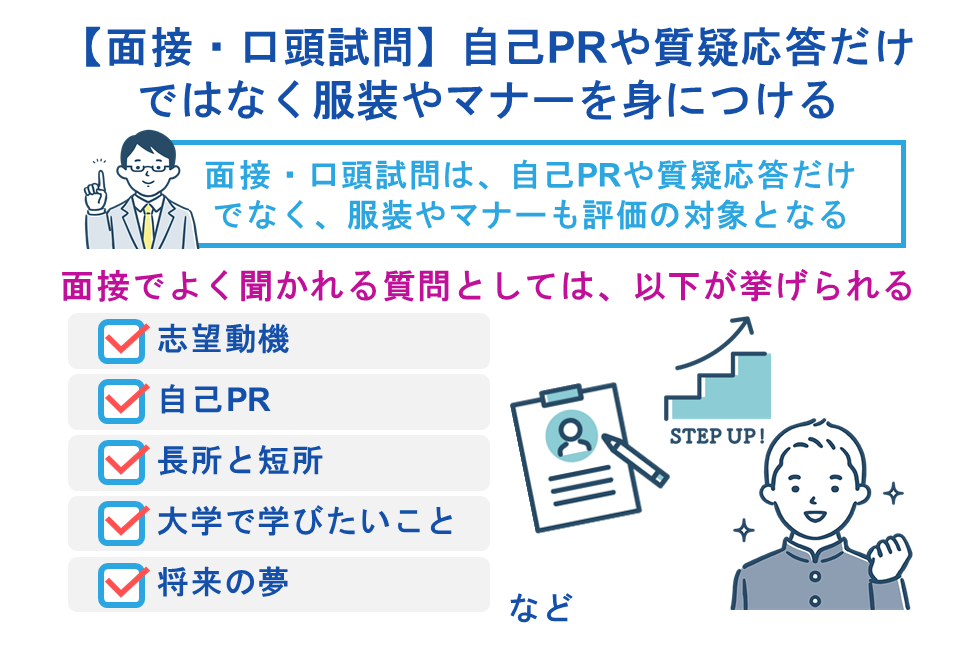

③【面接・口頭試問】自己PRや質疑応答だけではなく服装やマナーを身につける

面接・口頭試問は、自己PRや質疑応答だけでなく、服装やマナーも評価の対象となります。

面接官は、あなたの言葉だけでなく、態度や表情、立ち居振る舞いなど、非言語的なコミュニケーションも見ており、総合的に「この大学の一員として共に学ぶにふさわしい人物かどうか」を判断するからです。

面接でよく聞かれる質問としては、以下が挙げられます。

- 志望動機

- 自己PR

- 長所と短所

- 大学で学びたいこと

- 将来の目標 など

これらの質問に対して、事前に回答を準備しておくことはもちろん重要ですが、丸暗記した内容を棒読みするのではなく、自分の言葉で、熱意を持って伝えることが大切です。

効果的な回答方法としては、結論を最初に述べ、その後に具体的なエピソードを付け加える方法がおすすめです。

PREP法を意識すると、より説得力のある回答になります。

また、服装やマナーにも注意が必要です。清潔感のある制服の着こなしを心がけ、正しい言葉遣い、丁寧な話し方を意識しましょう。入退室時のマナーも、事前に確認しておきましょう。

面接・口頭試問は、練習すればするほど上達します。模擬面接を繰り返し行い、先生や家族、友人などにフィードバックをもらいましょう。

④【小論文・プレゼン】頻出テーマで高評価を得るための書き方・話し方を覚える

小論文やプレゼンテーションでは、出題テーマに対する深い理解と、それを論理的に表現する力、そして独自の視点が求められます。

大学側は、これらの試験を通じて、受験生の思考力、表現力、知識、情報収集力、問題解決能力などを評価するため、単にテーマに関する知識があるだけでは不十分です。

小論文で高評価を得るためには、序論・本論・結論の構成を意識し、論理的な文章展開を心がけましょう。

序論では問題提起やテーマの提示を行い、本論では自分の意見を明確に述べ、具体的な根拠や事例を挙げて論理的に展開します。結論では、本論で述べた内容を簡潔にまとめ、小論文全体の結論を明確に示しましょう。

また、SDGs、AI、少子高齢化など、総合型選抜で頻出のテーマに関する知識を深めておくことも重要です。

プレゼンテーションで高評価を得るためには、発表内容を明確にし、スライドや資料を効果的に活用することが重要です。聞き手を意識した話し方、声のトーン、間の取り方なども意識しましょう。質疑応答対策も忘れずに行いましょう。

小論文もプレゼンテーションも、練習と添削を繰り返すことで上達します。先生や予備校の添削指導を積極的に活用しましょう。

まずは頻出テーマについて、インターネットや新聞記事で調べて知識を深め、自分の意見を持つことから始めてみましょう。そして、実際に書いてみる、発表してみることが重要です。

⑤【課外活動】インターンシップやボランティア経験を効果的にアピールする

インターンシップやボランティアなどの課外活動経験は、総合型選抜において、あなたの個性や能力、社会性をアピールする上で非常に有効です。

大学は、学力だけでなく、社会性や多様な経験を持つ学生を求めています。課外活動は、あなたが教室の外でどのようなことに興味を持ち、どのように行動してきたのかを示す貴重な材料となります。

課外活動経験をアピールする際には、活動内容を具体的に説明するだけでなく、活動を通して何を学び、どのように成長したのかを具体的に述べることが重要です。

例えば、「ボランティア活動に参加した」だけでは不十分です。

「〇〇のボランティア活動に参加し、〇〇の役割を担い、〇〇という課題を解決するために、〇〇をおこなった。その結果、〇〇という成果を上げ、〇〇ということを学んだ」というように、具体的なエピソードを交えながら説明しましょう。

さらに、活動経験を、志望大学での学びや将来の目標と結びつけることで、より説得力のあるアピールになります。

例えば、「〇〇のボランティア活動を通して、〇〇という問題に関心を持ち、大学では〇〇を専攻して、〇〇の解決に貢献したい」というように、具体的な将来像を示すことが重要です。

課外活動は、単に参加するだけでなく、その経験を振り返り、言語化することが重要です。

活動内容を記録したり、活動を通して感じたことや考えたことをメモしたりする習慣をつけましょう。そして、その経験が、志望大学でどのように活かせるか考えてみましょう。

活動報告書を作成する際には、これらの点を意識して、具体的なエピソードを盛り込みながら、自分の成長や学びをアピールしましょう。

課外活動の活動実績がなくてお悩みの方は、以下の記事で対策方法を解説していますので、ぜひ参考にしてください。

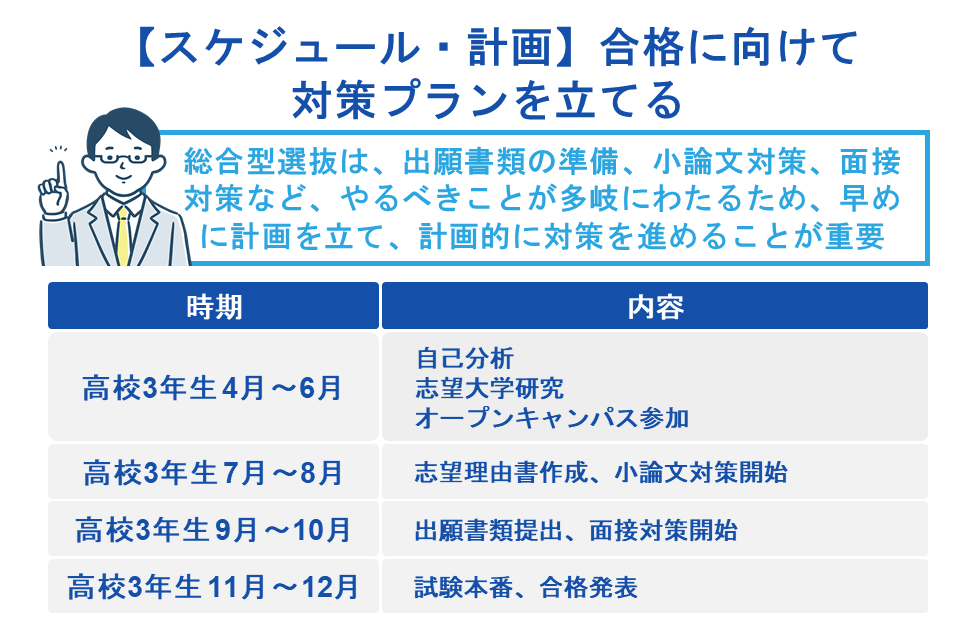

⑥【スケジュール・計画】合格に向けて対策プランを立てる

総合型選抜は、出願書類の準備、小論文対策、面接対策など、やるべきことが多岐にわたるため、早めに計画を立て、計画的に対策を進めることが重要です。

総合型選抜の対策は、短期間で詰め込めるものではありません。自己分析、大学研究、書類作成、面接練習など、それぞれのステップに十分な時間をかける必要があります。

計画を立てる際には、まず、志望大学の出願締め切り日を確認しましょう。

次に、出願に必要な書類、試験科目などを確認します。そして、自己分析、大学研究、書類作成、小論文対策、面接対策など、各ステップに必要な期間を見積もり、月ごと、週ごとのスケジュールを作成します。

例えば、以下のようなスケジュールが考えられます。

| 時期 | 内容 |

|---|---|

| 高校3年生 4月~6月 | 自己分析志望大学研究オープンキャンパス参加 |

| 高校3年生 7月~8月 | 志望理由書作成、小論文対策開始 |

| 高校3年生 9月~10月 | 出願書類提出、面接対策開始 |

| 高校3年生 11月~12月 | 試験本番、合格発表 |

スケジュールを立てたら、定期的に進捗状況を確認し、必要に応じて計画を修正しましょう。計画通りに進まないこともありますが、焦らず、柔軟に対応することが大切です。

また、モチベーションを維持することも重要です。目標を明確にし、達成感を得られるように工夫しましょう。例えば、小さな目標を立て、達成するごとに自分にご褒美を与えるのも良いでしょう。

まずは、志望大学の募集要項を取り寄せ、出願締め切り日を確認しましょう。

そして、締め切り日から逆算して、いつまでに何をすべきかを具体的に計画しましょう。手帳やカレンダー、スマートフォンのアプリなどを活用して、スケジュール管理を徹底しましょう。

じゅけラボ予備校では、総合型選抜入試対策講座をおこなっております。

直前での対策も可能な場合もありますので、総合型選抜対策に不安のある方はぜひお問い合わせください。

ただ、総合型選抜で第一志望大学への合格を目指すなら、対策はできるだけ早い時期から始める事をおすすめしています。

まとめ|志望校の合格率を把握して、合格への戦略を立てよう

本記事では、総合型選抜の合格率について解説しました。

総合型選抜の合格率は大学・学部によって大きく異なります。

総合型選抜は、あなたの個性や意欲を評価する入試です。自己分析で強みを見つけ、志望理由書や面接でしっかりアピールできれば、合格の可能性は十分にあります。

専願で落ちるリスクを避けるには、事前の情報収集と対策が不可欠です。各大学の選考内容を理解し、それぞれの対策を徹底しましょう。

総合型選抜が自分に合っているか迷う場合は、一般選抜との比較も大切です。

しっかり対策すれば、総合型選抜で早期合格を勝ち取り、入学後の目標まで見据えた充実した大学生活を送れるでしょう。

各大学の選考内容に合わせ、あなたの強みを最大限にアピールする準備を始めましょう。

総合型選抜の対策をより効率的におこないたい方には、じゅけラボ予備校の「総合型選抜入試対策講座」がおすすめです。

志望大学の入試傾向を分析したうえで、志望理由書や面接などの対策を提供しています。

LINE・メール・電話での学習サポートや進学に関する相談などフォローも充実しています。

メールまたはLINEで問い合わせを受けつけていますので、対策の内容や料金などが気になる方はぜひお気軽にご連絡ください。

よくある質問

-

総合型選抜で合格できる可能性はどのくらいありますか?

-

総合型選抜は比較的高い合格率が特徴で、調査では第一志望合格率が78.3%に達する例もあります。ただし大学や学部によって大きく異なるため、志望校の情報をしっかり把握することが重要です。

-

総合型選抜入試はやはり難関なのでしょうか?

-

総合型選抜入試は学力だけでなく個性や意欲を問われるため、“難しさ”の方向性が一般選抜とは異なります。国公立と私立では難易度に差があり、競争率も大学ごとに変動します。

詳しくは以下をご覧ください。

-

総合型選抜でも不合格になることはあるのでしょうか?

-

総合型選抜でも不合格になる可能性は十分あります。志望理由や自己PRが曖昧だったり、大学の求める人物像と合わない場合は厳しい結果となることも。しっかり準備が欠かせません。

合格率を上げるための施策として以下の対策をご覧ください。

-

総合型選抜に合格しやすい人はどんなタイプでしょうか?

-

自分の強みを理解し、将来の目標や大学の求める人物像に合致する動機を伝えられる人は合格しやすい傾向にあります。学力だけでなく意欲や個性を総合的に評価されるため、自己分析と大学研究が重要です。

-

国立大学と私立大学で合格率に違いはありますか?

-

国立大学は募集枠が少なく、学力に加えて高い個性や能力が求められやすいため合格率は低めです。一方、私立大学は試験方式が多彩で全体的に合格率が高い傾向にあります。詳しくは以下で国公立大学と私立大学の合格率と倍率について説明していますので参考にしてください。

-

面接対策はどのように進めればいいですか?

-

面接では回答内容はもちろん、服装や言葉遣い、表情などのマナーも重視されます。自己PRと志望動機を明確にし、模擬面接やフィードバックを活用して練習を重ねることが大切です。面接では志望理由書や活動実績を掘り下げて質問されます。面接で質問された時に、志望理由書や活動実績で得た経験と一貫性を持って明確に回答できるようにしておく必要があります。

-

小論文やプレゼンテーションはどうやって対策するべきでしょうか?

-

小論文では論理構成とテーマ理解がポイントで、プレゼンでは伝え方がポイントです。頻出トピックの知識を深め、自分の意見をまとめる練習を重ねましょう。添削指導や模擬発表でのブラッシュアップも効果的です。

-

総合型選抜と一般選抜を両方受験するメリットはありますか?

-

総合型選抜は早期合格のチャンスがある一方、専願や不合格時のリスクを考慮する必要があります。一般選抜との併願で受験機会を増やすのも有効な戦略です。

じゅけラボ予備校では生徒の志望する大学への総合型選抜対策と並行して一般選抜型(一般入試)対策を他の塾や予備校と比較して低価格で行うことができます。まずは気軽にお問い合わせください。

あなた専用の総合型選抜・公募推薦対策!