あなた専用の総合型選抜・公募推薦対策!

目次

総合型選抜(旧AO入試)対策はいつから始めるべき?

総合型選抜対策は、はじめるのが早ければ早いほど合格率を高められます。ただし、対策が遅くなったからといって、不合格が確定するわけではありません。

ここでは、総合型選抜対策をはじめる時期について、以下のポイントについて解説していきます。

- 総合型選抜(旧AO入試)対策は早ければ早いほどよい

- 【学年別】総合型選抜対策ロードマップ

- 3年生の夏からの対策でも合格できる

それぞれ解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

総合型選抜(旧AO入試)対策は早ければ早いほど良い

総合型選抜(旧AO入試)対策は、早ければ早いほど有利です。

理想は、高校1年生からはじめることです。遅くとも高校2年生の夏休みまでには開始しましょう。

総合型選抜は、学力試験だけでは測れない、受験生の個性や能力を多角的に評価する入試制度のため、早く始めれば始めるほど、さまざまなアピールポイントを作れます。

早い段階から準備をはじめ、自己分析や自己PR、そして大学が求める人物像に合致するよう努力することが重要です。

多くの大学では、高校3年間の評定平均が総合型選抜の選考基準に含まれます。

高校1年生からよい成績を維持することで、選考で有利になります。早めに対策をはじめることで、出願書類の準備や、小論文・面接対策に十分な時間の確保が可能です。

志望大学の募集要項を入手し、出願資格や選考基準を確認することから始め、まずは日々の授業や定期テストに真剣に取り組み、評定平均を高める努力を続けましょう。

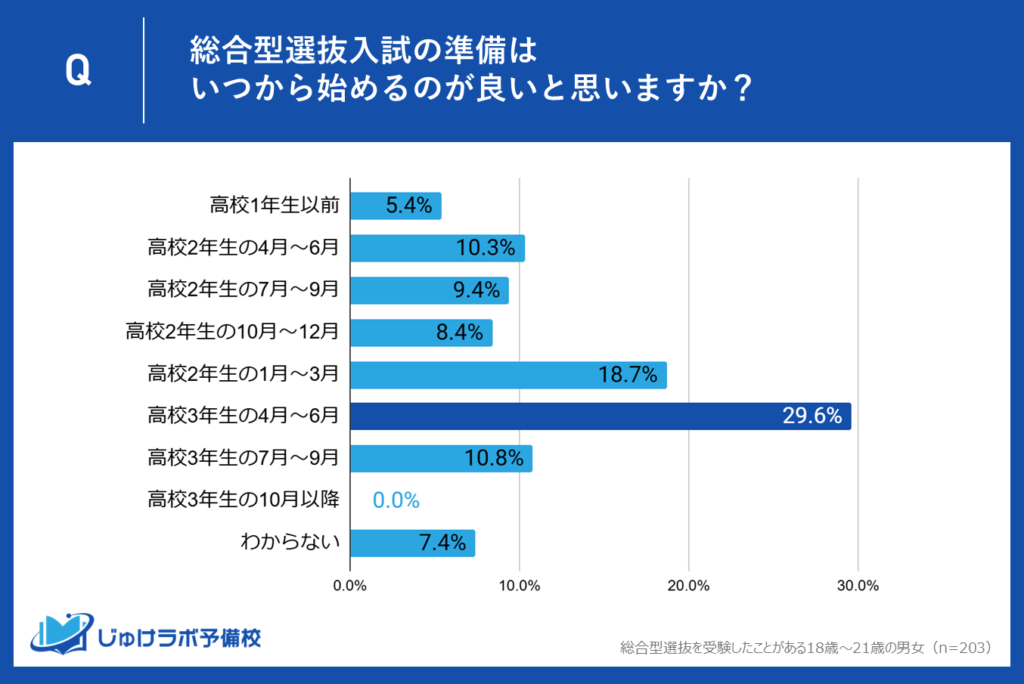

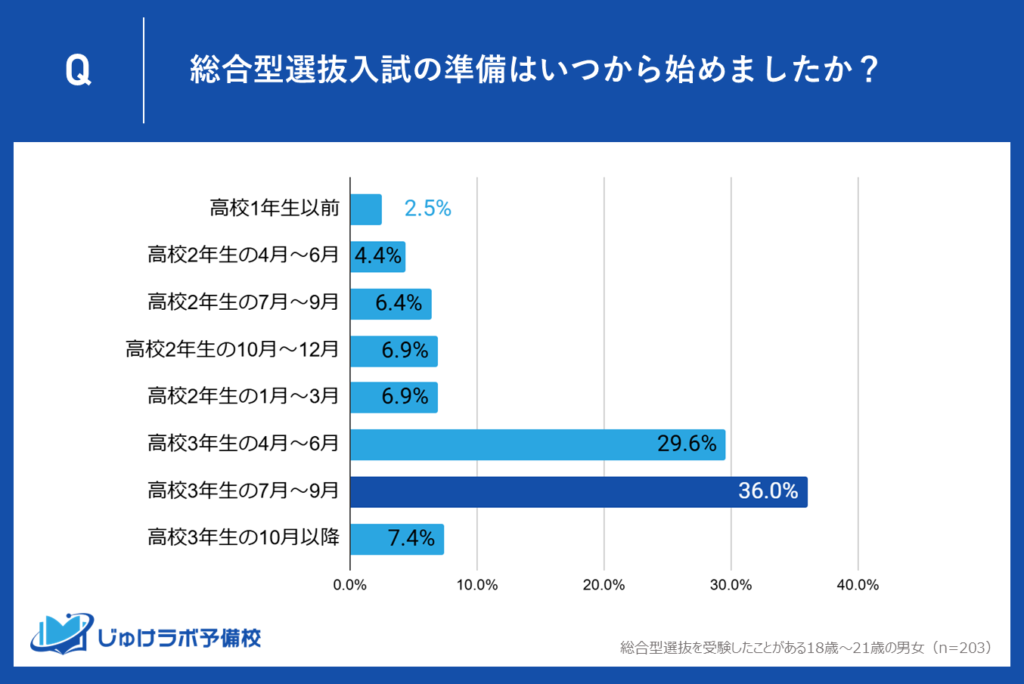

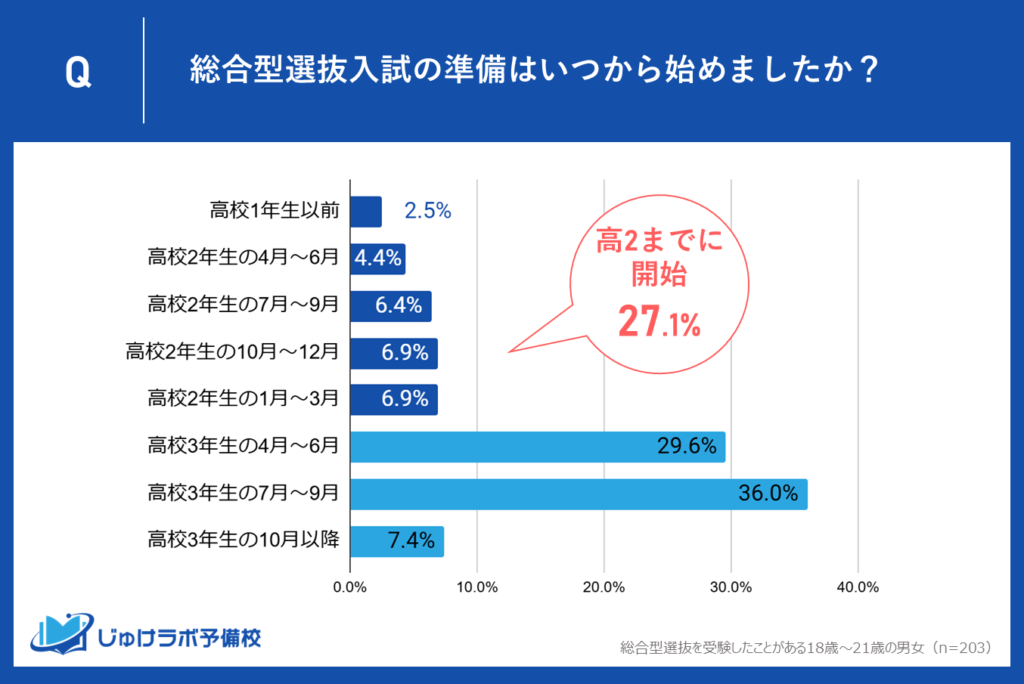

じゅけラボ予備校がおこなった総合型選抜入試で受験した18~21歳の受験生203名を対象にした調査では、高校3年生の4〜6月に総合型選抜対策を始めた方が良いと考えている方が約30%、高校2年生の1月〜3月から対策を始めた方が良いと思っている方が約19%いることがわかりました。

総合型選抜入試の理想の準備開始時期は?実際のスタート時期とのギャップが明らかに。

遅くとも、3年生の春には対策を始めるようにしましょう。実際にじゅけラボ予備校で難関大学と言われる大学へ総合型選抜で受験を希望する生徒は、高校1年生、高校2年生から対策を始める方が多くいます。

\全て対策で月額11,000円〜29,700円/

オーダーメイドの総合型選抜入試対策講座国公立大学・難関、上位私立大学合格者の過半数は、高校2年生から総合型選抜入試の準備を始めている

参照:【総合型選抜・調査レポート】国公立大・難関私立大合格者の半数が高校2年生から準備を開始

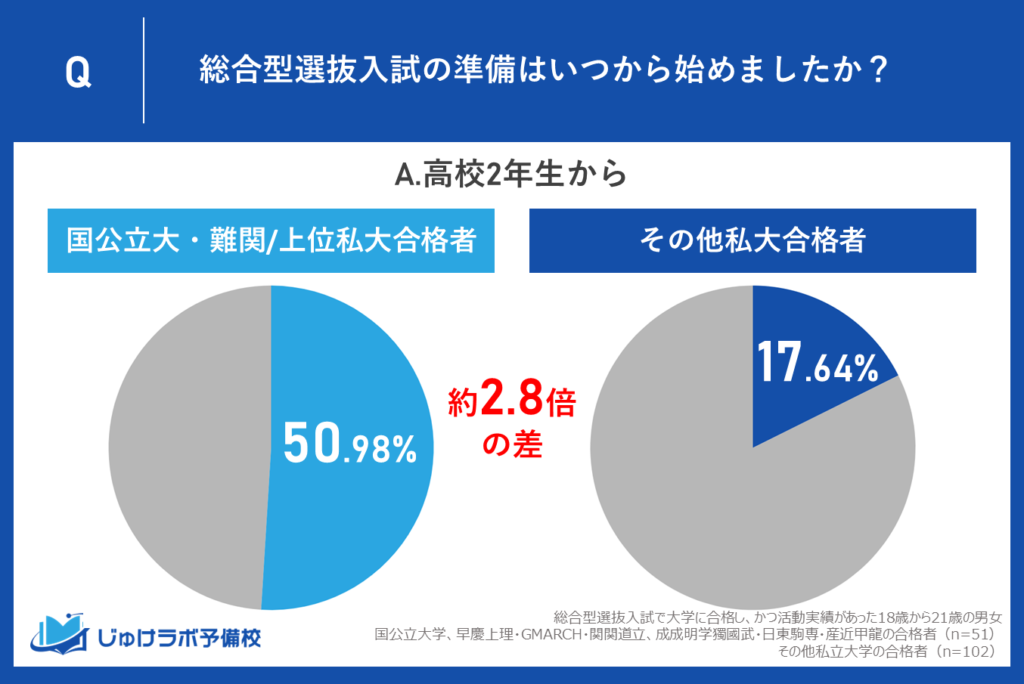

次に、課外活動実績があった総合型選抜入試合格者153名を対象として、国公立大学、難関・上位私立大学(※1)とそれに該当しない私立大学で、総合型選抜入試の開始時期に関して調査した結果、【国公立大・難関私立大学・上位私立大学】の総合型選抜入試合格者の50.98%、つまり半数以上が高校2年生のうちに準備を開始していることがわかりました。

一方、【その他私立大学】の合格者で高校2年生のうちに準備を始めたのは合計でわずか17.64%に留まり、両者の間には約2.8倍と3倍近い開きが見られます。

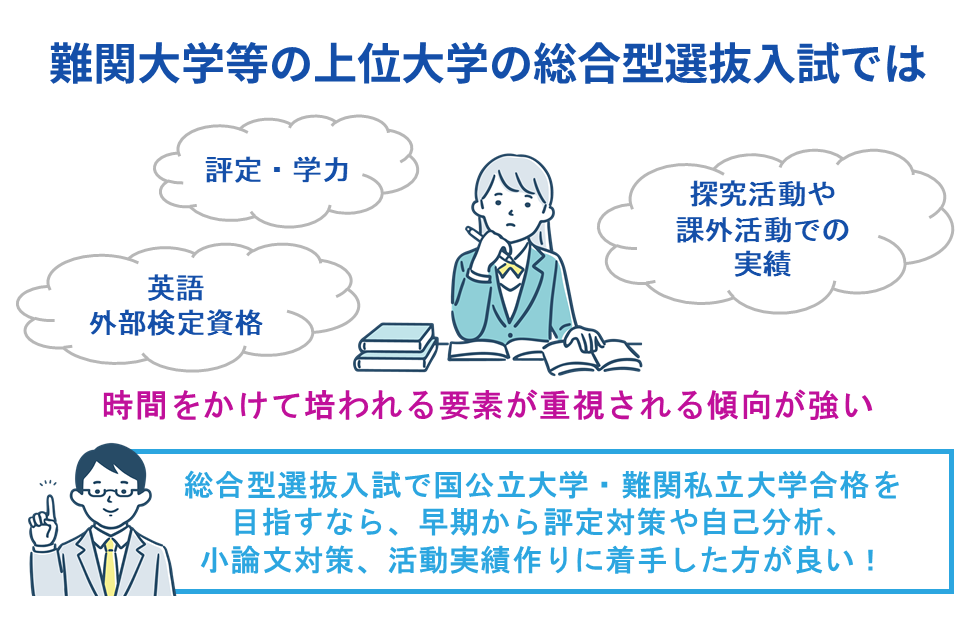

難関大学等の上位大学の総合型選抜入試では、単なる評定・学力だけでなく、自身の興味・関心に基づいた探究活動や課外活動での実績、英語外部検定資格といった、時間をかけて培われる要素が重視される傾向が強い傾向があります。

その為、総合型選抜入試で国公立大学・難関私立大学合格を目指すなら、合格者が実践しているように、早期から評定対策や自己分析、小論文対策、活動実績作りに着手した方が良いでしょう。

(※1)早慶上理・GMARCH・関関同立を難関私立大学、成成明学獨國武・日東駒専・産近甲龍を上位私立大学として調査

国公立・難関大学合格を目指すなら高2の夏〜冬にかけて総合型選抜入試の準備を始める事をオススメ

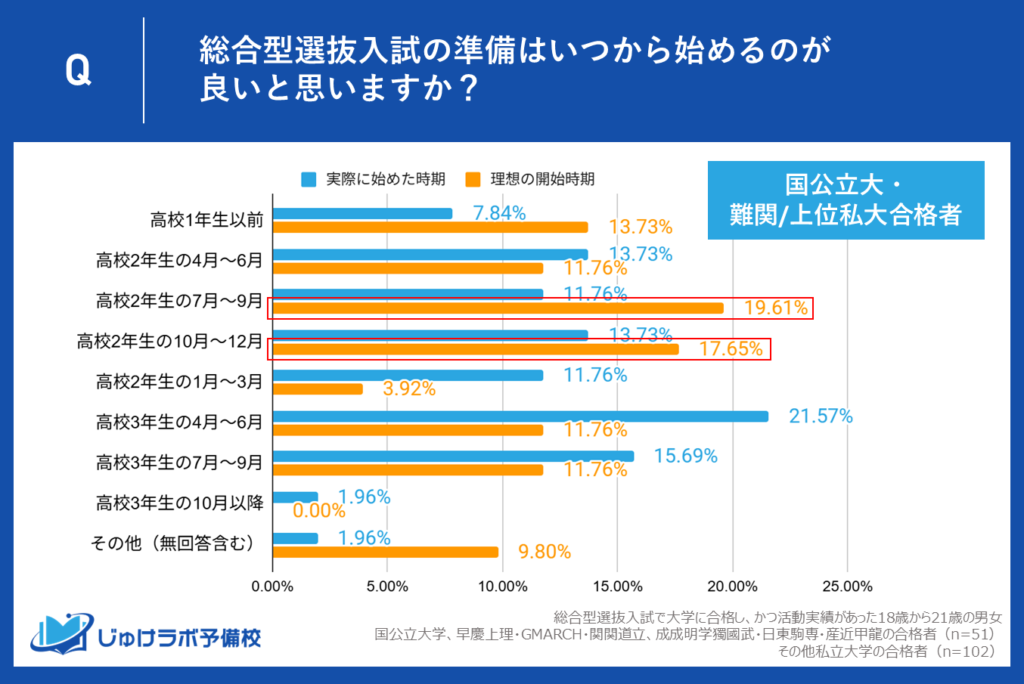

続けて、国公立大学、難関・上位私立大学合格者に総合型選抜対策の「理想の開始時期」を調査した結果、高校2年生の夏(7月〜9月)から秋冬(10月〜12月)にかけて準備を始めたら良かったと思っている学生が約4割(37.26%)という結果でした。

課外活動の内容や自己分析を「深掘り」し、志望大学に響くように「戦略」を練り、小論文や面接といった「総合力」を磨く時間が足りなかった、という本音の表れではないでしょうか。

この調査結果からも、国公立大・難関私大に総合型選抜で合格を目指すなら、先輩等のアドバイスを素直に受け止め、高校2年生から準備を開始する方が賢い選択と言えます。

\全て対策で月額11,000円〜29,700円/

オーダーメイドの総合型選抜入試対策講座【学年別】総合型選抜対策ロードマップ

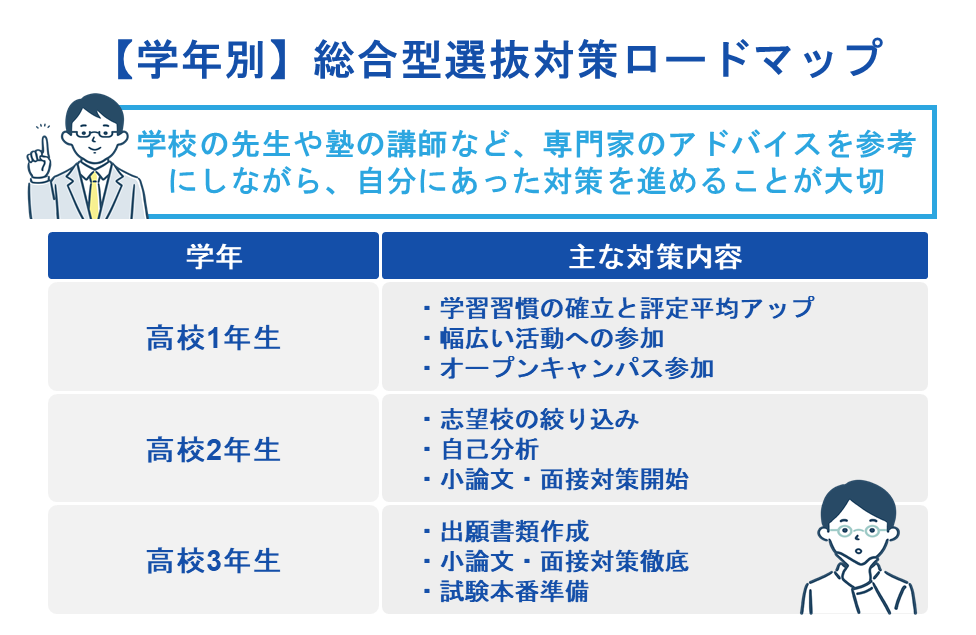

総合型選抜対策は、学年ごとに取り組むべき内容が異なります。

学年別の具体的な対策は以下の通りです。

| 学年 | 主な対策内容 |

|---|---|

| 高校1年生 | 学習習慣の確立と評定平均アップ幅広い活動への参加オープンキャンパス参加 |

| 高校2年生 | 志望校の絞り込み自己分析小論文・面接対策開始 |

| 高校3年生 | 出願書類作成小論文・面接対策徹底試験本番準備 |

自分の状況や志望校にあわせて、柔軟に計画を調整しましょう。

学校の先生や塾の講師など、専門家のアドバイスを参考にしながら、自分にあった対策を進めることが大切です。

3年生の夏からの対策でも合格できる

対策開始は早ければ早いほど良いですが、高校3年生の夏から総合型選抜対策をはじめる場合でも、合格の可能性は十分にあります。

ただし、総合型選抜の出願時期は一般選抜よりも早く、多くの場合、高3の夏休み明けから出願が始まるため、より戦略的かつ集中的な対策が必要です。

準備期間が限られているため、効率よく対策を進める必要があります。

3年生の夏から対策をはじめる場合は、時間との勝負です。「もう遅い」と諦めるのではなく、「今からできること」に集中しましょう。志望校の情報を収集し、自分にあった対策方法を見つけることからはじめてください。

そして、学校の先生や塾の講師、総合型選抜の専門家などに相談し、サポートを受けながら、最後まで諦めずに努力を続けましょう。

じゅけラボ予備校がおこなった調査では、全体の36.0%にあたる受験生が高校3年生の7~9月に受験準備を本格的に開始していることが明らかになりました。

参照:【調査結果】総合型選抜入試の実際の「準備開始時期」と受験生が考える「理想のスタート」とは

7〜9月は、多くの大学でオープンキャンパスや進路説明会が実施されるため、受験生は志望校選定や自己分析に積極的に取り組む傾向にあります。

3年生の夏から総合型選抜対策に臨む人は多くいるため、「遅くなってしまった」と悲観する必要はありません。

じゅけラボ予備校では、7月以降の直前対策もおこなっております。気になる方は、以下のページからじゅけラボ予備校の総合型選抜対策を確認してみてください。

\全て対策で月額11,000円〜29,700円/

オーダーメイドの総合型選抜入試対策講座塾・予備校に通う場合はいつから通うべき?

総合型選抜を目指して塾や予備校に通う場合、高校2年生の秋から冬が最も理想的な開始時期です。

総合型選抜(旧AO入試)は自己PRや志望動機、活動報告書などを作成するため、自己理解や将来設計が不可欠です。早めに準備を始めることで、自分自身をじっくり見つめ直し、深掘りできます。

そもそも「総合型選抜の対策で塾に通うべきかどうか」で迷っている方は、

「総合型選抜対策で塾に行くべき?それぞれのメリットと具体的な対策を解説」もあわせてチェックしてみてください。

塾に通う場合・通わない場合それぞれのメリット・デメリットや、自力で対策する際のポイントも詳しく解説しています。

早めに対策を始めれば、高校生活での部活、ボランティア、課外活動、コンテスト参加など、評価されやすい活動に力を入れる時間を十分確保できます。

夏休みごろから本格的なエントリーシートや志望理由書の作成、模擬面接対策などが忙しくなります。直前に詰め込むと焦りが生じ、内容が浅くなりやすいため、余裕あるスケジュールが望ましいでしょう。

総合型選抜は一般入試と違い、個人の強みや経験を最大限アピールする必要があるため、なるべく余裕をもって早めに通い始めるのがおすすめです。

【高校1・2年生】総合型選抜(旧AO入試)対策を早期にはじめる3つのメリット

総合型選抜対策を高校1年生や高校2年生から早期に対策をはじめることで、時間的な余裕が生まれ、より質の高い準備が可能になります。

じゅけラボ予備校の調査でも、総合型選抜を受験した学生のうち、全体の27.1%が高校2年生までに対策を始めていることがわかりました。

【調査結果】総合型選抜入試の実際の「準備開始時期」と受験生が考える「理想のスタート」とは

本章では、主なメリットを3つ詳しく解説します。

- 評定平均を上げられる

- 活動実績を積み上げられる

- 志望理由書や面接で光るアピールの土台作りができる

それぞれのメリットについて解説していきますので、参考にしてください。

①評定平均を上げられる

高校1・2年生から総合型選抜対策をはじめる最大のメリットは、評定平均を上げられることです。

多くの大学の総合型選抜では、高校3年間の評定平均が出願資格や選考基準に含まれており、高校1年生からの成績が評価対象となるからです。

評定平均は、日々の授業態度や提出物、定期テストの結果などによって決まります。早期から対策を意識することで、学習習慣を確立し、計画的に学習を進められます。

高校1・2年生のうちから、日々の授業を大切にし、定期テストで高得点を目指しましょう。

苦手科目は早めに克服し、得意科目はさらに伸ばせるように、計画的に学習を進めることが大切です。先生に質問したり、友達と教えあったりするなど、積極的に学習に取り組みましょう。

定期的な振り返りをおこない、学習方法を改善していくことも重要です。

②活動実績を積み上げられる

高校1・2年生から総合型選抜対策をはじめることで、部活動やボランティア活動など、さまざまな活動実績を積み上げられます。

総合型選抜では、学業成績だけではなく、課外活動やボランティア活動などの活動実績も重要な評価対象となるためです。

高校1・2年生のうちから、自分の興味関心のある分野で積極的に活動することで、多様な経験を積めます。

活動実績は、自己PRや志望理由書、面接などで、自分の個性や能力をアピールするための材料となります。

高校1・2年生のうちから、部活動、ボランティア活動、生徒会活動、資格取得など、さまざまな活動に挑戦しましょう。

活動を通して、リーダーシップやコミュニケーション能力、問題解決能力などを養えます。

活動内容だけでなく、「活動を通して何を学び、どのように成長したか」を記録しておくことが重要です。

③志望理由書や面接で光るアピールの土台作りができる

高校1・2年生から総合型選抜対策をはじめることで、志望理由書や面接で効果的にアピールするための土台づくりができます。

総合型選抜では、自己PRや志望理由が非常に重要であり、合否を大きく左右するためです。

高校1・2年生のうちから、自己分析を深め、自分の強みや興味関心、将来の目標などを明確にしておくことで、説得力のある志望理由書を作成できます。

また、面接では、自分の言葉で自分の考えを伝えることが求められます。早期から対策を意識することで、自己表現力を高め、自信をもって面接に臨めるはずです。

高校1・2年生のうちから、自己分析ツールを活用したり、先生や先輩に相談したりして、自分自身について深く理解しましょう。

また、塾や予備校の活用も有効です。

じゅけラボ予備校の総合型選抜対策では、志望校に合わせた志望理由書の作成や面接対策のサポートをしています。総合型選抜の対策に不安を感じている方は、一度ご確認ください。

\全て対策で月額11,000円〜29,700円/

オーダーメイドの総合型選抜入試対策講座【高校3年生】総合型選抜(旧AO入試)で合格するための具体的な方法

高校3年生は、総合型選抜の対策において、出願直前の最終段階です。

出願までに残された時間は限られていますが、効果的な対策をおこなうことで、合格の可能性を高められます。

以下の内容を参考に、実践的な対策をおこない、合格を掴み取りましょう。

- 【評定平均】早いうちから評定平均を上げておく

- 【志望理由書対策】志望大学の研究をする

- 【小論文対策】頻出テーマで練習をしておく

- 【面接対策】活動実績を作っておく

それぞれ解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

①【評定平均】早いうちから評定平均を上げておく

高校3年生にとって、評定平均は非常に重要です。

今から大幅に上げることは難しいですが、それでも、できる限り高い評定平均を維持するよう努めましょう。

総合型選抜では、多くの場合、高校1年生から3年生1学期までの評定平均が出願資格や選考基準として用いられるからです。

3年生の1学期(または前期)の成績も評価対象となるため、最後まで気を抜かずに、授業や定期テストに取り組みましょう。

評定平均が高いほど、書類選考で有利になり、合格の可能性が高まります。

3年生の1学期(または前期)の定期テストは、評定平均を上げる最後のチャンスです。1点でも多く点数を取れるように、全力で取り組みましょう。

また、授業に真剣に取り組み、提出物をきちんと提出することも重要です。

先生に積極的に質問したり、放課後や休日に補習授業に参加したりするなど、主体的に学習に取り組み、最後の最後まで諦めずに努力を続けましょう。

②【志望理由書対策】志望大学の研究をする

志望理由書は、総合型選抜でもっとも重要な選考書類の一つです。

志望理由書は、大学側に「なぜこの大学で学びたいのか」「入学後、何を学び、どのように成長したいのか」を伝えるための書類だからです。

大学側は、志望理由書を通して、受験生の意欲や適性、将来性などを評価します。

そのため、大学の教育理念やカリキュラム、特色などを深く理解し、自分の経験や将来の目標と結びつけて、具体的に記述する必要があります。

具体的な対策は、以下の3つです。

- 志望大学のウェブサイトやパンフレットを確認する

- オープンキャンパスや説明会に参加する

- 大学の先生や在学生に話を聞く

上記で集めた情報をもとに、自分の言葉で志望理由をまとめましょう。

完成した志望理由書は、学校の先生や塾の講師など、第三者に添削してもらい、推敲を重ねることで、さらに完成度を高められます。

志望理由書の構成例や書き方のステップをさらに詳しく知りたい方は、「総合型選抜(旧AO入試)の志望理由書の書き方は?大学合格を目指せる構成を解説」もあわせてチェックしてみてください。

③【小論文対策】頻出テーマで練習をしておく

小論文対策は、総合型選抜で課されることが多い試験科目であり、合否を左右する重要な要素のひとつです。

頻出テーマを把握し、実際に書いて練習を重ねましょう。

なぜなら、小論文では、与えられたテーマについて、自分の意見を論理的に展開する力、文章構成力、表現力などが評価されるからです。

大学や学部によって、出題されるテーマの傾向は異なりますが、以下のような分野から出題される傾向があります。

- 社会問題

- 環境問題

- 教育問題 など

頻出テーマについて、事前に知識を深め、自分の意見をまとめておくことで、試験本番で焦らずに対応できます。

まずは、志望大学の過去問を入手し、出題傾向を把握しましょう。そして、頻出テーマに関する書籍や新聞記事などを読み、知識を深め、自分なりの意見をまとめておきましょう。

また、実際に小論文を書き、学校の先生や塾の講師に添削してもらうことで、文章構成力や表現力を高められます。

時間内で書く練習もおこない、制限時間内に書き終えるための時間配分にも慣れておきましょう。過去問だけではなく、模擬試験の問題など、さまざまな問題に挑戦することも有効です。

小論文が課される理由や頻出テーマ、書き方のコツは、「総合型選抜(旧AO入試)の小論文対策のコツ!大切な5つのポイントを解説」で詳しく紹介しています。小論文に不安がある方は、こちらも参考にしながら対策を進めましょう。

④【面接対策】活動実績を作っておく

面接対策としては、高校生活での活動実績を整理し、自分の言葉で具体的に説明できるように準備しておくことが重要です。

なぜなら、総合型選抜の面接では、学力だけではなく、個性や意欲、将来性なども評価されるからです。高校生活での活動実績は、自己PRや志望理由を裏付ける重要な要素となります。

高校生活の学業や課外活動、その他の活動を通して何を学び、どのように成長したのかを具体的に説明することで、面接官に好印象を与え、他の受験生との差別化を図れます。

評価対象となる具体的な活動実績は、以下のとおりです。

- 部活動

- ボランティア活動

- 生徒会活動

- 留学経験

- 資格取得 など

大切なのは、活動の規模や実績の大きさではなく、「活動を通して何を学び、どのように成長したか」を具体的に説明できることです。

高校3年生の夏休みは、活動実績を振り返り、整理する最後のチャンスです。模擬面接を繰り返しおこない、面接官の質問にスムーズに答えられるように練習しましょう。

学校の先生や塾の講師、家族などに面接官役をお願いし、客観的な意見をもらうことも大切です。また、面接でよく聞かれる質問への回答を事前に準備しておくと、落ち着いて対応できます。

以下の記事では、総合型選抜対策における面接対策の方法を詳しく解説しています。詳細な面接対策について知りたい方はぜひ確認してください。

面接でよく聞かれる質問例や回答の組み立て方、準備のスケジュール感については、「総合型選抜(旧AO入試)の面接対策はいつからはじめる?具体的な対策のコツを解説」で詳しくまとめています。個人面接に自信をつけたい方は、ぜひチェックしてみてください。

総合型選抜(旧AO入試)を早期対策する際の3つのポイント

総合型選抜に向けた早期対策は、合格の可能性を高める上で非常に重要ですが、闇雲に進めるのではなく、ポイントを押さえて効率的におこなう必要があります。

具体的には、以下のポイントを押さえておくとよいでしょう。

- 活動実績が少なくてもできることから取り組むことが大切

- 小論文・面接は繰り返し経験することが重要

- 一般入試や公募推薦との併願はスケジュール管理に気をつける

それぞれのポイントについて解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

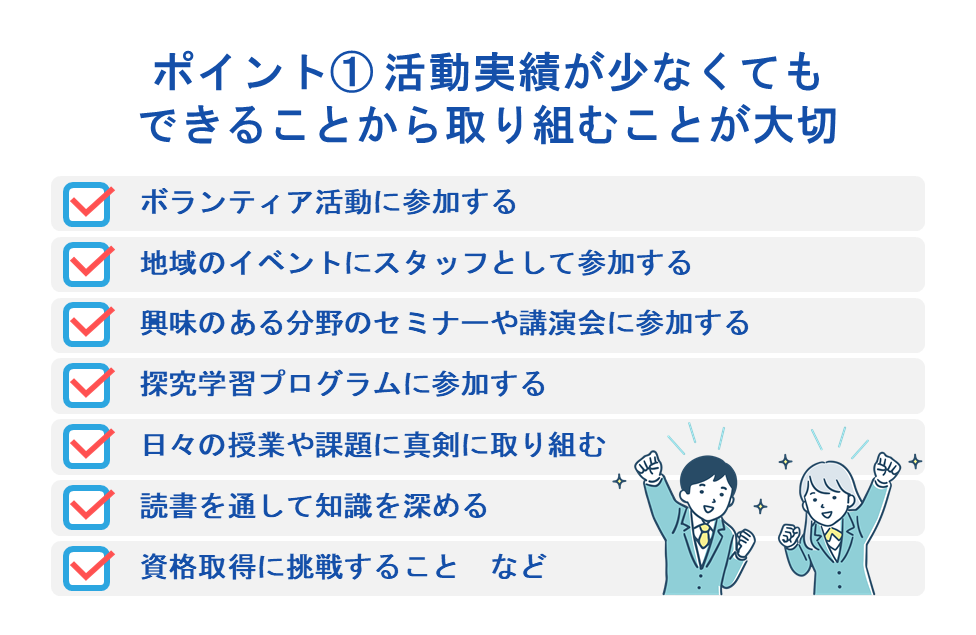

ポイント① 活動実績が少なくてもできることから取り組むことが大切

総合型選抜の対策において、「自分にはアピールできるような活動実績がない」と悩む高校生は少なくありません。

しかし、活動実績が少ないと焦る必要はありません。

大切なのは、今からできることに取り組み、小さな実績を積み重ねていくことです。

なぜなら、総合型選抜では、活動実績の「量」だけでなく、「質」も重視されるからです。

目立った実績がなくても、活動を通して何を学び、どのように成長したのかを具体的にアピールできれば、十分に評価されます。重要なのは、自分の興味関心にもとづいた活動を選び、主体的に取り組むことです。

今からでもできる活動には、以下のようなものがあります。

- ボランティア活動に参加する

- 地域のイベントにスタッフとして参加する

- 興味のある分野のセミナーや講演会に参加する

- 探究学習プログラムに参加する

- 日々の授業や課題に真剣に取り組む

- 読書を通して知識を深める

- 資格取得に挑戦すること など

まずは、自分の興味関心のある分野を見つけ、できることからはじめてみましょう。

小さな活動でも、継続することで大きな成果に繋がります。そして、活動を通して得られた経験や学びを記録し、自己PRや志望理由書、面接で効果的にアピールできるように準備しましょう。

活動の記録には、メモや日記を活用すると便利です。大切なのは、活動を通して何を学び、どう成長できたかを自分の言葉で語れるようにすることです。

\オンラインで作れる活動実績/

海外オンライン課外活動プログラムポイント② 小論文・面接は繰り返し経験することが重要

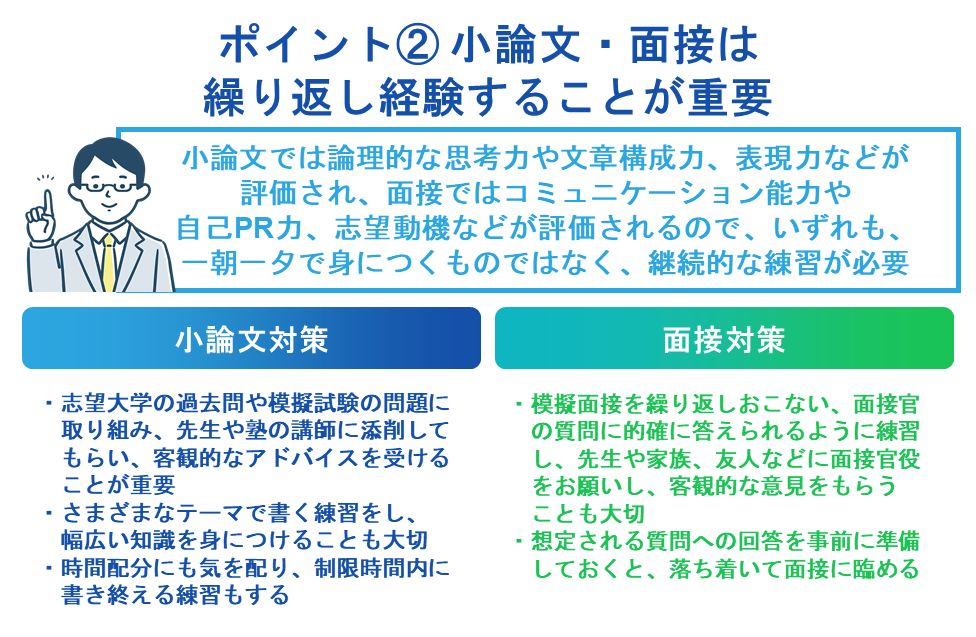

小論文と面接は、総合型選抜において非常に重要な選考科目です。

繰り返し練習し、経験を積むことで、着実に実力を向上させられます。

なぜなら、小論文では論理的な思考力や文章構成力、表現力などが評価され、面接ではコミュニケーション能力や自己PR力、志望動機などが評価されるからです。いずれも、一朝一夕で身につくものではなく、継続的な練習が必要です。

繰り返し練習することで、自分の弱点や課題を発見し、改善できます。

小論文対策としては、まず志望大学の過去問や模擬試験の問題に取り組みましょう。先生や塾の講師に添削してもらい、客観的なアドバイスを受けることが重要です。

さまざまなテーマで書く練習をし、幅広い知識を身につけることも大切です。時間配分にも気を配り、制限時間内に書き終える練習もしましょう。

面接対策としては、模擬面接を繰り返しおこない、面接官の質問に的確に答えられるように練習しましょう。先生や家族、友人などに面接官役をお願いし、客観的な意見をもらうことも大切です。

また、想定される質問への回答を事前に準備しておくと、落ち着いて面接に臨めます。

小論文と面接は、早めに対策を始め、繰り返し練習することが重要です。最初はうまくいかなくても、諦めずに努力を続けることで、必ず上達します。

先生や塾の講師など、専門家のアドバイスを参考にしながら、自分にあった対策方法を見つけましょう。

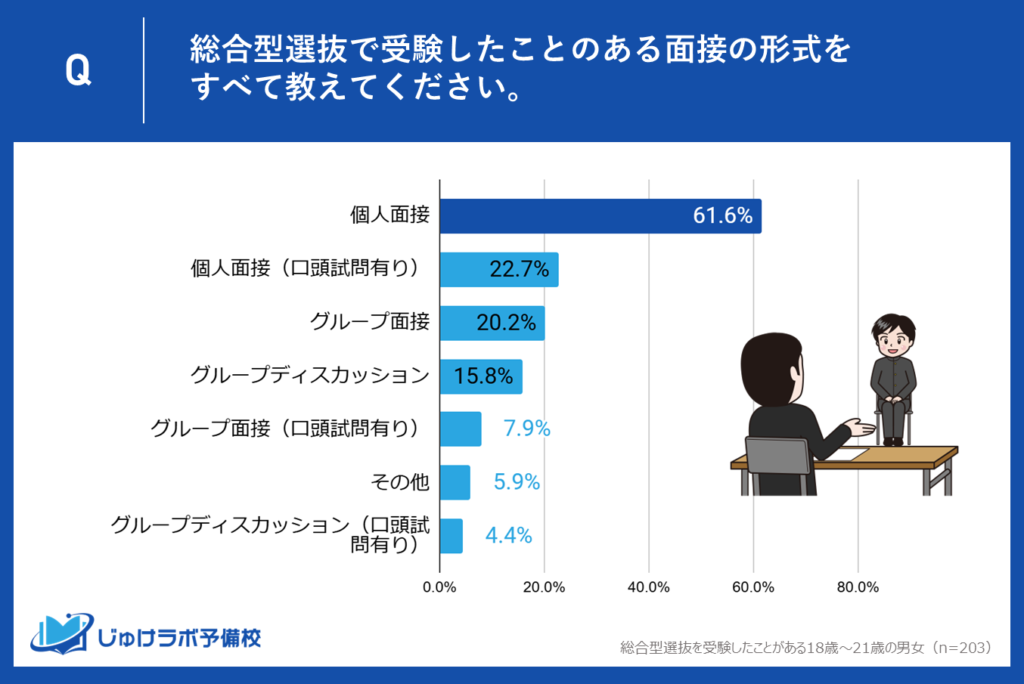

じゅけラボ予備校がおこなった総合型選抜入試で受験した18~21歳の受験生203名を対象にした調査では、総合型選抜入試では、個人面接が圧倒的に多い結果となりました。

総合型選抜入試で多い面接形式は?個人面接がグループ面接より大多数

個人面接への対策を徹底的に準備しておくことで、安心して試験に臨めるでしょう。

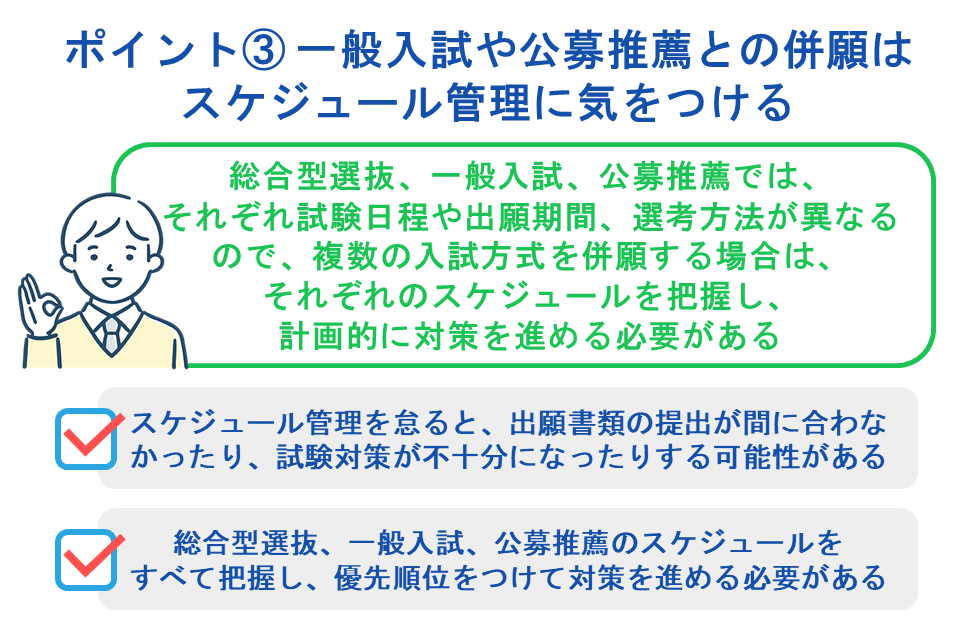

ポイント③ 一般入試や公募推薦との併願はスケジュール管理に気をつける

総合型選抜と一般入試や公募推薦を併願する場合は、スケジュール管理を徹底することが重要です。

なぜなら、総合型選抜、一般入試、公募推薦では、それぞれ試験日程や出願期間、選考方法が異なるからです。

複数の入試方式を併願する場合は、それぞれのスケジュールを把握し、計画的に対策を進める必要があります。

スケジュール管理を怠ると、出願書類の提出が間に合わなかったり、試験対策が不十分になったりする可能性があります。

総合型選抜の出願時期は、一般選抜よりも早い場合が多く、年内に合否が決まるケースも少なくありません。

一方、一般入試は、大学入学共通テストや個別学力検査など、複数の試験を受験する必要があります。公募推薦は、大学によって出願時期や選考方法が異なります。

これらのスケジュールをすべて把握し、優先順位をつけて対策を進める必要があります。

以下の記事では、総合型選抜と学校推薦型選抜の違いについて解説していますので、ぜひ参考にしてください。

まとめ:総合型選抜(旧AO入試)は計画的な対策で合格を目指す!

本記事では、総合型選抜対策をいつから始めるべきかの最適解について解説してきました。

総合型選抜の対策は早ければ早いほどよいです。

高校1・2年生から始めれば、評定平均のアップや活動実績の積み上げ、志望理由を深められるという3つのメリットがあり、合格可能性が大きく広がります。

3年生からでも、評定の向上、徹底的な志望大学研究、小論文・面接練習で十分に間に合います。大切なのは、評定平均が低くても活動実績が少なくても、今すぐできることからはじめることです。

じゅけラボ予備校では、一般選抜と並行した総合型選抜対策から、3年生の7月から始める直前対策まで、幅広い総合型選抜対策をサポートしています。

LINEやメールで問い合わせを受けつけております。対策の内容や料金について気になる方はぜひ一度ご連絡ください。

よくある質問

-

国公立大学の総合型選抜はいつから準備すれば良いですか?

-

国公立大学の総合型選抜は高校2年生からの準備が理想です。調査結果から合格者の半数以上が高2から対策を開始しており、理想の開始時期も高2の夏〜冬と約4割が回答しています。評定対策に加えて探究活動や課外活動の実績、小論文や面接力など多面的な力を積み重ねる必要があるので、早期準備が安心と合格への近道です。

-

難関私立大学の総合型選抜はいつから準備すれば良いですか?

-

難関私立大学の総合型選抜は高校2年生からの準備開始が望ましいです。実際に合格者の多くが高2から取り組んでおり、活動実績や英語資格、自己分析、小論文対策など時間を要する要素が重視されます。早めに戦略を立てることで志望校に直結する強みを磨けます。

-

総合型選抜の対策は何ヶ月前から始めるべきですか?

-

総合型選抜(旧AO入試)は、多面的な評価を行うため早期準備が有利です。理想は高校1年生からですが、実際に理想の対策スタート時期を総合型選抜入試経験者に調査した結果、高校2年生の冬?高校3年生の春が最も多い回答でしたので、遅くてもその時期には総合型選抜対策をスタートした方が良いでしょう。

-

小論文対策はいつ頃から取り組むのが効果的でしょうか?

-

小論文は頻出テーマを把握し、文章構成や論理展開の練習を繰り返すことが大切です。少なくとも高校2年生の後半には取り組み始めると、じっくりと対策できます。具体的な練習方法については、以下を参考にしてください。

-

公募推薦入試の対策はいつごろスタートするのが理想ですか?

-

公募推薦は募集開始が早い大学も多いため、早ければ早い対策開始が良いですが、遅くても高校2年生の冬?高校3年生春には動き出すのがおすすめです。評定平均や活動実績を整えながら、小論文や面接など各試験形式に合わせた準備を進めましょう。複数方式を併願する場合のスケジュール管理は以下を参考にしてください。

-

AO入試対策の塾にはいつから通い始めれば良いでしょうか?

-

AO入試に特化した塾や予備校の利用は、早ければ早い方が余裕を持った対策ができますが、高校2年生の秋?冬にはスタートするのが理想です。自己PRや志望理由書作成には自己分析が必要なため、早めにスタートすれば万全の準備がしやすくなります。また場合によって活動実績をそこから準備することも可能です。

-

高校3年生の夏から始めても合格の可能性はありますか?

-

3年生の夏休みからでも、集中して対策を進めれば十分に合格のチャンスはあります。 出願時期が早い大学もあるため、効率よく志望大学研究や面接・小論文対策を行いましょう。詳細は以下をご確認ください。

-

高校1・2年生のうちに早期対策を始めるメリットは何でしょうか?

-

評定平均の向上や活動実績の積み上げ、自己分析の深掘りができるなど、合格に直結する大きなアドバンテージがあります。早い段階から準備を始めることで、志望理由書や面接の土台をしっかり作ることが可能です。

-

評定平均が低い場合はどうすればいいでしょうか?

-

評定平均は総合型選抜の重要な要素ですが、活動実績や志望理由書、面接でのアピールで挽回することも可能です。志望大学の出願条件に評定が条件として記載なければ合格のチャンスはあります。また、評定に関しては高校3年生の1学期までの成績が評価対象となる大学も多いため、最後まで成績向上を目指しましょう。

-

一般入試やほかの推薦と併願する際に注意すべきことはありますか?

-

総合型選抜と一般入試、または公募推薦を併願する場合は、試験日や出願書類の提出期間が重なるリスクがあります。まずは各大学のスケジュールをチェックし、優先順位を決めて準備を進めることが大切です。

あなた専用の総合型選抜・公募推薦対策!