あなた専用の総合型選抜・公募推薦対策!

目次

総合型選抜(旧AO入試)で塾や予備校は行くべき?

総合型選抜入試で受験を考えている受験生で塾や予備校に行くべきかどうか悩んでいる方も多いと思います。ここでは、総合型選抜で受験した受験生の塾や予備校の利用率から、総合型選抜の入試倍率、塾や予備校はどのような場合に利用した方がいいのかについて解説します。

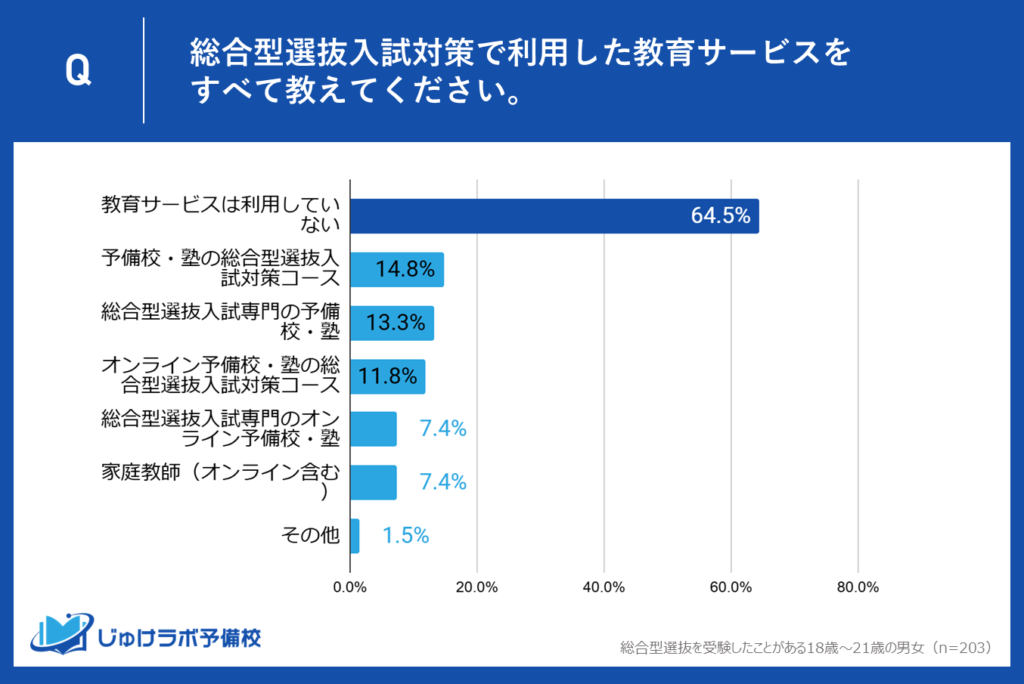

塾への通学なしが6割を超えている

じゅけラボ予備校の調査によると、総合型選抜入試を利用した生徒203人にアンケートをとったところ、64.5%が「教育サービスを利用していない」ということがわかりました。

総合型選抜は学力だけでなく、個人の意欲や活動実績、適性などを総合的に評価する入試方式であるため、塾での専門的な対策が必須というわけではないことを意味します。

学校の授業や先生のサポート、自己分析、情報収集などを通して、自分自身の力で合格を掴み取ることも十分に可能なのです。

人気の大学は結局総合型選抜でも難易度が高く入試倍率が高い

総合型選抜対策で塾に行くべきかを検討する際、頭に入れておきたいのが、志望校の入試倍率です。

一般選抜で人気の大学は総合型選抜でも入試倍率が高いため、塾に通わずに合格を目指すのは非常に難易度が高くなります。

以下の表は、2025年度の総合型選抜入試の一部をピックアップしたものです。

| 大学名 | 倍率 | 学部・入試 |

|---|---|---|

| 慶應義塾大学(私立) | 6.1倍 | 法学部政治学科(FIT入試)A方式 |

| 東北大学(国立) | 10.1倍 | 医学部医学科 |

| 早稲田大学(私立) | 4.7倍 | 全学部平均 |

| 京都大学(国立) | 6.6倍 | 総合人間学部 |

高い倍率の人気の大学への合格を目指すためには、塾や予備校で、プロの指導を受けることが求められます。

塾への通学なしでも合格は可能

塾に通わずに総合型選抜で合格するために重要なのは、以下の3つです。

- 自己分析

- 情報収集

- 戦略的な対策

まず、自分自身の強みや興味関心、これまでの経験などを徹底的に分析し、なぜこの大学・学部で学びたいのかという明確な志望理由を言語化できるようにしましょう。

次に、志望校のアドミッション・ポリシーをしっかりと理解し、過去の選考内容や合格者の体験談などを参考に、自分なりのアピールポイントを見つけることが大切です。

そして、志望理由書や自己推薦書などの出願書類は、自分を最大限にアピールできるよう、時間をかけて丁寧に作成しましょう。面接対策としては、模擬面接を繰り返し行い、自信を持って受け答えできるように練習することが重要です。

小論文対策も同様に、過去問を参考に書き方を学び、実際に書いてみて、学校の先生や信頼できる大人に添削してもらうとよいでしょう。

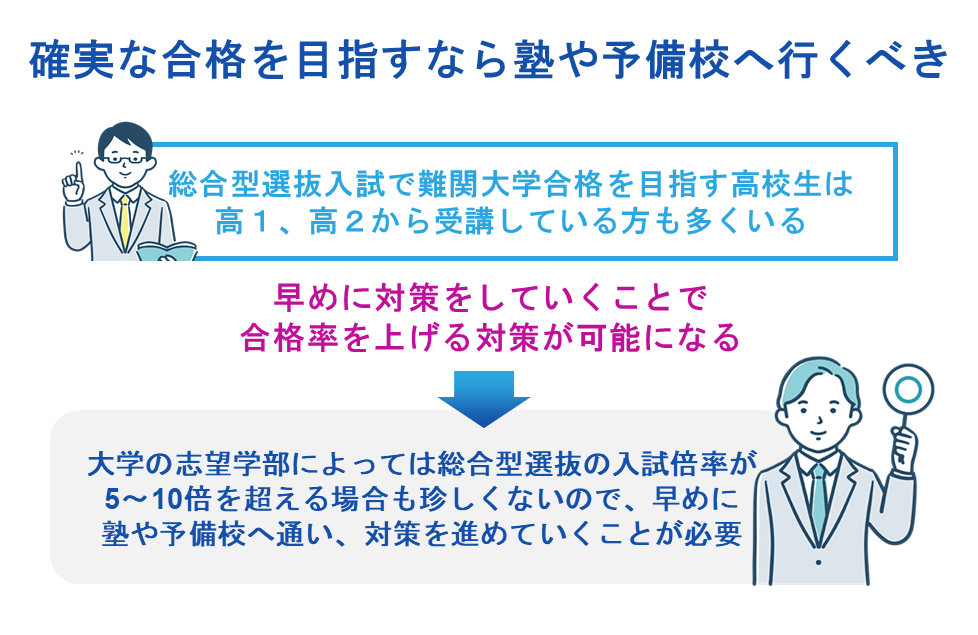

確実な合格を目指すなら塾や予備校へ行くべき

確実な合格を目指すためには、塾や予備校に通うことをおすすめします。

大学の志望学部によっては総合型選抜の入試倍率が5〜10倍を超える場合も珍しくないので、早めに塾や予備校へ通い、対策を進めていくことが必要です。

当じゅけラボ予備校でも総合型選抜入試で難関大学合格を目指す高校生は高1、高2から受講している方も多くいます。早めに対策をしていくことで合格率を上げる対策が可能になります。

もちろん、塾や予備校に通うには費用がかかりますが、「どうしてもこの大学に合格したい」という強い気持ちがあるのなら、塾や予備校はあなたの合格を力強くサポートしてくれるでしょう。

\全て対策で月額11,000円〜29,700円!/

オーダーメイドの総合型選抜入試対策講座総合型選抜(旧AO入試)対策で塾に行くメリットとデメリット

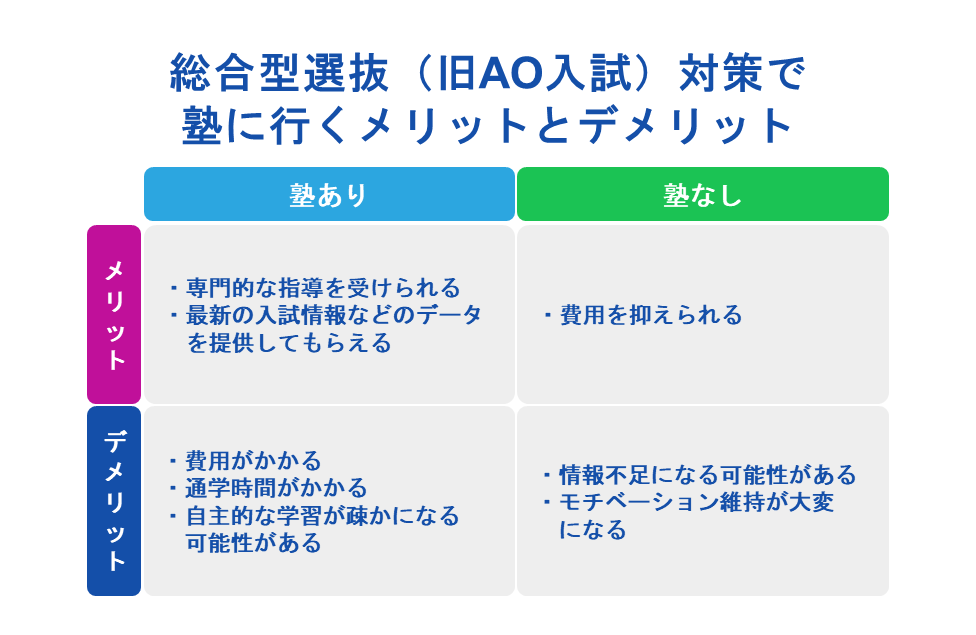

この章では、総合型選抜(旧AO入試)対策で塾に行くべきかどうか迷っている方のために、塾に行くメリットとデメリット、そして塾なしで対策する場合のメリットとデメリットを詳しく解説します。

それぞれのポイントを以下の表にまとめました。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 塾あり | 専門的な指導を受けられる最新の入試情報などのデータを提供してもらえる | 費用がかかる通学時間がかかる自主的な学習が疎かになる可能性がある |

| 塾なし | 費用を抑えられる | 情報不足になる可能性があるモチベーション維持が大変になる |

塾選びのポイントや、塾なしで合格するための対策についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

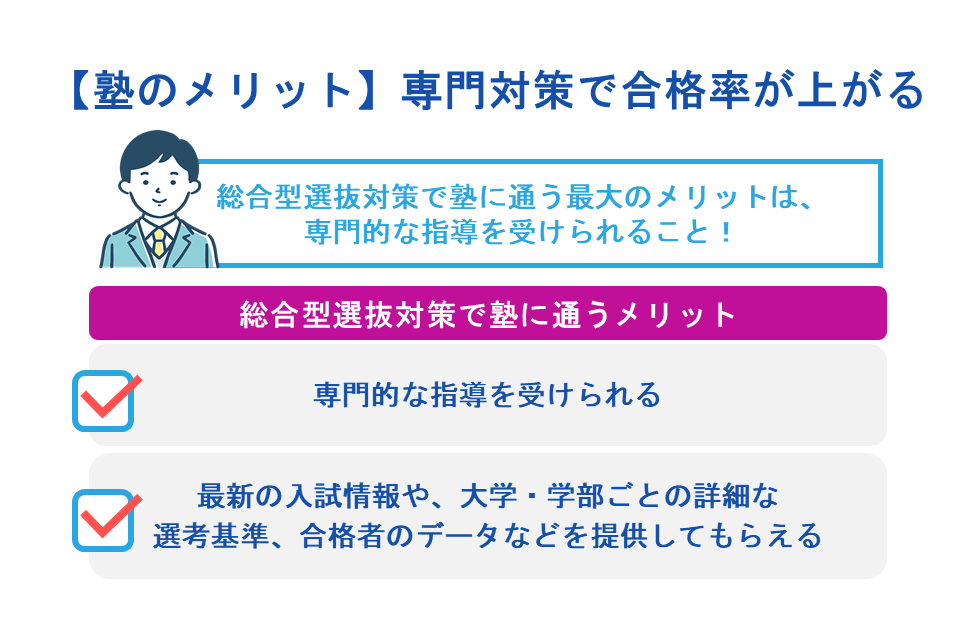

【塾のメリット】専門対策で合格率が上がる

総合型選抜対策で塾に通うメリットは以下のとおりです。

- 専門的な指導を受けられる

- 最新の入試情報や、大学・学部ごとの詳細な選考基準、合格者のデータなどを提供してもらえる

総合型選抜対策で塾に通う最大のメリットは、専門的な指導を受けられることです。

総合型選抜は、学力試験だけでなく、志望理由書、小論文、面接など、多岐にわたる選考方法が用いられます。

塾では、これらの選考方法に特化した対策を提供しており、経験豊富なプロの講師から、自分一人では気づきにくい弱点を克服し、強みを伸ばすための指導を受けられます。

たとえば、志望理由書であれば、大学のアドミッション・ポリシーを理解した上で、自分の経験や熱意を効果的にアピールするための書き方を、添削指導を通して具体的に学べます。

また、小論文対策では、論理的な文章構成や表現方法など、質の高い小論文を書くための指導を受けられ、面接対策では、模擬面接を通して、本番で自信を持って受け答えできるよう、実践的な練習を積めます。

さらに、塾によっては、最新の入試情報や、大学・学部ごとの詳細な選考基準、合格者のデータなどを提供してくれるところもあり、これらの情報は、自分一人で対策を進める場合には入手しづらい貴重なものとなります。

\全て対策で月額11,000円〜29,700円!/

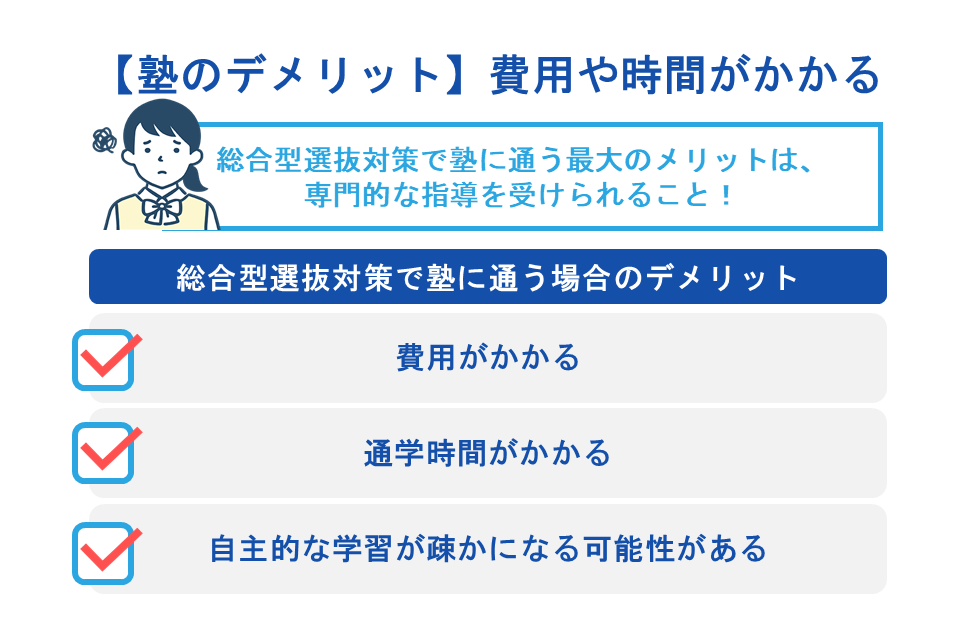

オーダーメイドの総合型選抜入試対策講座【塾のデメリット】費用や時間がかかる

総合型選抜対策で塾に通う場合のデメリットは以下のとおりです。

- 費用がかかる

- 通学時間がかかる

- 自主的な学習が疎かになる可能性がある

塾に通うことのデメリットとして、まず挙げられるのは費用面です。

年間の費用は、数十万円から100万円以上かかる場合もあり、家計にとって大きな負担となる可能性があります。

また、塾に通うためには、授業時間や通塾時間を確保する必要があり、時間的な制約も生まれます。

学校の授業や部活動、その他の活動との両立が難しくなるケースも考えられます。

さらに、塾に通っていることで安心感を得てしまい、自主的な学習がおろそかになってしまう点もデメリットの一つです。

塾の授業や課題をこなすだけでなく、自分自身で計画的に学習を進めることが重要です。

じゅけラボ予備校では、基本コース月額18,480円(税込)で総合型選抜の入試対策をおこなっています。また、オンラインでの指導のため、通塾2時間を取られることもなく、効率的な学習が可能です。

じゅけラボ予備校の総合型選抜対策に興味がある方は、ぜひ、下のページからご確認ください。

\全て対策で月額11,000円〜29,700円!/

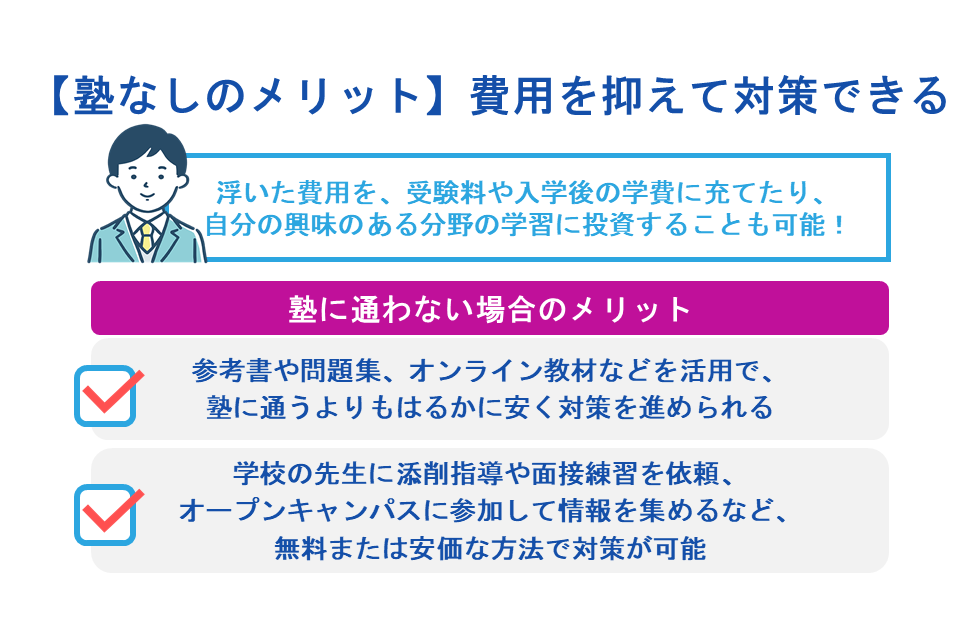

オーダーメイドの総合型選抜入試対策講座【塾なしのメリット】費用を抑えて対策できる

塾に通わないことの最大のメリットは、費用を大幅に抑えられることです。

塾に通うと、授業料や教材費、交通費など、さまざまな費用がかかりますが、塾に通わないのであれば、これらの費用を節約できます。

たとえば、参考書や問題集、オンライン教材などを活用すれば、塾に通うよりもはるかに安く対策を進められます。

また、学校の先生に添削指導や面接練習をお願いしたり、大学が主催するオープンキャンパスに参加して情報を集めたりするなど、無料または安価な方法で対策することも可能です。

浮いた費用を、受験料や入学後の学費に充てたり、自分の興味のある分野の学習に投資したりすることもできるでしょう。

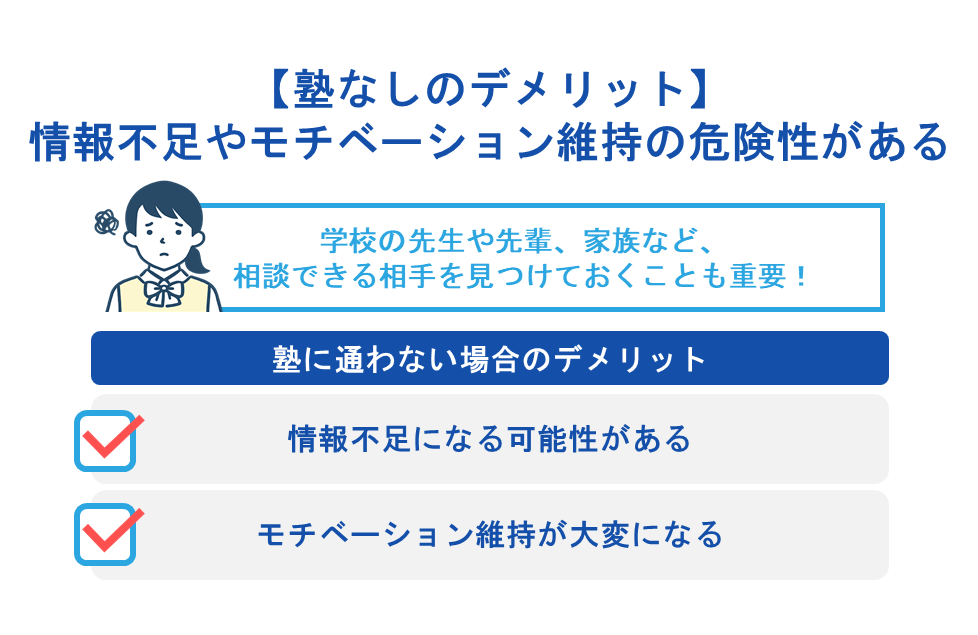

【塾なしのデメリット】情報不足やモチベーション維持の危険性がある

塾に通わない場合のデメリットは以下のとおりです。

- 情報不足になる可能性がある

- モチベーション維持が大変になる

塾に通わずに総合型選抜対策をおこなう場合、最も注意すべき点は、情報不足によって必要な対策不足が生じる可能性があることです。

塾に通っていれば、最新の入試情報や、大学・学部ごとの詳細な選考基準、合格者のデータなどを容易に入手できます。しかし、塾なしの場合は、これらの情報を自分で収集しなければなりません。

大学のウェブサイトやパンフレット、過去問、参考書などを活用するのはもちろん、オープンキャンパスに積極的に参加したり、学校の先生や先輩に話を聞いたりするなど、さまざまな方法で情報収集をおこなう必要があります。

また、塾なしの場合は、モチベーションの維持も課題となります。塾のように、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる環境がないため、自分自身で学習のモチベーションを高く保つ工夫が必要です。

たとえば、明確な目標を設定し、計画的に学習を進める、定期的に模擬試験を受けて自分の実力を確認する、などが有効です。さらに、学校の先生や先輩、家族など、相談できる相手を見つけておくことも重要です。

\全て対策で月額11,000円〜29,700円!/

オーダーメイドの総合型選抜入試対策講座総合型選抜(旧AO入試)対策で塾に行くべきか悩んでいる際のチェックリスト

塾がおすすめな人の特徴、塾なしでも大丈夫な人の特徴をそれぞれ解説していきます。

最後には、タイプ別のチェックリストを用意しており、より具体的に通塾すべきか、どちらが向いているか診断します。

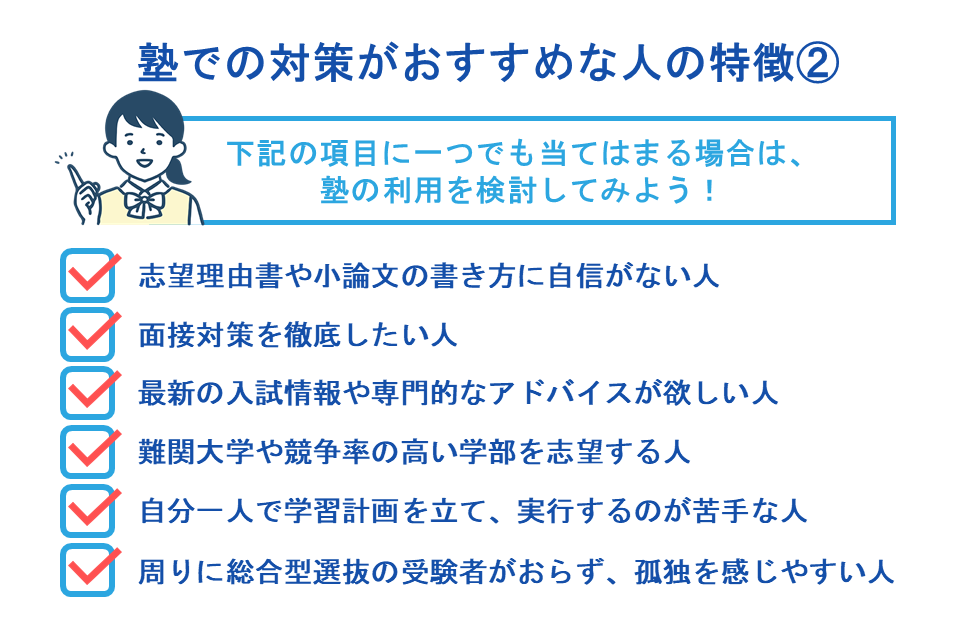

塾での対策がおすすめな人の特徴

総合型選抜対策は、一般的な学力試験対策とは異なり、多岐にわたる準備が必要です。

自分一人で対策を進めるのが難しいと感じる場合や、より専門的な指導を受けたいと考える場合は、塾のサポートが有効です。

以下のような特徴に当てはまる人は、塾での対策がおすすめです。

| おすすめの人 | 理由 |

|---|---|

| 志望理由書や小論文の書き方に自信がない人 | 塾では、プロの講師が添削指導を行い、大学のアドミッション・ポリシーに沿った効果的な書き方を指導してくれる論理的な文章構成や表現方法など、質の高い書類を作成するためのサポートを受けられる |

| 面接対策を徹底したい人 | 模擬面接を通して、本番で自信を持って受け答えできるよう、実践的な練習を積める面接官の質問の意図を理解し、簡潔でわかりやすい回答をするための指導や、礼儀作法、表情、態度などのアドバイスももらえる |

| 最新の入試情報や専門的なアドバイスが欲しい人 | 塾は、最新の入試情報や、大学・学部ごとの詳細な選考基準、合格者のデータなどを持っている情報を活用することで、より効果的な対策を立てられる |

| 難関大学や競争率の高い学部を志望する人 | 難関大学ほど、総合型選抜の選考は高度化・多様化する傾向にある専門的な対策をおこなうことで、他の受験生と差をつけ、合格の可能性を高められる |

| 自分一人で学習計画を立て、実行するのが苦手な人 | 塾では、状況に合わせて学習計画を作成し、進捗管理も行ってくれる |

| 周りに総合型選抜の受験者がおらず、孤独を感じやすい人 | 塾には、同じ目標を持つ仲間がいる互いに励まし合い、刺激し合うことで、モチベーションを高く保ちながら受験勉強に取り組める |

上記の項目に一つでも当てはまる場合は、塾の利用を検討してみましょう。

多くの塾では、無料体験授業や説明会を実施しています。積極的に参加し、自分に合った塾かどうかを見極めるのがおすすめです。

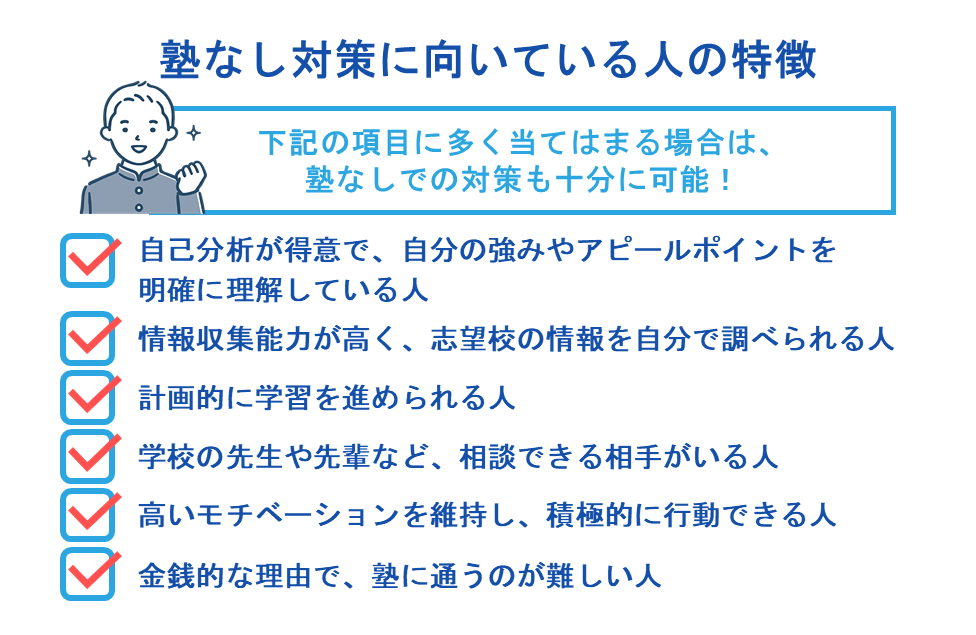

塾なし対策に向いている人の特徴

総合型選抜は、必ずしも塾に通わなければ合格できないというわけではありません。

自分自身の強みを理解し、それを効果的にアピールできる人であれば、塾なしでも十分に合格を目指せます。以下のような特徴に当てはまる人は、塾なしでの対策も検討してみましょう。

| おすすめの人 | 理由 |

|---|---|

| 自己分析が得意で、自分の強みやアピールポイントを明確に理解している人 | 自分の経験や考えを整理し、志望理由書や面接で効果的に表現できる |

| 情報収集能力が高く、志望校の情報を自分で調べられる人 | 大学のウェブサイトやパンフレット、過去問などを活用し、必要な情報を自分で集められる |

| 計画的に学習を進められる人 | 自分で学習計画を立て、着実に実行できる |

| 学校の先生や先輩など、相談できる相手がいる人 | 添削指導や面接練習をお願いしたり、アドバイスをもらったりできる |

| 高いモチベーションを維持し、積極的に行動できる人 | 困難な状況でも、諦めずに努力を続けられる |

| 金銭的な理由で、塾に通うのが難しい人 | 塾に通わなくても、参考書やオンライン教材などを活用して、費用を抑えながら対策できる |

上記の項目に多く当てはまる場合は、塾なしでの対策も十分に可能です。

ただし、情報収集やモチベーション維持には注意が必要です。不安な場合は、学校の先生や先輩に相談したり、塾の無料相談を利用したりするのもよいでしょう。

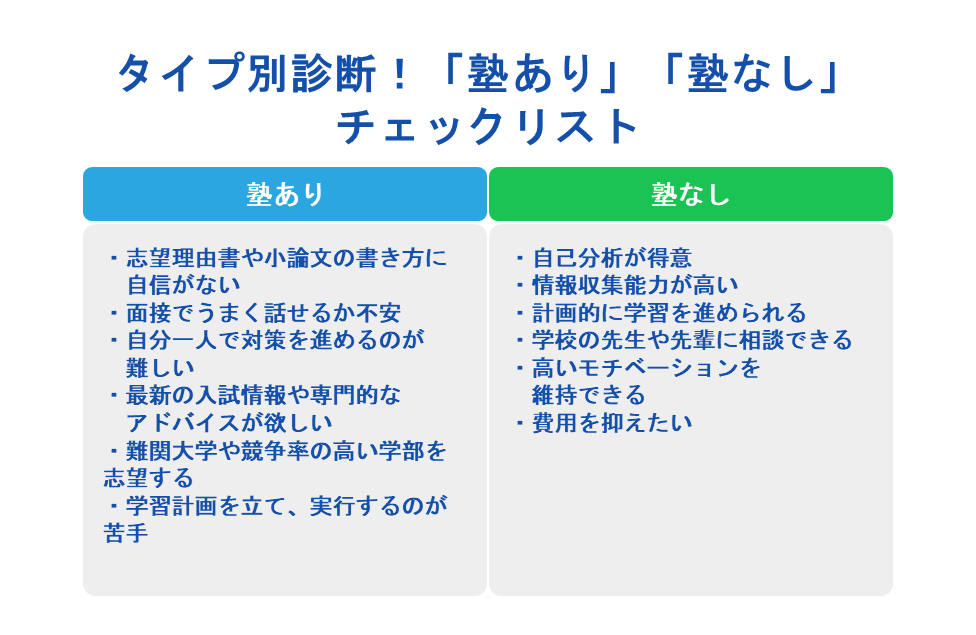

タイプ別診断!「塾あり」「塾なし」チェックリスト

あなたは「塾あり」「塾なし」どちらの対策が向いているのか、以下のチェックリストで確認してみましょう。

| 塾あり | 塾なし |

|---|---|

| ・志望理由書や小論文の書き方に自信がない ・面接でうまく話せるか不安 ・自分一人で対策を進めるのが難しい ・最新の入試情報や専門的なアドバイスが欲しい ・難関大学や競争率の高い学部を志望する ・学習計画を立て、実行するのが苦手 | ・自己分析が得意情報収集能力が高い ・計画的に学習を進められる学校の先生や先輩に ・相談できる ・高いモチベーションを維持できる ・費用を抑えたい |

より多く当てはまった方が、あなたに向いている対策方法です。

ただし、これはあくまでも目安です。最終的には、自分自身の状況や性格、志望校のレベルなどを総合的に判断して、最適な選択をしましょう。

どちらの対策方法を選んだとしても、総合型選抜で合格するためには、主体的な学習姿勢と、自分自身の強みを最大限にアピールするための努力が不可欠です。

総合型選抜(旧AO入試)の塾選びで失敗しないための4つのポイントと注意点

塾選びは、総合型選抜の合否を大きく左右する可能性があります。

具体的には以下のポイントを抑えておきましょう。

- 志望校の合格実績の確認方法

- 自分に合ったサポート体制(個別・集団・オンライン)の選び方

- 塾の費用に関する注意点と費用対効果の考え方

- 無料体験授業の活用方法とチェックポイント

それぞれ解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

①【合格実績】志望校に強いか過去の合格実績を必ずチェックする

塾を選ぶ上で最も重要なポイントの一つが、志望校への合格実績です。

合格実績は、その塾の指導力やノウハウ、そして志望校の入試対策への強さを測る客観的な指標となります。

まずは、塾のウェブサイトやパンフレットで、志望校の合格者数や合格率を確認しましょう。

特定の大学・学部の合格実績が豊富であれば、その塾はその大学の入試傾向や対策を熟知している可能性が高いです。

可能であれば、合格者の体験談などを参考に、塾の指導内容や雰囲気、サポート体制などを具体的に把握しましょう。

体験談からは、塾のウェブサイトやパンフレットだけではわからない、リアルな情報を得られます。

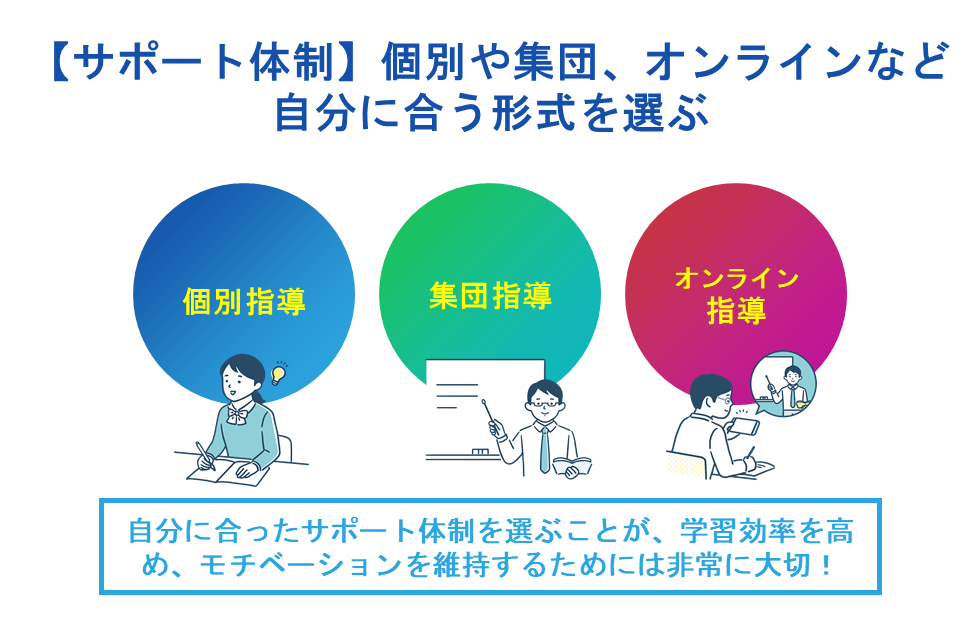

②【サポート体制】個別や集団、オンラインなど自分に合う形式を選ぶ

塾のサポート体制は、個別指導、集団指導、オンライン指導など、さまざまな形式があります。

それぞれの形式にはメリットとデメリットがあり、あなたの学習スタイルや性格、生活リズムによって、合う・合わないがあります。

個別指導では、先生と1対1でじっくりと指導を受けられ、疑問点や不明点をその場で解消できます。

また、自分の理解度や進捗状況に合わせて、カリキュラムを柔軟に調整してもらうことも可能です。

自分に合ったサポート体制を選ぶことが、学習効率を高め、モチベーションを維持するためには非常に大切なのです。

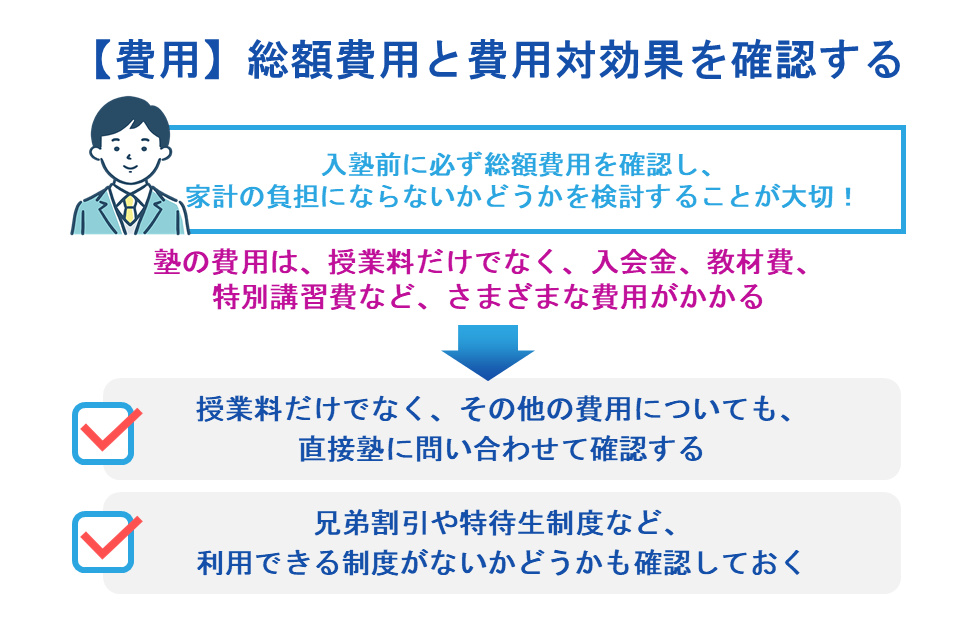

③【費用】総額費用と費用対効果を確認する

塾の費用は、授業料だけでなく、入会金、教材費、特別講習費など、さまざまな費用がかかります。

そのため、入塾前に必ず総額費用を確認し、家計の負担にならないかどうかを検討することが大切です。

パンフレットやウェブサイトに記載されている授業料だけでなく、その他の費用についても、直接塾に問い合わせて確認しましょう。また、費用対効果、つまり、支払う費用に見合うだけの成果が得られるかどうかも重要な判断基準です。

兄弟割引や特待生制度など、利用できる制度がないかどうかも確認しておくとよいでしょう。

以下の記事では、総合型選抜対策をおこなう塾の費用について解説しています。塾の費用について知りたい方はぜひ参考にしてください。

④【体験授業】無料体験で相性や雰囲気を自分の目で確かめる

ほとんどの塾では、入塾前に無料体験授業や説明会を実施しています。

これらの機会を積極的に活用し、塾の雰囲気や講師との相性を自分の目で確かめることが大切です。

実際に授業を受けてみることで、講師の教え方や授業の進め方、クラスの雰囲気などが自分に合っているかどうかを判断できます。

また、塾の設備や自習室の環境、他の生徒の様子なども確認できます。体験授業では、積極的に質問し、疑問や不安を解消しておきましょう。

可能であれば、複数の塾の無料体験授業に参加し、比較検討することをおすすめします。体験授業は、塾選びの重要な判断材料となりますので、ぜひ活用しましょう。

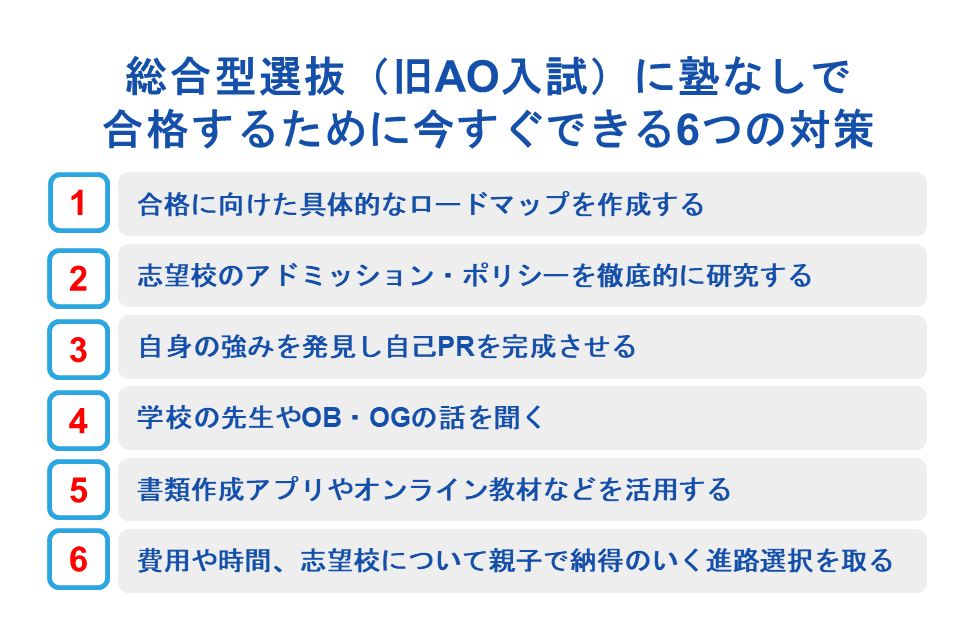

総合型選抜(旧AO入試)に塾なしで合格するために今すぐできる6つの対策

塾に通っていなくても、効果的な対策をおこなうことで、合格の可能性は十分に高められます。

具体的には以下の6つの対策を行いましょう。

- 合格に向けた具体的なロードマップを作成する

- 志望校のアドミッション・ポリシーを徹底的に研究する

- 自身の強みを発見し自己PRを完成させる

- 学校の先生やOB・OGの話を聞く

- 書類作成アプリやオンライン教材などを活用する

- 費用や時間、志望校について親子で納得のいく進路選択を取る

それぞれ解説していきますので、参考にしてください。

①合格に向けた具体的なロードマップを作成する

総合型選抜に塾なしで合格するためには、まず、合格までの具体的なロードマップを作成することが重要です。

ロードマップとは、合格というゴールに到達するまでの道のりを、地図のように可視化したものです。目標を明確にし、いつまでに何をすべきかを具体的に示すことで、計画的に対策を進められます。

まずは、志望校の募集要項をよく読み、出願までのスケジュールと必要な対策を把握しましょう。

大切なのは、計画を立てて終わりではなく、定期的に進捗状況を確認し、必要に応じて修正することです。

計画通りに進まないこともありますが、その都度、柔軟に計画を修正することで、着実に合格へと近づけられます。

②志望校のアドミッション・ポリシーを徹底的に研究する

志望校のアドミッション・ポリシーを徹底的に研究することは、総合型選抜対策の要です。

アドミッション・ポリシーとは、大学がどのような学生を求めているかを具体的に示したものです。

大学が求める人物像を深く理解することで、志望理由書や面接で、的外れなアピールをしてしまうリスクを避けられます。

まずは、大学のウェブサイトやパンフレットで、アドミッション・ポリシーを確認しましょう。

そして、アドミッション・ポリシーに書かれているキーワードやフレーズを抜き出し、それぞれの言葉が具体的にどのような学生像を指しているのかを考えます。

次に、自分の過去の経験や活動を振り返り、大学が求める学生像と合致する部分を探します。

部活動、生徒会活動、ボランティア活動、趣味など、どんな経験でも構いません。

大切なのは、その経験から何を学び、どのように成長したのかを具体的に説明できるようにすることです。

アドミッション・ポリシーを徹底的に研究し、志望校が求める学生像を深く理解することで、合格に大きく近づくでしょう。

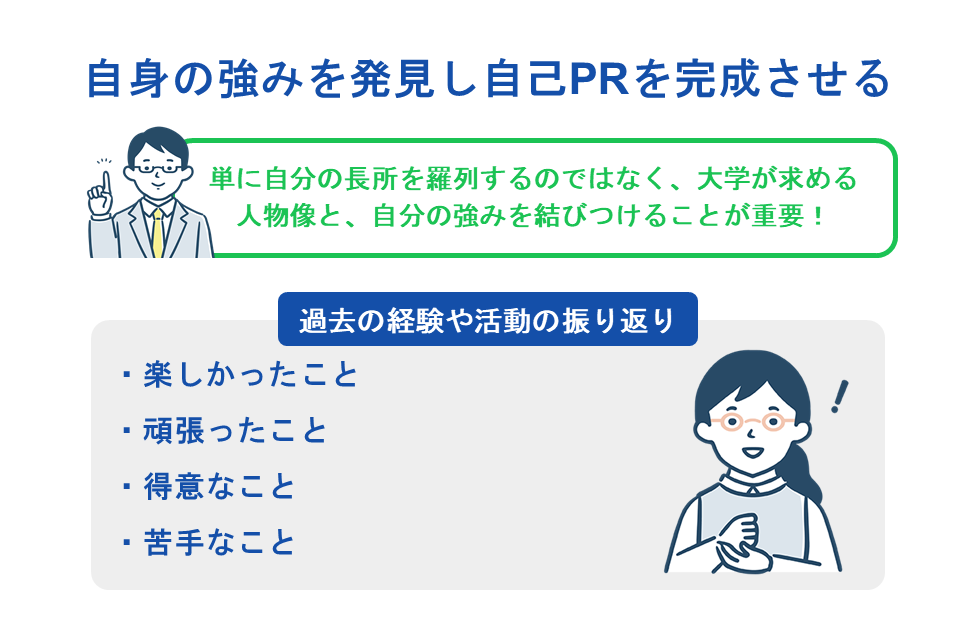

③自身の強みを発見し自己PRを完成させる

総合型選抜で合格を勝ち取るためには、自分自身の強みを発見し、それを効果的にアピールする自己PRを作成することが不可欠です。

自己PRは、単に自分の長所を羅列するのではなく、大学が求める人物像と、自分の強みを結びつけることが重要です。

まずは、自己分析を通して、自分の強みや特徴、価値観などを深く理解しましょう。

過去の経験や活動を振り返り、以下のことを書き出してみるのがおすすめです。

- 楽しかったこと

- 頑張ったこと

- 得意なこと

- 苦手なこと

それぞれの経験から何を学び、どのように成長したのかを具体的に掘り下げていきましょう。

自己PRを作成する際には、大学で何を学びたいのか、将来どのようなことをしたいのか、という将来の展望も明確に伝えることが大切です。

作成した自己PRは、必ず学校の先生や家族など、第三者に読んでもらい、客観的な意見やアドバイスをもらいましょう。自分では気づかなかった改善点が見つかることもあります。

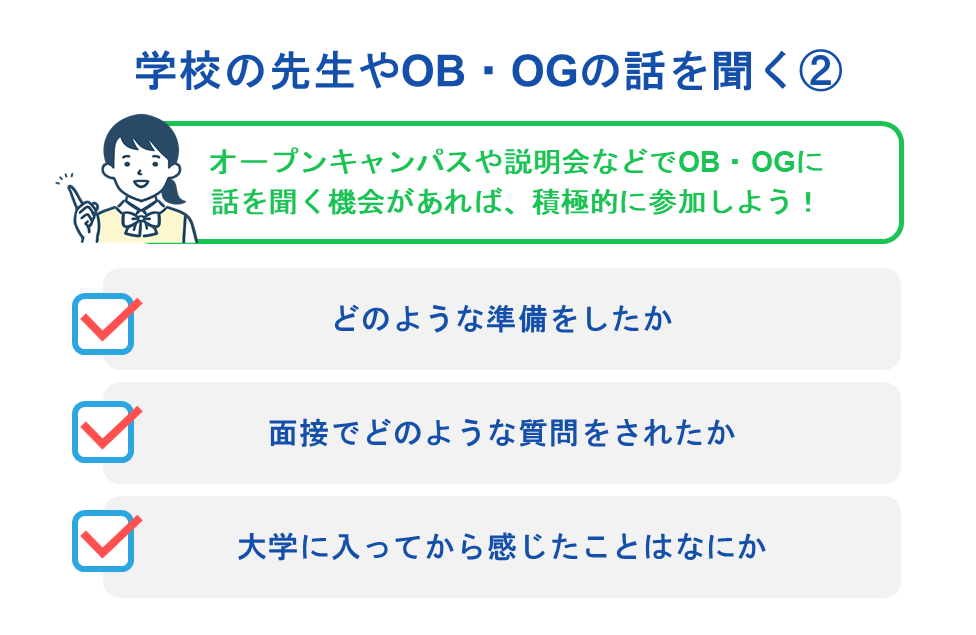

④学校の先生やOB・OGの話を聞く

学校の先生やOB・OGは、総合型選抜対策において非常に心強い存在です。

積極的に相談し、アドバイスをもらうことで、より効果的な対策を進められます。

学校の先生、とくに進路指導の先生や担任の先生は、総合型選抜に関する豊富な情報やノウハウを持っています。

志望理由書の添削や面接練習をお願いするのはもちろん、以下のように気になることを積極的に質問してみましょう。

- この大学の総合型選抜では、どのような点が重視されるのか

- 過去の合格者はどのような対策をしていたのか など

また、OB・OGは、実際に総合型選抜を経験した先輩であり、実体験に基づいた話を聞けます。

大学のオープンキャンパスや説明会などでOB・OGに話を聞く機会があれば、積極的に参加しましょう。下記のような具体的な質問をすることで、よりリアルな情報を得られます。

- どのような準備をしたか

- 面接でどのような質問をされたか

- 大学に入ってから感じたことはなにか

学校によっては、進路相談室に総合型選抜に関する資料や過去問、合格者の体験談などが保管されている場合があります。

積極的に活用し、情報収集に役立てましょう。

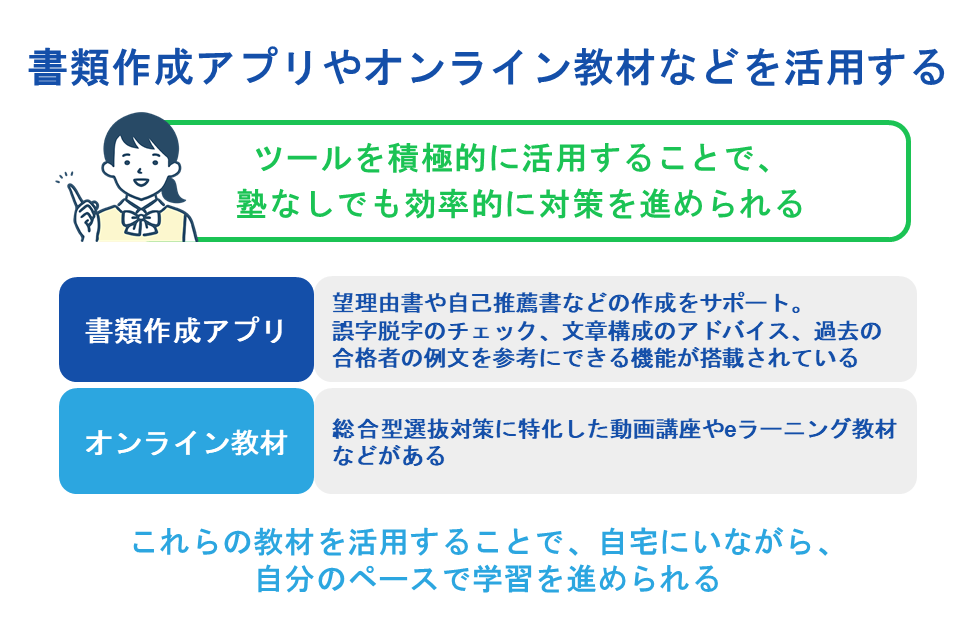

⑤書類作成アプリやオンライン教材などを活用する

近年、総合型選抜対策に役立つ書類作成アプリやオンライン教材などが充実してきています。

ツールを積極的に活用することで、塾なしでも効率的に対策を進められます。

書類作成アプリは、志望理由書や自己推薦書などの作成をサポートしてくれます。誤字脱字のチェックや、文章構成のアドバイス、過去の合格者の例文を参考にできる機能など、さまざまな機能が搭載されています。

また、オンライン教材には、総合型選抜対策に特化した動画講座やeラーニング教材などがあります。

これらの教材を活用することで、自宅にいながら、自分のペースで学習を進められます。

さらに、オンライン添削サービスを利用すれば、プロの講師に志望理由書や小論文を添削してもらうことも可能です。これらのツールは、塾に通う時間や費用を節約しながら、質の高い対策を行いたい方におすすめです。

\添削をプロに安価に依頼しよう!/

オーダーメイドの総合型選抜・公募推薦対策⑥費用や時間、志望校について親子で納得のいく進路選択を取る

総合型選抜の対策を進める上で、最も大切なことの一つが、親子でしっかりと話し合い、納得のいく進路選択をすることです。

総合型選抜の対策には、ある程度の費用と時間がかかります。

塾に通う場合はもちろん、塾なしで対策する場合でも、参考書や問題集、オンライン教材などを購入したり、模試を受けたりする費用がかかります。

まずは、総合型選抜対策にかかる費用を洗い出し、予算を立てましょう。

塾に通う場合は、授業料だけでなく、交通費や教材費なども考慮に入れる必要があります。

次に、塾に通う場合は、通塾時間や授業時間を考慮し、無理のないスケジュールを組みましょう。

塾なしで対策する場合は、いつまでに何をやるのか、具体的な計画を立てることが重要です。そして、志望校について、親子でよく話し合いましょう。

大学のウェブサイトやパンフレットを一緒に見たり、オープンキャンパスに一緒に参加したりするのもよいでしょう。

\コスパ抜群!月額11,000円〜29,700円/

オーダーメイドの総合型選抜入試対策講座まとめ:総合型選抜(旧AO入試)対策で塾に行くべきかは自分に合わせて選択しよう

本記事では、総合型選抜対策で塾に行くべきかという点について解説しました。

総合型選抜は、塾なしでも合格は可能です。ただし、データの活用やモチベーションの管理などを行い、合格率を高めるためには、塾へ通塾することがおすすめです。

塾選びで失敗しないためには、合格実績、サポート体制、費用、体験授業を確認し、自分に合うか見極めましょう。

塾なしなら、ロードマップ作成、志望校研究、自己PR作成が重要です。また、学校の先生やOB・OGへの相談、各種ツールの活用で対策していくことをおすすめします。

重要なのは、塾の有無に関わらず、あなたに合った方法で対策し、合格を目指すことです。どちらを選んでも、後悔のないよう、対策に取り組んでいきましょう。

総合型選抜の対策をオンラインで効率的におこないたい方には、じゅけラボ予備校の「総合型選抜入試対策講座」がおすすめです。

メールまたはLINEで問い合わせを受けつけています。

対策の内容や料金、特徴などが気になる方はぜひお気軽にご連絡ください。

よくある質問

-

総合型選抜を受ける場合、やはり塾に通うべきですか?

-

総合型選抜は塾が必須というわけではありません。志望校の難易度や自分の苦手分野を補いたい場合、専門的な情報や指導が得られる塾の利用がおすすめです。一方、独学が得意なら塾なしでも合格は十分可能です。

-

塾なしで合格できる割合はどのくらいなのでしょうか?

-

じゅけラボ予備校の調査によると、総合型選抜を利用した受験生の約64.5%は塾などを利用せず合格しています。志望校や難易度によって状況は変わりますが、自己分析や戦略的な準備次第で独学合格も可能です。ただし、難関大学や人気大学の場合総合型選抜でも入試倍率が5倍?10倍以上になることも珍しくなく合格難易度が高くなりますので塾や予備校の利用も視野にいれることもオススメしています。

-

総合型選抜の塾の相場はいくらくらいかかりますか?

-

入会金や授業料、教材費などを含めると年間数十万円から100万円以上の高額になる場合もあります。オンライン指導やコース内容で費用は変動するため、必ず総額を確認し費用対効果を考えることが重要です。じゅけラボ予備校の場合は、志望大学の総合型選抜に必要な全ての対策を月間11,000円?29,700円の低価格で提供しています。是非一度ご検討ください。

-

志望理由書や小論文は独学でも対応できますか?

-

自己分析と十分な下調べ、そして徹底した練習を重ねれば独学でも対策可能です。学校の先生や信頼できる方の添削を活用しながら、文章構成や論理展開を磨くことがポイントになります。

-

難関大学を目指すなら、やはり塾に通うほうがいいですか?

-

早慶や難関私立大学、国立難関大など倍率の高い大学では、総合型選抜でも高度な対策が求められます。プロによる書類添削や面接練習など手厚いサポートが必要な場合は、塾や予備校を利用する方が有利といえるでしょう。

-

塾なしの場合、情報不足をどうやって防げばいいでしょうか?

-

大学の公式サイトや過去問、オープンキャンパスなどで最新情報を得ることが重要です。学校の先生や先輩、OB・OGにも積極的に相談し、ネット上のコミュニティやSNSも活用して情報を収集しましょう。

-

「塾あり」と「塾なし」、どちらが自分に合っているか迷ったときは?

-

志望校のレベルや自分の学習スタイル、費用面などを総合的に検討してください。自分で計画的に進められるなら塾なしでも合格を目指せますが、不安が大きい場合は塾のサポートが有効です。判断に迷ったら以下を参考にしてください。

あなた専用の総合型選抜・公募推薦対策!