あなた専用の総合型選抜・公募推薦対策!

目次

学校推薦型選抜と総合型選抜(旧AO入試)の違いとは?

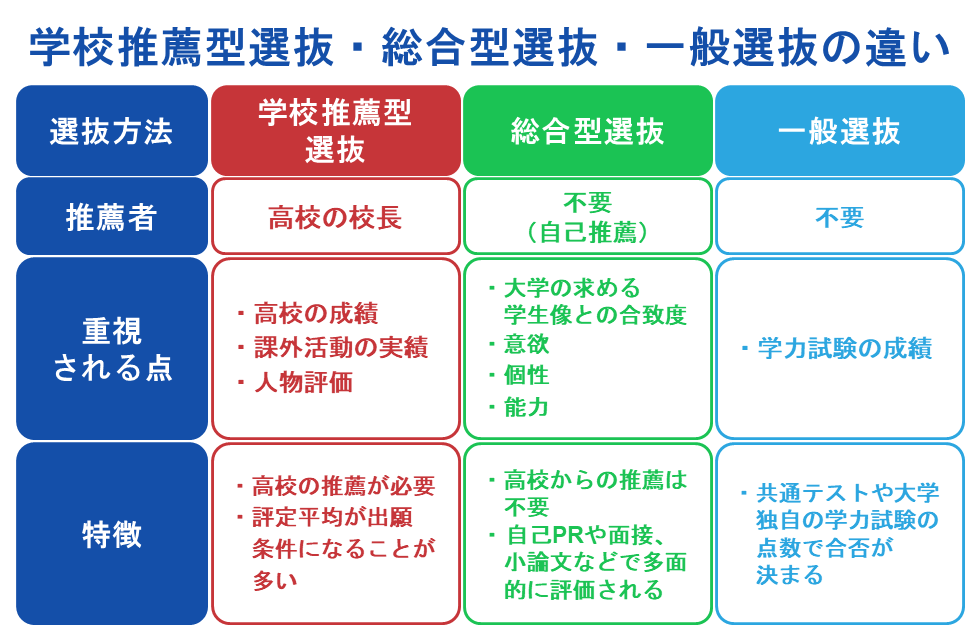

大学入試には、大きく分けて以下の3つの選抜方法があり、それぞれ評価のポイントや出願の条件が異なります。

- 学校推薦型選抜

- 総合型選抜(旧AO入試)

- 一般選抜

学校推薦型選抜と総合型選抜(旧AO入試)の違いはもちろん、一般選抜と異なる点も含めて、それぞれ詳しく解説します。

学校推薦型選抜・総合型選抜・一般選抜の違い

学校推薦型選抜・総合型選抜・一般選抜の違いは、「誰が推薦するか」「何を重視するか」という点です。以下の表で、それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。

| 選抜方法 | 推薦者 | 重視される点 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 学校推薦型選抜 | 高校の校長 | ・高校の成績・課外活動の実績・人物評価 | ・高校の推薦が必要・評定平均が出願条件になることが多い |

| 総合型選抜 | 不要(自己推薦) | ・大学の求める学生像との合致度・意欲・個性・能力 | ・高校からの推薦は不要・自己PRや面接、小論文などで多面的に評価される |

| 一般選抜 | 不要 | 学力試験の成績 | 共通テストや大学独自の学力試験の点数で合否が決まる |

学校推薦型選抜は高校の校長先生からの推薦が必要で、高校時代の成績や活動が重視されます。総合型選抜は、高校からの推薦は不要で、大学が求める学生像にあっているかどうかを中心に、意欲や個性、能力などが多面的に評価される形式です。

「自分をどうアピールしたいか」によって、選ぶべき選抜方法が変わってきます。

学校推薦型選抜とは

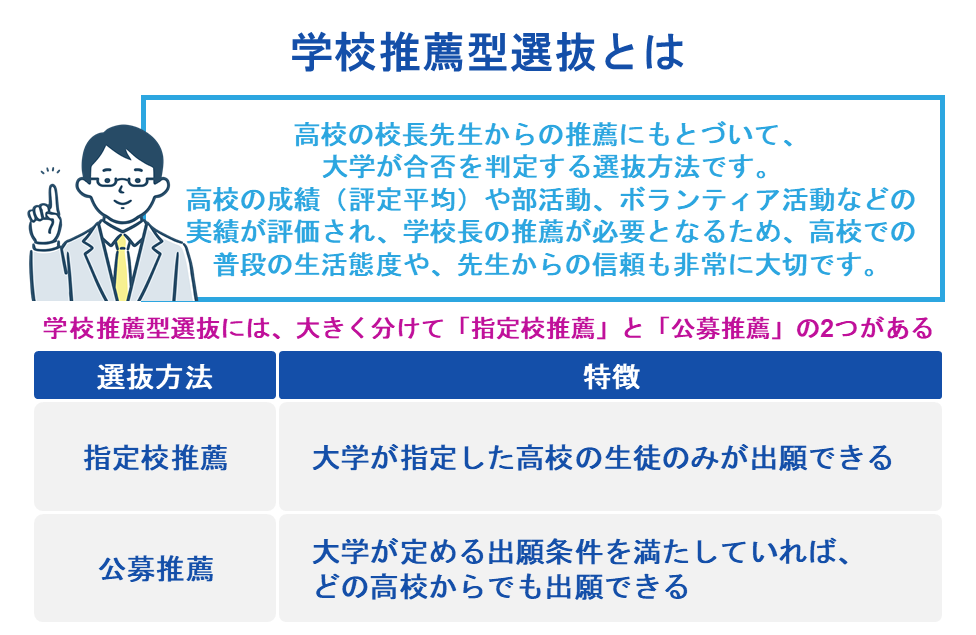

学校推薦型選抜は、高校の校長先生からの推薦にもとづいて、大学が合否を判定する選抜方法です。

高校の成績(評定平均)や部活動、ボランティア活動などの実績が評価されます。また、学校長の推薦が必要となるため、高校での普段の生活態度や、先生からの信頼も非常に大切です。

学校推薦型選抜には、大きく分けて「指定校推薦」と「公募推薦」の2つがあります。

| 選抜方式 | 特徴 |

|---|---|

| 指定校推薦 | 大学が指定した高校の生徒のみが出願できる |

| 公募推薦 | 大学が定める出願条件を満たしていれば、どの高校からでも出願できる |

指定校推薦は、特定の高校と大学との信頼関係にもとづいて成り立っている制度です。一方、公募推薦は、出願条件を満たしていれば、どの高校からも出願できる点で、多くの受験生にチャンスが開かれています。

いずれの場合も、高校での成績や活動などの努力が評価されるため、1年生の頃から計画的に学習を進め、良い成績を維持しながら、部活動やボランティアなどの活動に積極的に取り組むことなどが合格への近道となるでしょう。

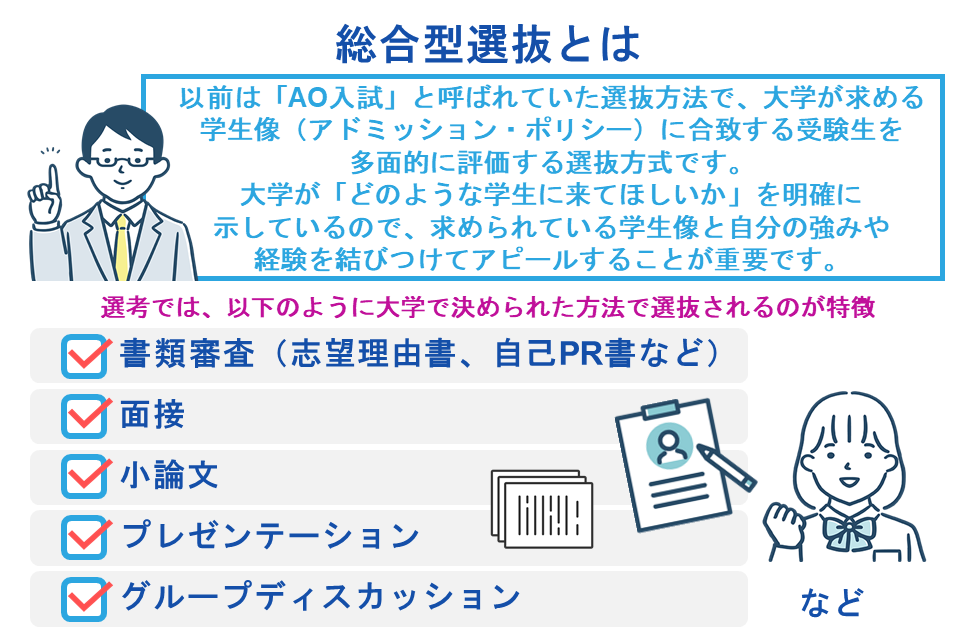

総合型選抜とは

総合型選抜は、以前は「AO入試」と呼ばれていた選抜方法で、大学が求める学生像(アドミッション・ポリシー)に合致する受験生を多面的に評価する選抜方式です。高校からの推薦は不要で、自分自身を推薦する「自己推薦」の形式で出願します。

総合型選抜では、学力試験だけでは測れない、受験生の個性や意欲、将来の可能性などが重視されます。

選考では、以下のように大学で決められた方法で選抜されるのが特徴です。

- 書類審査(志望理由書、自己PR書など)

- 面接

- 小論文

- プレゼンテーション

- グループディスカッション

大学が「どのような学生に来てほしいか」を明確に示しているので、求められている学生像と自分の強みや経験を結びつけてアピールすることが重要です。

総合型選抜は、自分の個性や能力を最大限にアピールしたい受験生にとって、大きなチャンスとなる選抜方法であるため、「どうしてもこの大学で学びたい」という強い意欲がある方は、ぜひチャレンジしてみましょう。

学校推薦型選抜と総合型選抜(旧AO入試)の選考内容の違い

学校推薦型選抜と総合型選抜(旧AO入試)の選考内容には、以下のような違いがあります。

| 選抜方法 | 主な選考内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 学校推薦型選抜 | ・書類審査(調査書、推薦書、志望理由書など)・面接・小論文・大学入学共通テスト(利用する場合もある) | ・高校の成績や課外活動の実績が重視される・高校からの推薦が必要 |

| 総合型選抜 | ・書類審査(志望理由書、自己PR書、活動報告書など)・面接・小論文・プレゼンテーション・グループディスカッション・実技試験・大学入学共通テスト(利用する場合もある) | ・大学が求める学生像(アドミッション・ポリシー)に合致しているかが重視される・高校からの推薦は不要・大学によって選考方法が異なる |

表からもわかるように、学校推薦型選抜は、高校の先生からの推薦を基に、高校時代の活動実績や学習成績が評価されます。

一方、総合型選抜は、自分で自分を推薦する入試であり、大学が求める人物像にどれだけ合っているかが重要になります。

それぞれの選考内容を詳しく解説するので、違いを押さえて自分にあった選抜方式を考えてみましょう。

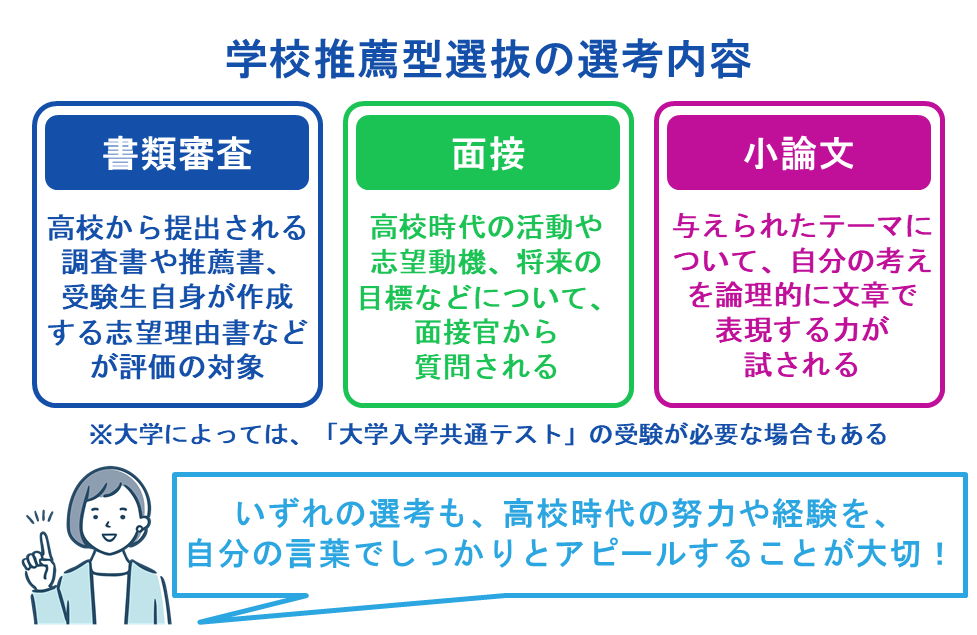

学校推薦型選抜の選考内容

学校推薦型選抜の選考内容は、主に以下の3つです。

- 書類審査

- 面接

- 小論文

大学によっては、「大学入学共通テスト」の受験が必要な場合もあります。

書類審査では、高校から提出される調査書や推薦書、受験生自身が作成する志望理由書などが評価の対象です。「調査書」には、高校3年間の成績(評定平均)や出欠状況、部活動、ボランティア活動などの記録が記載されています。

推薦書は、高校の校長先生が受験生を推薦する理由を具体的に書いたものです。

志望理由書には、「なぜこの大学・学部で学びたいのか」という熱意を、自分の言葉で伝えられる書類です。

面接では、高校時代の活動や志望動機、将来の目標などについて、面接官から質問されます。

小論文では、与えられたテーマについて、自分の考えを論理的に文章で表現する力が試されます。

いずれの選考も、高校時代の努力や経験を、自分の言葉でしっかりとアピールすることが大切です。

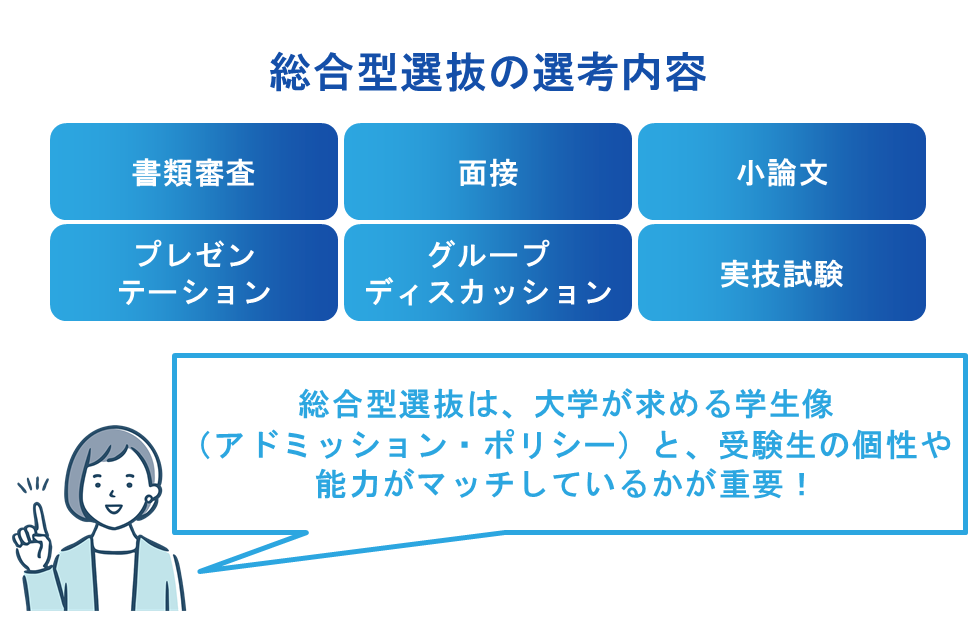

総合型選抜の選考内容

総合型選抜の選考内容は、大学によってさまざまです。

一般的には、以下の内容をもとに選考が行われます。

- 書類審査

- 面接

- 小論文

- プレゼンテーション

- グループディスカッション

- 実技試験

書類審査では、志望理由書や自己PR書、活動報告書などが評価対象です。

「なぜこの大学で学びたいのか」「自分はどのような人間なのか」「高校時代にどのような活動をしてきたのか」を、具体的にアピールすることが求められます。

面接では、書類の内容をさらに深く掘り下げて質問されることが多いです。ひとつのエピソードやアピールポイントを整理し、自分自身の強みや意欲が伝わるように回答を準備しましょう。

小論文では、与えられたテーマについて論理的に考え、自分の意見をわかりやすく表現する力が試されます。プレゼンテーションやグループディスカッションでは、発表力やコミュニケーション能力、協調性などが評価されます。

総合型選抜は、大学が求める学生像(アドミッション・ポリシー)と、受験生の個性や能力がマッチしているかが重要です。

そのため、選考内容も大学の特色が強く表れます。「この大学で学びたい」という熱意をさまざまな方法でアピールできるのが総合型選抜の魅力であるため、自分自身をアピールできるように各選考の準備に力を入れましょう。

国公立大学と私立大学における学校推薦型選抜・総合型選抜の違い

国公立大学と私立大学では、学校推薦型選抜と総合型選抜の実施状況や選考方法に、いくつかの違いが見られます。

まず、私立大学では、学校推薦型選抜や総合型選抜の募集人数が多い傾向にあります。特に、指定校推薦を実施している大学が多く、総合型選抜の選考方法も大学によって多種多様です。

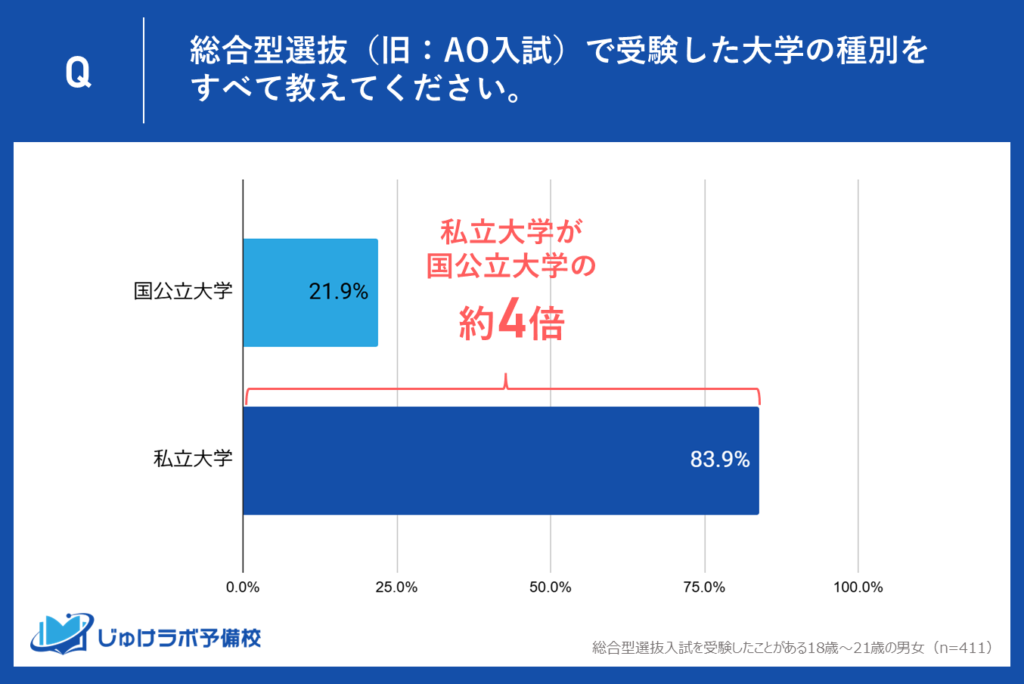

総合型選抜の受験者は私立大学のほうが多く、国公立大学の約4倍という調査結果が出ています。

大学入試、3人に2人が「学力試験」に依存しない受験を選択!6割が一般選抜以外の入試方式を活用する時代に

総合型選抜で受験した学生の83.9%が私立大学を受験しています。私立大学は学部・学科の種類が比較的多く、総合型選抜をはじめとした学生の個性を積極的に評価する仕組みを前向きに取り入れているのが主な理由です。

一方、国公立大学では、学校推薦型選抜は地域枠や特定の分野(例えば医学部など)に限られている傾向があり、総合型選抜を実施している大学も私立大学に比べると少ない傾向です。

また、国公立大学では、学校推薦型選抜や総合型選抜でも、大学入学共通テストの受験を必須としている場合があります。

私立大学でも共通テストを利用する場合がありますが、必須ではないケースも少なくありません。

志望する大学が国公立大学か私立大学かによって、受験戦略は大きく変わってきます。それぞれの大学の募集要項をしっかりと確認し、「自分にあった選抜方法はどれか」「合格するためにはどのような準備が必要か」を早期に検討しましょう。

以下の記事では、総合型選抜の対策をいつから行うべきか解説しています。対策の開始時期についてお悩みの方はぜひ参考にしてください。

学校推薦型選抜と総合型選抜(旧AO入試)の評価基準と対策ポイント

学校推薦型選抜と総合型選抜(旧AO入試)の評価基準の違いは、以下の通りです。

| 選抜方式 | 評価基準 |

|---|---|

| 学校推薦型選抜 | ・評定平均・課外活動・人物評価 |

| 総合型選抜 | ・アドミッション・ポリシーとの合致度・個性や能力・将来の可能性 |

それぞれの評価基準を詳しく解説するので、学校推薦型選抜と総合型選抜でどのように評価されるのかを理解していきましょう。

学校推薦型選抜で重視される評価基準

学校推薦型選抜で重視されるのは、高校での成績と日頃の活動です。高校の校長先生からの推薦が必要な入試方式であるため、高校生活全体が評価の対象となります。

具体的には、以下の3つが主な評価基準となります。

| 評価基準 | 内容 |

|---|---|

| 評定平均 | ・高校3年間の成績を数値化したもの・多くの大学で、出願条件として一定以上の評定平均が求められる |

| 課外活動 | 部活動や生徒会活動、ボランティア活動など、授業以外の活動実績も評価される |

| 人物評価 | 学習意欲や将来の目標、高校生活での取り組みなど、面接を通して総合的に評価される |

学校推薦型選抜で合格を勝ち取るためには、日頃からコツコツと努力を積み重ねることが大切です。

定期テストでよい成績を収めることはもちろん、部活動や委員会活動にも積極的に参加し、先生からの信頼を得られるように努めましょう。

面接対策としては、自分の言葉で高校生活を振り返り、将来の目標を語れるように練習しておくことが重要です。

総合型選抜で重視される評価基準

総合型選抜は、学力試験だけでは測れない、受験生の個性や意欲、潜在能力などを総合的に評価する入試方式です。大学が示す「アドミッション・ポリシー(求める学生像)」にどれだけあっているかが、合否を大きく左右します。

総合型選抜で重視される評価基準は、大学によって異なりますが、主に以下の点が挙げられます。

| アドミッション・ポリシーとの合致度 | 「なぜこの大学で学びたいのか」という志望理由や、大学での学びに対する意欲が重視される |

|---|---|

| 個性や能力 | これまでの経験や活動を通して培ってきた、個性や能力が評価される |

| 将来の可能性 | 将来の目標や、大学での学びを社会でどう活かしたいかといった将来性も評価される |

対策としては、まず志望大学のアドミッション・ポリシーをしっかり理解することが大切です。

そのうえで、自己分析を行い、自分の強みや経験を整理しましょう。書類審査では、志望理由書や自己PR書、活動報告書などを通じて、自分を最大限にアピールする必要があります。

面接や小論文、プレゼンテーションなど、大学独自の選考方法への対策も、早めにはじめることが重要です。

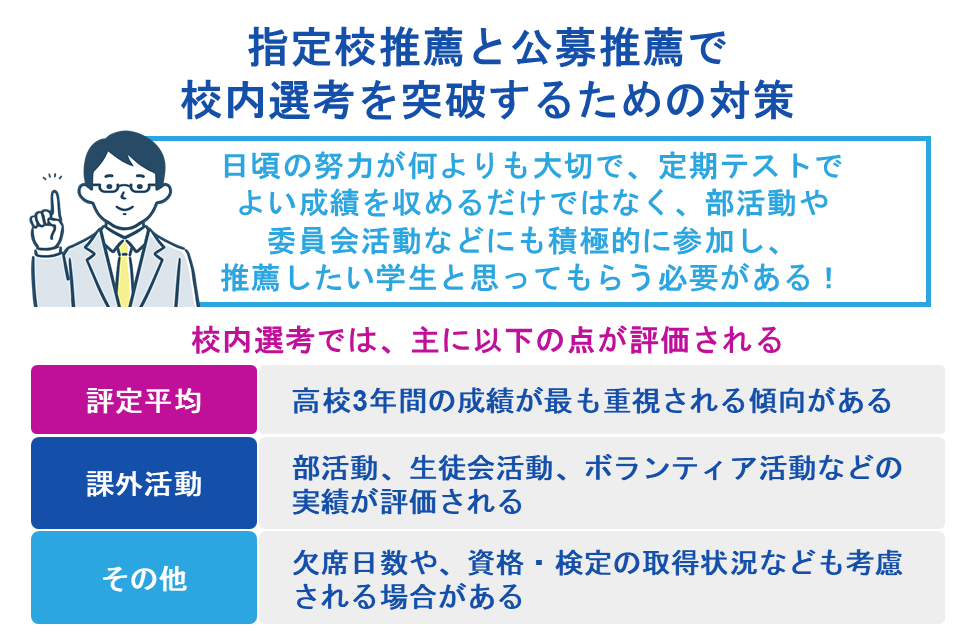

指定校推薦と公募推薦で校内選考を突破するための対策

学校推薦型選抜には、指定校推薦と公募推薦の2種類があります。

どちらも高校からの推薦が必要ですが、指定校推薦は大学が指定した高校の生徒しか出願できないため、校内選考を突破することが最初の関門となります。

校内選考では、主に以下の点が評価されます。

| 評定平均 | 高校3年間の成績が最も重視される傾向がある |

|---|---|

| 課外活動 | 部活動、生徒会活動、ボランティア活動などの実績が評価される |

| その他 | 欠席日数や、資格・検定の取得状況なども考慮される場合がある |

指定校推薦、公募推薦ともに、校内選考を突破するためには、日頃の努力が何よりも大切です。定期テストでよい成績を収めるだけではなく、部活動や委員会活動などにも積極的に参加し、推薦したい学生と思ってもらう必要があります。

また、「なぜその大学・学部に行きたいのか」という志望理由を明確にすることも重要です。面接練習や小論文対策などの準備を早めに始め、万全の状態で校内選考に臨みましょう。

学校推薦型選抜と総合型選抜(旧AO入試)の対策

ここでは、学校推薦型選抜と総合型選抜、それぞれに合わせた対策を解説します。

それぞれに特化した対策はもちろん、面接や小論文などについても解説するので、ぜひ選考対策の参考にしてみてください。

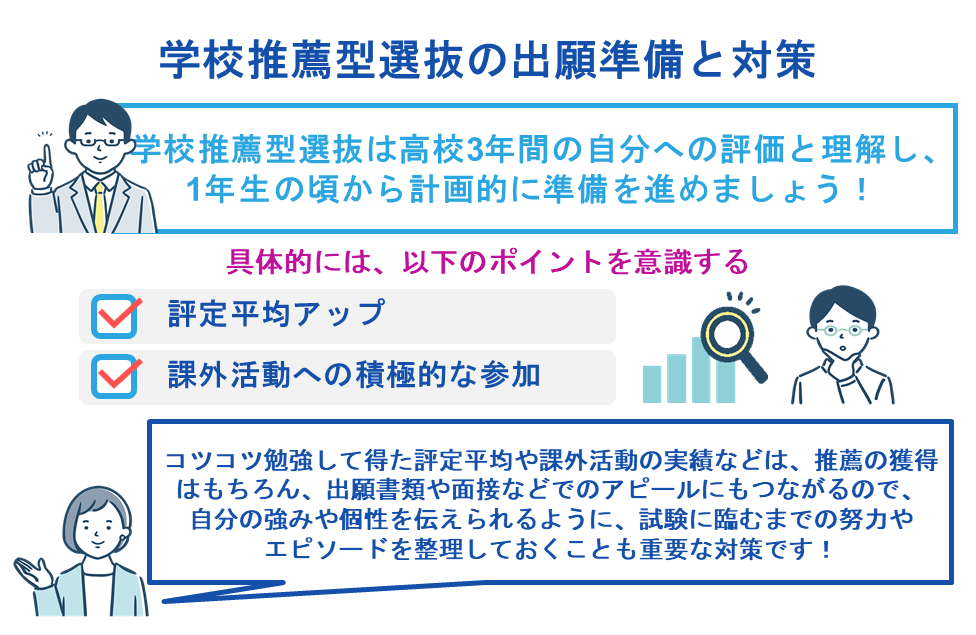

学校推薦型選抜の出願準備と対策

学校推薦型選抜で合格するためには、高校の先生からの推薦が不可欠です。そのため、日頃の学校生活への取り組みによって推薦してもらうことがスタートになります。学校推薦型選抜は高校3年間の自分への評価と理解し、1年生の頃から計画的に準備を進めましょう。

具体的には、以下のポイントを意識しましょう。

- 評定平均アップ

- 課外活動への積極的な参加

評定平均を出願条件としている大学を学校推薦型選抜で目指す場合は、高校1年生から継続的に一定以上の評定を得られるように、日々の授業に意欲的に取り組み、テストで得点を取れるように地道な努力が欠かせません。

また、部活動やボランティアなど課外活動への参加も、意欲的な姿勢をアピールできるポイントになるため、積極的に参加するのがおすすめです。

コツコツ勉強して得た評定平均や課外活動の実績などは、推薦を獲得することはもちろん、出願書類や面接などでのアピールにもつながります。自分の強みや個性を伝えられるように、試験に臨むまでの努力やエピソードを整理しておくことも重要な対策です。

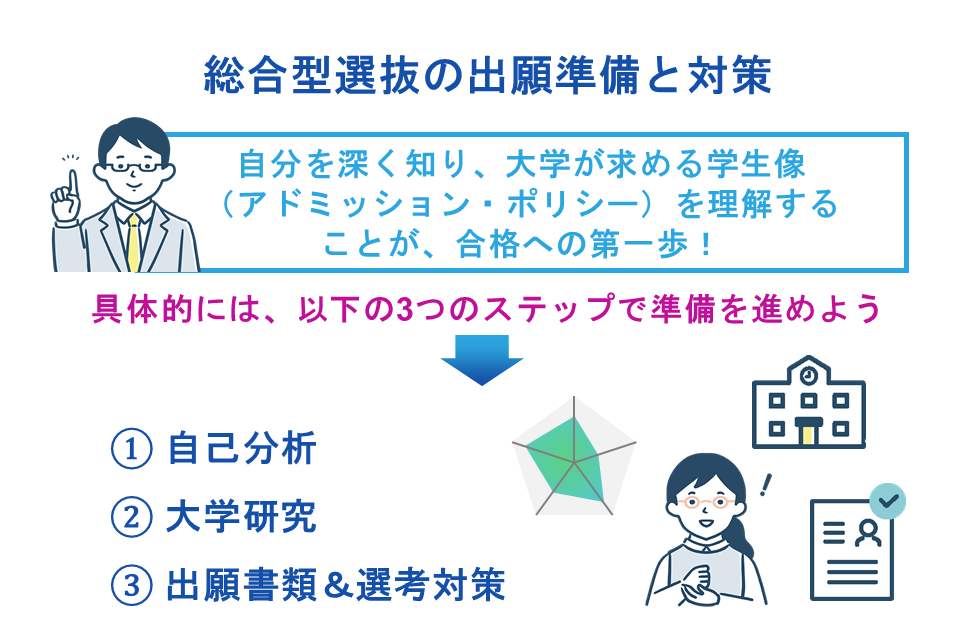

総合型選抜の出願準備と対策

総合型選抜は、受験生の個性や意欲、潜在能力などを総合的に評価する入試です。自分を深く知り、大学が求める学生像(アドミッション・ポリシー)を理解することが、合格への第一歩となります。

具体的には、以下の3つのステップで準備を進めましょう。

- 自己分析

- 大学研究

- 出願書類&選考対策

自己分析は、自分の強みや大学に進学するための目的を把握するために必要な作業です。目指すべき大学や学部を見つけられ、その後の選考対策へつなげられます。

自己分析の後は、志望大学の研究を行いましょう。志望する学部の特色やその後のキャリアについて調べることで、自分の学びたいことが学べるか、大学が求める学生像と自分とあっているのかがわかります。

自己分析と大学の研究が完了したら、出願書類の作成や選考対策に臨みましょう。自己分析と大学研究がしっかりできていれば、自分の強みや大学との相性をアピールできる質の高い対策が可能となります。

自分を深く知り、大学に熱意を伝えるための準備を早期から計画的に進めましょう。

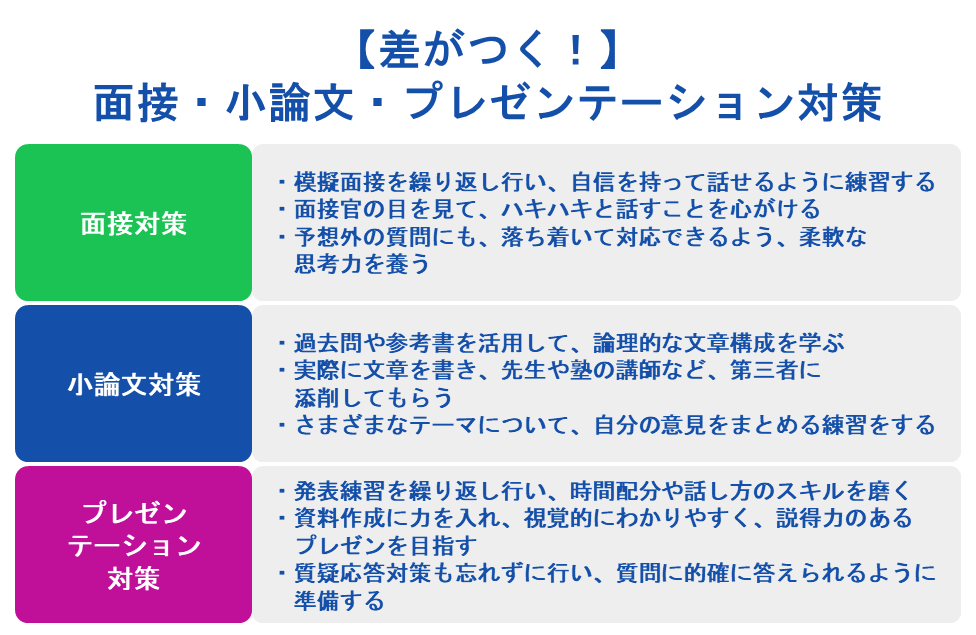

【差がつく!】面接・小論文・プレゼンテーション対策

面接や小論文、プレゼンテーションは、総合型選抜だけではなく、学校推薦型選抜でも選考に含まれることが多い選考方法です。

これらの試験では、伝える力や論理的な思考力など総合的な能力が評価の対象となります。差をつけるためには、徹底的な練習と、第三者からの客観的なアドバイスが不可欠です。

それぞれの対策は、以下のような内容で繰り返し行いましょう。

| 面接対策 | 模擬面接を繰り返し行い、自信を持って話せるように練習する面接官の目を見て、ハキハキと話すことを心がける予想外の質問にも、落ち着いて対応できるよう、柔軟な思考力を養う |

|---|---|

| 小論文対策 | 過去問や参考書を活用して、論理的な文章構成を学ぶ実際に文章を書き、先生や塾の講師など、第三者に添削してもらうさまざまなテーマについて、自分の意見をまとめる練習をする |

| プレゼンテーション対策 | 発表練習を繰り返し行い、時間配分や話し方のスキルを磨く資料作成に力を入れ、視覚的にわかりやすく、説得力のあるプレゼンを目指す質疑応答対策も忘れずに行い、質問に的確に答えられるように準備する |

学校の先生や塾の講師、先輩など、周りの人に協力してもらいながら、万全の対策をしましょう。模擬面接や模擬プレゼンテーションなど、実践的な練習を重ねることが、自信につながります。

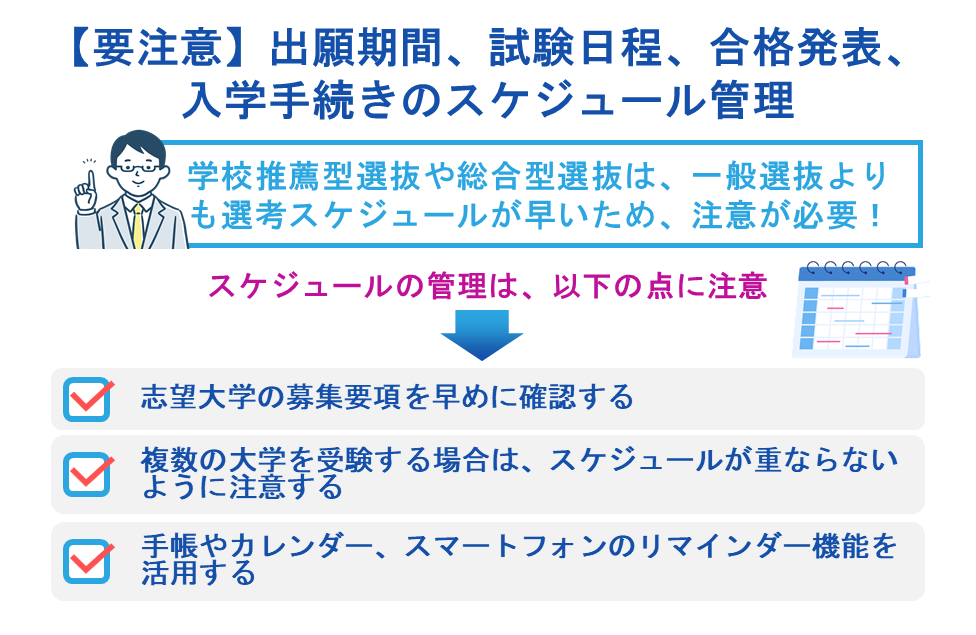

【要注意】出願期間、試験日程、合格発表、入学手続きのスケジュール管理

「うっかり出願期間を過ぎてしまった」「試験日がほかの大学と重なっていた」ということにならないように、スケジュール管理は徹底しましょう。

学校推薦型選抜や総合型選抜は、一般選抜よりも選考スケジュールが早いため、注意が必要です。

以下の点に注意して、スケジュールを管理しましょう。

- 志望大学の募集要項を早めに確認する

- 複数の大学を受験する場合は、スケジュールが重ならないように注意する

- 手帳やカレンダー、スマートフォンのリマインダー機能を活用する

スケジュールを把握したうえで、早め早めの行動を心がけ、余裕をもって準備や当日の受験に臨みましょう。

学校推薦型選抜と総合型選抜(旧AO入試)の知っておきたい注意点

学校推薦型選抜と総合型選抜を検討している方に知っておいてほしい注意点は、以下の3つです

- 不合格になった場合の対策を知っておく

- 複数受験する場合の受験費用が高くなる

- 学校推薦型選抜・総合型選抜で入学する学生の割合が増えている

受験は情報収集も鍵になるため、「知らなかった」と後悔しないためにも、しっかり確認しておきましょう。

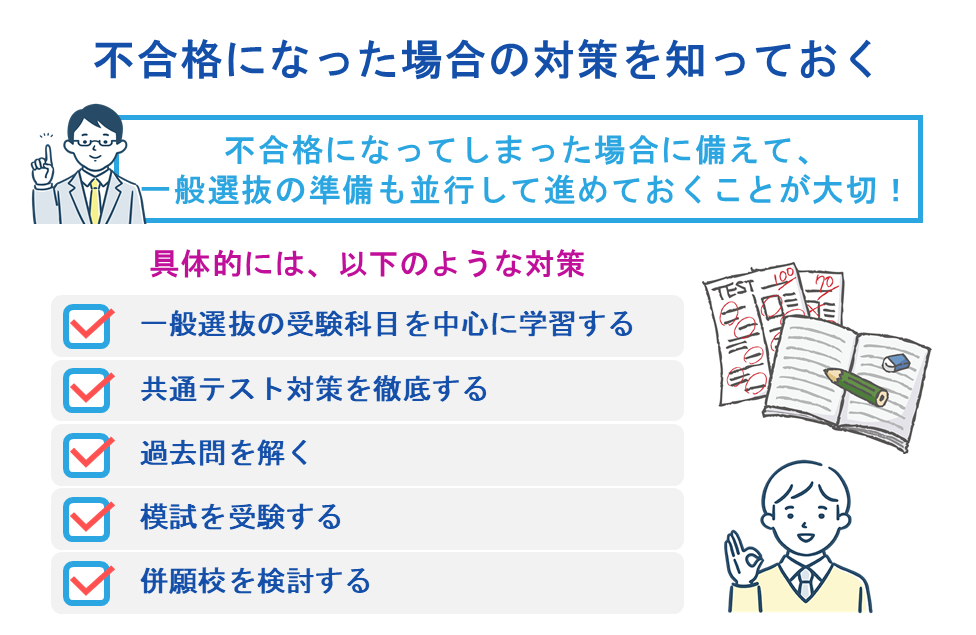

不合格になった場合の対策を知っておく

学校推薦型選抜や総合型選抜は、個性や意欲をアピールできる入試方法ですが、必ず合格できるとは限りません。不合格になってしまった場合に備えて、一般選抜の準備も並行して進めておくことが大切です。

学校推薦型選抜や総合型選抜だけに絞っていると、落ちてしまったらどうしようとプレッシャーが大きくなることもあるため、事前に万が一の準備をしておき、気持ちに余裕を持って受験に臨みましょう。

具体的には、以下のような対策が考えられます。

- 一般選抜の受験科目を中心に学習する

- 共通テスト対策を徹底する

- 過去問を解く

- 模試を受験する

- 併願校を検討する

学校推薦型選抜や総合型選抜に挑戦しつつも、一般選抜の準備も同時進行で進めることで、万が一の準備によって思い切って取り組めることもあります。もしものときに選択肢がなくなり慌てることがないよう、一般選抜の対策も早めにはじめておきましょう。

複数受験する場合の受験費用が高くなる

学校推薦型選抜や総合型選抜は、受験のチャンスを増やせるというメリットがありますが、受験費用が高くなる可能性があることに注意が必要です。

大学によって学校推薦型選抜や総合型選抜の受験料は異なりますが、私立大学の場合は1回の受験につき30,000円以上かかることが多いため、複数の大学を受験する場合は、受験料が多く必要になります。

遠方の大学を受験する場合は、交通費や宿泊費もかかるため、事前にしっかりと費用を把握し、無理のない受験計画を立てましょう。

学校推薦型選抜・総合型選抜で入学する学生の割合が増えている

近年、大学入試において、学校推薦型選抜や総合型選抜で入学する学生の割合が増加傾向にあります。

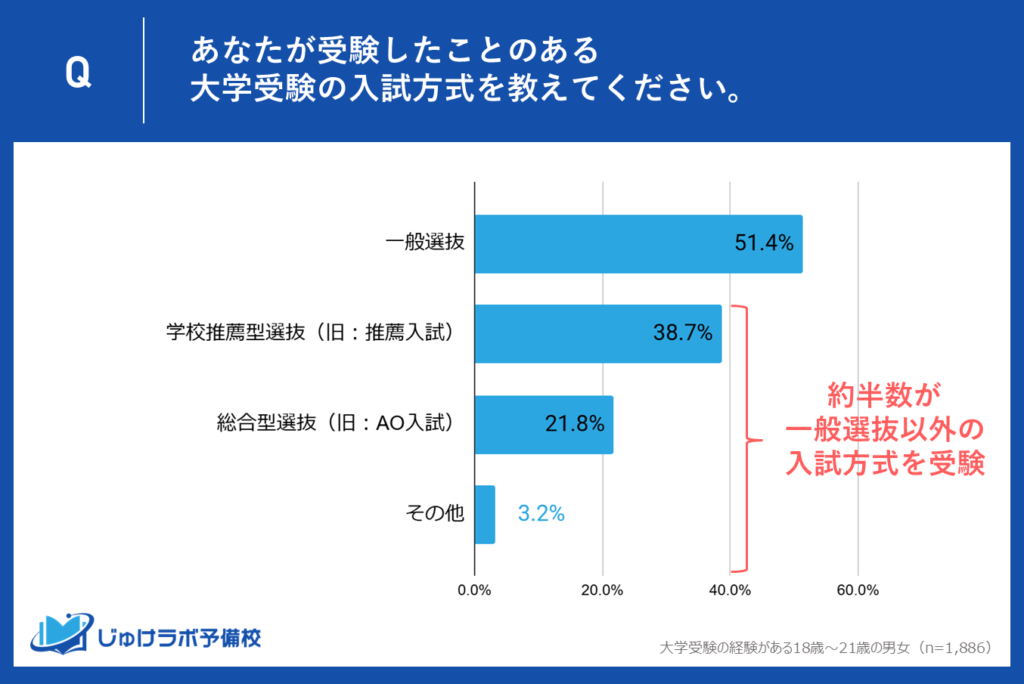

じゅけラボ予備校が独自に実施した調査では、大学受験の経験がある18歳〜21歳の男女1,886人のうち、約39%が学校推薦型選抜、約22%が総合型選抜を受験したと回答しています。

大学入試、3人に2人が「学力試験」に依存しない受験を選択!6割が一般選抜以外の入試方式を活用する時代に

依然として約半数が大学共通テストや個別学力試験といった学力に重きを置いた選抜方式を選んでいますが、学校推薦型選抜や総合型選抜を選ぶ学生も増えています。

学校推薦型選抜や総合型選抜は、活動実績や先生からの評価など学力以外の部分も多面的に評価されるため、高校生活での実績や個性などをアピールしたい学生に選ばれるようになっているといえるでしょう。

文部科学省が公表している「令和5年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要」においても、総合型選抜と学校推薦型選抜を利用した入学者は増加傾向にあります。

| 年度 | 学校推薦型選抜 | 総合型選抜 |

|---|---|---|

| 令和3年度 | 226,544名 | 77,921名 |

| 令和4年度 | 227,457名 | 84,908名 |

| 令和5年度 | 224,473名 | 92,393名 |

多様性を尊重する社会の変化も後押しになり、学力以外の能力や個性などをアピールできる学校推薦型選抜や総合型選抜の需要が高くなっています。

大学で学べる分野への熱意や将来のビジョンなどを明確にもっている方は、一般選抜だけではなく、学校推薦型選抜や総合型選抜も選択肢に含めると、より合格や夢の実現に近づけるでしょう。

以下の記事では、学校推薦型と総合型選抜の両方を受けられるのか、また、どちらを受けるべきなのかを解説しています。自分が受ける受験の方式についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

まとめ:総合型選抜(旧AO入試)対策なら『じゅけラボ予備校』へ!

学校推薦型選抜と総合型選抜(旧AO入試)の違いは、以下の通りです。

| 選抜方法 | 推薦者 | 重視される点 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 学校推薦型選抜 | 高校の校長 | ・高校の成績 ・課外活動の実績 ・人物評価 | ・高校の推薦が必要 ・評定平均が出願条件になることが多い |

| 総合型選抜 | 不要(自己推薦) | ・大学の求める学生像との合致度 ・意欲 ・個性 ・能力 | ・高校からの推薦は不要 ・自己PRや面接、小論文などで多面的に評価される |

推薦者が異なるものの、学力を中心に評価を行う一般選抜に比べて、課外活動や個性なども多面的に評価されるため、どちらも合格のチャンスが広がる選抜方式といえます。

合格するためには、面接や小論文などの対策が必要になり、学校や塾などで対策する方法があります。

総合型選抜の受験を検討し、より効率的かつ自分にあった対策をしたい方には、じゅけラボ予備校の「総合型選抜入試対策講座」がおすすめです。

志望大学の入試傾向を分析したうえで、志望理由書や面接などの対策を提供し、入学させたい学生として評価されるようにサポートしています。LINE・メール・電話での学習サポートや進学に関する相談などフォローも充実しているので、対策を進められるか不安な方にもぴったりです。

メールまたはLINEで問い合わせを受けつけていますので、対策の内容や料金などが気になる方はぜひ気軽にご連絡ください。

よくある質問

-

総合型選抜と学校推薦型選抜はどちらを選ぶべきでしょうか?

-

どちらが良いかは、高校時代の成績や活動実績を評価してもらいたいのか、個性や意欲を多面的に評価してもらいたいのかで異なります。評定平均や課外活動に自信があるなら学校推薦型選抜、大学の求める人物像との合致や自己PRに強みがあるなら総合型選抜を検討しましょう。

-

学校推薦型選抜に向いているのはどんな人ですか?

-

高校での成績を着実に積み重ね、部活動や生徒会などの課外活動でも結果を残してきた人に向いています。評定平均が出願条件になりやすく、高校の校長先生の推薦も必要です。真面目に取り組む姿勢と日頃からの計画的な努力が合否を左右するため、コツコツ型の受験生におすすめです。

-

総合型選抜と学校推薦型選抜にはどのような相違点がありますか?

-

推薦者の有無や重視するポイントが大きく異なります。学校推薦型選抜は高校長の推薦と評定平均が重視されることが多く、総合型選抜は自己推薦を通じて大学の求める学生像への合致や個性をアピールします。それぞれの違いを知り、あなたの強みや将来のビジョンに合った方式を選ぶことが大切です。

-

総合型選抜では学校長からの推薦書が必要なのでしょうか?

-

総合型選抜は、高校からの推薦が不要な入試方式です。自己推薦の形式で大学に自分の魅力を伝えるため、志望理由書や自己PR書で意欲や個性を積極的にアピールしましょう。学校推薦型選抜とは異なり、評定平均や校長先生の推薦状を必須としない場合が多い点が大きな特徴です。

-

学校推薦型選抜と総合型選抜を同時に受けることは可能ですか?

-

大学や高校の規定によっては同時受験ができる場合もありますが、どちらか片方のみの出願を指定されるケースもあるため、募集要項と校内ルールをよく確認しましょう。併願が許可されている場合でも、面接や小論文などの準備が重なるため、早めにスケジュールを立てることが大切です。

-

総合型選抜・学校推薦型選抜で不合格になった場合の対策は?

-

不合格となった際に備え、一般選抜の勉強や併願校の検討も並行して進めておくことが重要です。万一落ちてしまっても他の選択肢が確保できるため、気持ちに余裕をもって臨めます。早めの情報収集と勉強計画が、不合格リスクを減らすポイントです。

-

学校推薦型選抜や総合型選抜でも大学入学共通テストは受けるべきですか?

-

大学によっては、学校推薦型選抜や総合型選抜でも共通テストを課す場合があります。特に国公立大学では共通テストが必須となるケースが多く、私立大学でも利用する例があります。出願前に大学の募集要項をしっかり確認し、必要な科目の勉強も同時に進めましょう。

-

総合型選抜と一般選抜を同時に準備するメリットは何ですか?

-

総合型選抜対策で身につけた自己分析や面接・小論文の練習は、一般選抜後の面接型試験や小論文にも役立ちます。さらに、不合格だった場合にスムーズに一般選抜へ切り替えやすく、リスクヘッジにつながる点も大きな利点です。

あなた専用の総合型選抜・公募推薦対策!