あなた専用の総合型選抜・公募推薦対策!

目次

総合型選抜の小論文対策の基本

小論文対策を行うために、以下の基本について知っておく必要があります。

- 総合型選抜(AO入試)における小論文の定義

- 総合型選抜で小論文試験が課される理由

- 小論文と作文の違い

それぞれのポイントを解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

総合型選抜(AO入試)における小論文とは

総合型選抜における小論文とは、提示されたテーマや課題について、自分の知識や経験に基づいて論理的に考え、意見を述べる文章を指します。

大学側は、受験する人の思考力や表現力、知識の幅などを評価する目的で小論文を課します。

小論文は、以下の力を測る上で、非常に有効な手段となります。

- 論理的に考える力

- 問題を解決する力

- 文章で表現する力

例えば、「AIの普及による社会の変化について、あなたの意見を述べよ」というテーマが出題された場合、AIに関する知識だけでなく、AIが社会にもたらす影響を様々な角度から分析し、自分の意見を明確に述べる必要が出てきます。

「AIは便利だ」と述べるだけでなく、「AIによって雇用が奪われる可能性がある」といった懸念点や、「AIを活用した新しいビジネスチャンスが生まれる」といった肯定的な側面にも触れ、具体例を交えながら論じることが大切です。

総合型選抜の小論文対策としては、普段からニュースや新聞記事などを読み、社会問題に関心を持つようにしましょう。過去問や参考書を活用し、実際に文章を書く練習を重ねることも効果的です。

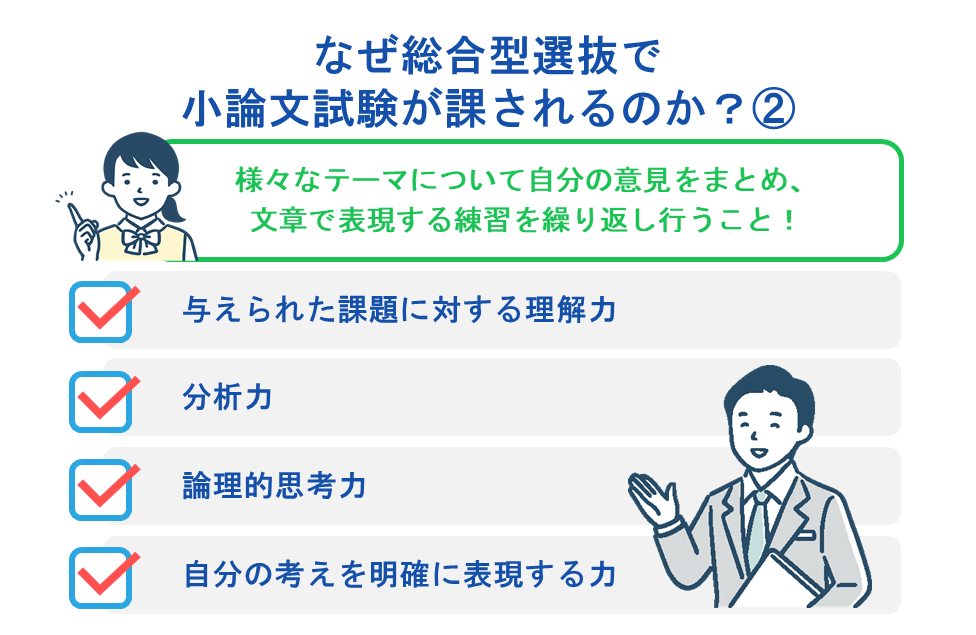

なぜ総合型選抜で小論文試験が課されるのか?

総合型選抜で小論文試験が課されるのは、大学側が受験生の学力だけでなく以下の点を総合的に評価したいと考えているためです。

- 論理的に考える力

- 問題を解決する力

- 表現する力

- 将来の可能性

小論文では、以下の力を測ることが可能です。

- 与えられた課題に対する理解力

- 分析力

- 論理的思考力

- 自分の考えを明確に表現する力

これらの力は、大学での学びに不可欠であり、社会に出てからも役立つ重要な能力だと言えるでしょう。

例を挙げると、「少子高齢化が進む日本において、社会保障制度を持続可能なものにするためにはどうすればよいか」というテーマが出題されたとします。

この場合、少子高齢化の現状と原因を分析し、社会保障制度の問題点を指摘した上で、具体的な解決策を提案しなければなりません。

「増税する」と述べるだけでなく、増税によるメリット・デメリットを考慮し、他の解決策と比較検討しながら、自分の意見を論理的に展開することが重要です。総合型選抜の小論文対策としては、過去問を参考に、出題されやすいテーマについての知識を深めておきましょう。

そして、様々なテーマについて自分の意見をまとめ、文章で表現する練習を繰り返し行うことをおすすめします。

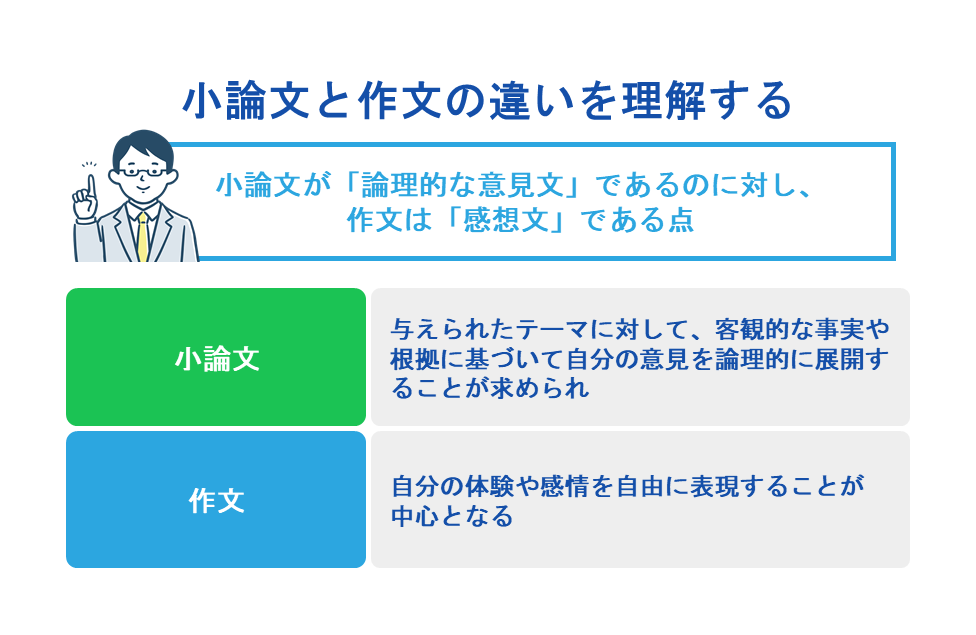

小論文と作文の違いを理解する

小論文と作文の最も大きな違いは、小論文が「論理的な意見文」であるのに対し、作文は「感想文」である点にあります。

小論文では、与えられたテーマに対して、客観的な事実や根拠に基づいて自分の意見を論理的に展開することが求められます。

一方で、作文は、自分の体験や感情を自由に表現することが中心となります。

例を挙げると、「最近読んだ本について」というテーマが出題されたとしましょう。

小論文であれば、本のテーマや主張を分析し、その内容に対する自分の意見を論理的に述べます。客観的なデータや他の文献を引用しながら、自分の主張を裏付けることが大切です。

反対に、作文の場合は、本を読んで感じたことや、自分の体験と結びつけて自由に感想を述べます。総合型選抜の小論文対策としては、まず小論文と作文の違いをはっきりと理解することが大切です。

その上で、小論文の書き方を学び、実際に文章を書く練習を繰り返し行うことが合格への近道となるでしょう。

小論文だけでなく、「総合型選抜の対策全体はいつから始めればいいのか」を知っておきたい方は、

「総合型選抜(旧AO入試)はいつから対策するべき?合格するための開始時期や進め方を解説」もあわせてチェックしてみてください。

学年ごとのおすすめのスタート時期や、小論文・面接・志望理由書をどの順番で進めるかの目安をつかめます。

総合型選抜の小論文における頻出テーマの問題パターン

頻出テーマの問題パターンには主に以下の内容があります。

- 主な出題ジャンル

- 主な形式

- 主な内容

それぞれのパターンについて解説していきます。

主な出題ジャンル

総合型選抜の小論文では、以下のように非常に幅広いジャンルから出題されます。

- 社会問題

- 教育

- 国際関係

- 科学技術

- 文化

- 歴史 など

中でも、特に注意すべきは、ご自身の志望する学部に関連したテーマが出題される可能性が高いということです。

大学側は、受験生が社会の様々な出来事に対してどれだけ関心を持ち、自分自身の意見を持っているかを見極めようとしています。

同時に、大学での学びに繋がる基礎的な知識や、論理的に考える力があるかどうかを評価するわけです。

志望学部に関連するテーマが出題されることで、あなたがその専門分野に対してどれだけ興味を持っているのか、そして、どれだけ深く知識を身につけているのかを測れます。

対策としては、まず志望する学部の過去問をしっかりとチェックしましょう。

そして、関連するニュースにも常にアンテナを張り、頻出ジャンルの知識を深めていくことが重要です。

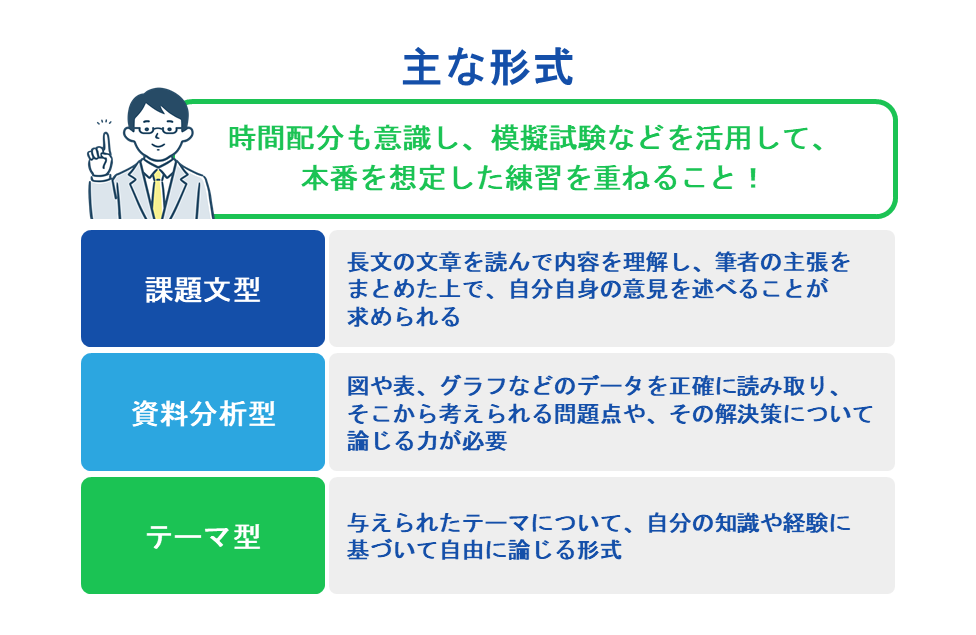

主な形式

総合型選抜の小論文で出題される主な形式としては、課題文型、資料分析型、テーマ型の3つが挙げられます。

これらの形式は、以下の能力を評価するために適していると考えられています。

- 読解力

- 分析力

- 論理的に考える力

- 表現力

大学側は、これらの形式を通して、受験生が大学で学ぶために必要な能力を持っているかどうかを判断するわけです。

具体的に言うと、課題文型では、長文の文章を読んで内容を理解し、筆者の主張をまとめた上で、自分自身の意見を述べることが求められます。

資料分析型の場合は、図や表、グラフなどのデータを正確に読み取り、そこから考えられる問題点や、その解決策について論じる力が必要です。テーマ型は、与えられたテーマについて、自分の知識や経験に基づいて自由に論じる形式となります。

対策としては、過去問を入手して、それぞれの形式に慣れておくことが大切です。それぞれの形式に合わせた対策をすることで、より効果的に試験に臨むことができるでしょう。時間配分も意識し、模擬試験などを活用して、本番を想定した練習を重ねることをおすすめします。

主な内容

総合型選抜の小論文では、現代社会が直面している問題や課題について、あなた自身の意見を論理的に述べることが求められます。大学側が知りたいのは、受験生が社会の出来事に対してどれだけ関心を持ち、問題意識を持っているかということです。そして、その問題を解決するために、論理的に考え、自分の意見を表現する力があるかどうかを見極めようとしています。

現代社会が抱える問題は、以下のように多岐にわたります。

- 少子高齢化

- 環境問題

- 貧困

- 情報化社会の課題

- 国際紛争 など

これらの問題について、自分自身の意見を明確に持ち、その根拠を具体的に示すことが重要になります。

例えば、少子高齢化について論じるのであれば、以下の点をデータに基づいて考察できます。

- 「少子高齢化が進むと、年金制度はどのように変化するのか」

- 「医療費は増大するのか」

- 「労働力不足は深刻化するのか」

対策としては、日頃からニュースや新聞に目を通し、社会問題に関する知識を深めておくことが大切です。そして、自分なりの意見を持つように心がけましょう。

さらに、小論文の過去問を解き、論理的な文章の構成や表現力を磨くことも重要です。

総合型選抜で評価される小論文の書き方

小論文対策は、総合型選抜において合否を分ける重要な要素です。

- 小論文を書くときに大切な5つのポイント

- 小論文の基本的な書き方と構成

上記のポイントについてそれぞれ解説していきますので、参考にしてください。

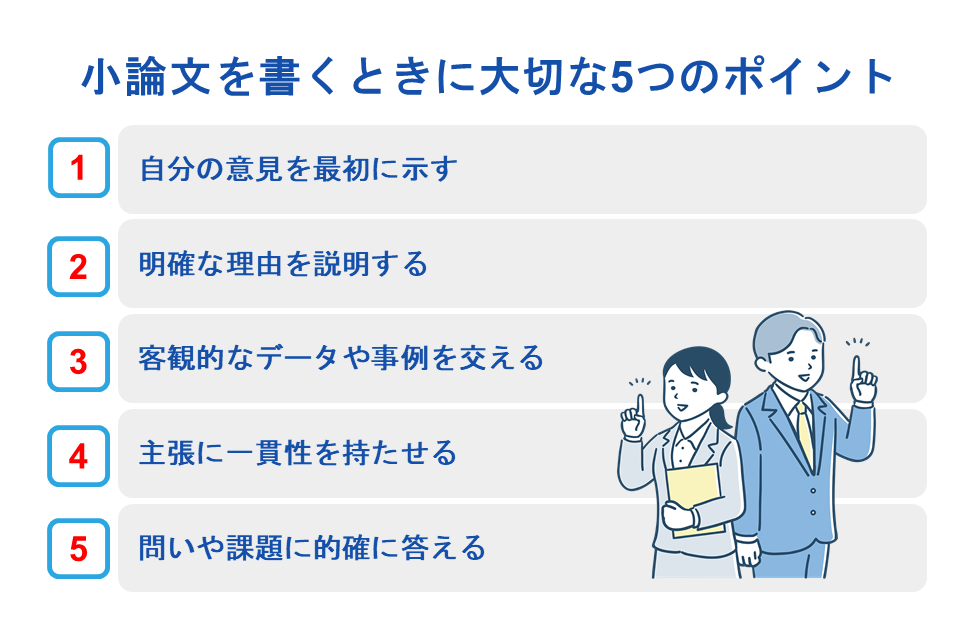

小論文を書くときに大切な5つのポイント

総合型選抜の小論文で高評価を得るには、いくつかの重要なポイントがあります。

具体的なポイントは以下のとおりです。

- 自分の意見を最初に示す

- 明確な理由を説明する

- 客観的なデータや事例を交える

- 主張に一貫性を持たせる

- 問いや課題に的確に答える

まず、自分の意見をはっきりと最初に示すことです。採点者は最初にあなたの結論を知りたがっています。

次に、その結論に至った理由を、具体的かつ明確に説明しましょう。理由を述べる際は、客観的なデータや具体的な事例を交えると、より説得力が増します。

そして、小論文全体を通して、主張に一貫性を持たせることも大切です。最初に示した結論と、最後のまとめで述べる結論が矛盾しないように注意してください。

最後に、与えられた問いや課題に対して、的確に答えることが重要です。的外れな内容では、どんなに文章が上手でも評価されません。

これらのポイントを押さえることで、採点者にあなたの論理的思考力や文章表現力、課題解決能力を効果的にアピールできます。

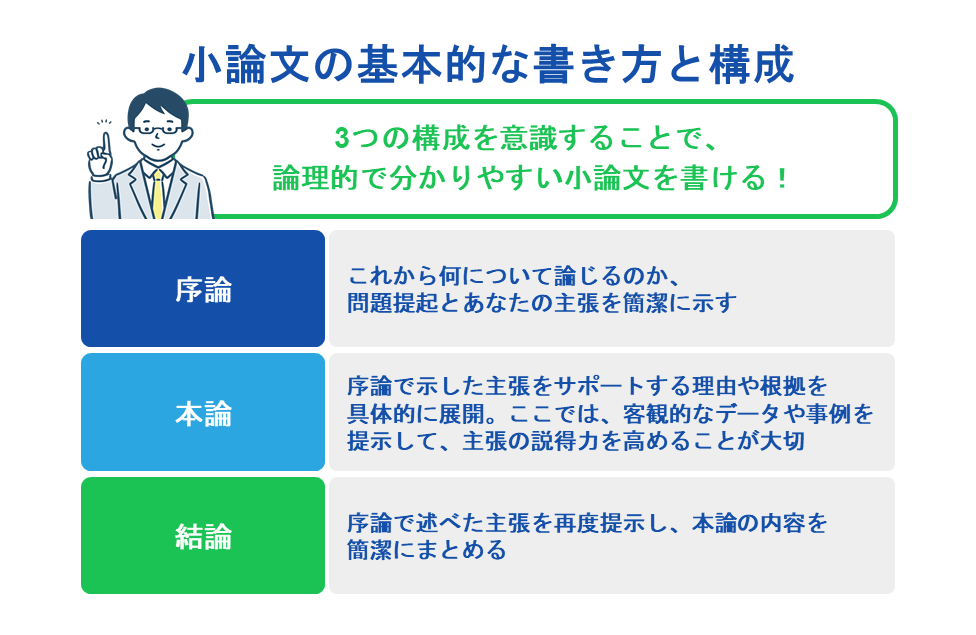

小論文の基本的な書き方と構成

小論文は、以下の3つの部分で構成するのが一般的です。

- 序論

- 本論

- 結論

この構成で書くことで、採点者にあなたの考えがスムーズに伝わり、理解しやすくなります。

まず、序論では、これから何について論じるのか、問題提起とあなたの主張を簡潔に示しましょう。

次に、本論では、序論で示した主張をサポートする理由や根拠を具体的に展開します。ここでは、客観的なデータや事例を提示して、主張の説得力を高めることが大切です。

最後に、結論では、序論で述べた主張を再度提示し、本論の内容を簡潔にまとめます。

この3つの構成を意識することで、論理的で分かりやすい小論文を書けます。

例えば、環境問題をテーマにするなら、序論で問題提起と自分の立場を明確にし、本論で具体的なデータや事例を挙げ、結論で再度自分の立場を強調し、提言を添えるといった流れです。

学部別対策!総合型選抜の小論文頻出テーマと書き分け方

各学部でよく問われるテーマやキーワードを把握し、対策に役立てましょう。

主な内容は以下の通りです。

- 全学部共通の頻出テーマ

- 医療系の頻出テーマと対策キーワード

- 教育系の頻出テーマと対策キーワード

- 文系/理系その他の頻出テーマと対策キーワード

それぞれ、テーマやキーワードについて解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

全学部共通の頻出テーマ

総合型選抜の小論文では、どの学部を受験する場合でも、共通して出題されやすいテーマがあります。

代表的なのは、以下に関するテーマです。

- 社会問題

- 時事問題

- SDGs

これらのテーマは、社会への関心の高さや、問題に対する自分なりの意見を持っているかなどを判断するのに適しているため、多くの大学で採用されています。

対策としては、日頃から新聞やニュースでこれらのテーマに触れ、自分なりの意見を持つように心がけましょう。さらに、過去問を解くことで、出題形式に慣れておくことも重要です。

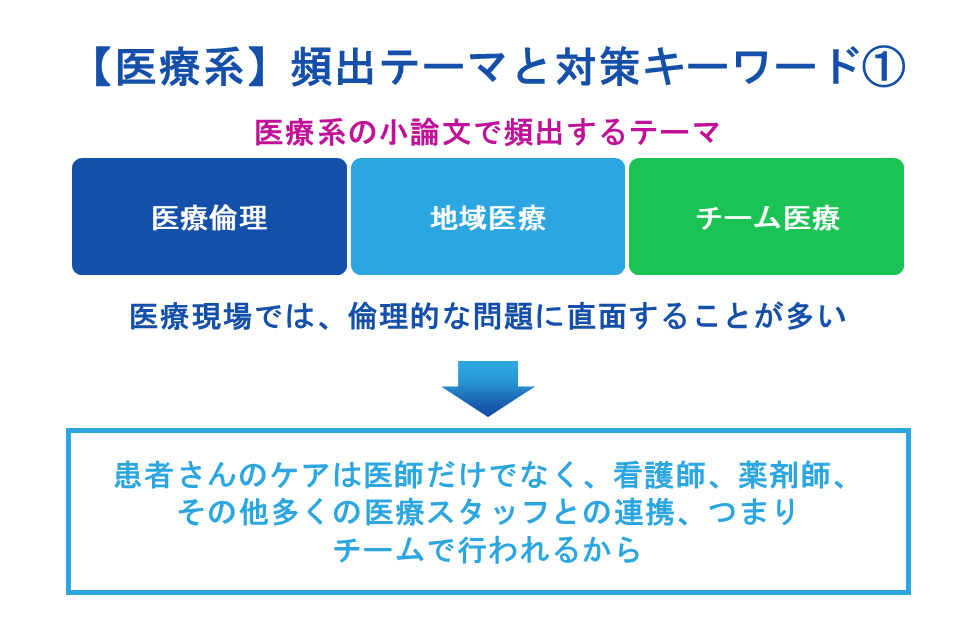

【医療系】頻出テーマと対策キーワード

医療系の小論文で頻出するテーマは、以下のとおりです。

- 医療倫理

- 地域医療

- チーム医療 など

医療現場では、倫理的な問題に直面することが多く、患者さんのケアは医師だけでなく、看護師、薬剤師、その他多くの医療スタッフとの連携、つまりチームで行われるからです。

大学側は、受験生がこれらのテーマについてどれだけ理解し、考察できるかを小論文で確認したいと考えています。

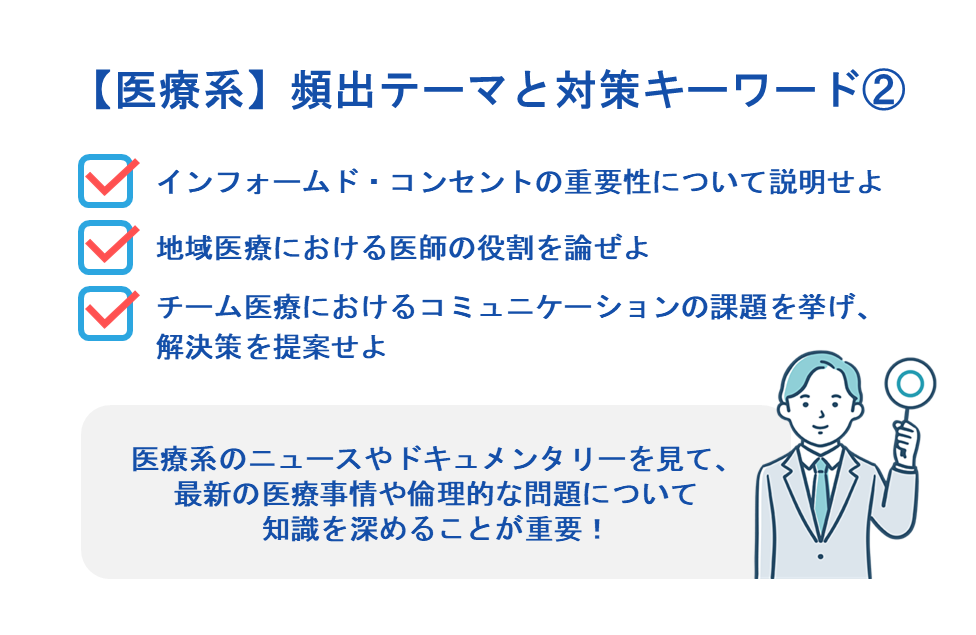

具体的な出題例としては、下記のようなものが考えられます。

- インフォームド・コンセントの重要性について説明せよ

- 地域医療における医師の役割を論ぜよ

- チーム医療におけるコミュニケーションの課題を挙げ、解決策を提案せよ

医療系のニュースやドキュメンタリーを見て、最新の医療事情や倫理的な問題について知識を深めることが重要です。さらに、医療従事者の体験談などを読み、現場の視点を知ることも非常に有効な対策となります。

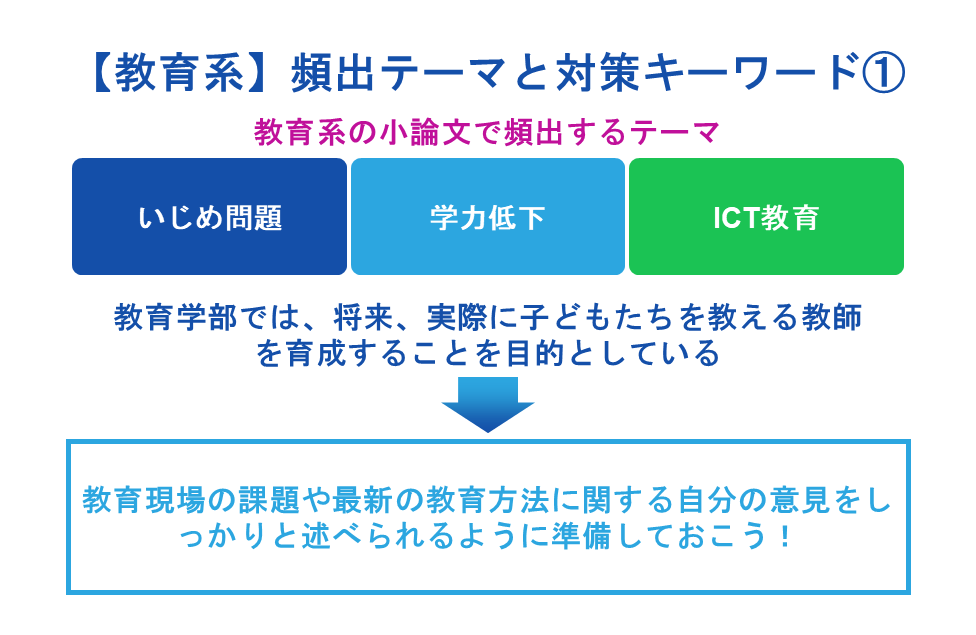

【教育系】頻出テーマと対策キーワード

教育系の小論文では、以下が頻繁に出題されるテーマです。

- いじめ問題

- 学力低下

- ICT教育 など

教育現場の課題や最新の教育方法に関する自分の意見をしっかりと述べられるように準備しておきましょう。

教育学部では、将来、実際に子どもたちを教える教師を育成することを目的としています。

そのため、教育現場の現状や課題に対する関心度、そしてそれらの問題に対する解決能力が備わっているかどうかが問われます。

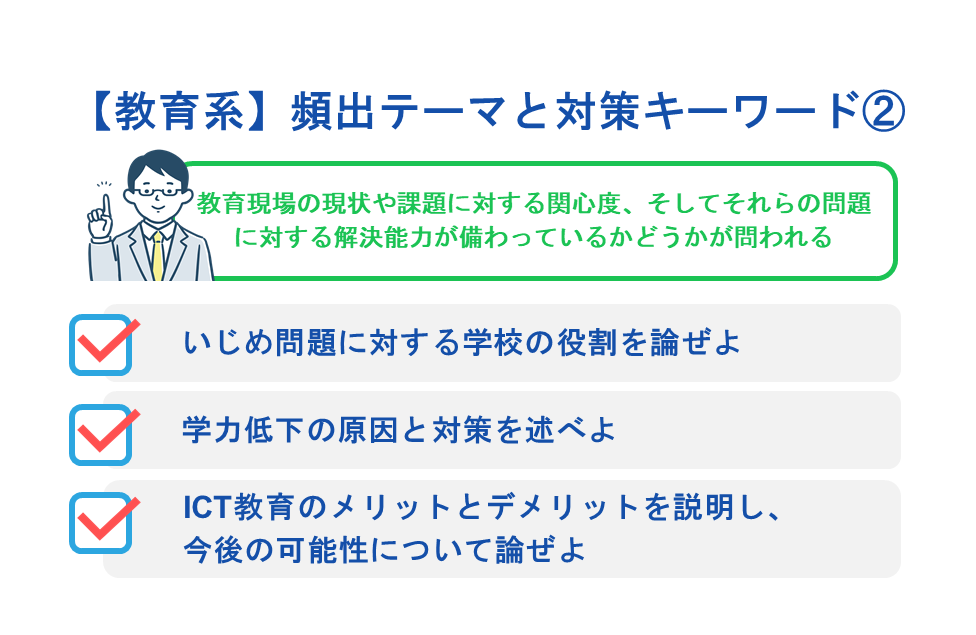

たとえば、以下のような出題が予想されます。

- いじめ問題に対する学校の役割を論ぜよ

- 学力低下の原因と対策を述べよ

- ICT教育のメリットとデメリットを説明し、今後の可能性について論ぜよ

対策としては、普段から教育に関するニュースや書籍に目を通し、教育現場の現状や課題について理解を深めておくことが重要です。

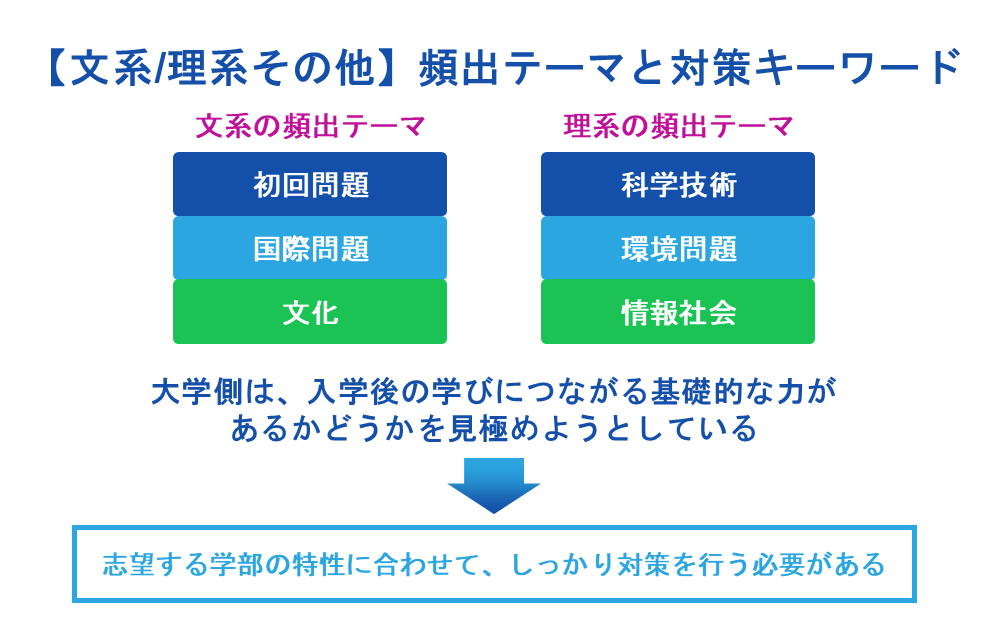

【文系/理系その他】頻出テーマと対策キーワード

文系鳥系の学部では以下のようなテーマがよく出ます。

| 文系の頻出テーマ | 理系の頻出テーマ |

|---|---|

| 初回問題国際問題文化 | 科学技術環境問題情報社会 |

志望する学部の特性に合わせて、しっかりと対策を行う必要があります。

各学部の専門分野に関連するテーマが出題されることで、受験生の知識や関心、そして論理的に考える力が評価されるためです。

大学側は、入学後の学びにつながる基礎的な力があるかどうかを見極めようとしています。

対策としては、まず志望学部の過去問を確認し、どのようなテーマが出題されやすいのかを把握しましょう。

そして、関連分野のニュースや書籍などを参考に、頻出テーマに関する知識を深めてください。さらに、自分の意見を論理的に展開する練習を繰り返し行うことが重要です。

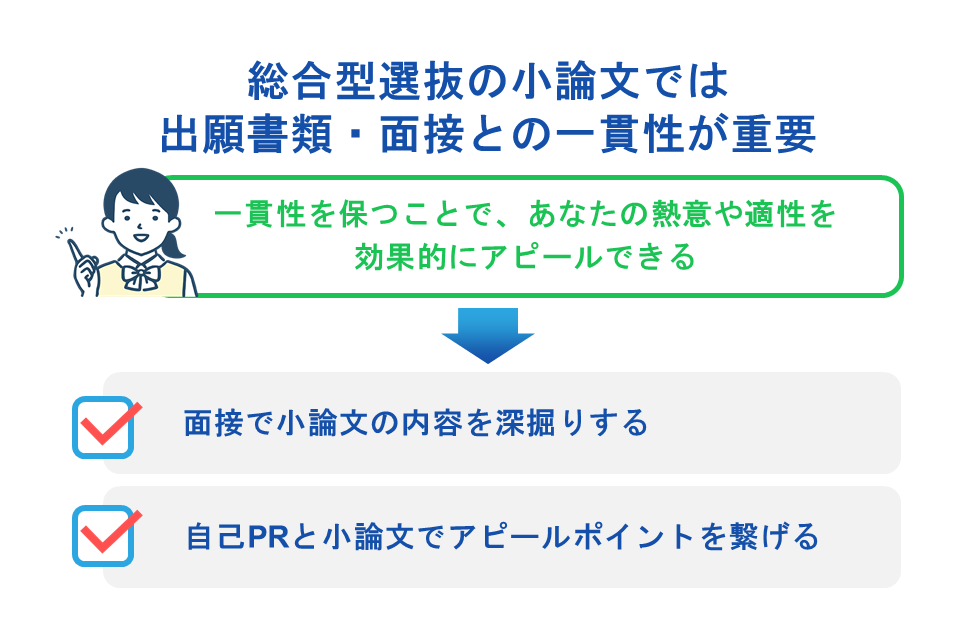

総合型選抜の小論文では出願書類・面接との一貫性が重要

総合型選抜の小論文において、出願書類(志望理由書、自己PR)や面接との一貫性を保つことが重要です。

一貫性を保つことで、あなたの熱意や適性を効果的にアピールできます。

具体的には、以下のとおりです。

- 面接で小論文の内容を深掘りする

- 自己PRと小論文でアピールポイントを繋げる

それぞれ解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

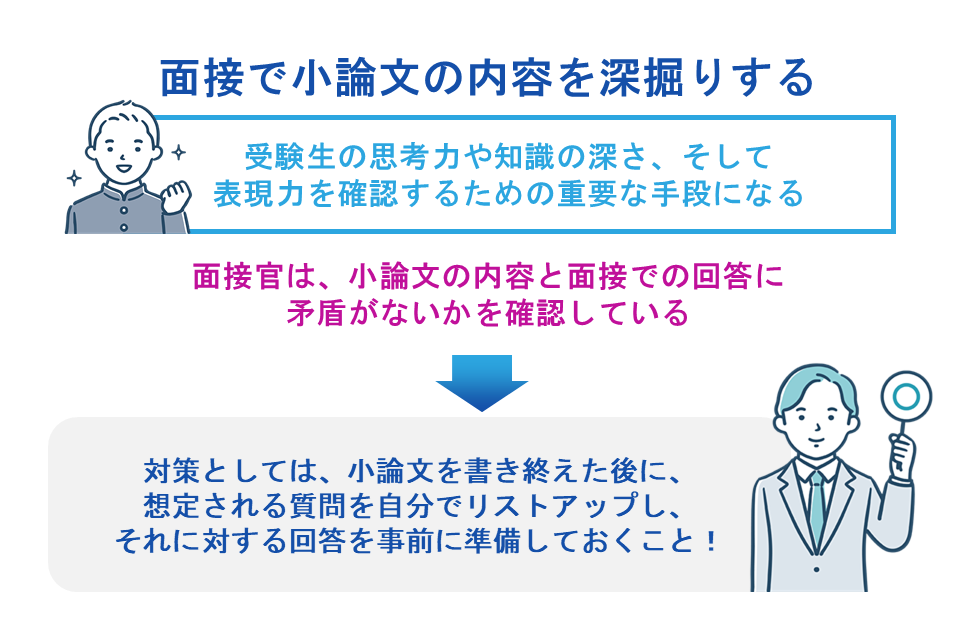

面接で小論文の内容を深掘りする

総合型選抜の面接では、提出した小論文の内容について質問されることが一般的です。

面接官が受験生の思考力や知識の深さ、そして表現力を確認するための重要な手段だからです。

また、小論文の内容と面接での回答に矛盾がないかを確認することで、受験生が本当にそのテーマについて深く考えているのか、本気でその大学で学びたいと思っているのかを見極めようとしています。

対策としては、小論文を書き終えた後に、想定される質問を自分でリストアップし、それに対する回答を事前に準備しておくことです。

声に出して練習し、スムーズに答えられるように訓練しましょう。可能であれば、先生や友人に模擬面接をしてもらい、客観的なフィードバックをもらうのも効果的です。

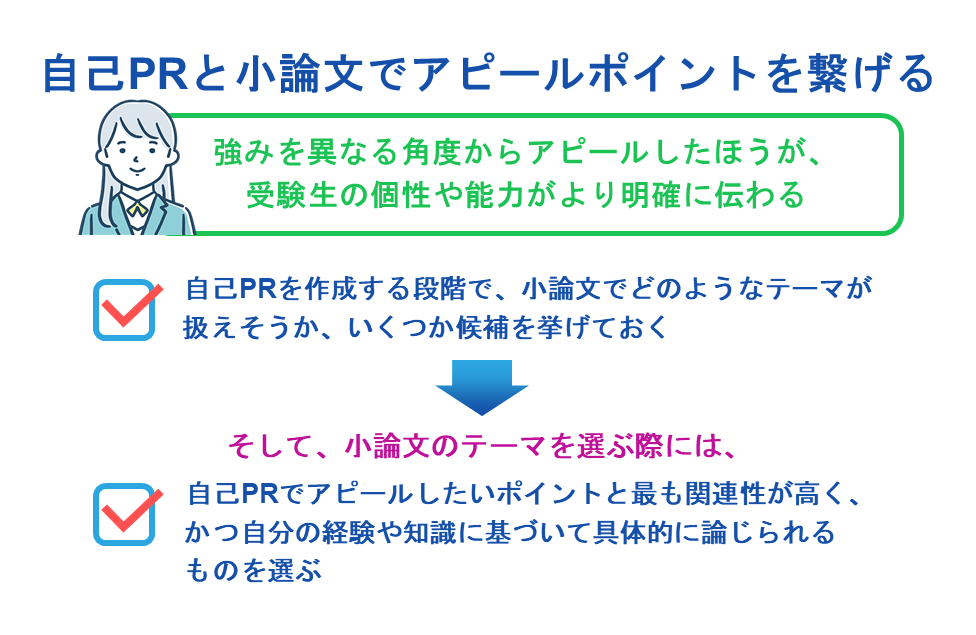

自己PRと小論文でアピールポイントを繋げる

総合型選抜では、自己PRと小論文でアピールポイントを繋げることで、より効果的な自己アピールができます。

自己PRと小論文で異なる強みをアピールできますが、同じ強みを異なる角度からアピールしたほうが、受験生の個性や能力がより明確に伝わります。

自己PRを作成する段階で、小論文でどのようなテーマが扱えそうか、いくつか候補を挙げておくことをおすすめします。

そして、小論文のテーマを選ぶ際には、自己PRでアピールしたいポイントと最も関連性が高く、かつ、自分の経験や知識に基づいて具体的に論じられるものを選ぶようにしましょう。

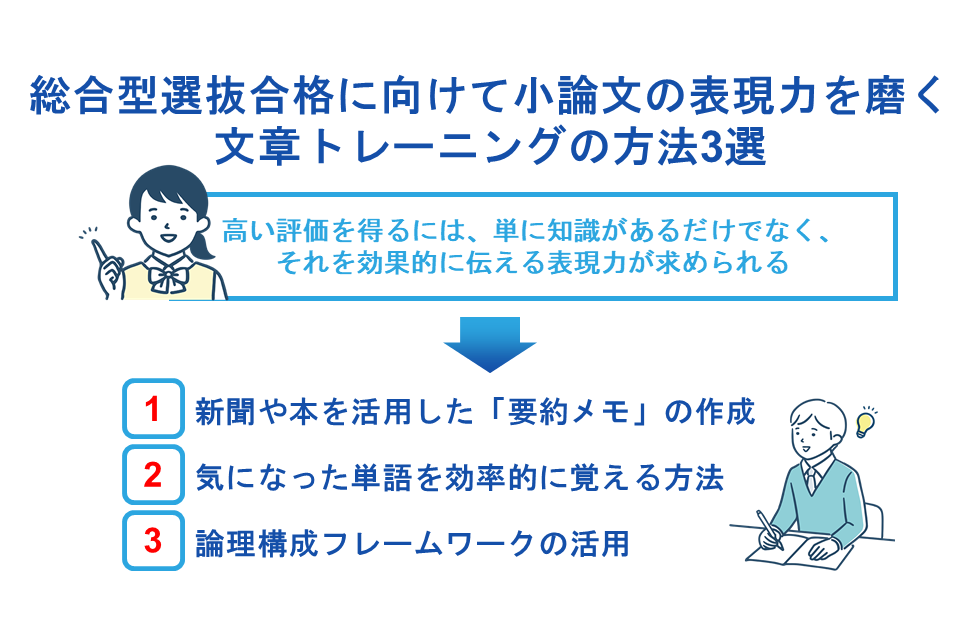

総合型選抜合格に向けて小論文の表現力を磨く文章トレーニングの方法3選

小論文で高い評価を得るには、単に知識があるだけでなく、それを効果的に伝える表現力が求められます。

今回紹介するトレーニングは、以下の3点です。

- 新聞や本を活用した「要約メモ」の作成

- 気になった単語を効率的に覚える方法

- 論理構成フレームワークの活用

それぞれ解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

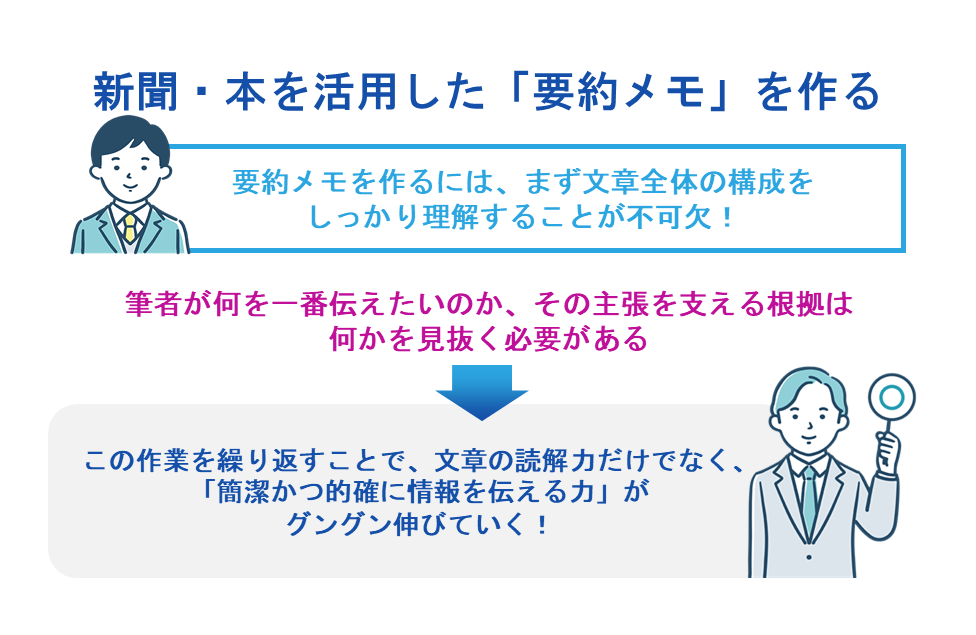

新聞・本を活用した「要約メモ」を作る

総合型選抜の小論文で高得点を狙うなら、文章の構成力と要点を掴む力を磨くことが大切です。

「要約メモ」を作るトレーニングは、文章力を養うのにピッタリです。新聞記事や本を読み、内容を短くまとめる練習を重ねていきましょう。

要約メモを作るには、まず文章全体の構成をしっかり理解することが不可欠です。筆者が何を一番伝えたいのか、その主張を支える根拠は何かを見抜く必要があります。

この作業を繰り返すことで、文章の読解力だけでなく、「簡潔かつ的確に情報を伝える力」がグングン伸びていきます。

例えば、新聞の社説やコラムを200字程度で要約してみましょう。最初は時間がかかっても、練習を重ねるうちに短時間で要点を掴めるようになります。

また、興味のある分野の本を選び、各章ごとに要約メモを作るのもおすすめです。

ただし、単に文章を短くするだけでは意味がありません。

筆者の主張や重要なポイントが抜け落ちていないか、必ず確認しましょう。

作成した要約を学校の先生や、総合型選抜専門塾の講師に添削してもらうと、客観的な視点からのフィードバックが得られ、改善点が明確になります。

じゅけラボ予備校では、基本コース月額18,480円(税込)で総合型選抜の入試対策を行なっています。総合型選抜の対策に不安を感じている方は一度ご確認ください。

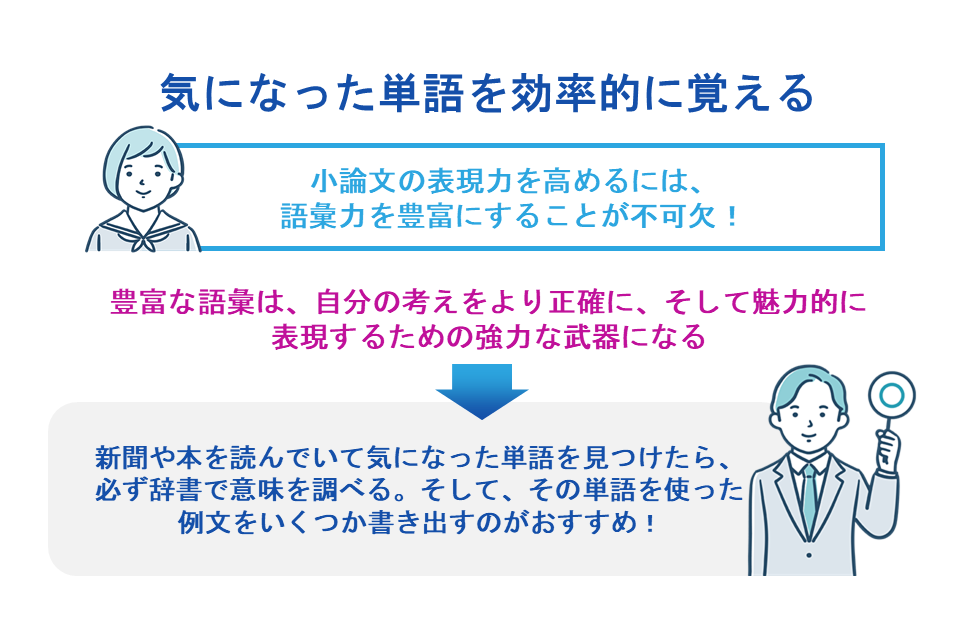

気になった単語を効率的に覚える

小論文の表現力を高めるには、語彙力を豊富にすることが不可欠です。

気になった単語を効率的に覚えることで、文章に深みと具体性を持たせ、より説得力のある小論文を書けるようになります。

語彙力が乏しいと、同じような表現ばかりになってしまい、文章が単調になりがちです。

また、抽象的な言葉だけでは、読み手に内容が伝わりにくくなってしまいます。豊富な語彙は、自分の考えをより正確に、そして魅力的に表現するための強力な武器になるのです。

新聞や本を読んでいて気になった単語を見つけたら、必ず辞書で意味を調べましょう。そして、その単語を使った例文をいくつか書き出すのがおすすめです。

単語の意味だけを覚えて、文章の中でどのように使うかを理解していないと、せっかく覚えた単語も小論文で活かせません。

単語帳やノートに、気になった単語とその例文をまとめて記録し、定期的に見返して復習しましょう。

さらに、覚えた単語を実際に小論文で使ってみることで、より記憶に定着しやすくなります。最初は意識して使う必要がありますが、次第に自然と使えるようになるはずです。

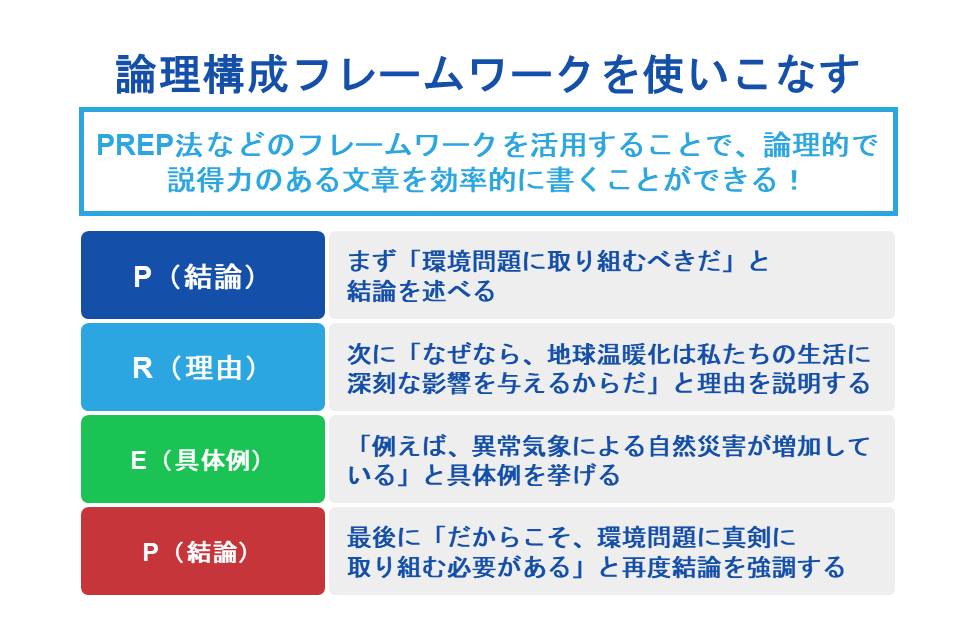

論理構成フレームワークを使いこなす

論理構成フレームワークは、小論文の骨組みを作る上で非常に有効なツールです。

PREP法などのフレームワークを活用することで、論理的で説得力のある文章を効率的に書くことができます。フレームワークは、あなたの強い味方になってくれるでしょう。

小論文では、自分の意見を明確に述べ、それを裏付ける根拠を示し、具体例を挙げて説明し、最後に結論をまとめるという一連の流れが大切です。この流れをテンプレート化することで、構成に迷うことなく、内容に集中して書くことができるのです。

PREP法は、結論(Point)、理由(Reason)、具体例(Example)、結論(Point)の順番で文章を構成する方法です。

例えば、「環境問題に取り組むべきだ」という主張をする場合、以下のような構成にします。

| P(結論) | まず「環境問題に取り組むべきだ」と結論を述べる |

|---|---|

| R(理由) | 次に「なぜなら、地球温暖化は私たちの生活に深刻な影響を与えるからだ」と理由を説明する |

| E(具体例) | 「例えば、異常気象による自然災害が増加している」と具体例を挙げる |

| P(結論) | 最後に「だからこそ、環境問題に真剣に取り組む必要がある」と再度結論を強調する |

PREP法を使えば、論理的でわかりやすい文章をスムーズに作成できます。

ただし、フレームワークに沿って書くことだけに気を取られてはいけません。各要素の関連性が薄く、論理が破綻していては、説得力のある小論文にはなりません。

まずはPREP法など、基本的なフレームワークを1つ選び、それに沿って小論文を書く練習を繰り返しましょう。慣れてきたら、他のフレームワークも試してみて、自分に合ったものを見つけると良いでしょう。

そして、書いた文章は必ず第三者に読んでもらいましょう。フレームワークに沿って論理的に構成されているか、意見が明確に伝わるかなどを確認してもらうことが重要です。

まとめ|総合型選抜の小論文対策でライバルと差をつけよう

総合型選抜の小論文対策は、合格を左右する重要な要素です。

まず、小論文と作文の違いを理解し、総合型選抜で求められる論理的な文章の書き方を身につけましょう。

頻出テーマや出題形式を把握し、学部別の対策も重要です。

小論文の基本的な構成は、序論・本論・結論の三部構成が大切です。

対策としては、日頃からの文章トレーニングが不可欠となります。

新聞や本で要約練習をしたり、語彙力を高めたり、論理構成フレームワークを活用したりすることが効果的です。

また、志望理由書や面接との一貫性も意識し、総合的に自分をアピールできるように準備しましょう。

上記の対策を徹底し、ライバルに差をつける小論文を作成してください。

じゅけラボ予備校では、一般選抜と並行した総合型選抜対策から、3年生の7月から始める直前対策まで、幅広い総合型選抜対策をサポートしています。

LINEやメールで問い合わせを受け付けております。対策の内容や料金について気になる方はぜひ一度ご連絡ください。

よくある質問

-

総合型選抜に向けた小論文対策は、どの時期から始めるのがベストでしょうか?

-

できるだけ早めに対策を始めるのがおすすめです。高3の春頃にはニュースのチェックや基礎的な書き方の学習をスタートし、夏以降は過去問演習や添削など実戦力を磨きましょう。早期対策により時間的余裕が生まれ、他の出願書類や面接対策とも並行して進めやすくなります。小論文を含めた総合型選抜対策のスタート時期に関しては以下をご確認ください。

-

小論文の勉強には、どれくらいの期間を見込めば良いですか?

-

個人差はありますが、基礎力がある場合でも最低3か月程度の集中対策を確保するのが望ましいです。序盤は論理構成や語彙力の養成、中盤以降は実際の過去問演習で文章の完成度を高めましょう。短期集中でも成果は出せますが、余裕を持って学習計画を立てると安心です。

-

小論文対策で押さえておくべきポイントは何ですか?

-

(1) テーマの背景知識を日頃から身につける

(2) 序論・本論・結論の3部構成を意識する

(3) データや事例を交えた論理的主張を展開する

これらが重要です。最初に結論を提示し、理由や根拠を積み上げ、最後に再度結論を示す書き方を身につけると高評価に繋がります。

-

総合型選抜の小論文対策には、具体的にどれくらいのスケジュールを組めば良いですか?

-

ざっくりになりますが以下のスケジュールを参考にしてください。

(1) 前半1?2か月:ニュースや専門分野の知識収集+基本構成の練習

(2) 中盤1か月:過去問や模擬問題で実践的トレーニング

(3) 直前期1ヶ月:添削や面接対策と並行して最終調整

という流れがおすすめです。ただし小論文にはテーマに対する内容だけでなく、志望理由書との一貫性もなければいけませんので、小論文対策の前に志望理由書をしっかりと作り上げることも重要です。それを踏まえて遅くても高3の春から、出来れば高2の冬からは準備を始めると少なからず十分な対策をできるスケジュールで進めていけます。

-

高評価を得る小論文を書くための秘訣はありますか?

-

読み手(採点者)が「なるほど」と思える論理展開がカギです。結論を先に示し、理由と根拠を明示、具体例を挙げ、最後に結論を再度強調するなど、論理の流れに一貫性を持たせましょう。さらに文章表現が平易かつ正確であることも高得点には欠かせません。

-

読み手に伝わりやすい小論文を書くテクニックは何でしょうか?

-

まずは「PREP法」などのフレームワークを使い、文章の骨組みを明確にします。次に、客観的な事例やデータを適切に挟みつつ、主張がブレないように留意してください。段落の冒頭に要点を書くなど、見やすさを意識した文章構成もポイントです。

-

論理的に伝わる小論文の基本構成はどうすれば良いでしょうか?

-

序論・本論・結論の3段構成が基本です。序論で結論とテーマを提示、本論で根拠や具体例を示しながら掘り下げ、結論で改めて全体をまとめます。この流れを徹底することで、読み手にわかりやすい論旨を提示できます。

-

一般的な作文と総合型選抜の小論文は、どこが違うのでしょうか?

-

作文は体験や感想を自由に述べるのが中心ですが、小論文は論理的根拠やデータを示しながら、自分の意見を客観的に展開することが求められます。感想よりも「問題提起と考察」が重要な点が最大の違いです。

-

出願書類や面接と小論文の内容をリンクさせるコツはありますか?

-

志望理由書で強調した「得意分野」や「将来像」を小論文にも織り込むと、一貫性が生まれます。面接でも小論文の内容を深掘りされる可能性が高いので、両者に矛盾がないよう、事前に一貫したメッセージを確認しておくことが重要です。

-

語彙力や表現力を増やすために有効なトレーニング法はありますか?

-

新聞記事やコラムを要約する「要約メモ」づくりが効果的です。気になった単語は辞書で意味を調べ、例文とあわせて記録し、実際に小論文の中で使ってみましょう。定期的に見返すことで語彙が蓄積され、表現が豊かになります。詳しくは【新聞・本を活用した「要約メモ」を作る】で詳しく紹介しています。

あなた専用の総合型選抜・公募推薦対策!