あなた専用の総合型選抜・公募推薦対策!

目次

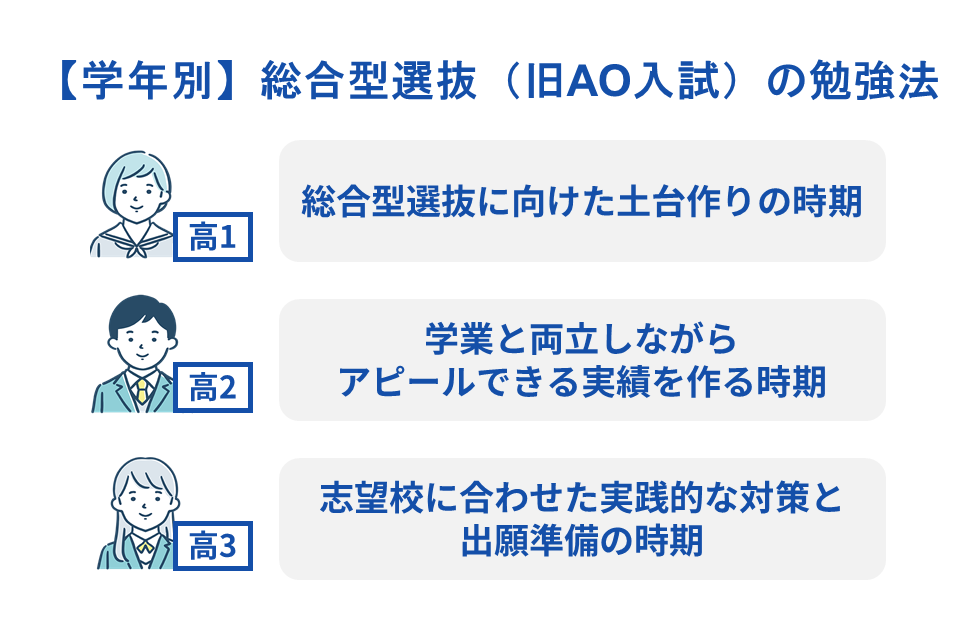

【学年別】総合型選抜(旧AO入試)の勉強法

総合型選抜は、学力試験の点数だけでは測れない受験生の個性や意欲、将来性などを多角的に評価する入試方式です。

そのため、一般入試とは異なる対策が必要となり、早期からの計画的な準備が合格への重要な鍵となります。

学年ごとに取り組むべき内容は異なります。

- 高校1年生:総合型選抜に向けた土台作りの時期

- 高校2年生:学業と両立しながらアピールできる実績を作る時期

- 高校3年生:志望校に合わせた実践的な対策と出願準備の時期

上記について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

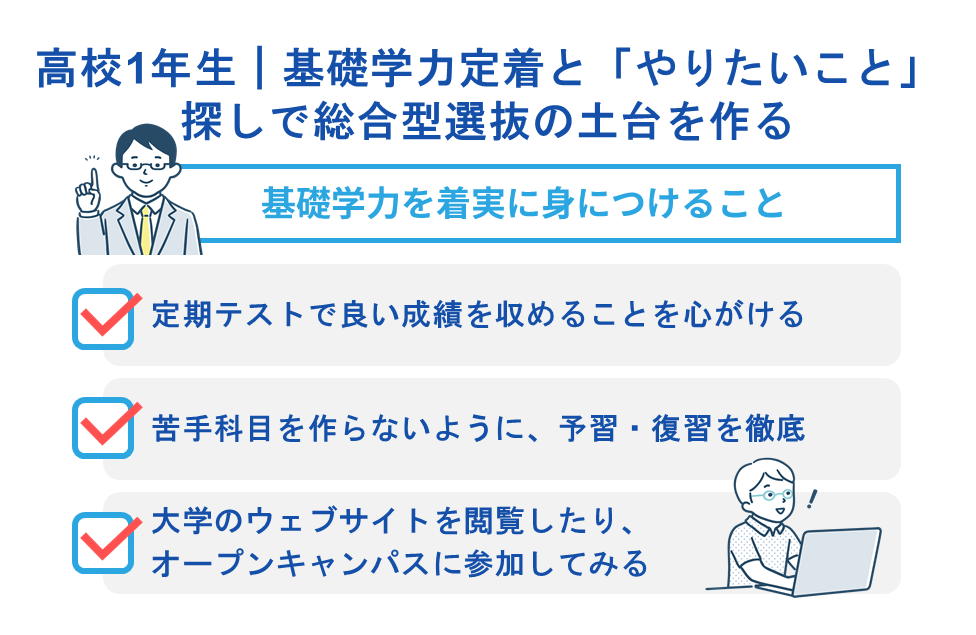

高校1年生|基礎学力定着と「やりたいこと」探しで総合型選抜の土台を作る

高校1年生の段階では、総合型選抜を意識した特別な対策を始めるというよりも、まず高校での学習習慣をしっかりと確立し、基礎学力を着実に身につけることが最も重要です。

総合型選抜においても、多くの大学で基礎的な学力は評価の対象となります。

特に、高校の成績である「評定平均」は、1年生からの成績が算出に含まれます。学校推薦型選抜ほど重視されない場合もありますが、出願資格として基準が設けられていたり、書類審査での評価項目の一つとなったりするため、日々の授業に真剣に取り組み、定期テストで良い成績を収めることを心がけましょう。

苦手科目を作らないように、予習・復習を徹底することが大切です。

大学のウェブサイトを閲覧したり、オープンキャンパスに参加したりして、大学での学びを具体的にイメージしてみることも、将来の目標設定に繋がる有益な活動と言えるでしょう。

この時期の地道な取り組みが、2年生以降の本格的な準備の土台となります。

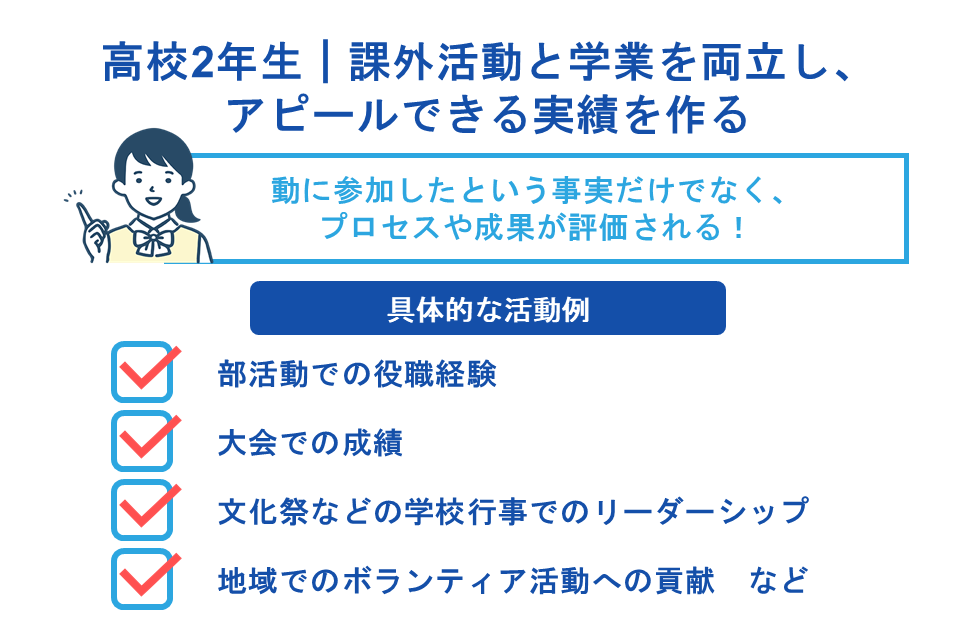

高校2年生|課外活動と学業を両立し、アピールできる実績を作る

高校2年生は、総合型選抜の準備をより具体的に進める重要な学年です。

1年生で築いた基礎学力の上に、応用力を身につけていく学習が求められます。

定期的に模擬試験を受験し、自分の学力到達度や苦手分野を客観的に把握することは、効率的な学習計画を立てる上で役立ちます。

学業と並行して重要になるのが、課外活動への積極的な参加と、そこで得られる「活動実績」です。

総合型選抜では、単に活動に参加したという事実だけでなく、その活動を通して何を学び、どのように成長したか、どのような役割を果たしたかといったプロセスや成果が評価されます。

具体的には、以下のような活動で主体的に取り組んだ経験が、面接や書類でアピールできる貴重な材料となります。

- 部活動での役職経験

- 大会での成績

- 文化祭などの学校行事でのリーダーシップ

- 地域でのボランティア活動への貢献 など

活動内容は、活動ノートなどに具体的に記録しておくことをおすすめします。

また、興味関心のある分野に関連する資格取得に計画的に挑戦することも、自身の能力を客観的に示す有効な手段です。

活動経験を振り返り、自分の強みや学びたいことが明確になってきたら、志望校研究も本格化させます。大学のアドミッション・ポリシー(求める学生像)を深く理解し、自分の経験や目標がどのように合致するかを考えることが重要です。

オープンキャンパスでの個別相談や、大学が開催するセミナー等に参加し、教員や在学生の話を聞くことも有効な情報収集手段となります。

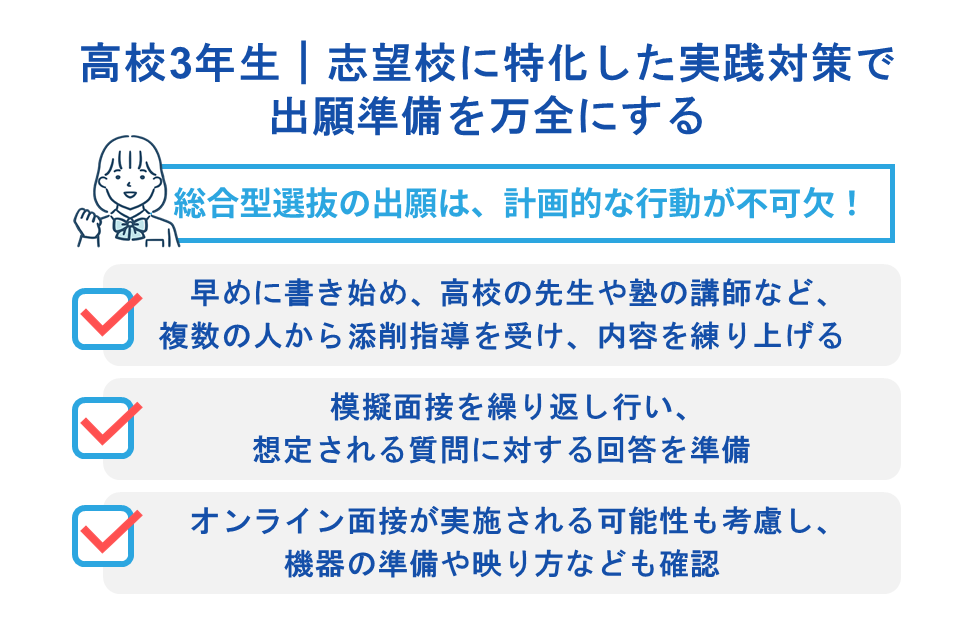

高校3年生|志望校に特化した実践対策で出願準備を万全にする

高校3年生は、いよいよ総合型選抜の本番を迎える学年です。

これまでの準備を踏まえ、志望校に特化した実践的な対策を集中的に行い、出願準備を万全にする必要があります。

総合型選抜の出願は、多くの大学で9月以降に始まり、選考スケジュールが一般入試よりも早いため、計画的な行動が不可欠です。まず最優先で取り組むべきは、出願書類の作成です。

志望理由書、活動報告書、自己推薦書などは、合否に直結する重要な書類となります。

志望大学のアドミッション・ポリシーを再度確認し、自分の経験、能力、将来の目標が、大学の求める人物像とどのように合致するかを具体的に、かつ論理的に記述することが求められます。

完成までに時間を要するため、早めに書き始め、高校の先生や塾の講師など、複数の人から添削指導を受け、内容を練り上げましょう。

面接対策も重要な課題です。模擬面接を繰り返し行い、想定される質問に対する回答を準備します。単に暗記するのではなく、自分の言葉で、熱意を持って話せるように練習することが大切です。

オンライン面接が実施される可能性も考慮し、機器の準備や映り方なども確認しておきましょう。

小論文が課される場合は、志望校の過去問や類似テーマで、制限時間内に文章を構成し書き上げる練習を重ねます。

ここでも、書いた答案を添削してもらうことが、客観的な視点を得て改善するために有効です。

大学によっては、共通テストの成績提出や独自の学力試験が課される場合もありますので、募集要項を熟読し、必要な対策を怠らないようにしましょう。

出願期間や必要書類、提出方法などの情報は、間違いがないように大学の公式ウェブサイトで必ず最終確認をおこなってください。調査書など、高校に発行を依頼する必要がある書類は、時間に余裕を持って申請することが重要です。

都市部の塾に通えない地方の受験生も、オンライン講座や添削サービスを有効活用することで、質の高い対策を進めることが可能です。

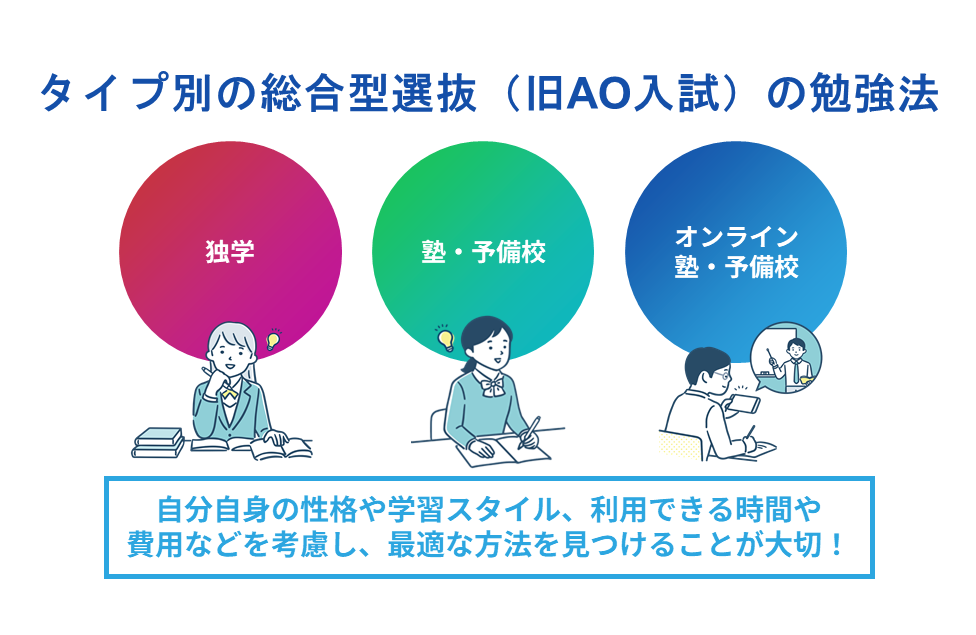

タイプ別の総合型選抜(旧AO入試)の勉強法

総合型選抜(旧AO入試)の準備を進めるにあたり、ご自身に合った勉強法を選ぶことは、合格への重要な第一歩となります。

大学受験の勉強法にはさまざまな選択肢があり、それぞれに良い点と注意すべき点が存在します。

自分自身の性格や学習スタイル、利用できる時間や費用などを考慮し、最適な方法を見つけることが大切です。ここでは、主な総合型選抜の勉強法のタイプとして以下の3つを取り上げ、それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく解説します。

- 独学

- 塾・予備校

- オンライン塾・予備校

自分に合った最適な方法を見つけましょう。

独学のメリット・デメリット

総合型選抜の勉強法として、独学を選ぶことには、費用を抑えられ、自分のペースで学習を進められるという大きなメリットがあります。

参考書や市販の問題集、インターネット上の情報などを活用すれば、塾や予備校に通うよりも経済的な負担は格段に少なくなります。

また、学校の授業や部活動、自分の得意・不得意に合わせて、学習時間や内容を自由に計画し、調整できる点も魅力です。

しかし、総合型選抜特有の対策において、客観的な視点を取り入れにくいという点には注意が必要です。

たとえば、志望理由書や自己PR書を作成しても、その内容が大学のアドミッションポリシーに合致しているか、論理的に説得力があるかなどを、自分だけで判断するのは難しい場合があります。

面接練習も、相手役がいないため実践的な練習が不足しがちです。さらに、最新の入試情報や各大学の細かな傾向、他の受験生のレベルなどを独力で収集・分析するには限界があり、情報が偏ってしまう可能性も考えられます。

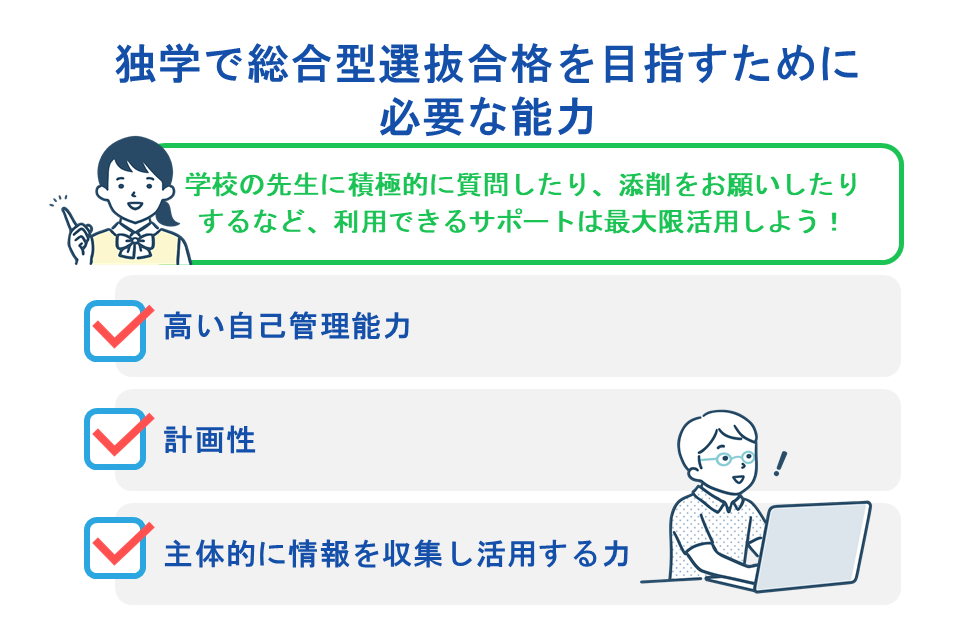

したがって、独学で総合型選抜の合格を目指す場合は、以下の能力が不可欠と言えるでしょう。

- 高い自己管理能力

- 計画性

- 主体的に情報を収集し活用する力

学校の先生に積極的に質問したり、添削をお願いしたりするなど、利用できるサポートは最大限活用することが推奨されます。

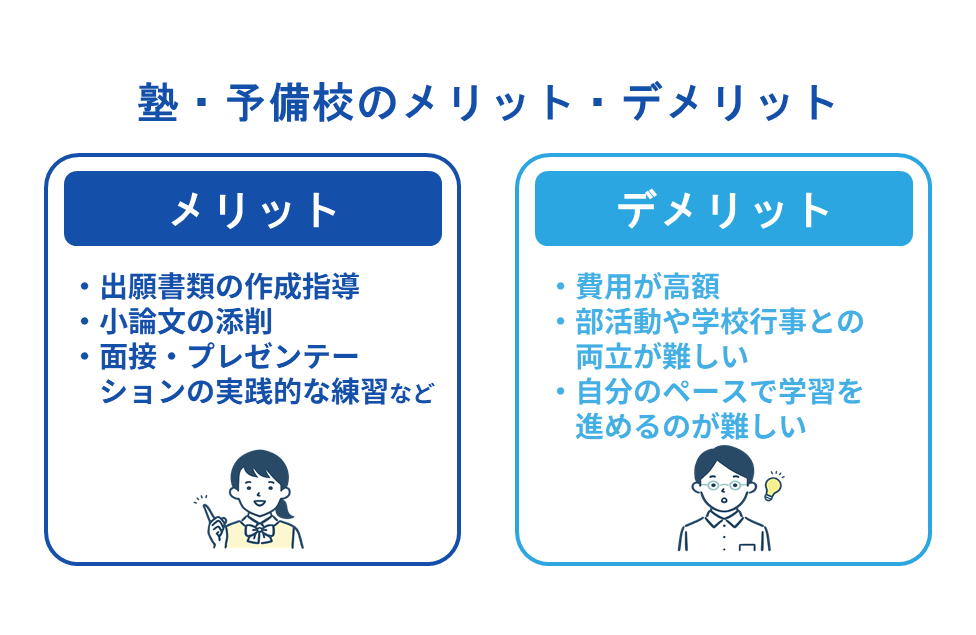

塾・予備校のメリット・デメリット

総合型選抜の対策として、塾や予備校を活用する勉強法には、専門的な指導と豊富な情報を得られるという明確なメリットがあります。

特に総合型選抜に特化したコースを持つ塾では、長年の指導経験を持つ講師から、サポートを受けることが可能です。

- 出願書類の作成指導

- 小論文の添削

- 面接・プレゼンテーションの実践的な練習 など

多くの塾・予備校は、過去の合格者のデータや各大学の入試傾向に関する詳細な情報を持っており、それに基づいた的確なアドバイスは、受験生にとって大きな助けとなるでしょう。

また、同じ目標を持つ他の受験生と交流し、互いに刺激し合いながら学習を進められる環境も、モチベーション維持に繋がります。

一方で、デメリットとしては、まず費用が高額になる点が挙げられます。

入学金や授業料、季節講習費などを合わせると、年間で数十万円以上の費用がかかることも少なくありません。また、決められた時間に校舎へ通う必要があるため、時間的な制約が生じます。

部活動や学校行事との両立が難しくなる可能性や、通塾に時間がかかる場合もあります。

さらに、集団授業が中心の場合、個別の質問がしにくかったり、自分のペースで学習を進めるのが難しかったりする可能性も考慮する必要があります。

塾・予備校を選ぶ際は、費用対効果を十分に検討し、体験授業や個別相談を通じて、指導方針や雰囲気が自分に合っているかを確認することが重要です。

以下の記事では、総合型選抜の塾の費用について解説していますので、ぜひ参考にしてください。

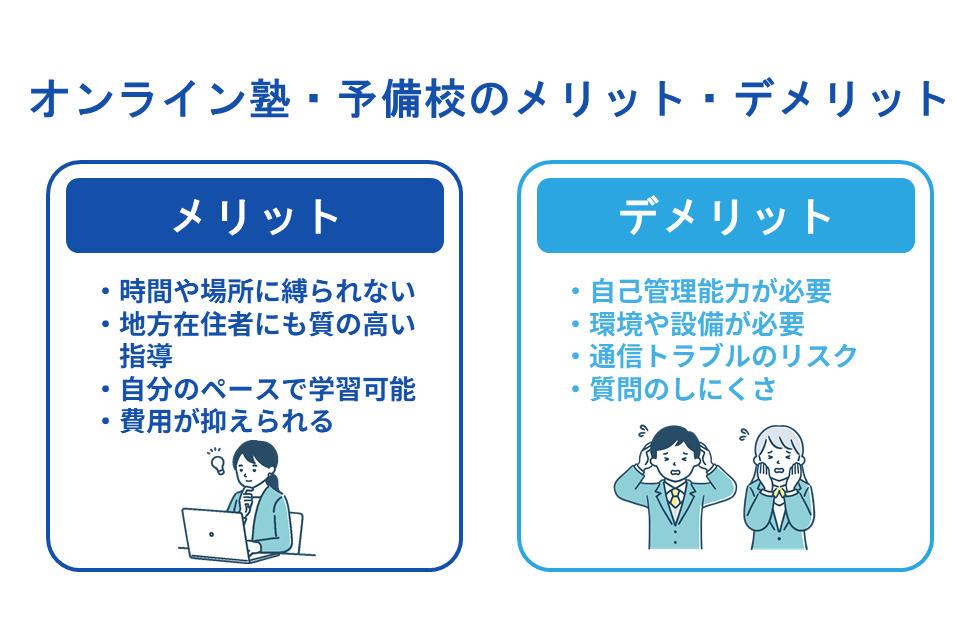

オンライン塾・予備校のメリット・デメリット

近年、総合型選抜の勉強法として注目されているのが、オンライン塾・予備校の活用です。

最大のメリットは、時間や場所に縛られずに学習できる点にあります。

自宅や学校の図書館など、インターネット環境があればどこでも授業を受けられるため、通塾時間を気にする必要がありません。

特に、近くに総合型選抜対策をおこなっている塾がない地方在住の受験生にとっては、都市部の質の高い指導を受ける貴重な機会となります。

多くのオンライン塾では、授業の録画映像を繰り返し視聴できるため、自分のペースで復習を進めたり、苦手な部分を重点的に学習したりすることも可能です。

対面の塾・予備校と比較して、費用が抑えられる傾向にある点も魅力と言えるでしょう。

しかし、オンラインでの学習には、自己管理能力がより一層求められるというデメリットがあります。対面授業のような強制力がないため、計画的に学習を進め、モチベーションを維持する強い意志が必要です。

また、安定したインターネット接続環境と、PCやタブレットなどのデバイスが必須となります。

通信トラブルが発生する可能性もゼロではありません。質問がある場合、チャットやメールでのやり取りが中心となり、対面のようにすぐに疑問を解消できない場合もあります。

また、じゅけラボ予備校の「総合型選抜入試対策講座」でもオンラインでの総合対策対策をおこなっております。

興味ある方は、ぜひ内容を確認してみてください。

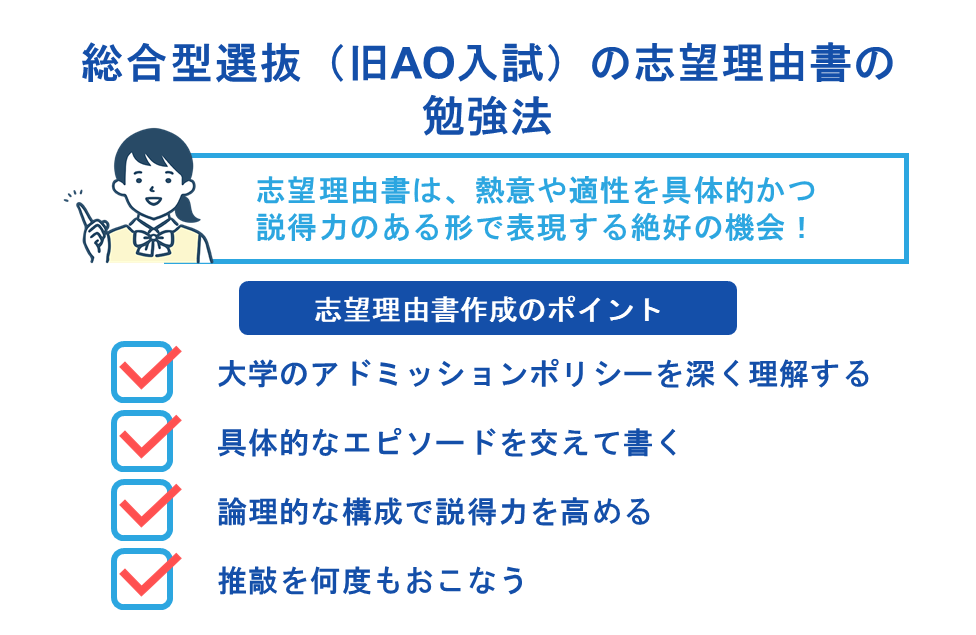

総合型選抜(旧AO入試)の志望理由書の勉強法

総合型選抜において志望理由書は、あなたの熱意や適性を大学側に伝える最も重要な書類の一つです。

この文書は、なぜその大学・学部で学びたいのか、どのような目標を持っているのかを具体的かつ説得力のある形で表現する絶好の機会となります。

効果的な志望理由書作成のために、以下のポイントを押さえていきましょう。

- 大学のアドミッションポリシーを深く理解する

- 具体的なエピソードを交えて書く

- 論理的な構成で説得力を高める

- 推敲を何度もおこなう

それぞれ解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

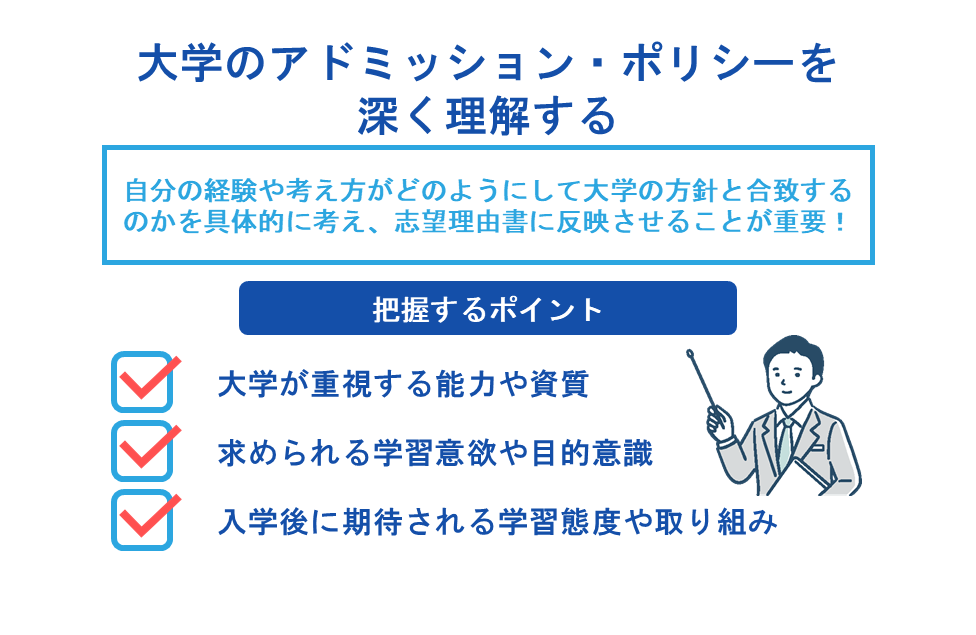

大学のアドミッション・ポリシーを深く理解する

志望理由書を作成する際の第一歩は、志望する大学・学部のアドミッション・ポリシー(入学者受入方針)を徹底的に理解することです。

アドミッション・ポリシーとは、その大学や学部がどのような学生を求めているのかを明文化したものであり、志望理由書作成の重要な指針となります。

なぜアドミッション・ポリシーの理解が重要なのでしょうか。それは、あなたの志望理由や目標が大学の方針と合致することを示すことができれば、「この大学で学ぶのにふさわしい人材である」という印象を強く与えることができるからです。

アドミッション・ポリシーは通常、大学の公式ウェブサイトや入学案内パンフレットに掲載されています。しっかりと目を通し、以下のような点を把握しましょう。

- 大学が重視する能力や資質

- 求められる学習意欲や目的意識

- 入学後に期待される学習態度や取り組み

アドミッション・ポリシーを理解した上で、自分の経験や考え方がどのようにして大学の方針と合致するのかを具体的に考え、志望理由書に反映させることが重要です。

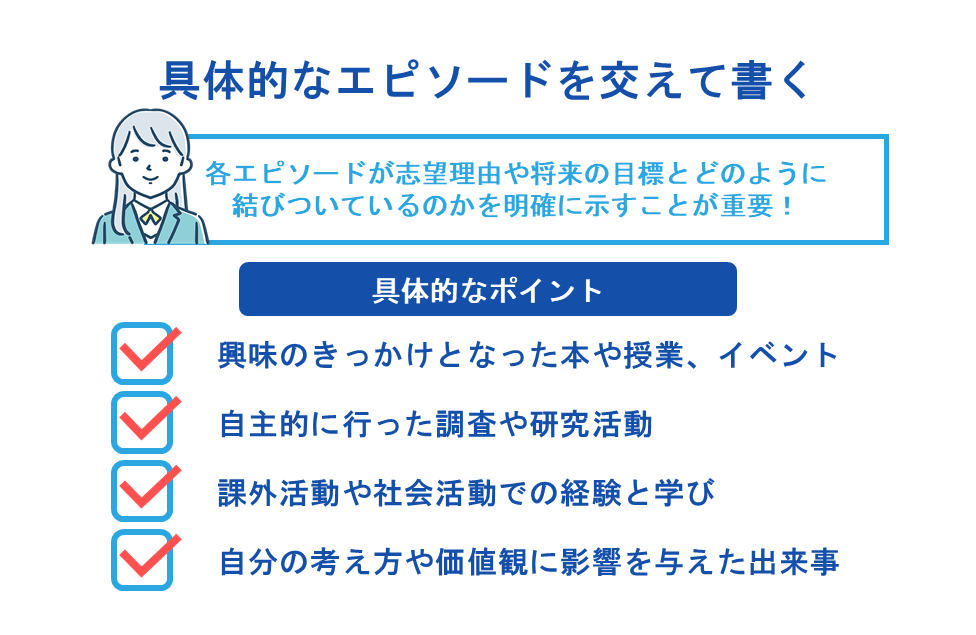

具体的なエピソードを交えて書く

志望理由書で大学側に強く印象づけるためには、抽象的な表現よりも具体的なエピソードを交えることが効果的です。

「○○に興味があります」「△△を学びたいです」といった漠然とした表現よりも、なぜその分野に興味を持ったのか、その興味をどのように深めてきたのかを具体的に説明することで、あなたの熱意や主体性が伝わります。

たとえば、以下のような点について具体的に書くと良いでしょう。

- 興味を持ったきっかけとなった本や授業、イベント

- 自主的に行った調査や研究活動

- 課外活動や社会活動での経験と学び

- 自分の考え方や価値観に影響を与えた出来事

これらのエピソードは、「いつ」「どこで」「何を」「どのように」という要素を含めて描写すると、より生き生きとした説得力のある内容になります。

ただし、単なる経験の羅列にならないよう注意しましょう。各エピソードが志望理由や将来の目標とどのように結びついているのかを明確に示すことが重要です。

論理的な構成で説得力を高める

志望理由書は、読み手に分かりやすく、かつ説得力のある文章構成を心がけることが重要です。

論理的な文章構成にすることで、あなたの思考プロセスが明確になり、志望理由の信憑性や一貫性が高まります。

効果的な志望理由書の基本的な構成は以下のようになります。

- 導入部(自己紹介と志望動機の概要)

- 本論(具体的なエピソードと志望理由の詳細説明)

- 結論(大学入学後の学習計画と将来展望)

導入部では、簡潔に自己紹介をした上で、なぜその大学・学部を志望するのかの概要を述べます。ここで読み手の関心を引きつけることが大切です。

本論では、前述の具体的なエピソードを交えながら、志望理由を詳細に説明します。自分の経験や考えが、どのようにしてその大学・学部への志望につながったのかを論理的に展開しましょう。

結論部分では、大学入学後にどのような学びを深めたいのか、そしてその学びを将来どのように活かしていきたいのかという展望を述べます。ここでも具体性を持たせることが重要です。

文章全体を通して、一貫したテーマや軸を持たせることで、志望理由の説得力が高まります。また、パラグラフごとに主題を明確にし、段落の最初で要点を述べる「トピックセンテンス」を意識すると、読みやすい文章になります。

推敲を何度もおこなう

志望理由書は一度書いただけで完成させるのではなく、何度も推敲を重ねることが重要です。

初稿を書き上げた後は、時間を置いてから読み返すことで、客観的な視点を持つことができます。自分の文章を批判的に見直し、以下のような点をチェックしましょう。

- 志望理由が明確で説得力があるか

- 具体的なエピソードが適切に盛り込まれているか

- 文章に一貫性があり、論理的に展開されているか

- 誤字脱字や文法的な誤りがないか 文字数制限を守っているか

また、信頼できる教員や家族、友人などに読んでもらい、率直な感想やアドバイスをもらうことも有効です。特に、高校の先生や塾の講師など、入試に詳しい人からのフィードバックは大変参考になります。

第三者の視点からのアドバイスを取り入れつつ、何度も修正を重ねることで、より説得力のある志望理由書に磨き上げていきましょう。

総合型選抜(旧AO入試)の小論文の勉強法

総合型選抜において小論文は、あなたの考え方や物事を論理的に説明する力、大学で学ぶ意欲を示すための大切な要素です。

しっかり対策を進めれば、自分の考えを効果的に伝えられるようになります。

具体的には、以下の勉強法をおこないましょう。

- 序論・本論・結論の書き方とPREP法を覚える

- 小論文頻出テーマを覚える

- 志望大学の過去問で小論文の出題傾向を把握する

それぞれ解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

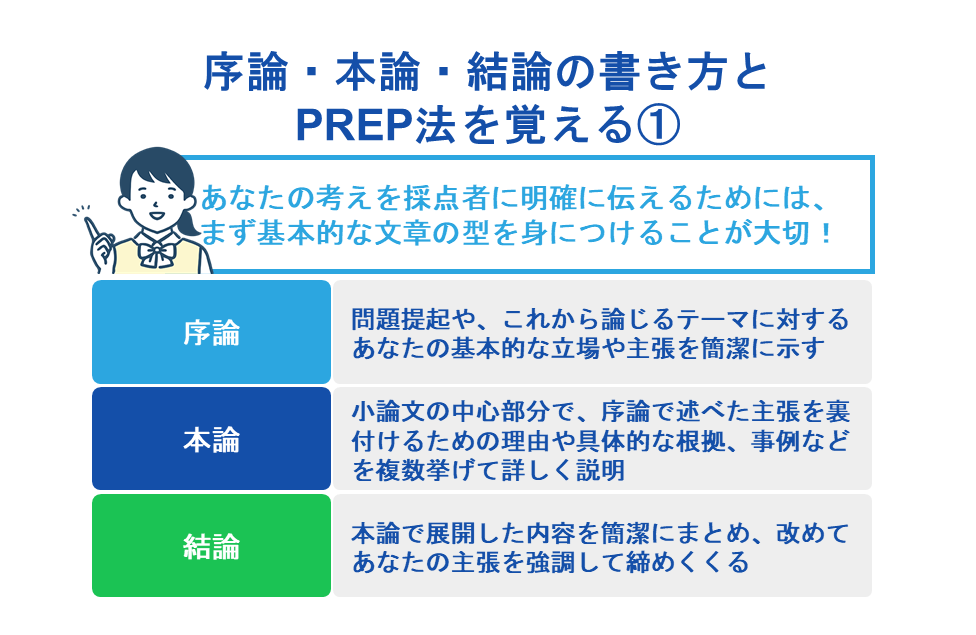

序論・本論・結論の書き方とPREP法を覚える

総合型選抜の小論文で、あなたの考えを採点者に明確に伝えるためには、まず基本的な文章の型を身につけることが大切です。

多くの小論文では、以下の3つの部分で構成されます。

- 序論

- 本論

- 結論

序論では、問題提起や、これから論じるテーマに対するあなたの基本的な立場や主張を簡潔に示します。

本論は小論文の中心部分で、序論で述べた主張を裏付けるための理由や具体的な根拠、事例などを複数挙げて詳しく説明します。ここで、あなたの考えの深さや説得力が試されます。

最後の結論では、本論で展開した内容を簡潔にまとめ、改めてあなたの主張を強調して締めくくります。

この基本的な流れを意識するだけで、文章全体の構成が整い、読み手にとって格段に理解しやすい文章になります。

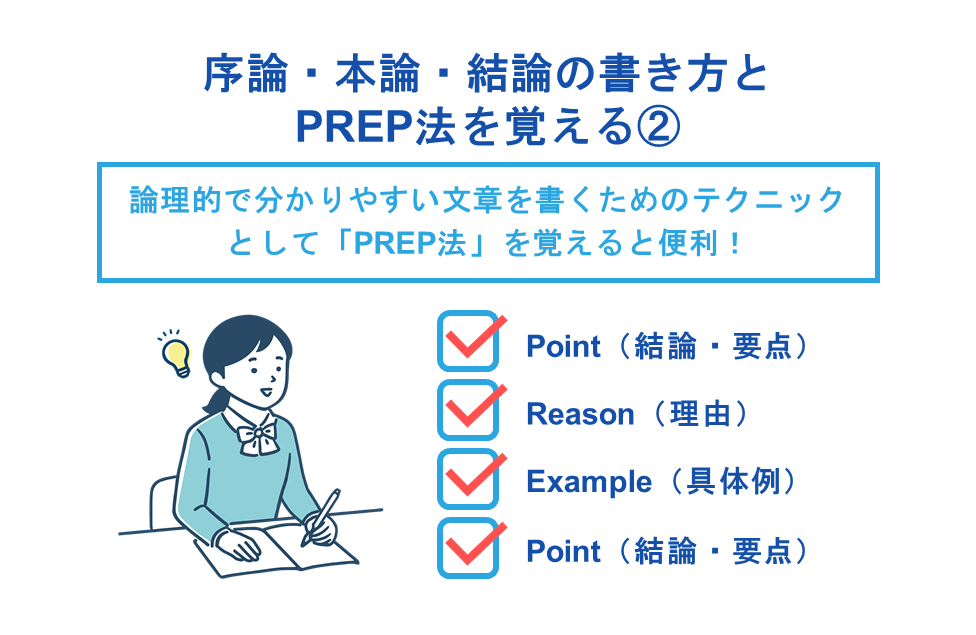

さらに、より論理的で分かりやすい文章を書くためのテクニックとして「PREP法」を覚えると便利です。

PREP法とは、以下の頭文字を取ったもので、この順番で情報を整理して伝える方法です。

- Point(結論・要点)

- Reason(理由)

- Example(具体例)

- Point(結論・要点)

特に本論の段落を作る際に、この流れを意識すると、主張とその根拠が明確になり、説得力のある文章を作成しやすくなります。

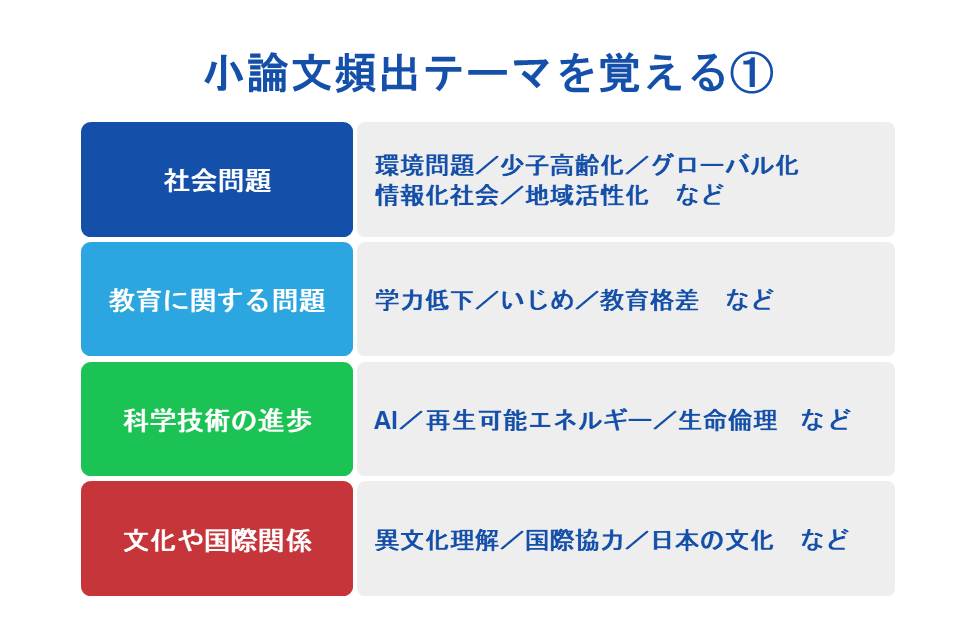

小論文頻出テーマを覚える

総合型選抜の小論文では、どのようなテーマが出題されるか事前に知っておくことも重要な対策の一つです。

もちろん、毎年全く同じテーマが出るとは限りませんが、よく取り上げられる「頻出テーマ」というものが存在します。これらのテーマについて事前に知識を深め、自分なりの考えをまとめておくことで、本番の試験で落ち着いて対応できるようになります。

総合型選抜でよく見られるテーマには、以下のようなものがあります。

| 社会問題 | 環境問題少子高齢化グローバル化情報化社会地域活性化 など |

|---|---|

| 教育に関する問題 | 学力低下いじめ教育格差 など |

| 科学技術の進歩 | AI再生可能エネルギー生命倫理 など |

| 文化や国際関係 | 異文化理解国際協力日本の文化 など |

対策としては、上記のテーマについて、日頃から関心を持つことが大切です。新聞やニュース、信頼できるウェブサイト、関連書籍などを通じて情報を集めましょう。

ただ情報を集めるだけでなく、以下のような視点で、自分の意見を持つ練習をすることが重要です。

- 「自分はこの問題についてどう考えるか」

- 「なぜそう考えるのか」

集めた情報や自分の考えをノートに書き留めておくと、後で見返して考えを深めるのに役立ちます。

幅広いテーマに対する知識とあなた自身の考察を示すことが、評価される小論文につながります。

志望大学の過去問で小論文の出題傾向を把握する

総合型選抜の小論文対策として、最も効果的で欠かせないのが、志望する大学・学部の過去問を分析することです。

大学によって小論文の出題スタイルは大きく異なります。たとえば、特定のテーマについて自由に論述する形式もあれば、課題文や図表・グラフなどを読み解いてから自分の意見を述べる形式もあります。

また、求められる文字数や試験時間もさまざまです。

過去問を実際に解いてみることで、以下のような具体的な出題傾向をつかめます。

- 志望校がどのようなテーマに関心を持っているのか

- どのような形式で問いかけてくるのか

- どのくらいの時間で書き上げる必要があるのか

過去問は、大学の公式ウェブサイトの入試情報ページで公開されていることが多いです。

また、オープンキャンパスや入試説明会で配布されたり、予備校が情報を持っていたり、赤本などの市販の過去問題集に収録されていたりする場合もあります。

入手したら、まずは時間を計って実際に解いてみましょう。

書き上げた答案は、そのままにせず、高校の先生や塾の講師など、指導経験のある人に見てもらい、添削指導を受けましょう。客観的な視点からのアドバイスは、自分では気づきにくい改善点を見つけるのに役立ちます。

総合型選抜(旧AO入試)の面接の勉強法

面接は、学力試験だけでは評価しきれない受験生一人ひとりの個性や学習意欲、将来への展望などを大学側に直接伝えることができる重要な選考段階です。

そのため、しっかりとした事前準備を行い、自信を持って面接に臨むことが合格への鍵となります。

面接対策を進める上では、主に以下の3つのポイントを押さえることが重要です。

- 面接でよく聞かれる質問と回答例を把握しておく

- 面接官に好印象を与える話し方・マナー・服装のポイントを抑える

- 模擬面接で実践練習をする

それぞれ解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

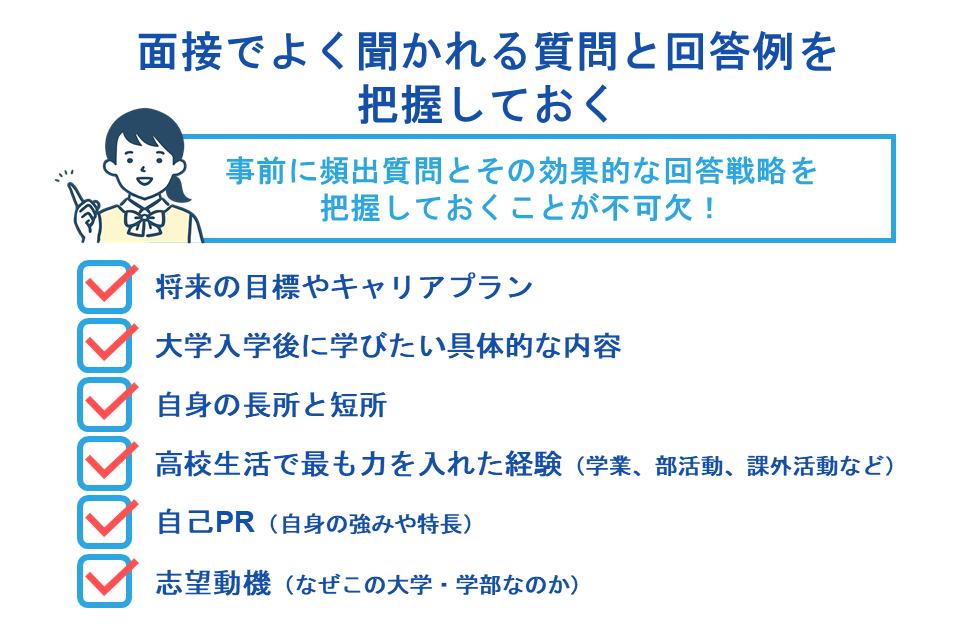

面接でよく聞かれる質問と回答例を把握しておく

総合型選抜の面接を突破するためには、事前に頻出質問とその効果的な回答戦略を把握しておくことが不可欠です。

あらかじめ質問を想定し、それに対する自分の考えや経験を整理しておくことで、面接本番で不意な質問に動揺することなく、落ち着いて論理的に回答できるようになるからです。

準備をしっかりおこなうことで、あなたの熱意や大学・学部への適性を面接官により深く、かつ効果的に伝えることが可能になります。

面接でよく聞かれる代表的な質問としては、以下のようなものが挙げられます。

- 志望動機(なぜこの大学・学部なのか)

- 自己PR(自身の強みや特長)

- 高校生活で最も力を入れた経験(学業、部活動、課外活動など)

- 自身の長所と短所

- 大学入学後に学びたい具体的な内容

- 将来の目標やキャリアプラン

上記の質問に対する回答を準備する際には、志望する大学が公開しているアドミッション・ポリシーを十分に理解し、自分の経験や強みがどのように合致するかを具体的に示すことが重要です。

まずは頻出質問に対する自身の考えを深掘りし、回答の骨子を作成することから始めてみましょう。

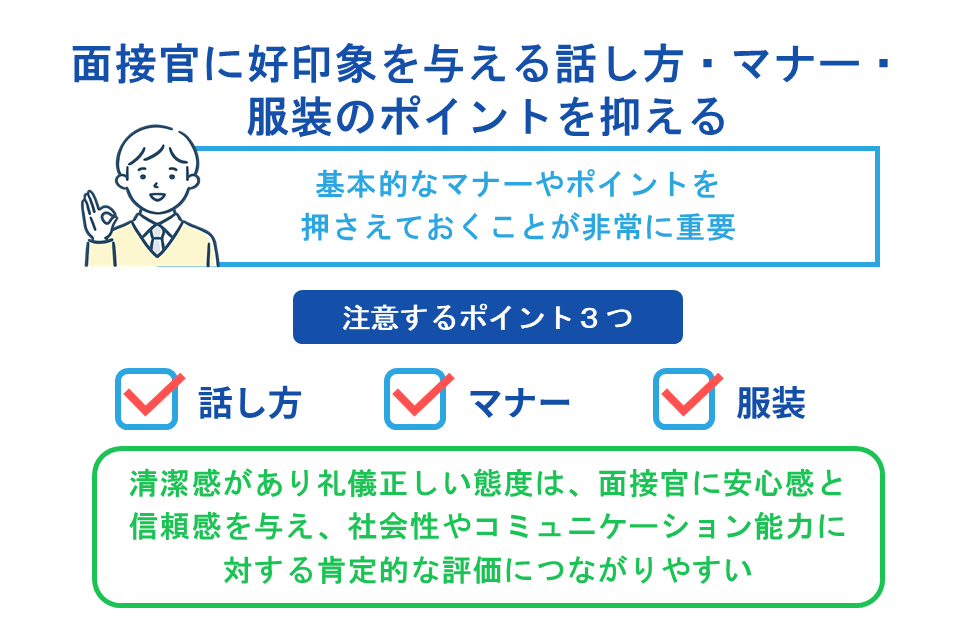

面接官に好印象を与える話し方・マナー・服装のポイントを抑える

総合型選抜の面接では、あなたが話す内容はもちろんのこと、話し方や振る舞い、身だしなみといった第一印象も評価の対象となります。

面接官に好印象を与え、円滑なコミュニケーションを図るためには、基本的なマナーやポイントを押さえておくことが非常に重要です。

なぜなら、清潔感があり礼儀正しい態度は、面接官に安心感と信頼感を与え、社会性やコミュニケーション能力に対する肯定的な評価につながりやすいからです。

具体的には、以下の3点に注意しましょう。

- 話し方

- マナー

- 服装

「話し方」においては、面接官の目を見て、聞き取りやすい声量ではっきりと話すことを心がけます。

敬語を正しく用い、質問の意図を的確に捉え、結論から簡潔に述べるように意識すると良いでしょう。焦って早口になったり、声が小さくなったりしないよう、落ち着いて話す練習が必要です。

「マナー」については、入室・退室時の挨拶と丁寧なお辞儀は基本中の基本です。面接中は背筋を伸ばして正しい姿勢を保ち、相手の話を真剣に聞いているという態度を示しましょう。

手遊びや貧乏ゆすりなどの無意識な癖が出ないよう注意することも大切です。

「服装」に関しては、特に大学からの指定がない場合は、在籍している高校の制服を正しく着用するのが最も適切です。

制服がない場合や私服で臨む際は、ブレザーやジャケットに襟付きのシャツ、スラックスや派手でない無地のスカートなど、清潔感があり落ち着いた印象を与える服装を選びましょう。

髪型は顔がはっきりと見えるように整え、爪も短く切っておくなど、細部まで清潔感を意識することが重要です。

面接当日に慌てないためにも、服装は事前に準備し、シワや汚れがないかを確認しておきましょう。

鏡の前で身だしなみや姿勢をチェックする練習も有効です。これらのマナーは付け焼き刃では身につきにくいため、日頃の学校生活から意識して取り組むことが、本番での自然な振る舞いにつながります。

模擬面接で実践練習をする

面接対策として最も効果的な勉強法の一つが、模擬面接による実践練習です。

模擬面接を繰り返しおこなうことで、本番の雰囲気に慣れ、過度な緊張を和らげられます。

また、実際に質問に答える練習を通して、自分の考えを時間内にまとめて話すスキルや、予期せぬ質問への対応力を養うことが可能です。

模擬面接の最大のメリットは、自分の受け答えや態度を客観的に評価し、改善点を発見できる点にあります。

練習は、まず学校の先生(担任、進路指導担当など)や塾の講師にお願いしてみるのが良いでしょう。

回数を重ね、フィードバックを元に改善を繰り返すことで、自信を持って本番に臨めるようになるはずです。

まとめ|総合型選抜(旧AO入試)合格を目指して効率の良い勉強法を知ろう

総合型選抜は、あなたの個性や学びへの意欲を評価する入試制度です。

合格のためには、早期からの計画的な準備が不可欠となります。まず、自分自身を深く理解し、将来何をしたいのかを探求しましょう。

高校1年生、2年生のうちから基礎学力を固め、課外活動などを通じてアピール材料を積み重ねることが大切です。学年ごとにやるべきことを意識し、着実にステップアップしていきましょう。

高校3年生は、これまでの活動を整理し、志望校に特化した対策をおこなう総仕上げの時期です。

アドミッション・ポリシーを深く理解し、熱意の伝わる志望理由書を作成してください。小論文や面接などの選考対策も、過去問演習や模擬練習を通して実践力を高めることが重要です。

この記事で解説した学年別・タイプ別の勉強法や、小論文・面接対策を参考に、あなたに合った最適な学習計画を立ててください。

効率的な準備を進め、自信を持って総合型選抜に臨み、第一志望合格を掴み取りましょう。

総合型選抜の対策をより効率的におこないたい方には、じゅけラボ予備校の「総合型選抜入試対策講座」がおすすめです。

メールまたはLINEで問い合わせを受けつけていますので、対策の内容や料金などが気になる方はぜひお気軽にご連絡ください。

あなた専用の総合型選抜・公募推薦対策!