あなた専用の総合型選抜・公募推薦対策!

目次

総合型選抜(旧AO入試)と一般選抜の違いとは?

大学入試で合格を目指すためには、以下の内容について把握しておく必要があります。

- 総合型選抜の特徴と選考方法

- 一般選抜の特徴と選考方法

- 総合型選抜と一般選抜の主な違い

それぞれの特徴や選考方法、準備のポイントをしっかり理解して、自分に最適な受験戦略を立てていきましょう。

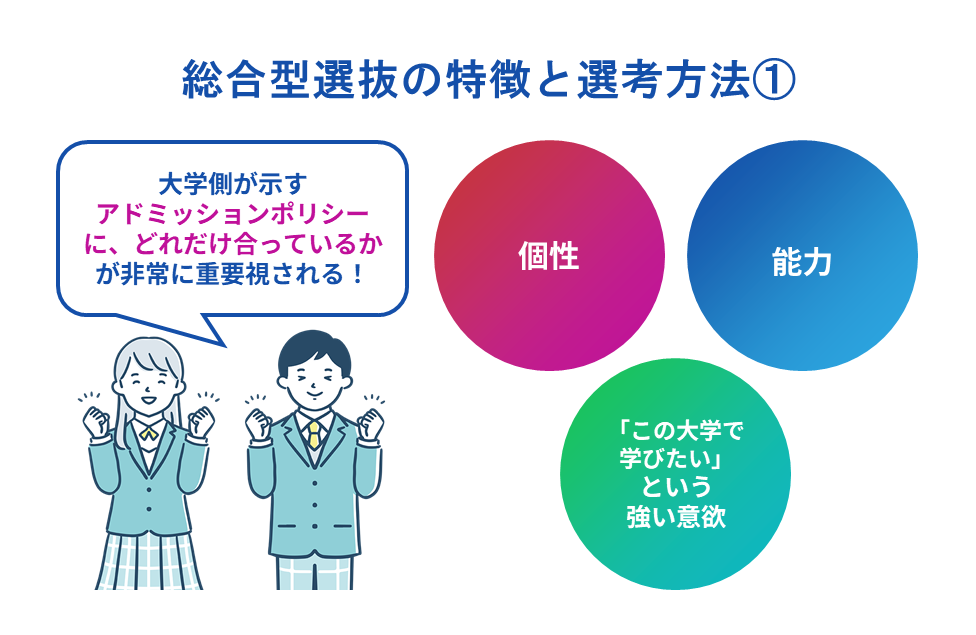

総合型選抜の特徴と選考方法

総合型選抜は、以前AO入試と呼ばれており、学力試験の点数だけでは測れない、以下の点を多角的に評価する入試方式です。

- 個性

- 能力

- 「この大学で学びたい」という強い意欲

大学側が示すアドミッションポリシーに、どれだけ合っているかが非常に重要視されます。

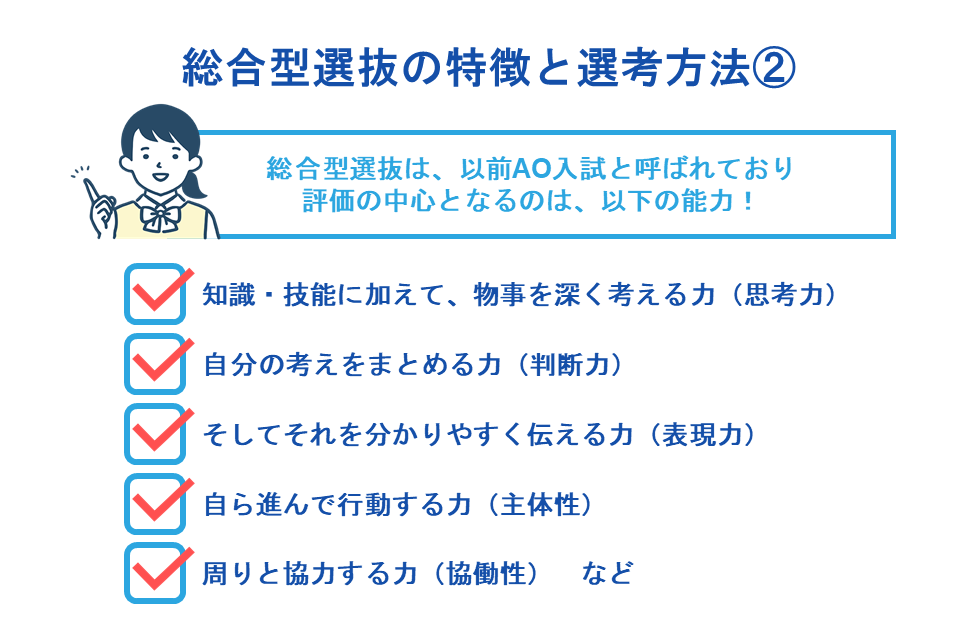

評価の中心となるのは、以下の能力です。

- 知識・技能に加えて、物事を深く考える力(思考力)

- 自分の考えをまとめる力(判断力)

- そしてそれを分かりやすく伝える力(表現力)

- 自ら進んで行動する力(主体性)

- 周りと協力する力(協働性) など

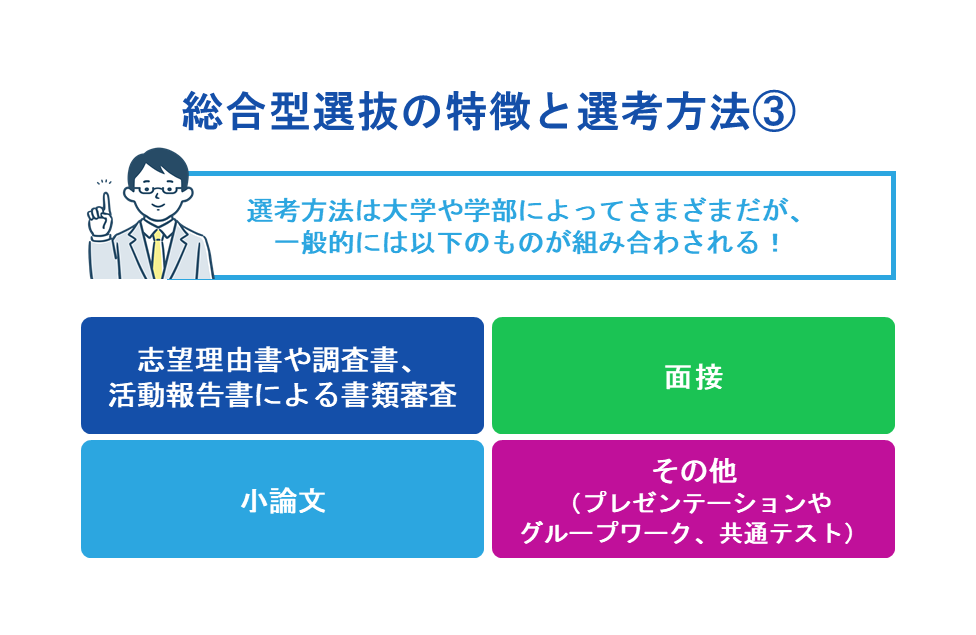

選考方法は大学や学部によってさまざまですが、一般的には以下のものが組み合わされます。

- 志望理由書や調査書、活動報告書による書類審査

- 面接

- 小論文

- その他(プレゼンテーションやグループワーク、共通テスト)

2021年度からは学力評価も必須となり、大学入学共通テストの成績や大学独自のテストが利用されるケースも増えています。

学力評価の方法について

総合型選抜における学力の評価方法は大学ごとに異なります。小論文や筆記試験、大学共通テストが用いられる場合もあれば、プレゼンテーションや口頭試問、実技、教科別テスト、さらに資格・検定の成績、学校評定が考慮されることもあります。

\全て対策で月額11,000円〜29,700円!/

オーダーメイドの総合型選抜入試対策講座一般選抜の特徴と選考方法

一般選抜は、大学入試の中で最も受験者数が多く、広くおこなわれている選抜方式で、最大の特徴は、主に学力試験の成績によって合否が決まる点にあります。

高校までに培ってきた基礎学力や、それを応用する力が、大学での専門的な学びについていけるレベルにあるかどうかを客観的に評価することを目的としています。

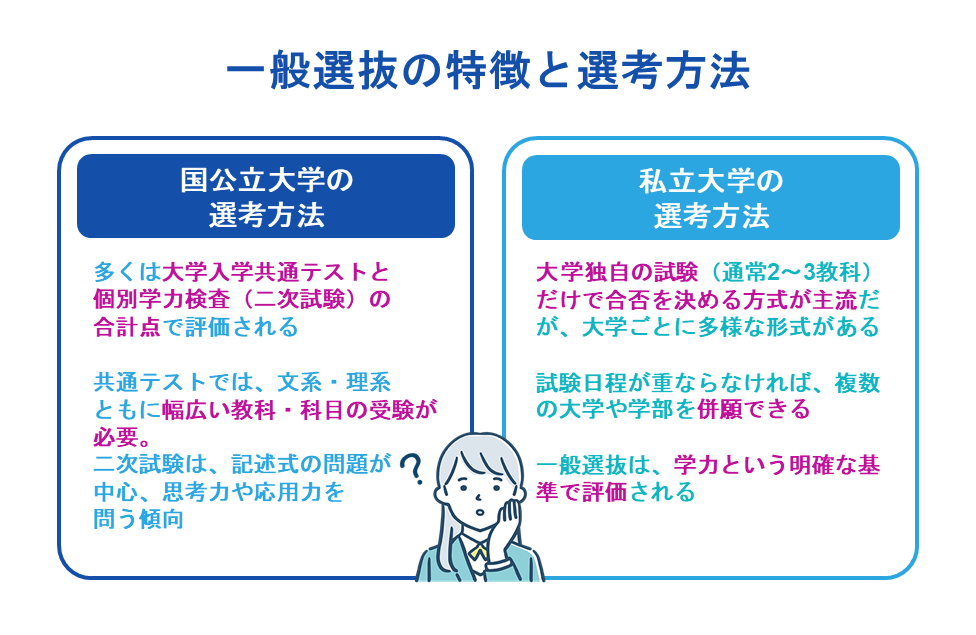

国公立大学と私立大学では、選考方法に違いが見られます。

国公立大学を受験する場合、多くは大学入学共通テストと、各大学が独自におこなう個別学力検査(二次試験)の合計点で評価されます。

共通テストでは、文系・理系ともに幅広い教科・科目の受験が必要となることが一般的です。

二次試験は、記述式の問題を中心に、より深い思考力や応用力が問われる大学が多い傾向にあります。

一方、私立大学の一般選抜は、大学ごとに多様な形式でおこなわれます。

大学独自の試験(通常2~3教科)だけで合否を決める方式が主流ですが、大学入学共通テストの成績を利用する方式(共通テスト利用入試)や、大学独自の試験と共通テストの成績を組み合わせて評価する方式もあります。

私立大学の場合は、試験日程が重ならなければ、複数の大学や学部を併願できるというメリットがあります。

一般選抜は、学力という明確な基準で評価されるため、日々の学習を着実に積み重ね、試験本番で実力を発揮したいと考えている受験生に適した方式と言えるでしょう。

総合型選抜と一般選抜の主な違い

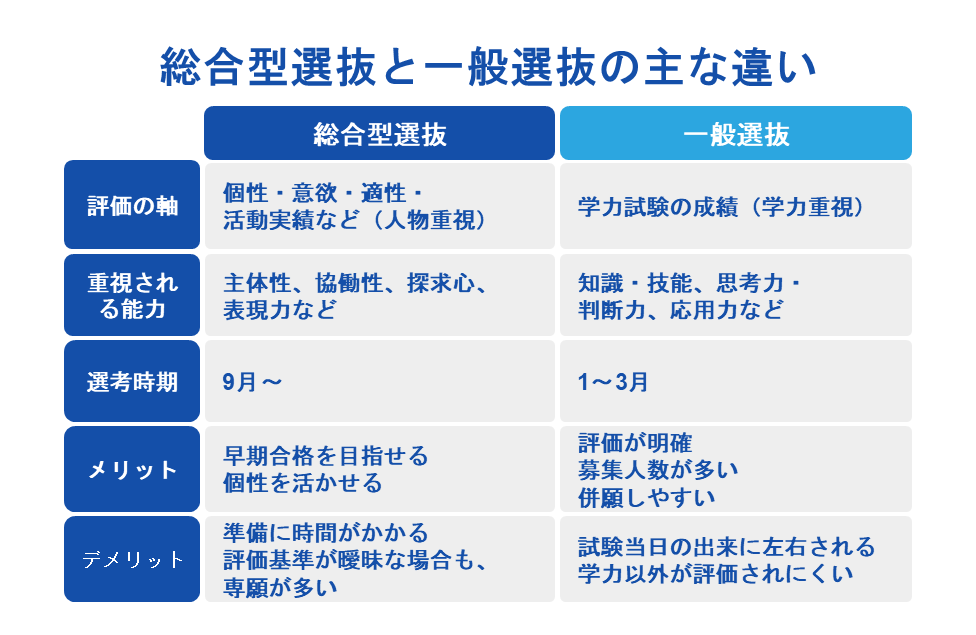

総合型選抜と一般選抜の大きな違いは、「何を評価されるか」と「いつ選考がおこなわれるか」という点です。

総合型選抜は、学力だけでなく、皆さんの個性や「学びたい」という熱意、これまでの活動経験などを総合的に見て、大学が求める人物像に合っているかを判断します。

選考は比較的早い時期、多くは高校3年生の秋から冬にかけておこなわれ、年内に合格が決まることもあります。

一方、一般選抜は、主に学力試験の点数で合否が決まります。

大学で学ぶための基礎的な学力がしっかり身についているかが重視され、選考は大学入学共通テストの後、高校3年生の終わりから卒業後の春にかけておこなわれます。

二つの方式の違いを分かりやすくまとめたのが以下の表です。

| 比較項目 | 総合型選抜 | 一般選抜 |

|---|---|---|

| 評価の軸 | 個性・意欲・適性・活動実績など(人物重視) | 学力試験の成績(学力重視) |

| 重視される能力 | 主体性、協働性、探求心、表現力など | 知識・技能、思考力・判断力、応用力など |

| 選考時期 | 9月〜 | 1〜3月 |

| メリット | 早期合格を目指せる個性を活かせる | 評価が明確募集人数が多い併願しやすい |

| デメリット | 準備に時間がかかる評価基準が曖昧な場合も、専願が多い | 試験当日の出来に左右される学力以外が評価されにくい |

上記のように、それぞれに良い点や注意すべき点があります。

自分の得意なことや高校生活で力を入れてきたこと、学習スタイルなどをよく考えて、どちらの方式が自分にとって力を発揮しやすいか、合格の可能性を高められるかを見極めることが重要です。

\全て対策で月額11,000円〜29,700円!/

オーダーメイドの総合型選抜入試対策講座大学入試における多様な選抜方式について理解しておこう

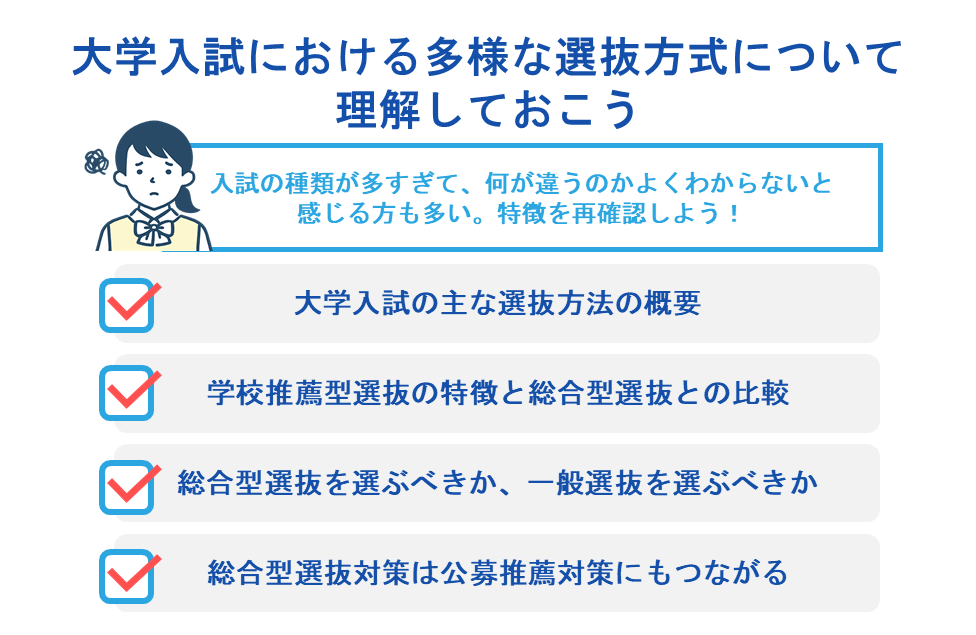

大学受験について、入試の種類が多すぎて、何が違うのかよくわからないと感じる方も多いでしょう。

複雑に見える大学入試の全体像を少しでも分かりやすくするために、以下について解説します。

- 大学入試の主な選抜方法の概要

- 学校推薦型選抜の特徴と総合型選抜との比較

- 総合型選抜を選ぶべきか、一般選抜を選ぶべきか

- 総合型選抜対策は公募推薦対策にもつながる

それぞれの選抜方式の特徴について再確認しておきましょう。

大学入試の主な選抜方法|一般選抜・総合型選抜・学校推薦型選抜

日本の大学入試には、大きく分けて以下の3つの主要な選抜方法があります。

- 一般選抜

- 総合型選抜

- 学校推薦型選抜

これらは、受験生を評価する視点や選考がおこなわれる時期、そして合格のために求められる準備がそれぞれ大きく異なります。

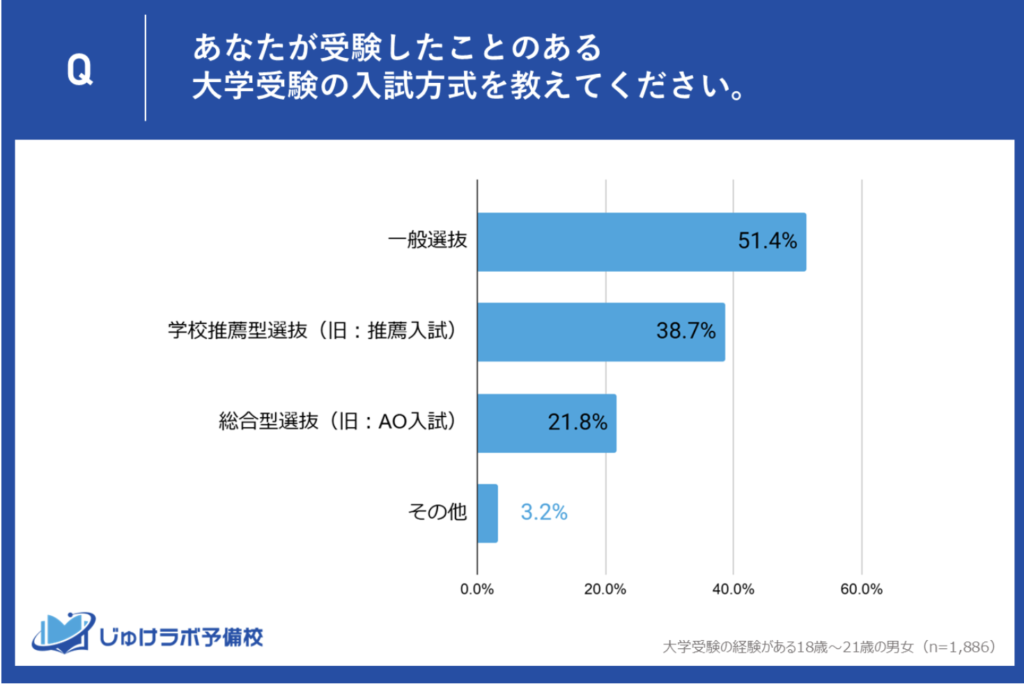

じゅけラボ予備校が、大学受験の経験がある18歳〜21歳の男女1,886人を対象にした各入試方式を受験した人の割合を調査した結果、最も多かったのは「一般選抜」で51.4%、次いで「学校推薦型選抜」が38.7%、「総合型選抜」が21.8%、「その他」が3.2%という興味深い数字が明らかになりました。

大学入試、3人に2人が「学力試験」に依存しない受験を選択!6割が一般選抜以外の入試方式を活用する時代に

受験したことのある入試方式を調査した結果、60.0%が学校推薦型選抜や総合型選抜など一般入試以外の入試方式を受験しており、一般選抜のみ受験した人の割合は40%と過半数を下回る結果となりました。

総合型選抜や学校推薦型選抜を「滑り止め」としてではなく、重要な合格ルートとして位置づける傾向が強まっているため、一般選抜以外の対策が重要になってくるでしょう。

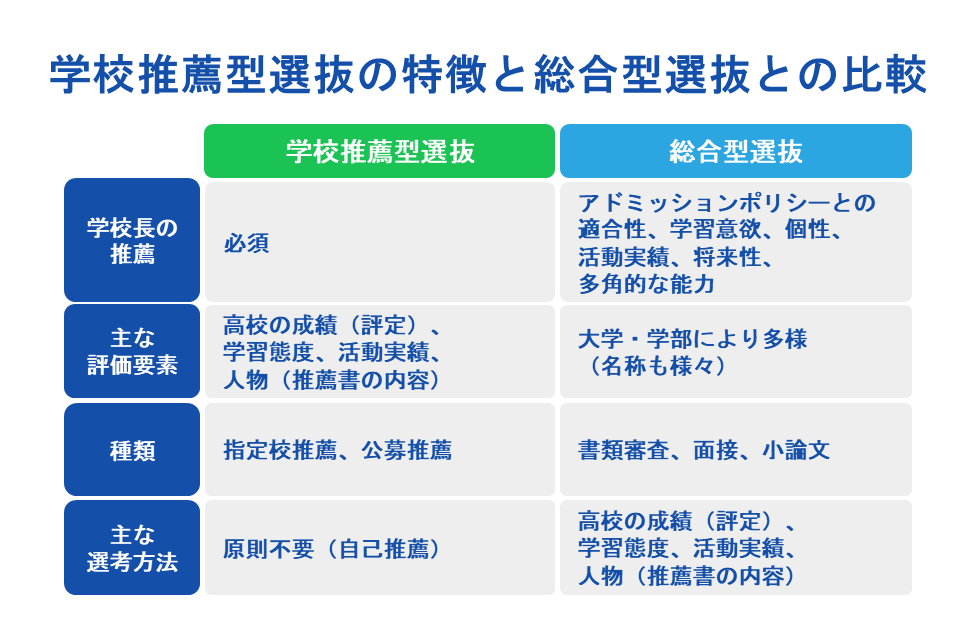

学校推薦型選抜の特徴と総合型選抜との比較

学校推薦型選抜と総合型選抜の違いは、「学校長の推薦」が必要かどうかという点です。学校推薦型選抜は、文字とおり高校の校長先生からの推薦書がなければ出願できません。

大学が特定の高校を指定する「指定校推薦」と、大学が示す基準(例えば評定平均値など)を満たせば全国どの高校からでも応募できる「公募推薦」の2種類があります。

とくに指定校推薦は、高校内での選考を通過すれば合格の可能性が高いと言われますが、枠が限られています。

一方、総合型選抜は、基本的には学校長の推薦は不要で、自分自身で意欲と適性をアピールする「自己推薦」型の入試です。

具体的な違いは以下のとおりです。

| 比較項目 | 学校推薦型選抜 | 総合型選抜 |

|---|---|---|

| 学校長の推薦 | 必須 | 原則不要(自己推薦) |

| 主な評価要素 | 高校の成績(評定)、学習態度、活動実績、人物(推薦書の内容) | アドミッションポリシーとの適合性、学習意欲、個性、活動実績、将来性、多角的な能力 |

| 種類 | 指定校推薦、公募推薦 | 大学・学部により多様(名称も様々) |

| 主な選考方法 | 書類審査、面接、小論文 | 書類審査、面接、小論文 |

上記のとおり、公募推薦と総合型選抜の違いは学校の校長先生の推薦があるかないかだけの差です。

総合型選抜で受験を希望している人は、公募推薦への対策も同時におこなえるため、同時並行で対策することをおすすめします。

以下の記事では、学校推薦型選抜と総合型選抜の違いについて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

学校推薦型選抜と総合型選抜の違いとは?評価基準と合わせて解説

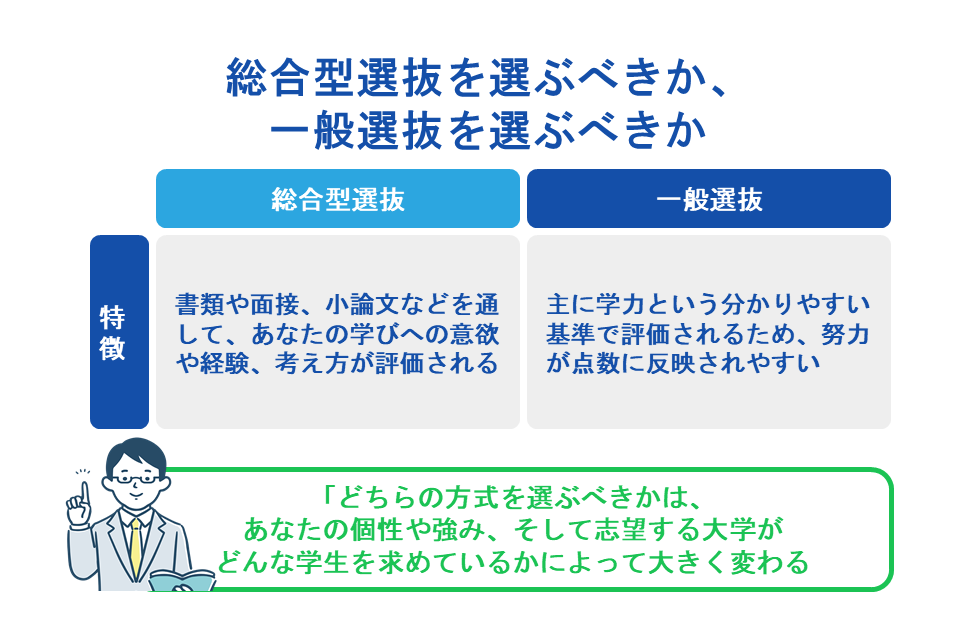

総合型選抜を選ぶべきか、一般選抜を選ぶべきか

「どちらの方式を選ぶべきかは、あなたの個性や強み、そして志望する大学がどんな学生を求めているかによって大きく変わってきます。

もしあなたが、日々の勉強をコツコツと積み重ね、模試などで安定した成績を収めていて、学力試験で力を発揮することに自信があるなら、一般選抜が有力な選択肢となるでしょう。

一般選抜は、主に学力という分かりやすい基準で評価されるため、努力が点数に反映されやすい側面があります。

一方で、「学力には少し自信がないけれど、この分野への興味や探求心は誰にも負けない」「部活動や課外活動でこんな経験をして、こんなことを学んだ!」といった、学力以外の強みや熱意を持っているなら、総合型選抜があなたの個性を輝かせるチャンスになるかもしれません。

総合型選抜では、書類や面接、小論文などを通して、あなたの学びへの意欲や経験、考え方が評価されます。ただし、アピールするエピソードは、単に目立つ活動や大きな成果である必要はありません。

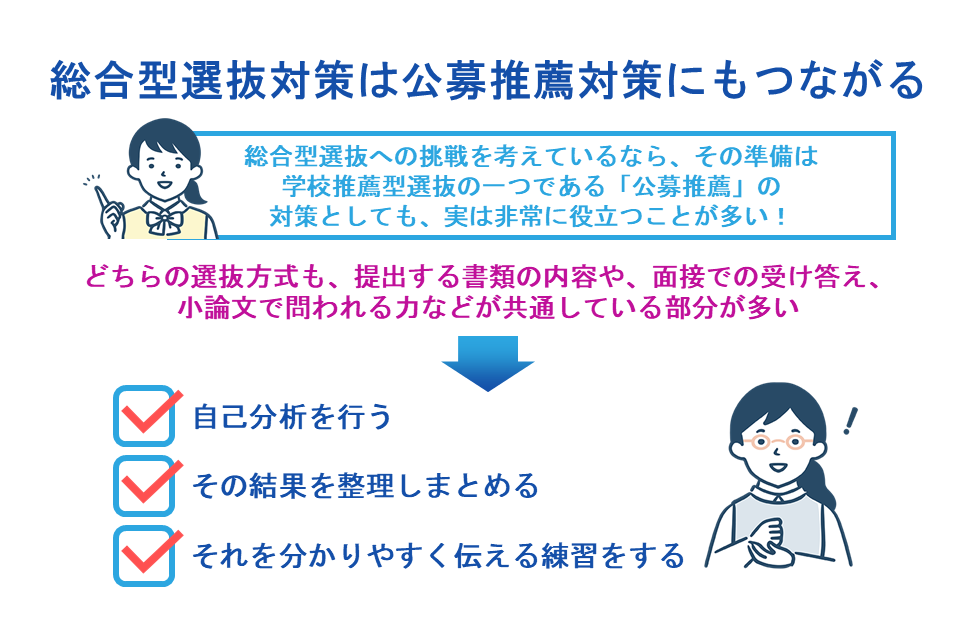

総合型選抜対策は公募推薦対策にもつながる

総合型選抜への挑戦を考えているなら、その準備は学校推薦型選抜の一つである「公募推薦」の対策としても、実は非常に役立つことが多いのです。

どちらの選抜方式も、提出する書類の内容や、面接での受け答え、小論文で問われる力などが共通している部分が多いからです。

総合型選抜に向けて、まず自分自身がこれまでどんな活動に力を入れ、そこから何を学び、どんな強みを持っているのかを深く考える「自己分析」をおこないますよ。そして、その結果を整理し、自分の言葉で魅力的に伝える練習をします。

これは、公募推薦で提出する書類を作成したり、面接で自分の考えを述べたりする際にも、そのまま活かせるスキルです。

また、総合型選抜のために、部活動での成果や受賞歴、探究学習で作成したレポートや作品などを写真や資料で分かりやすくまとめる「ポートフォリオ」を作成しておくことも有効です。

これは、公募推薦の出願書類に添付したり、面接時に持参してアピールしたりする際の強力な武器になります。

総合型選抜を意識した準備は、公募推薦という別の受験チャンスにも繋がる可能性があるのです。

もちろん、公募推薦には評定平均の基準など特有の条件があるので、志望校の募集要項をしっかり確認することは忘れないでください。

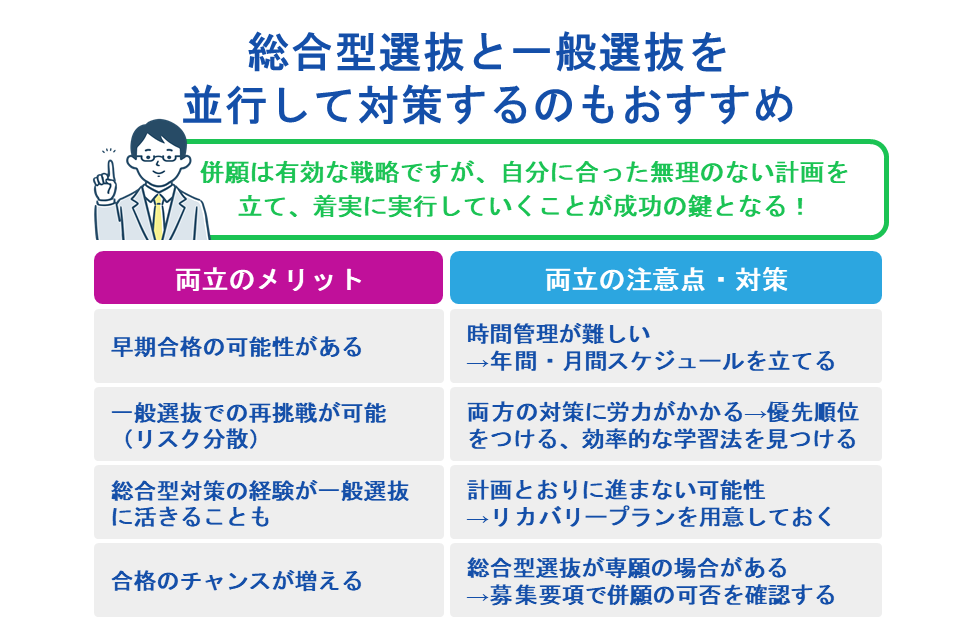

総合型選抜と一般選抜を並行して対策するのもおすすめ

志望校への合格可能性を少しでも高めたいと考えるなら、総合型選抜と一般選抜の両方を受験する「併願戦略」を検討するのも有効な方法です。

総合型選抜は一般選抜よりも早い時期に選考がおこなわれることが多いため、もし総合型選抜で合格できれば、早い段階で進路が決まり、精神的な余裕を持って残りの高校生活を送ったり、入学前の準備に時間を使ったりできます。

また、総合型選抜に挑戦したけれど残念ながら不合格だったとしても、まだ一般選抜というチャンスが残されているため、諦めずに再挑戦できます。

チャンスが残されているという事実は、精神的な安心にも繋がり、平常心で受験対策を続けられます。

ただし、両方の対策を並行して進めるのは、時間的にも労力的にも簡単なことではありません。

総合型選抜の書類準備や面接対策に時間を取られすぎて、一般選抜に必要な科目の勉強がおろそかになってしまう、といったリスクも考えられます。

もし併願を考えるなら、しっかりとした計画を立てることが不可欠です。

例えば、年間のスケジュールを立て、どの時期にどちらの対策に重点を置くのかを明確にしたり、もし総合型選抜がうまくいかなかった場合に、スムーズに一般選抜対策へ集中するためのリカバリープランをあらかじめ考えておいたりすることが大切です。

以下の表を参考に、総合型選抜と一般選抜の両立について検討してみましょう。

| 両立のメリット | 両立の注意点・対策 |

|---|---|

| 早期合格の可能性がある | 時間管理が難しい→年間・月間スケジュールを立てる |

| 一般選抜での再挑戦が可能(リスク分散) | 両方の対策に労力がかかる→優先順位をつける、効率的な学習法を見つける |

| 総合型対策の経験が一般選抜に活きることも | 計画とおりに進まない可能性→リカバリープランを用意しておく |

| 合格のチャンスが増える | 総合型選抜が専願の場合がある→募集要項で併願の可否を確認する |

併願は有効な戦略ですが、自分に合った無理のない計画を立て、着実に実行していくことが成功の鍵となります。

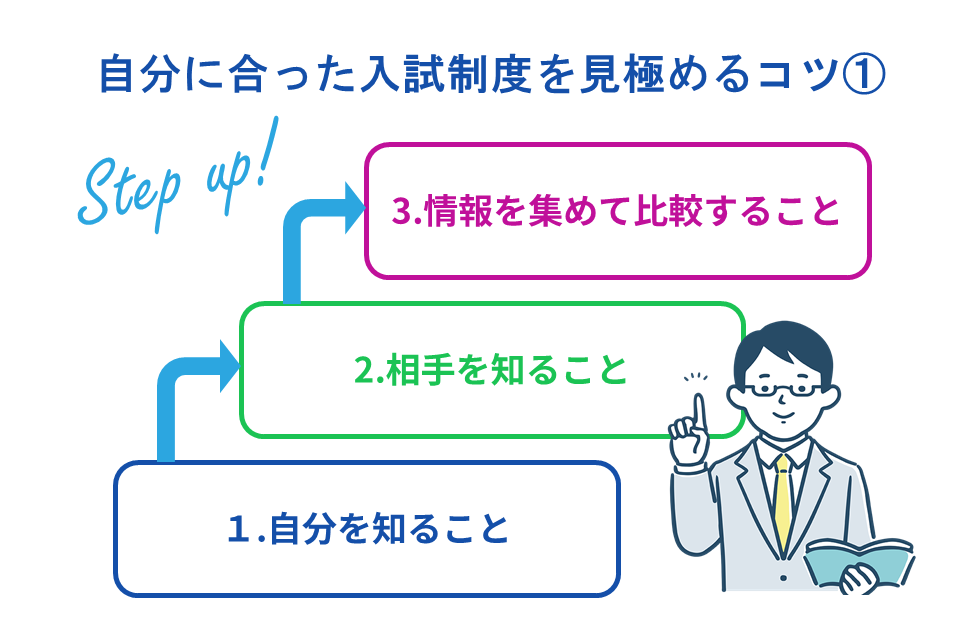

自分に合った入試制度を見極めるコツ

たくさんの入試方式の中から、本当に自分に合った制度を見つけるためには、以下のステップが重要です。

- 自分を知ること

- 相手を知ること

- 情報を集めて比較すること

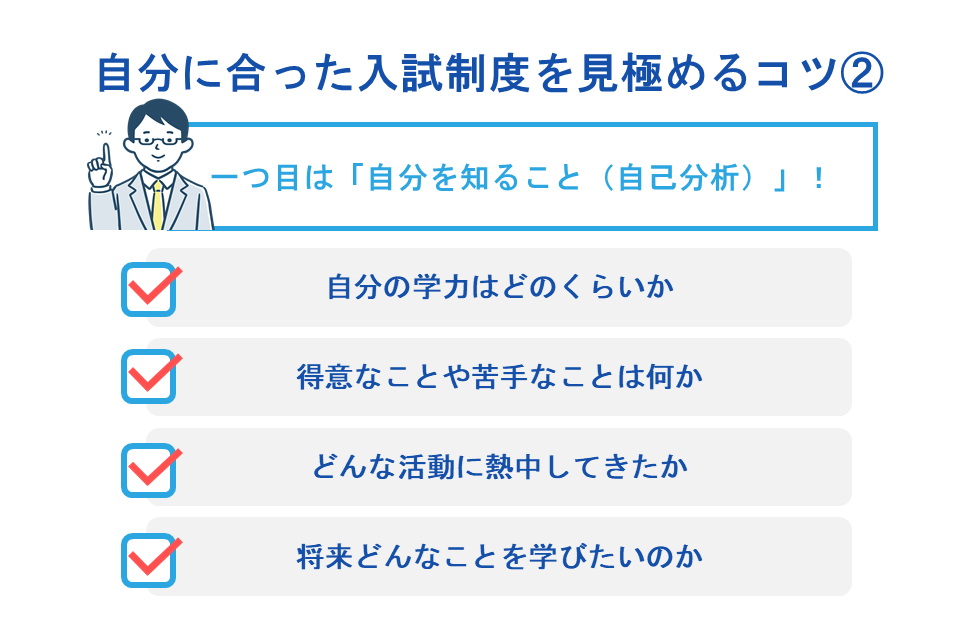

一つ目は「自分を知ること(自己分析)」です。

以下の点について、じっくりと考えてみましょう。

- 自分の学力はどのくらいか

- 得意なことや苦手なことは何か

- どんな活動に熱中してきたか

- 将来どんなことを学びたいのか

ノートに書き出してみるのも良い方法です。

二つ目は「相手を知ること(大学研究)」です。

志望する大学や学部が、どんな学生に来てほしいと考えているかを、大学の公式ウェブサイトなどでしっかり調べましょう。

アドミッションポリシーには、大学が重視する能力や価値観が書かれており、自分との相性を見極めるための重要なヒントになります。

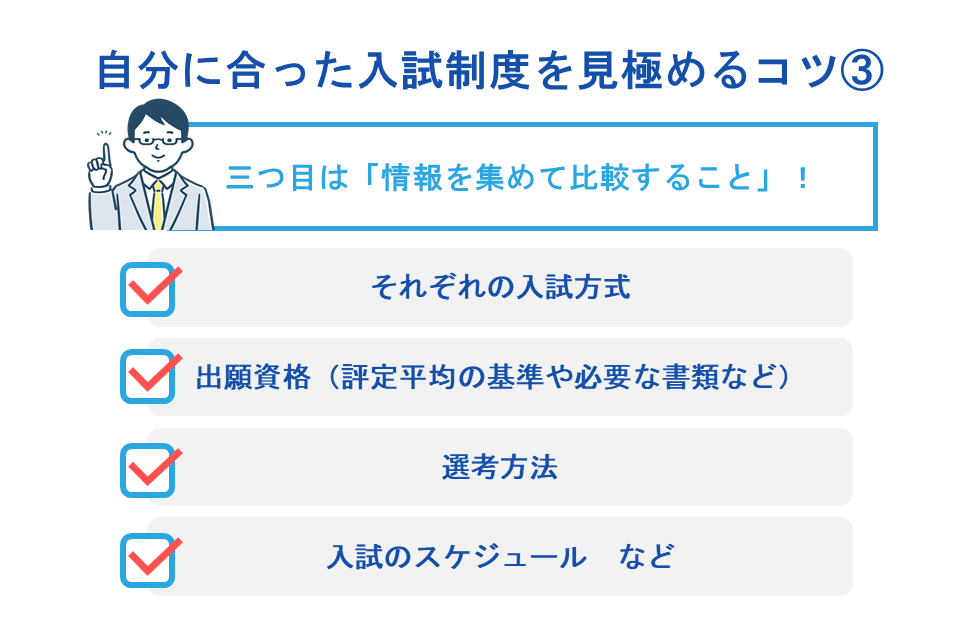

三つ目は「情報を集めて比較すること」です。

興味のある大学がいくつかある場合は、以下を正確に把握し、比較検討することが大切です。

- それぞれの入試方式

- 出願資格(評定平均の基準や必要な書類など)

- 選考方法

- 入試のスケジュール など

とくに複数の大学・学部に出願する場合、提出書類の種類や締め切りが微妙に異なることがあるため、一覧表などを作って整理し、重複や漏れがないか確認するポイントを押さえておきましょう。

上記のステップを通して、自分と大学、そして入試制度との相性を丁寧に見極め、納得のいく選択をしてください。

\全て対策で月額11,000円〜29,700円!/

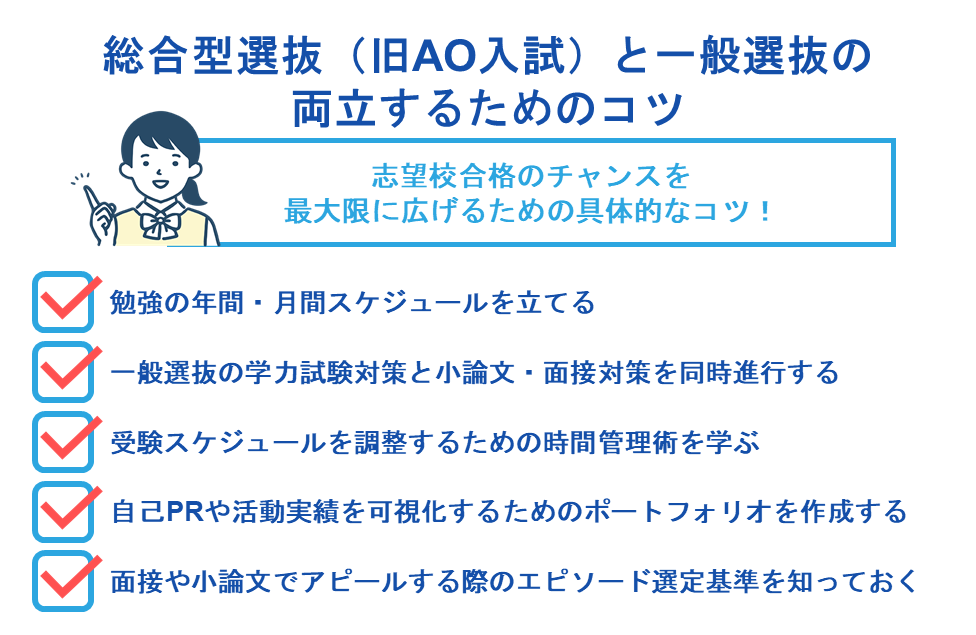

オーダーメイドの総合型選抜入試対策講座総合型選抜(旧AO入試)と一般選抜の両立するためのコツ

総合型選抜と一般選抜をうまく両立させ、志望校合格のチャンスを最大限に広げるための具体的なコツは以下のとおりです。

- 勉強の年間・月間スケジュールを立てる

- 一般選抜の学力試験対策と小論文・面接対策を同時進行する

- 受験スケジュールを調整するための時間管理術を学ぶ

- 自己PRや活動実績を可視化するためのポートフォリオを作成する

- 面接や小論文でアピールする際のエピソード選定基準を知っておく

それぞれ解説していきますので、参考にしてください。

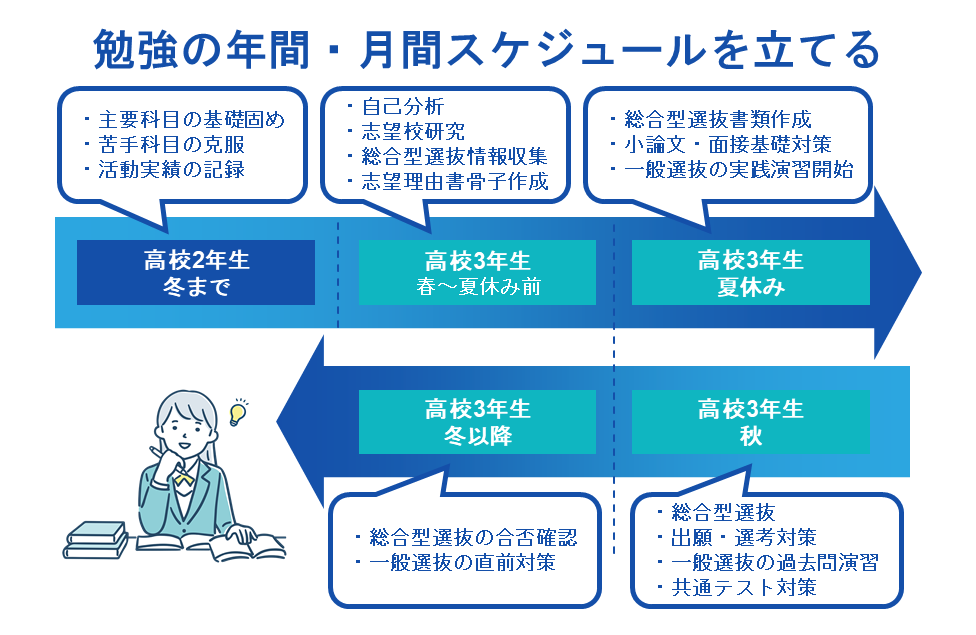

勉強の年間・月間スケジュールを立てる

総合型選抜と一般選抜の両立を成功させるためには、計画的な学習スケジュールを立てることが重要です。

それぞれの入試方式で求められる準備内容や、対策が必要となる時期が異なるため、行き当たりばったりで進めてしまうと、どちらの対策も中途半端になってしまいかねません。

とくに総合型選抜では、自己分析や書類作成にじっくり時間をかける必要があり、早期からの準備が合格の鍵を握ります。

高校3年生になってから慌てないためにも、早めに計画を立て始めましょう。

具体的には、以下の表を参考に計画を立ててみることをおすすめします。

| 時期 | 主な学習内容・対策 |

|---|---|

| 高校2年生 冬まで | 主要科目の基礎固め苦手科目の克服活動実績の記録 |

| 高校3年生 春~夏休み前 | 自己分析志望校研究総合型選抜情報収集志望理由書骨子作成 |

| 高校3年生 夏休み | 総合型選抜書類作成小論文・面接基礎対策一般選抜の実践演習開始 |

| 高校3年生 秋 | 総合型選抜出願・選考対策一般選抜の過去問演習共通テスト対策 |

| 高校3年生 冬以降 | 総合型選抜の合否確認一般選抜の直前対策 |

ご自身の状況に合わせて、具体的なスケジュールを調整してください。

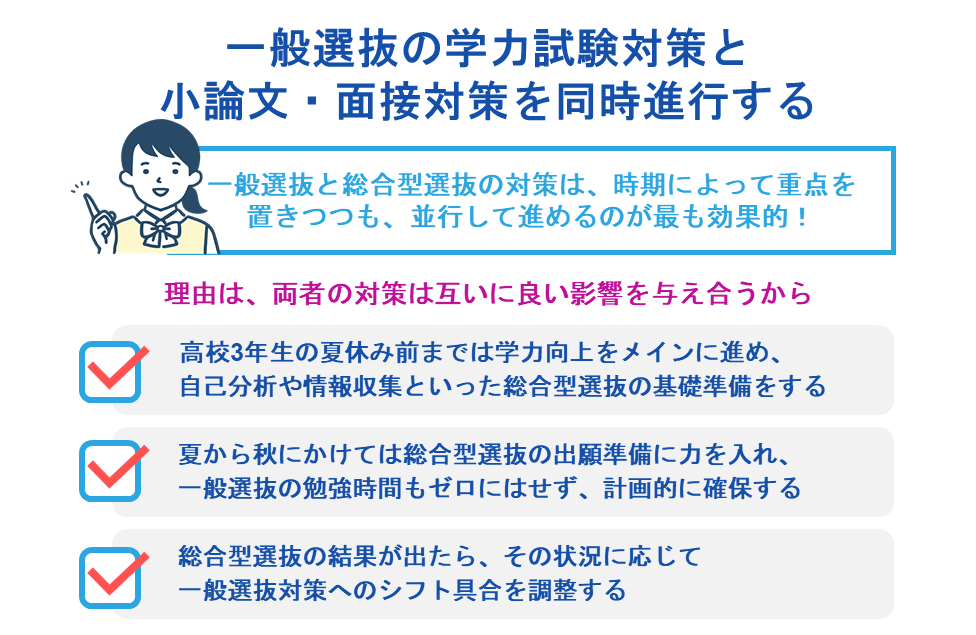

一般選抜の学力試験対策と小論文・面接対策を同時進行する

一般選抜と総合型選抜の対策は、時期によって重点を置きつつも、並行して進めるのが最も効果的です。

理由は、両者の対策は互いに良い影響を与え合うからです。

例えば、小論文を書くために必要な論理的に考える力や、自分の意見を分かりやすく表現する力は、一般選抜の記述問題や読解問題にも活きてきます。

また、面接対策でおこなう自己分析や大学研究は、学習へのモチベーションを高め、一般選抜に向けた勉強の質を向上させることにも繋がるでしょう。

どちらか一方だけに絞ってしまうと、せっかくの合格チャンスを狭めてしまうだけでなく、万が一うまくいかなかった場合のリスクも高まります。

具体的には、高校3年生の夏休み前までは学力向上をメインに進め、自己分析や情報収集といった総合型選抜の基礎準備をおこないます。

夏から秋にかけては総合型選抜の出願準備に力を入れますが、一般選抜の勉強時間もゼロにはせず、計画的に確保します。

総合型選抜の結果が出たら、その状況に応じて一般選抜対策へのシフト具合を調整しましょう。

日々の学習の中に、両方の要素を意識的に取り入れることが、無理なく両立させるコツです。

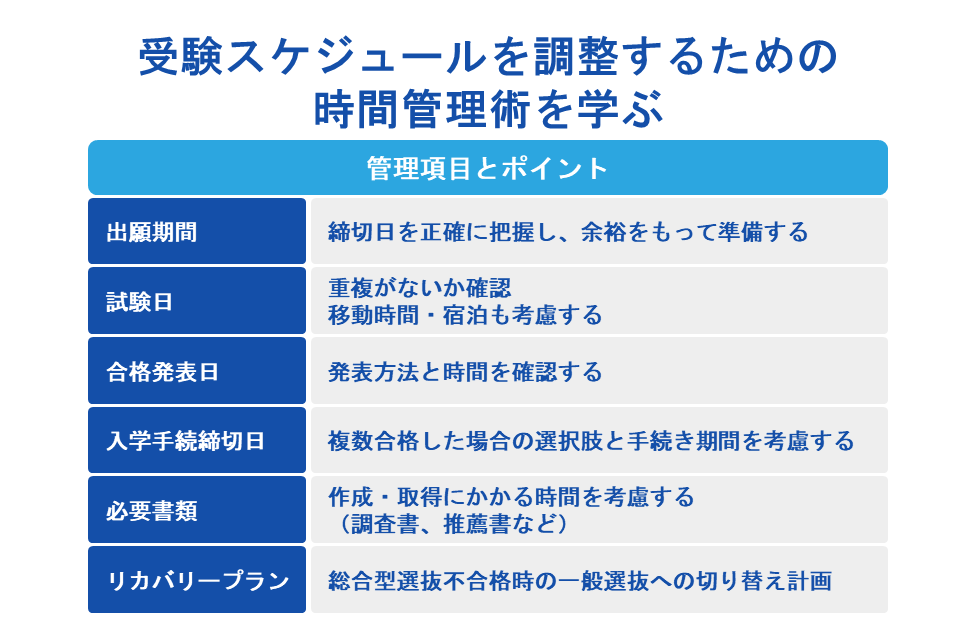

受験スケジュールを調整するための時間管理術を学ぶ

一般選抜対策と総合型選抜対策を両立するためには、計画的に時間を管理する技術が重要です。

出願締切に間に合わなかったり、試験日が重なってしまったりすると、それまでの努力が水の泡になってしまうためです。

また、無理なスケジュールは心身の負担を増やし、試験本番で実力を発揮できなくなる可能性もあります。

具体的な時間管理術としては、まず志望する可能性のある大学すべての募集要項を早めに入手し、入試関連の日程を正確にリストアップすることから始めましょう。

具体的には、以下の内容を管理できるとよいです。

| 管理項目 | ポイント |

|---|---|

| 出願期間 | 締切日を正確に把握し、余裕をもって準備する |

| 試験日 | 重複がないか確認移動時間・宿泊も考慮する |

| 合格発表日 | 発表方法と時間を確認する |

| 入学手続締切日 | 複数合格した場合の選択肢と手続き期間を考慮する |

| 必要書類 | 作成・取得にかかる時間を考慮する(調査書、推薦書など) |

| リカバリープラン | 総合型選抜不合格時の一般選抜への切り替え計画 |

カレンダーアプリや手帳に書き込み、自分の模試や学校行事の予定と合わせて一覧できるようにすることがおすすめです。

出願書類の準備期間や、遠方の大学を受験する場合は移動・宿泊の計画も忘れずに盛り込みます。

さらに、総合型選抜で思うような結果が得られなかった場合に、どのように一般選抜対策へ切り替えるか、というリカバリープランを事前に考えておくことも、精神的な余裕を持つ上で大切です。

まずは、受験カレンダーを作成し、複雑なスケジュールを「見える化」することから始めてみましょう。

\全て対策で月額11,000円〜29,700円!/

オーダーメイドの総合型選抜入試対策講座まとめ|総合型選抜(旧AO入試)と一般選抜の違いを理解して合格を掴み取ろう

大学入試において、総合型選抜と一般選抜の違いを理解することは非常に重要です。

それぞれの選抜方式には異なる特徴と評価基準があります。総合型選抜は、学力だけでなく、あなたの個性や意欲、高校での活動実績などを多角的に評価します。

特定の分野への強い関心や探求心を持つ人に向いています。

一方、一般選抜は主に学力試験によって合否が決まるため、基礎学力に自信があり、筆記試験で力を発揮したい人に適した方式です。

自分にどちらの選抜方式が合っているかを見極めるためには、まず自己分析を深め、早期から計画的に準備を進めることが合格の鍵となります。

それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に合った納得のいく方法で、志望校合格を目指しましょう。

総合型選抜の対策をより効果的におこないたい方には、じゅけラボ予備校の「総合型選抜入試対策講座」がおすすめです。

また、一般選抜対策もおこなっておりますので、興味のある方は一度ご連絡ください。

メールまたはLINEで問い合わせを受けつけていますので、対策の内容や料金などが気になる方はぜひお気軽にご連絡ください。

よくある質問

-

総合型選抜と一般選抜は、具体的にどのような点が異なるのですか?

-

総合型選抜は学力だけでなく個性や意欲などを総合的に評価する入試方式で、比較的早い時期に合否が決まる特徴があります。一方、一般選抜は学力試験の成績を重視し、国公立の場合は共通テスト+二次試験、私立の場合は大学独自の試験が中心です。より詳しくは「総合型選抜と一般選抜の主な違い」をご覧ください。

-

総合型選抜のデメリットやリスクにはどんなことがありますか?

-

総合型選抜は人物重視な分、大学ごとに評価基準が曖昧に感じられたり、書類・面接準備に時間を要することがデメリットです。専願制だと合格後の進路変更が難しいケースもあります。近年は学力試験が必須となる大学も増えているため、併せて対策する必要があります。詳しくは「総合型選抜の特徴と選考方法」をご確認ください。

-

どのようなタイプの受験生が総合型選抜に向いているのでしょうか?

-

学力以外に、部活動やボランティア、探究学習などで培った強みをアピールしたい人や、大学で特定の分野を深く学ぶ意欲が高い人に向いています。大学のアドミッションポリシーと自分の興味・関心が合致しているかも重要です。詳細は「総合型選抜を選ぶべきか、一般選抜を選ぶべきか」をご参照ください。

-

総合型選抜で不合格になることはありますか?

-

もちろんあります。総合型選抜は書類や面接、小論文など多面的に評価されるため、準備不足では不合格になる可能性も。もし残念な結果でも、一般選抜で再挑戦するチャンスを残す併願戦略がおすすめです。詳しくは「総合型選抜と一般選抜を並行して対策するのもおすすめ」をご覧ください。

-

総合型選抜と学校推薦型選抜はどう違うのでしょうか?

-

一番大きな違いは「学校長の推薦が必要かどうか」です。学校推薦型選抜には指定校推薦と公募推薦があり、評定平均など所定の条件を満たす必要があります。一方、総合型選抜は原則自己推薦型で、大学が求める人物像との相性が重視されます。詳しくは「学校推薦型選抜の特徴と総合型選抜との比較」をご参照ください。

-

総合型選抜でも学力は評価されるのですか?

-

総合型選抜は人物面や活動実績を重視するイメージがありますが、近年は学力評価の必須化が進んでいます。大学独自の筆記試験や共通テストの成績を課すケースも増えているため、学力対策もしっかり行いましょう。詳しくは総合型選抜の「学力評価の方法」についてをご覧ください。

-

一般選抜と総合型選抜を併願することは可能でしょうか?

-

基本的に多くの大学で併願が可能ですが、総合型選抜の中には専願制があり、合格後は他大学を受験できない場合もあります。必ず募集要項を確認し、両方式の対策を同時進行するスケジュールを立てておくことが大切です。詳しくは「総合型選抜と一般選抜を並行して対策するのもおすすめ」をご覧ください。

-

総合型選抜の書類や面接対策はいつから始めるのが理想ですか?

-

自己分析や活動実績の整理に時間がかかるため、早ければ高校2年生から準備するのがおすすめです。夏休み前には志望理由書や小論文の対策に取り組み、面接対策を並行して進めることで余裕を持った準備ができます。詳しくは「勉強の年間・月間スケジュールを立てる」をご覧ください。

-

総合型選抜を目指す場合、一般選抜の勉強は不要なのでしょうか?

-

総合型選抜は学力以外の評価が重視されますが、筆記試験や共通テストを課す大学も増えています。また不合格時のリカバリーにもなるので、一般選抜の学習も並行して進めるのがおすすめです。詳しくは「総合型選抜と一般選抜の両立するためのコツ」を参考にしてください。

-

自分に合った入試方式を見極めるにはどうしたらよいですか?

-

まずは自己分析で学力や得意分野、活動実績を整理し、次に志望大学のアドミッションポリシーや選考方法を調べましょう。自分の強みと合っているかを見極め、各入試方式の特徴を比較することが重要です。詳しくは「自分に合った入試制度を見極めるコツ」をご覧ください。

あなた専用の総合型選抜・公募推薦対策!