目次

大学の学部選びでは、文系・理系の枠にとらわれず、自分の興味と将来の職業イメージを結びつけることが大切です。

本記事では、大学の学部選びについて、オープンキャンパス活用法、学科ごとの特色比較、看護・経済・医学部など人気学部の徹底診断を解説します。

自己分析から海外留学の可能性まで、学部選択のヒントが満載です。迷いなく、受験勉強に集中できる環境を整えましょう。

学部・学科の方向性が決まったら、次は「いつ・何を・どれくらい勉強するか」を具体化する段階です。1日のスケジュール例や科目別の進め方は、こちらの記事でまとめています。

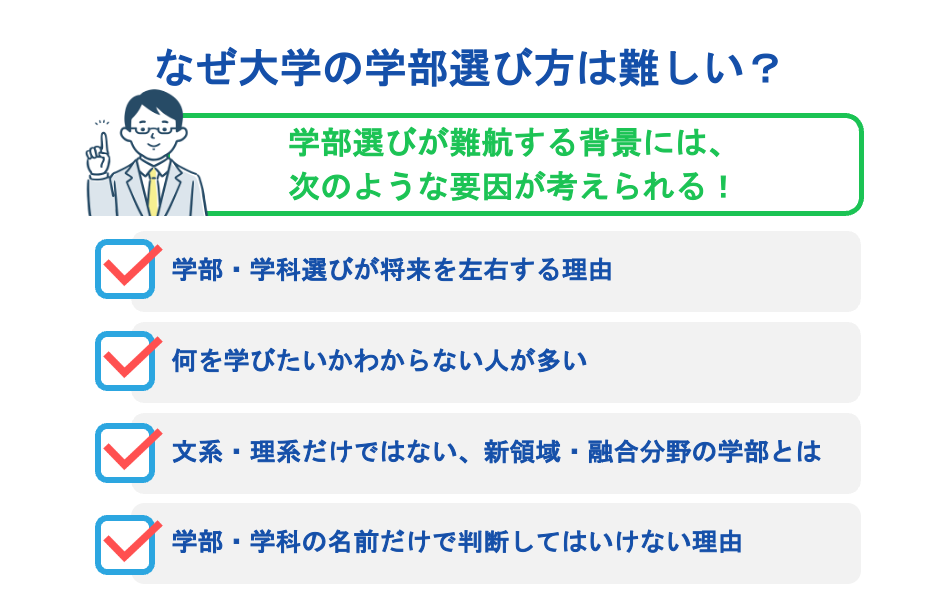

なぜ大学の学部選び方は難しい?

学部選びが難航する背景には、次のような要因が考えられます。

- 学部・学科選びが将来を左右する理由

- 何を学びたいかわからない人が多い

- 文系・理系だけではない、新領域・融合分野の学部とは

- 学部・学科の名前だけで判断してはいけない理由

それぞれ解説していますので、参考にしてください。

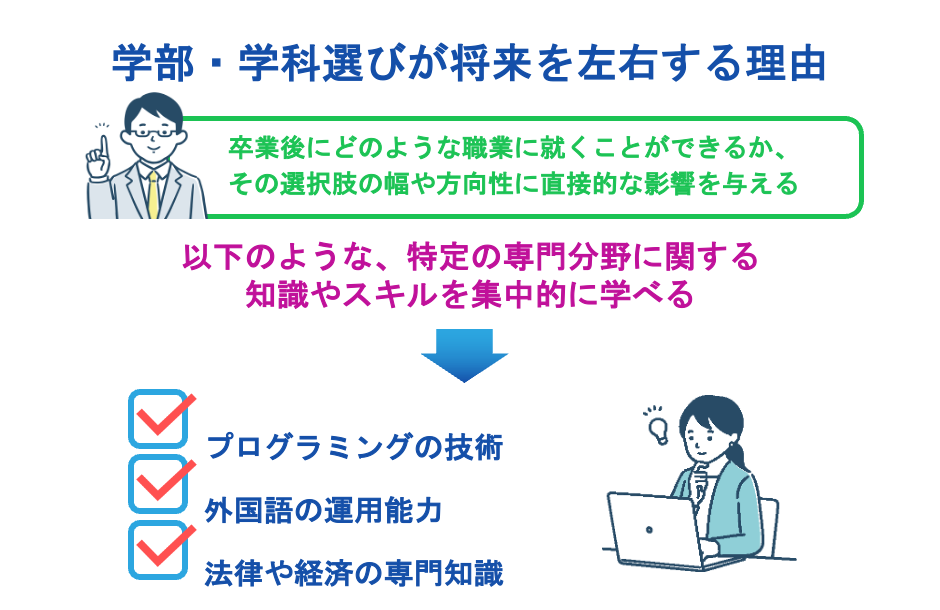

学部・学科選びが将来を左右する理由

学部・学科選びは、今後どのような仕事に就き、どのような人生を歩んでいくかという点にまで、深く関わってくる可能性のある、非常に重要な選択なのです。

大学の学部・学科では、特定の専門分野に関する知識やスキルを集中的に学びます。

例えば、以下が挙げられます。

- プログラミングの技術

- 外国語の運用能力

- 法律や経済の専門知識

これらの専門性は、卒業後にどのような職業に就くことができるか、その選択肢の幅や方向性に直接的な影響を与えることがあります。

目先の偏差値や知名度だけで決めるのではなく、自分が将来どのように社会と関わっていきたいか、どんなことに情熱を注ぎたいか、といった長期的な視点を持って、じっくりと検討することが後悔しないためには不可欠なのです。

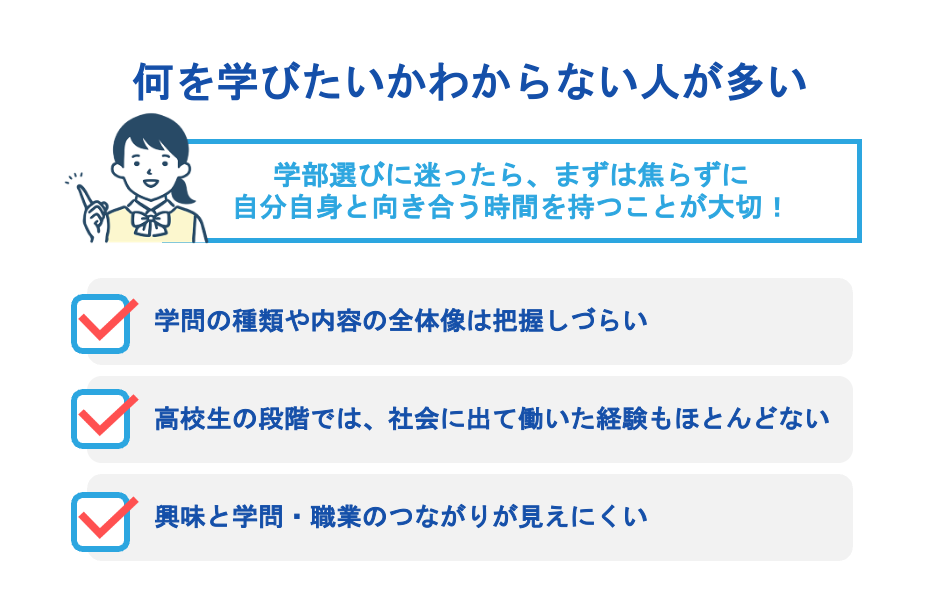

何を学びたいかわからない人が多い

「自分の興味がわからない」「将来やりたいことが見つからない」といった悩みは、多くの人が学部選びの過程で直面するものです。

その背景にはいくつかの理由が考えられます。

まず、高校までの授業は、国語、数学、英語、理科、社会といった共通の科目が中心であり、大学で扱われるような経済学、社会学、メディア論、環境科学といった、より専門的で多様な学問分野に具体的に触れる機会が少ないことが挙げられます。

世の中にどのような学問があり、それぞれがどんな内容を探求しているのか、全体像を掴むのが難しいのです。

また、高校生の段階では、社会に出て働いた経験もほとんどありません。

ニュースで見聞きしたり、本で読んだりして漠然と興味を持った事柄が、実際にどのような学問や職業と結びついているのか、具体的なイメージを描きにくいのも無理はありません。

例えば、「人と関わる仕事がしたい」と思っても、それが教育なのか、福祉なのか、営業なのか、具体的な職種や必要な学問分野まで落とし込むのは簡単ではないでしょう。

このような状況で無理に学部を決めようとすると、後で「思っていたのと違った」と感じてしまう可能性もあります。学部選びに迷ったら、まずは焦らずに自分自身と向き合う時間を持つことが大切です。

あなたに合った学部を見つけよう

【完全無料】学部診断テストを受ける文系・理系だけではない、新領域・融合分野の学部とは

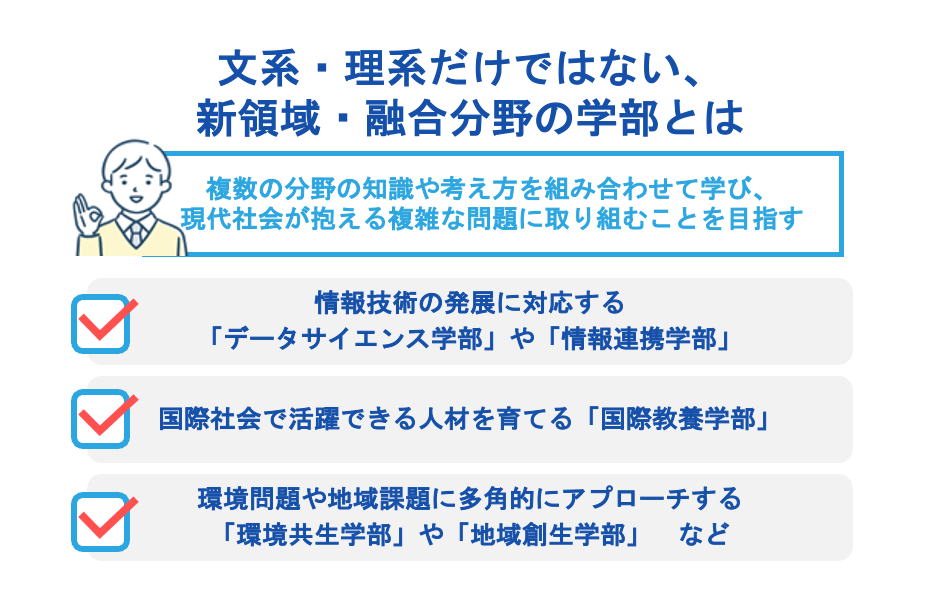

現代の大学では、このような従来の枠組みだけでは捉えきれない、新しいタイプの学部・学科が次々と生まれています。

これらは「新領域」「融合分野」「学際学部」などと呼ばれ、複数の学問分野の知識や考え方を組み合わせて、現代社会が抱える複雑な問題に取り組むことを目指しています。

例えば、以下が代表例です。

- 情報技術の発展に対応する「データサイエンス学部」や「情報連携学部」

- 国際社会で活躍できる人材を育てる「国際教養学部」

- 環境問題や地域課題に多角的にアプローチする「環境共生学部」や「地域創生学部」 など

これらの学部では、文系・理系の知識を両方学んだり、専門分野の垣根を越えて学生がチームで課題解決に取り組む「PBL(Project Based Learning)」という授業形式を取り入れたりしていることが多いのが特徴です。

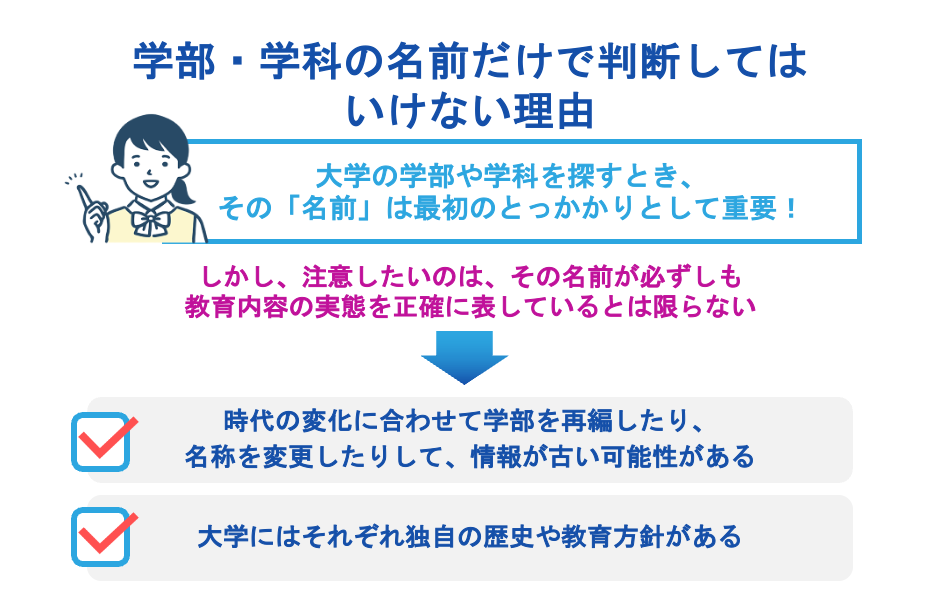

学部・学科の名前だけで判断してはいけない理由

大学の学部や学科を探すとき、その「名前」は最初のとっかかりとして重要です。しかし、注意したいのは、学部・学科の名称だけで「ここで学ぶ内容はこれだ」と安易に判断してしまうことです。

その名前が必ずしも教育内容の実態を正確に表しているとは限らないからです。

大学は、時代の変化に合わせて学部を再編したり、受験生にとってより魅力的に聞こえるように名称を変更したりすることがあります。数年前の情報が古くなっている可能性もあります。

また、大学にはそれぞれ独自の歴史や教育方針があります。

その結果、例えば同じ「経済学部」という名前であっても、ある大学では数学的な理論を深く掘り下げるカリキュラムが中心である一方、別の大学では地域の産業や企業経営に焦点を当てた、より実践的な学びを重視している、といった違いが生じることがあります。

あなたに合った学部を見つけよう

【完全無料】学部診断テストを受ける後悔しない学部・学科選びの方法

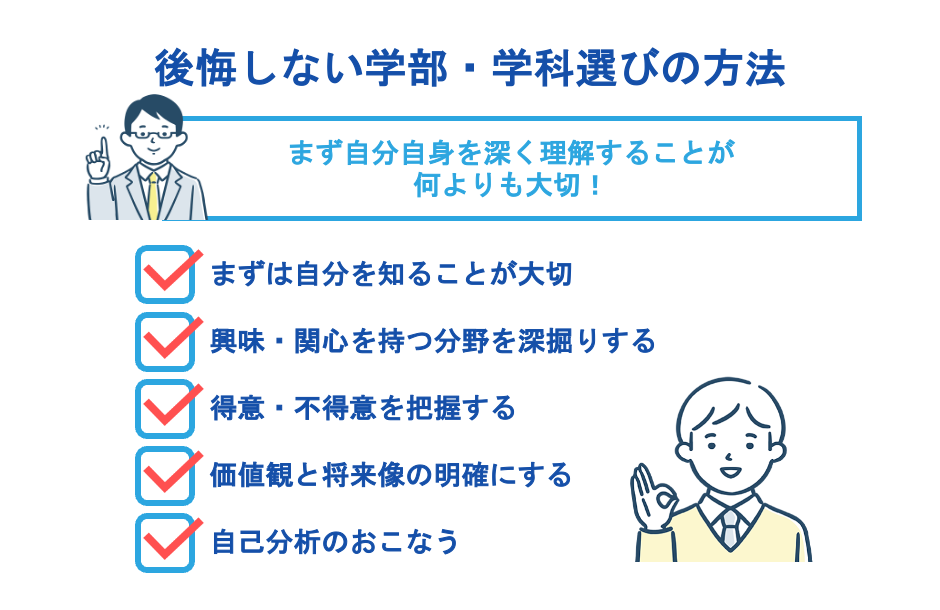

自分に本当に合った学びの場を見つけるためには、まず自分自身を深く理解することが何よりも大切です。

具体的に、後悔しない学部・学科を選ぶためには、以下の方法が大切です。

- まずは自分を知ることが大切

- 興味・関心を持つ分野を深掘りする

- 得意・不得意を把握する

- 価値観と将来像の明確にする

- 自己分析のおこなう

それぞれ解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

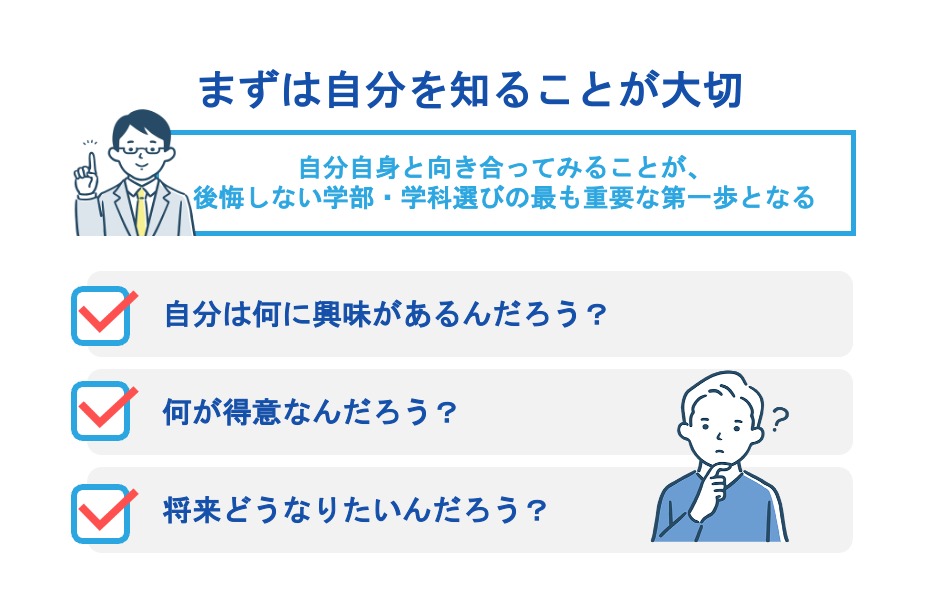

まずは自分を知ることが大切

まず最初にやるべき大切なことは、自分自身について深く知ること、つまり「自己分析」です。

大学での学びが高校までとは違い、とても専門的になるからです。もし選んだ分野に心から興味を持てなければ、難しい授業やたくさんの課題をこなしていくのは、正直かなり大変です。

途中で勉強への意欲を失ってしまうかもしれません。逆に、自分が本当に「好きだ」「もっと知りたい」と思える分野なら、難しい課題にも前向きに取り組めますし、大学での4年間がとても充実したものになります。

例えば、周りの人に勧められて経済学部に入ったけれど、数字や社会の仕組みに全く興味が持てず、授業が苦痛になってしまった、という話も聞きます。

一方で、自己分析を通じて「自分は昔から人の心の動きに興味があったんだ」と気づき、心理学部を選んで活き活きと学んでいる人もいます。

たくさんの大学や学部の情報を集め始める前に、少し時間を取って、下記について考えてみましょう。

- 自分は何に興味があるんだろう?

- 何が得意なんだろう?

- 将来どうなりたいんだろう?

自分自身と向き合ってみることが、後悔しない学部・学科選びの最も重要な第一歩となるのです。

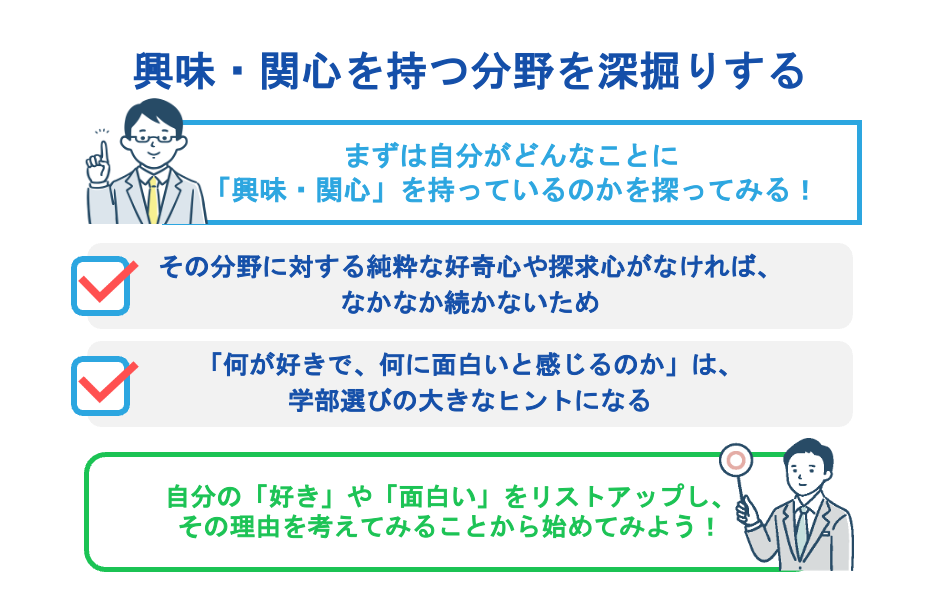

興味・関心を持つ分野を深掘りする

自己分析の具体的なステップとして、まずは自分がどんなことに「興味・関心」を持っているのかを探ってみましょう。「何が好きで、何に面白いと感じるのか」は、学部選びの大きなヒントになります。

大学での学びは、その分野に対する純粋な好奇心や探求心がなければ、なかなか続かないからです。

例えば、授業で難しい理論が出てきたり、レポート作成で夜遅くまで調べ物をしたりする時も、「面白い」「もっと知りたい」という気持ちがあれば、それを乗り越える力になります。

まずは、どんな小さなことでも良いので、自分の「好き」や「面白い」をリストアップし、その理由を考えてみることから始めてみましょう。

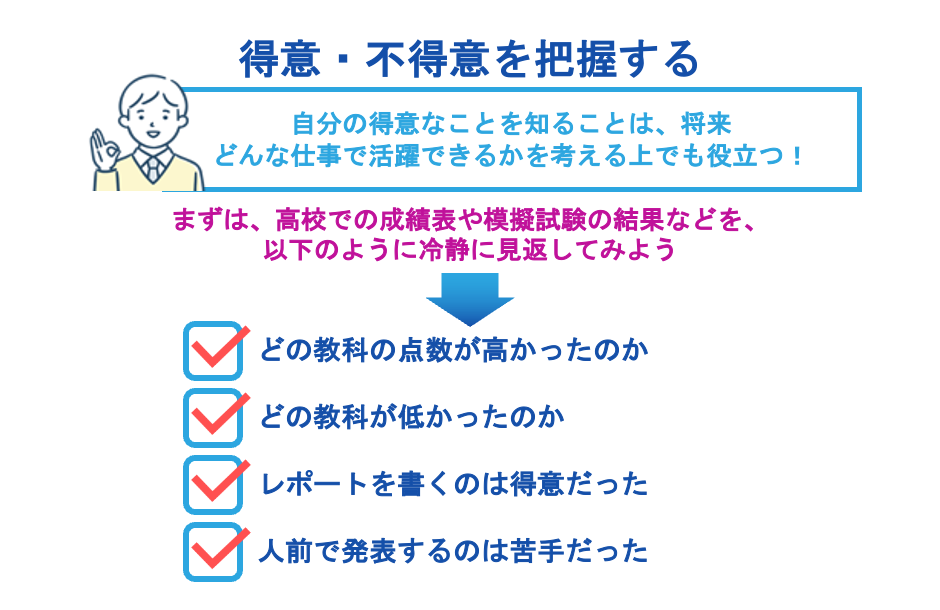

得意・不得意を把握する

興味・関心を探ることと並行して、自分がどんなことが「得意」で、どんなことが「不得意」なのかを客観的に把握することも、学部選びにおいては大切です。

得意なことを活かせる学部を選ぶことは、大学での学習をスムーズに進める助けになります。

例えば、数学の問題を解くのが得意だったり、実験でコツコツとデータを取るのが苦にならなかったりする人は、理学部や工学部での専門的な学習にも比較的スムーズに入っていける可能性があります。

また、文章を読んだり書いたりするのが得意な人は、文学部や法学部などでその能力を発揮できるかもしれません。

まずは、高校での成績表や模擬試験の結果などを、以下のように冷静に見返してみましょう。

- どの教科の点数が高かったのか

- どの教科が低かったのか

- レポートを書くのは得意だった

- 人前で発表するのは苦手だった

自分の得意なことを知ることは、自信を持って学べる分野を見つける手助けになるだけでなく、将来どんな仕事で活躍できるかを考える上でも役立ちます。

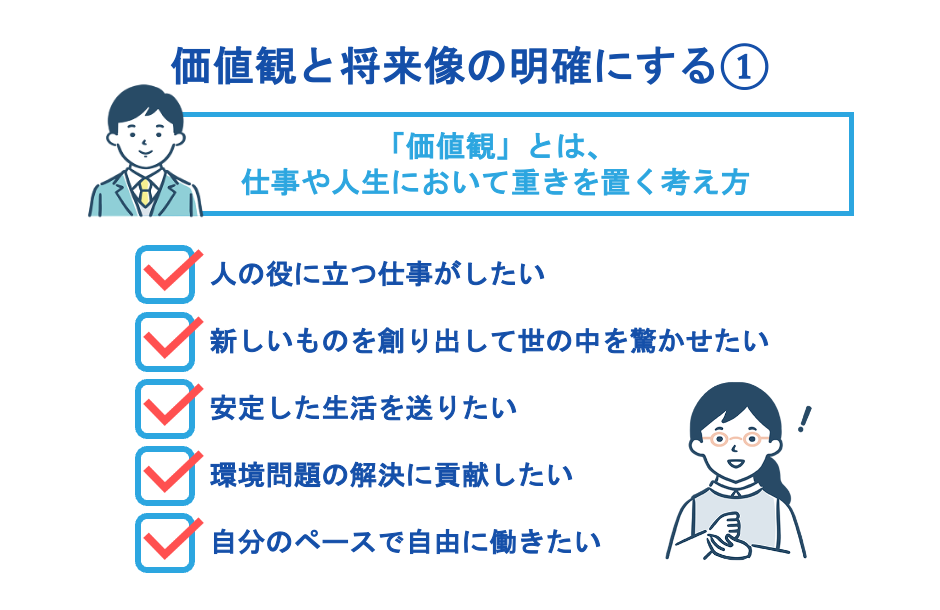

価値観と将来像の明確にする

学部選びは、単に大学で何を学ぶかだけでなく、「将来どんな自分になりたいか」「どんな社会で生きていきたいか」という、あなたの価値観や将来像と深く関わっています。

自分が何を大切にしたいのか、どんな未来を思い描いているのかを明確にすることは、数ある学部の中から自分に合ったものを選ぶための重要な道しるべとなります。

「価値観」とは、以下のような、仕事や人生において重きを置く考え方のことです。

- 人の役に立つ仕事がしたい

- 新しいものを創り出して世の中を驚かせたい

- 安定した生活を送りたい

- 環境問題の解決に貢献したい

- 自分のペースで自由に働きたい

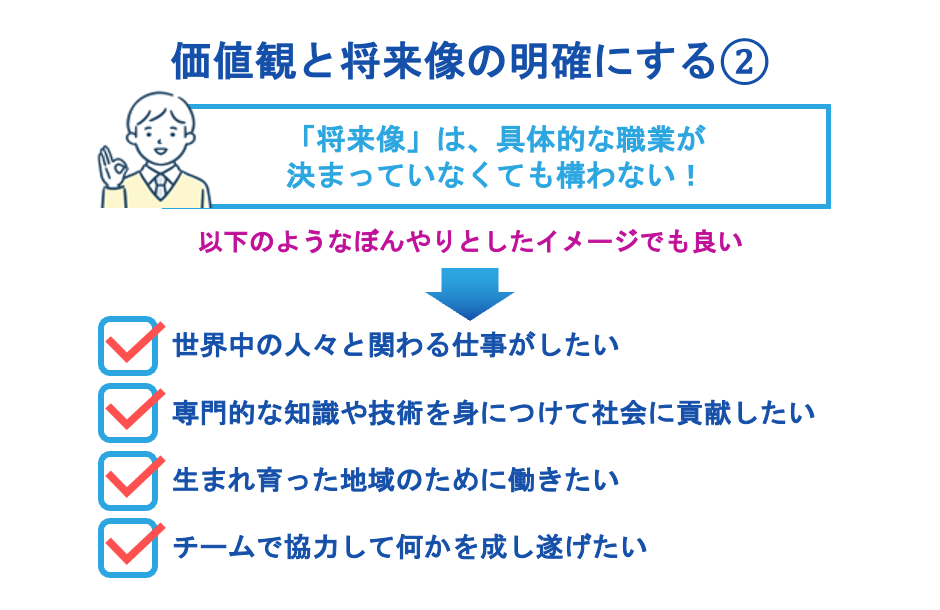

また、「将来像」は、具体的な職業が決まっていなくても構いません。

以下のようなぼんやりとしたイメージでも良いのです。

- 世界中の人々と関わる仕事がしたい

- 専門的な知識や技術を身につけて社会に貢献したい

- 生まれ育った地域のために働きたい

- チームで協力して何かを成し遂げたい

これらの価値観や将来像を考えてみることで、それらを実現するためにはどのような学びが必要なのか、どの学部が自分の目指す方向性に合っているのかが見えてきます。

自分の内面にある想いを言葉にすることで、学部選びの軸が定まり、より納得感のある選択ができるようになります。

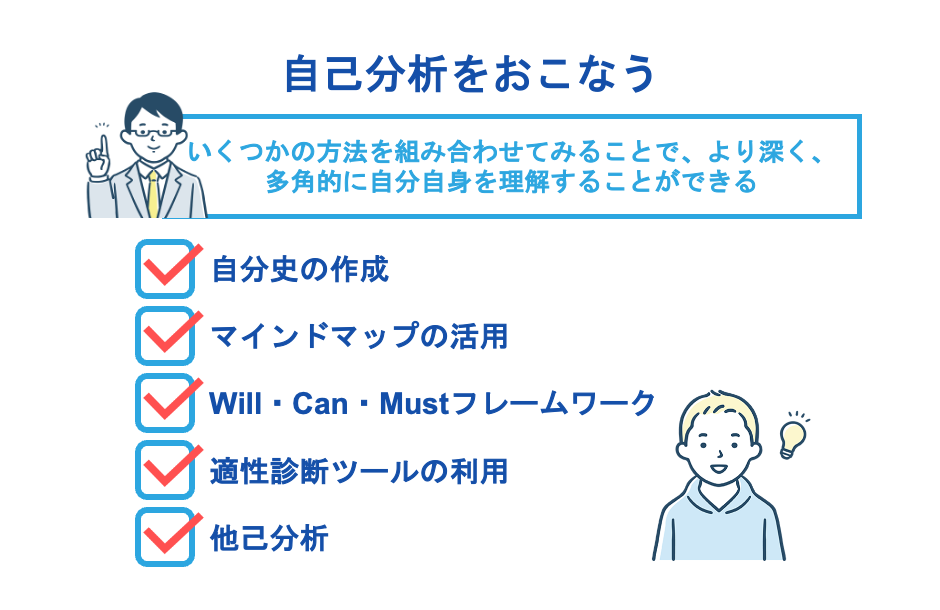

自己分析をおこなう

これまで見てきた「興味・関心」「得意・不得意」「価値観・将来像」を明らかにするために、具体的な「自己分析」の方法を試してみましょう。

自己分析には様々なアプローチがあり、どれか一つだけを行うのではなく、いくつかの方法を組み合わせてみることで、より深く、多角的に自分自身を理解することができます。

自分だけで考えていると、どうしても主観的になったり、思い込みにとらわれたりしがちです。複数の方法を試すことで、自分では気づかなかった一面を発見できるかもしれません。

例えば、以下のような方法があります。

- 自分史の作成

- マインドマップの活用

- Will・Can・Mustフレームワーク

- 適性診断ツールの利用

- 他己分析

難しく考えず、まずはノートを用意して、思いつくままに自分のことを書き出すことから始めてみてください。そして、できれば複数の方法を試しながら、楽しみながら自己理解を深めていきましょう。

あなたに合った学部を見つけよう

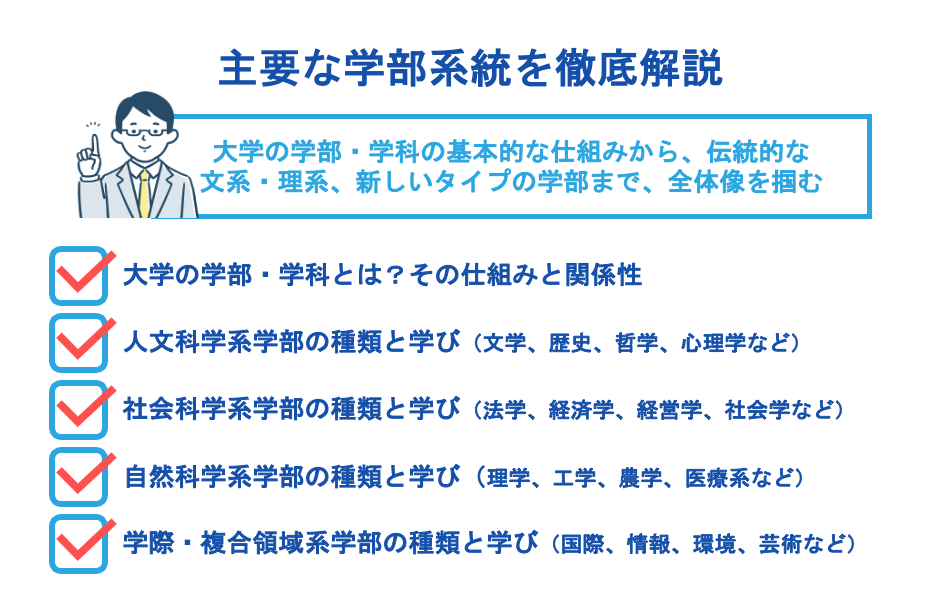

【完全無料】学部診断テストを受ける主要な学部系統を徹底解説

大学には本当にたくさんの学部や学科があって、どこで何を学べるのか、迷ってしまうこともありますよ。

大学の学部・学科の基本的な仕組みから、伝統的な文系・理系、そして最近増えている新しいタイプの学部まで、その全体像がきっと掴めるはずです。

- 大学の学部・学科とは?その仕組みと関係性

- 人文科学系学部の種類と学び(文学、歴史、哲学、心理学など)

- 社会科学系学部の種類と学び(法学、経済学、経営学、社会学など)

- 自然科学系学部の種類と学び(理学、工学、農学、医療系など)

- 学際・複合領域系学部の種類と学び(国際、情報、環境、芸術など)

学部ごとの特徴を知ることは、あなたの「好き」や「知りたい」という気持ちと、将来の目標を結びつけるための大切なステップになります。

解説していきますので、参考にしてください。

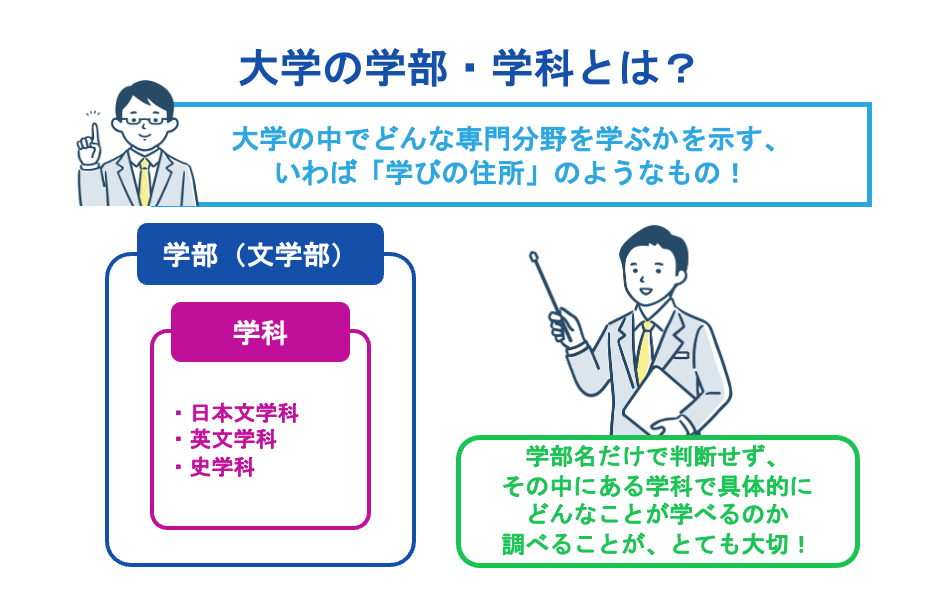

大学の学部・学科とは?

「〇〇学部〇〇学科」とは、大学の中でどんな専門分野を学ぶかを示す、いわば「学びの住所」のようなものです。

「学部」というのが、文学、経済学、工学といった、学問の大きなカテゴリーを示しています。

その学部の中に、さらに専門分野を細かく分けたものが「学科」です。

例えば、「文学部」の中に「日本文学科」や「英文学科」、「史学科」がある、というイメージです。

学科が違うと、同じ学部の中でも学ぶ内容は大きく変わってきます。学部名だけで判断せず、その中にある学科で具体的にどんなことが学べるのかを調べることが、大学選びではとても大切になります。

大学によっては、学部・学科という名前ではなく、「学群」や「学域」といった独自の区分を使っているところもありますが、基本的な考え方は同じで、専門分野ごとに学びの組織が分かれているということです。

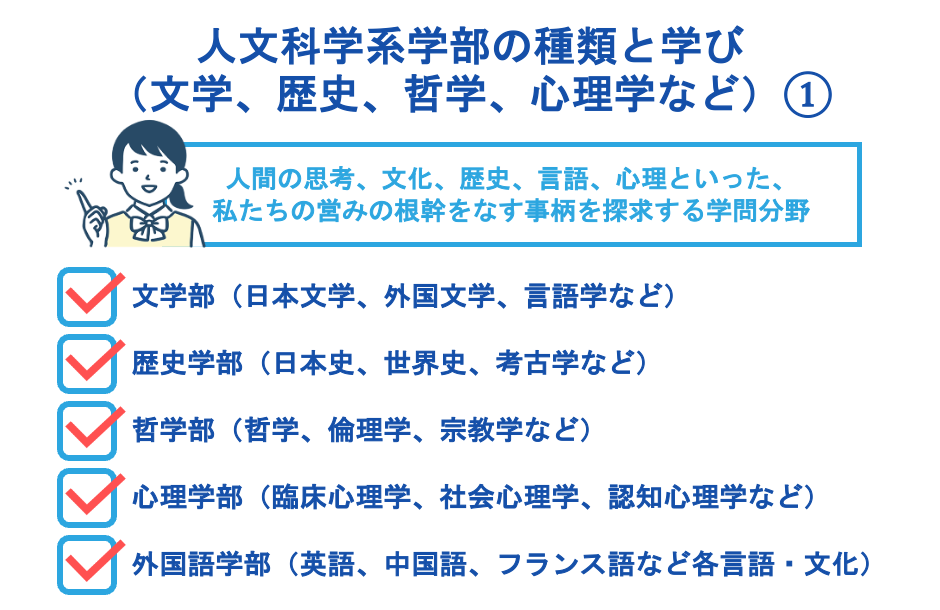

人文科学系学部の種類と学び(文学、歴史、哲学、心理学など)

「人間とは何か?」「文化や社会はどのようにして生まれたのか?」そんな根源的な問いに惹かれるなら、人文科学系の学部が合っているかもしれません。

この系統は、主に人間の思考、文化、歴史、言語、心理といった、形には見えにくいけれど私たちの営みの根幹をなす事柄を探求する学問分野です。

過去の文献を深く読み込んだり、歴史的な出来事の意味を考えたり、人間の心の動きを分析したりと、知的な探求が学びの中心になります。

高校でいうと、国語、英語、社会(特に歴史や倫理)といった科目に近い内容を、より専門的に深く掘り下げていきます。

代表的な学部としては、以下のようなものが挙げられます。

- 文学部(日本文学、外国文学、言語学など)

- 歴史学部(日本史、世界史、考古学など)

- 哲学部(哲学、倫理学、宗教学など)

- 心理学部(臨床心理学、社会心理学、認知心理学など)

- 外国語学部(英語、中国語、フランス語など各言語・文化)

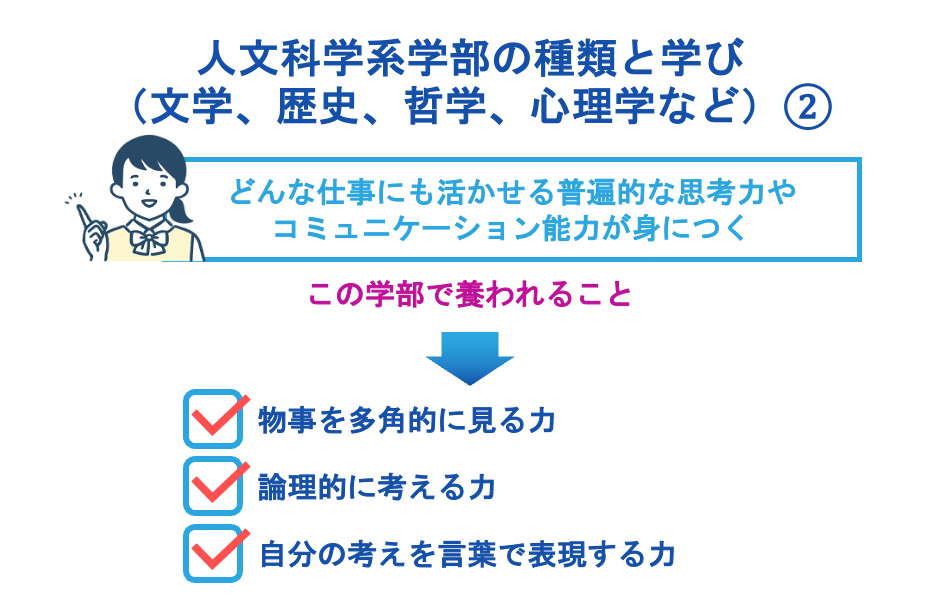

これらの学部では、以下が養われます。

- 物事を多角的に見る力

- 論理的に考える力

- 自分の考えを言葉で表現する力

卒業後の進路は、教員や学芸員、図書館司書といった専門職のほか、マスコミ、出版、広告、公務員、一般企業の人事や企画など、非常に幅広い分野にわたります。

特定の職業に直結する知識だけでなく、どんな仕事にも活かせる普遍的な思考力やコミュニケーション能力が身につくのが、人文科学系の大きな魅力と言えるでしょう。

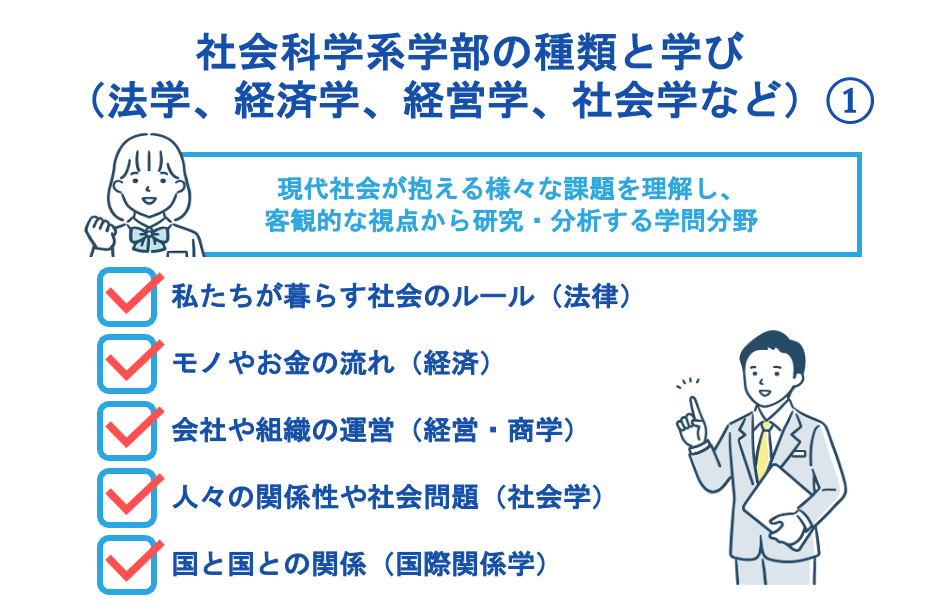

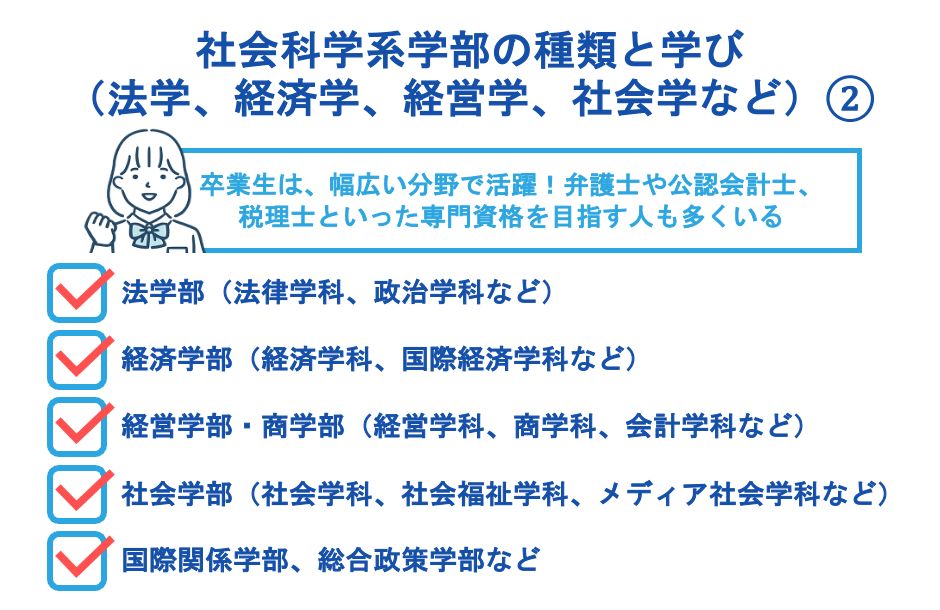

社会科学系学部の種類と学び(法学、経済学、経営学、社会学など)

ニュースで見る社会の出来事や、世の中の仕組み、会社の動きなどに興味があるなら、社会科学系の学部がおすすめです。

この系統は、以下などを、客観的な視点から研究・分析する学問分野です。

- 私たちが暮らす社会のルール(法律)

- モノやお金の流れ(経済)

- 会社や組織の運営(経営・商学)

- 人々の関係性や社会問題(社会学)

- 国と国との関係(国際関係学)

現代社会が抱える様々な課題を理解し、その解決策を探るための知識や考え方を学びます。

代表的な学部には、以下のようなものがあります。

- 法学部(法律学科、政治学科など)

- 経済学部(経済学科、国際経済学科など)

- 経営学部・商学部(経営学科、商学科、会計学科など)

- 社会学部(社会学科、社会福祉学科、メディア社会学科など)

- 国際関係学部、総合政策学部など

法学部では、六法全書などを読み解き、論理的な思考力を鍛えます。経済学部では、数学的なモデルを使って経済現象を分析することもあります。

経営学部・商学部は、より実践的に企業の活動について学び、インターンシップなどを経験する機会も多いでしょう。

社会学部では、アンケート調査やインタビューといった社会調査の手法を学び、現代社会をリアルに分析します。

卒業生は、公務員、金融機関、メーカー、商社、コンサルティング会社、マスコミなど、非常に幅広い分野で活躍しています。弁護士や公認会計士、税理士といった専門資格を目指す人も多くいます。

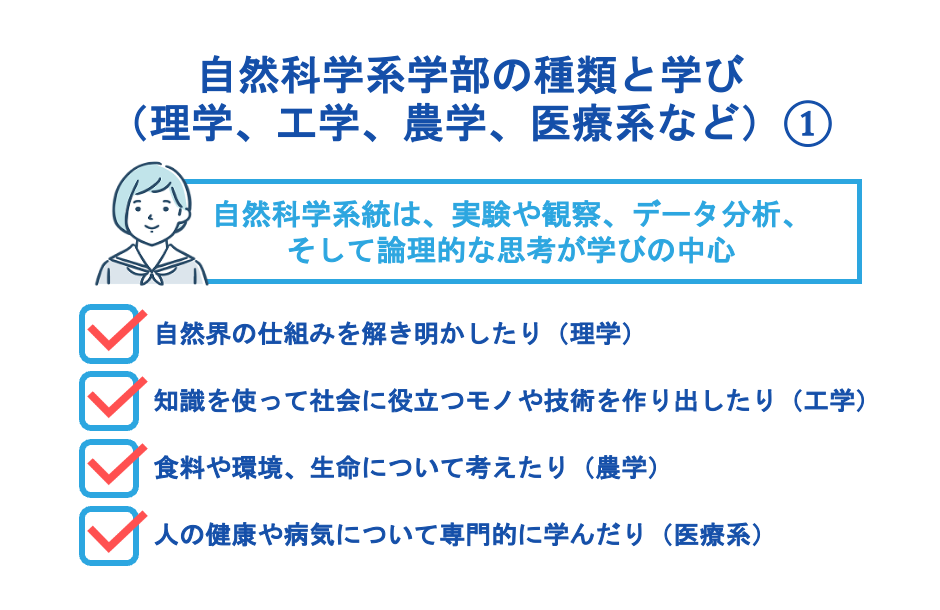

自然科学系学部の種類と学び(理学、工学、農学、医療系など)

自然科学系統は、以下を学ぶ学問分野です。

- 自然界の仕組みを解き明かしたり(理学)

- 知識を使って社会に役立つモノや技術を作り出したり(工学)

- 食料や環境、生命について考えたり(農学)

- 人の健康や病気について専門的に学んだり(医療系)

実験や観察、データ分析、そして論理的な思考が学びの中心となります。

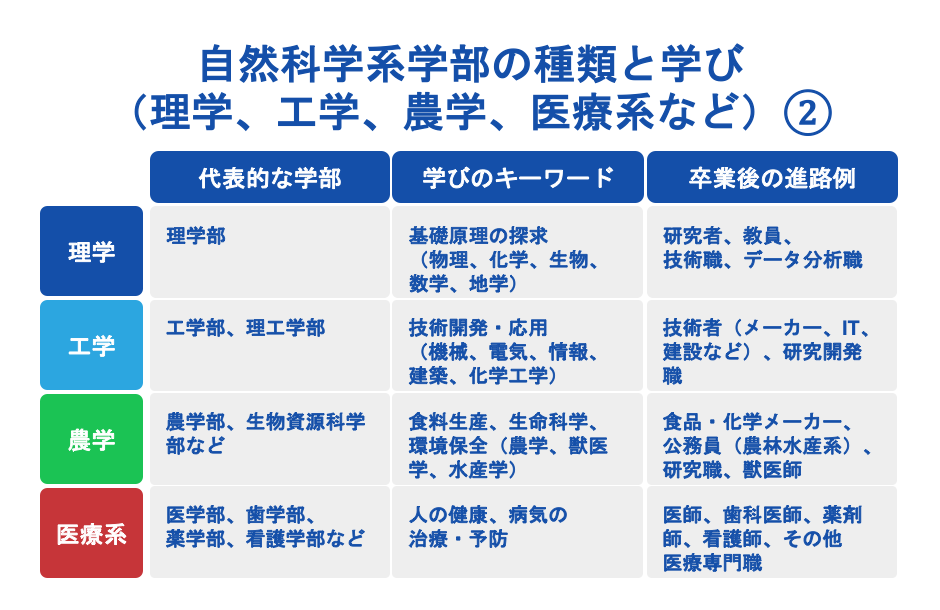

自然科学系は大きく以下の4つの系統に分けられます。

| 系統 | 代表的な学部 | 学びのキーワード | 卒業後の進路例 |

|---|---|---|---|

| 理学 | 理学部 | 基礎原理の探求(物理、化学、生物、数学、地学) | 研究者、教員、技術職、データ分析職 |

| 工学 | 工学部、理工学部 | 技術開発・応用(機械、電気、情報、建築、化学工学) | 技術者(メーカー、IT、建設など)、研究開発職 |

| 農学 | 農学部、生物資源科学部など | 食料生産、生命科学、環境保全(農学、獣医学、水産学) | 食品・化学メーカー、公務員(農林水産系)、研究職、獣医師 |

| 医療系 | 医学部、歯学部、薬学部、看護学部など | 人の健康、病気の治療・予防 | 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、その他医療専門職 |

これらの学部では、専門知識や技術を深く学ぶため、実験や実習に多くの時間が費やされます。そのため、一般的に文系学部よりも忙しく、学費も高くなる傾向があります。また、研究者や高度な専門職を目指して、学部卒業後に大学院へ進学する人の割合が高いのも特徴です。医師や薬剤師、看護師など、国家資格が必要となる分野も多く含まれます。

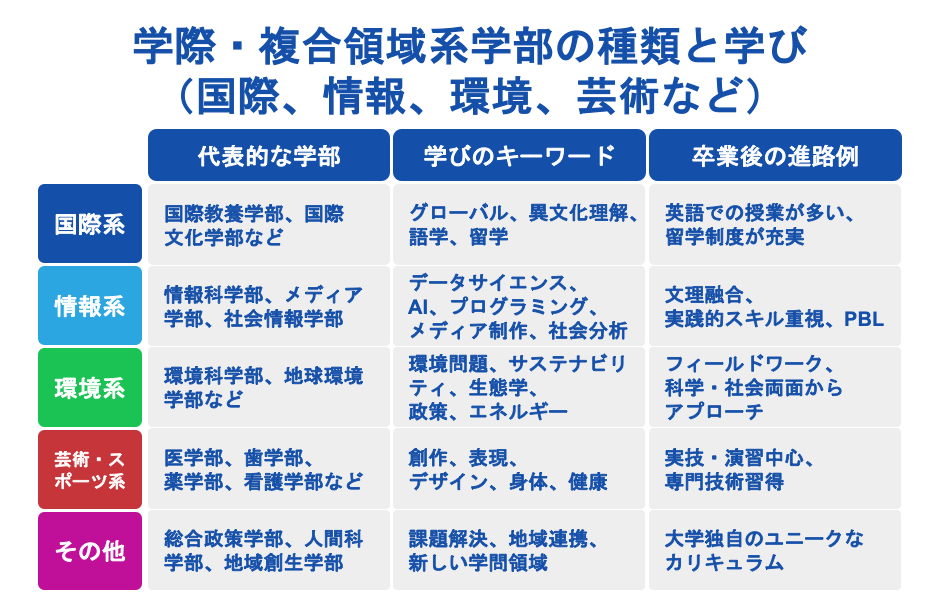

学際・複合領域系学部の種類と学び(国際、情報、環境、芸術など)

「学際(がくさい)・複合領域系」と呼ばれる学部も増えてきています。

従来の文系・理系という枠にとらわれず、様々な学問分野の知識や考え方を組み合わせて学ぶことを目指しています。

今の社会が抱える問題、例えば地球環境問題や、急速に進む情報化社会の課題などは、一つの学問分野だけでは解決できないほど複雑になっているからです。

この系統の学部には、本当に多様なものがあります。いくつか例を見てみましょう。

| 分野例 | 代表的な学部名 | 学びのキーワード | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 国際系 | 国際教養学部、国際文化学部など | グローバル、異文化理解、語学、留学 | 英語での授業が多い、留学制度が充実 |

| 情報系 | 情報科学部、メディア学部、社会情報学部など | データサイエンス、AI、プログラミング、メディア制作、社会分析 | 文理融合、実践的スキル重視、PBL |

| 環境系 | 環境科学部、地球環境学部など | 環境問題、サステナビリティ、生態学、政策、エネルギー | フィールドワーク、科学・社会両面からアプローチ |

| 芸術・スポーツ系 | 芸術学部、デザイン学部、スポーツ科学部など | 創作、表現、デザイン、身体、健康 | 実技・演習中心、専門技術習得 |

| その他 | 総合政策学部、人間科学部、地域創生学部など | 課題解決、地域連携、新しい学問領域 | 大学独自のユニークなカリキュラム |

分野横断的な視点を養える、カリキュラムの自由度が高い、といった魅力がある一方で、比較的新しい分野も多いため、卒業後の進路がまだ確立されていない場合もあります。

学際・複合領域系の学部を選ぶ際には、その大学が具体的にどのような教育を目指し、どんなカリキュラムを提供しているのか、卒業生がどのような道に進んでいるのかを、他の系統以上に詳しく調べることが大切です。

あなたに合った学部を見つけよう

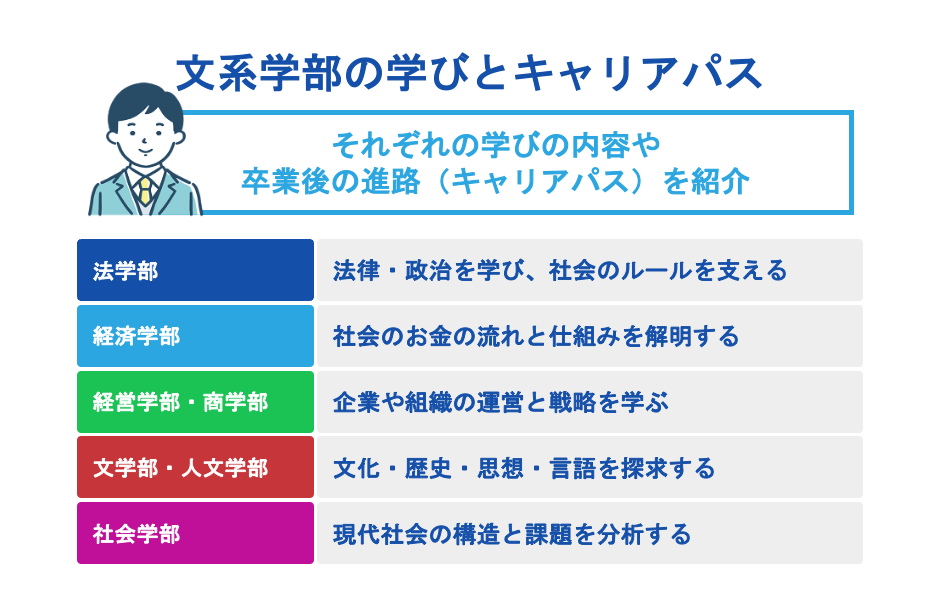

【完全無料】学部診断テストを受ける文系学部の学びとキャリアパス

大学の主要な文系学部について、それぞれの学びの内容や卒業後の進路(キャリアパス)を紹介します。

文系学部には主に以下の学部があります。

- 法学部:法律・政治を学び、社会のルールを支える

- 経済学部:社会のお金の流れと仕組みを解明する

- 経営学部・商学部:企業や組織の運営と戦略を学ぶ

- 文学部・人文学部:文化・歴史・思想・言語を探求する

- 社会学部:現代社会の構造と課題を分析する

それぞれ解説していきますので、参考にしてください。

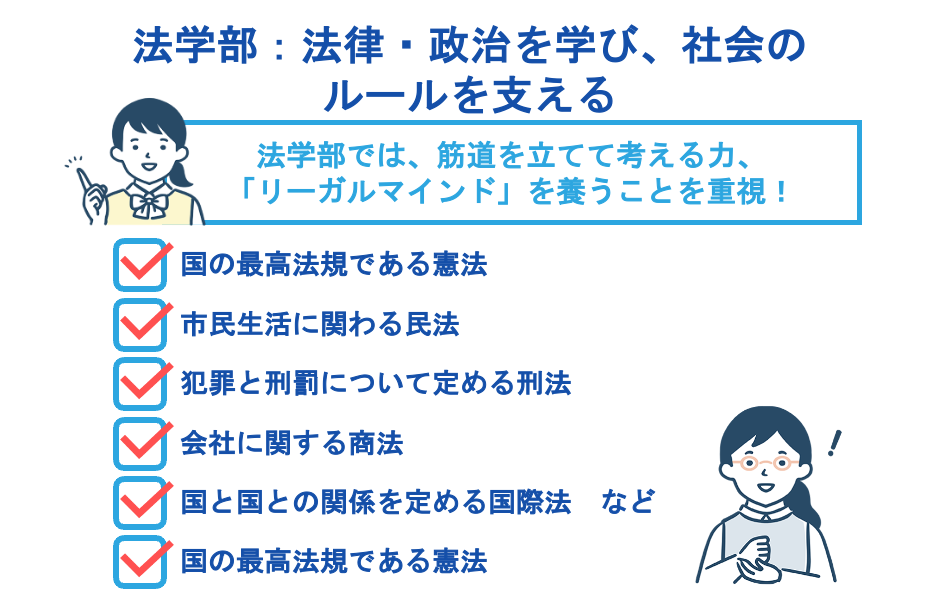

法学部:法律・政治を学び、社会のルールを支える

法学部は、私たちの社会生活の基盤となっている「法律」や、社会全体を動かす「政治」の仕組みについて、専門的に深く学ぶことができる学部です。

なぜ法律や政治を学ぶことが大切なのでしょうか。それは、社会のルールを正しく理解し、公正な社会を維持するため、そして私たち自身の権利を守り、社会で起こる様々な問題を論理的に分析して解決策を考える力を身につけるためです。

法学部では、筋道を立てて考える力、すなわち「リーガルマインド」を養うことを重視しています。

具体的には以下のように非常に幅広い分野を学びます。

- 国の最高法規である憲法

- 市民生活に関わる民法

- 犯罪と刑罰について定める刑法

- 会社に関する商法

- 行政の活動に関する法律

- 国と国との関係を定める国際法 など

多くの大学では、政治学も法律と密接に関わる分野として、その理論や歴史、制度などを体系的に学ぶことができます。

卒業後の進路は多様で、弁護士、検察官、裁判官といった法曹界や、知識を活かせる国家公務員・地方公務員、企業の法務部門や総務部門、金融機関などが挙げられます。

行政書士や司法書士といった資格を取得し、専門職として活躍する道もあります。

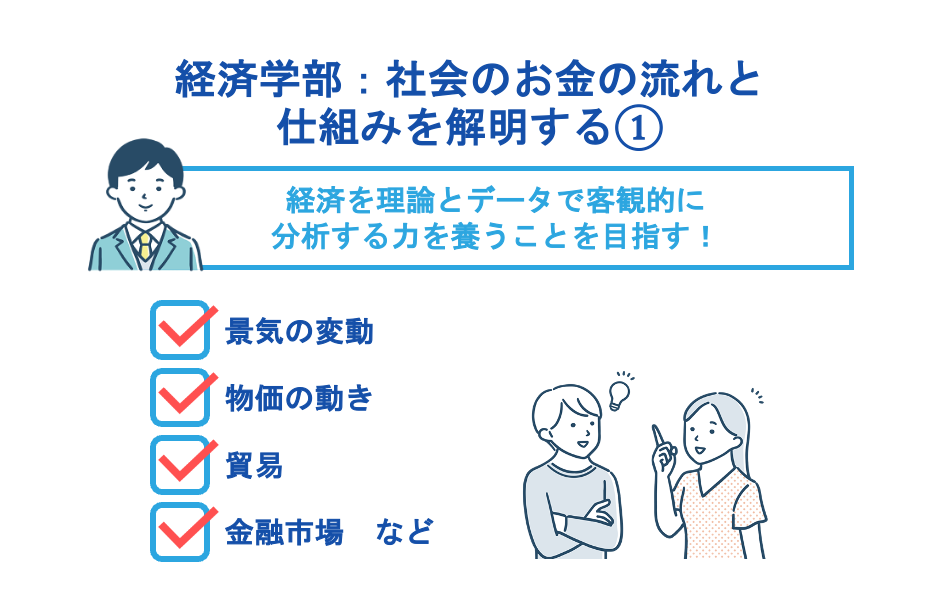

経済学部:社会のお金の流れと仕組みを解明する

経済学部は、私たちの社会における「お金」や「モノ・サービス」の流れ、そしてそれらが経済全体にどのような影響を与えているのか、その仕組み(経済システム)を深く探求する学部です。

以下のように日々のニュースで耳にする経済の話題を、理論に基づいて理解し、データを使って客観的に分析する力を身につけることを目指します。

- 景気の変動

- 物価の動き

- 貿易

- 金融市場 など

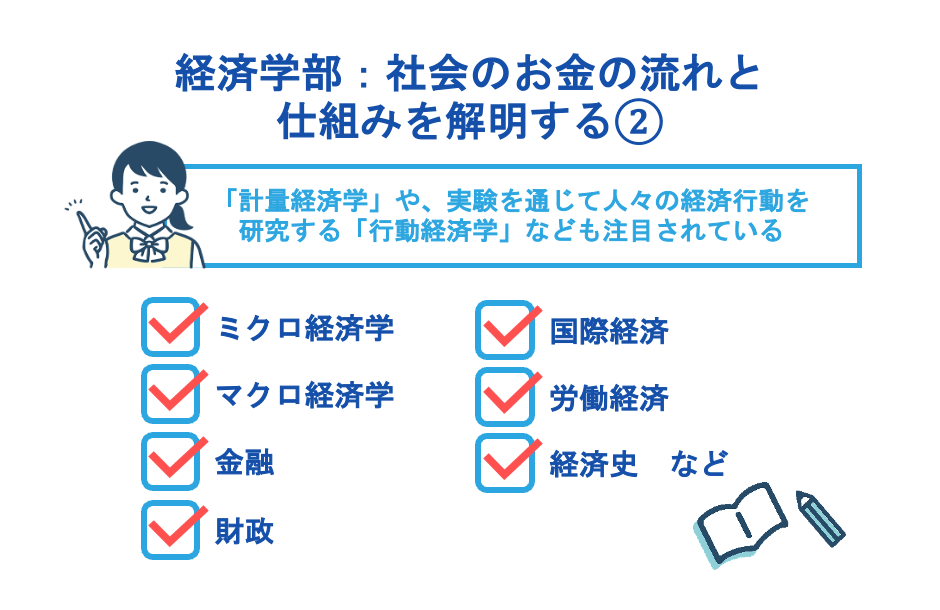

経済学部では、以下のようにより専門的な分野へと学びを進めていきます。

- ミクロ経済学

- マクロ経済学

- 金融

- 財政

- 国際経済

- 労働経済

- 経済史 など

近年では、コンピュータを使って大量の経済データを分析する「計量経済学」や、実験を通じて人々の経済行動を研究する「行動経済学」なども注目されています。

卒業生の進路は非常に幅広く、銀行・証券・保険といった金融業界、国内外で活躍する商社、様々な製品を作るメーカー、企業の課題解決を支援するコンサルティングファーム、そして公務員などが主な就職先です。

会計の専門家である公認会計士や税理士、個人の資産設計を助けるファイナンシャル・プランナーなどの資格取得を目指す人もいます。

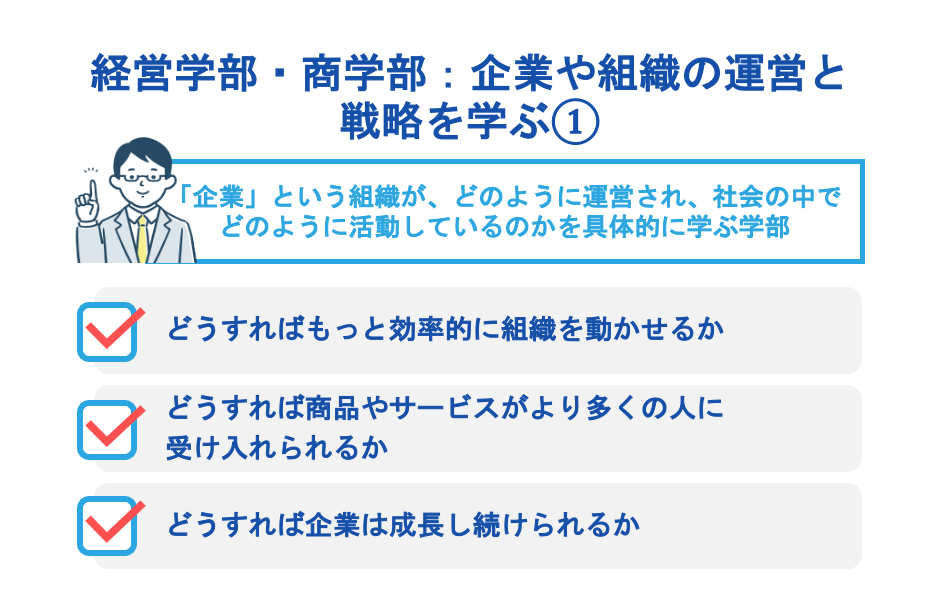

経営学部・商学部:企業や組織の運営と戦略を学ぶ

経営学部や商学部は、主に「企業」という組織が、どのように運営され、社会の中でどのように活動しているのかを具体的に学ぶ学部です。

以下のようなビジネスの現場で直面する課題について、理論と実践の両面から学びます。

- どうすればもっと効率的に組織を動かせるか

- どうすれば商品やサービスがより多くの人に受け入れられるか

- どうすれば企業は成長し続けられるか

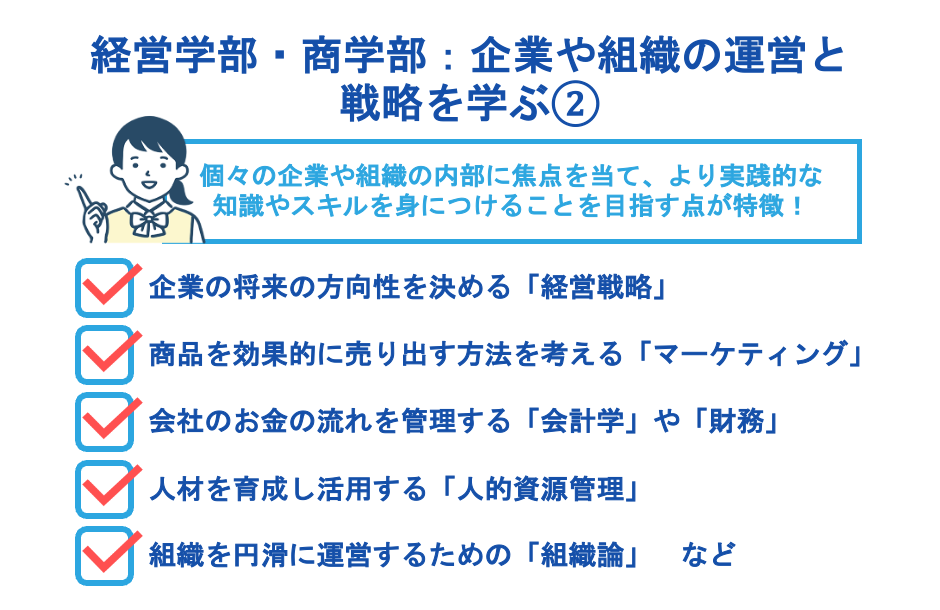

経済学部が社会全体の経済の仕組みをマクロな視点から捉えるのに対し、経営学部・商学部は個々の企業や組織の内部に焦点を当て、より実践的な知識やスキルを身につけることを目指す点が特徴と言えます。

学ぶ内容は以下のように多岐にわたります。

- 企業の将来の方向性を決める「経営戦略」

- 商品を効果的に売り出す方法を考える「マーケティング」

- 会社のお金の流れを管理する「会計学」や「財務(ファイナンス)」

- 人材を育成し活用する「人的資源管理」

- 組織を円滑に運営するための「組織論」 など

商学部では、特に商品の流通、国際貿易、金融サービスなどに重点を置く場合もあります。企業の実例を分析するケーススタディや、実際にビジネスプランを作成する演習、企業での就業体験(インターンシップ)など、実践的な学びの機会が多いことも魅力です。

卒業生は、メーカー、商社、金融、情報通信、広告、小売など、あらゆる業界の企業で活躍しており、職種も企画、営業、マーケティング、経理、人事など様々です。

公認会計士、税理士、中小企業診断士などの資格取得を目指す道もあります。

ビジネスの世界に興味がある人、実践的なスキルを身につけたい人にとって、経営学部・商学部は有力な選択肢となるでしょう。

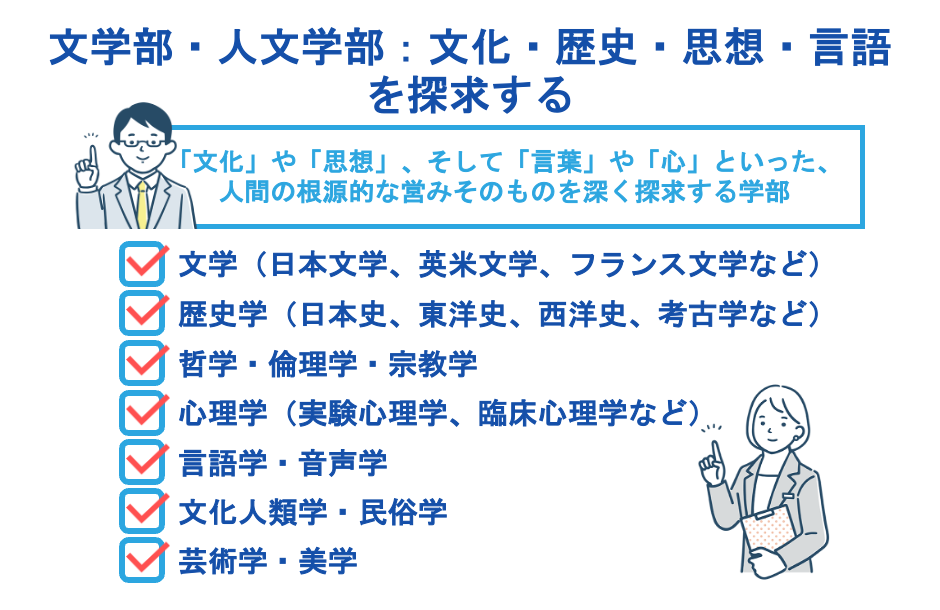

文学部・人文学部:文化・歴史・思想・言語を探求する

文学部や人文学部は、人間が長い歴史の中で生み出してきた「文化」や「思想」、そして「言葉」や「心」といった、人間の根源的な営みそのものを深く探求する学部です。

「人間とは何か」「社会や文化はどのように形作られてきたのか」といった問いに向き合い、多様な視点から物事を理解し、本質を見抜く力を養うことを目指します。

すぐに社会で役立つスキルというよりは、じっくりと物事を考え、文献を読み解き、自分の考えを論理的に組み立てて表現する、といった知的な基礎体力を鍛える場と言えるかもしれません。

文学部・人文学部で学べる分野は非常に幅広く、以下のような分野があります。

- 文学(日本文学、英米文学、フランス文学など)

- 歴史学(日本史、東洋史、西洋史、考古学など)

- 哲学・倫理学・宗教学

- 心理学(実験心理学、臨床心理学など)

- 言語学・音声学

- 文化人類学・民俗学

- 芸術学・美学

研究の方法も様々で、古い文献や資料を丁寧に読み解いたり、遺跡や史跡を調査するフィールドワークを行ったり、人々の心理や行動を実験や調査で分析したりします。少人数で行われる「ゼミ(演習)」では、特定のテーマについて教員や他の学生と活発な議論を交わし、専門性を深めていきます。

卒業後の進路は、特定の職業に直結するわけではありませんが、その分、多様な可能性があります。

中学・高校の教員(国語、英語、社会など)、博物館の学芸員、図書館の司書といった専門職のほか、マスコミ(新聞、出版、放送)、広告、情報サービス、金融、メーカーなど、一般企業で活躍する人も多くいます。

大学で培った思考力や表現力が、様々な場面で評価されるからです。海外の大学との交流プログラムや留学制度が充実している大学も多く、国際的な視野を広げるチャンスもあります。

「これ」といった明確な目標はまだないけれど、何かをとことん深く探求してみたい、という知的好奇心の強い人にとって、文学部・人文学部は知的な冒険に満ちた学びの場となるでしょう。

【内部リンク:No.29_文学部 向いている人】

※次の記事を作成してからリンクを設定

※カスタムブロック「リンクカード縦横」の「横」で設定

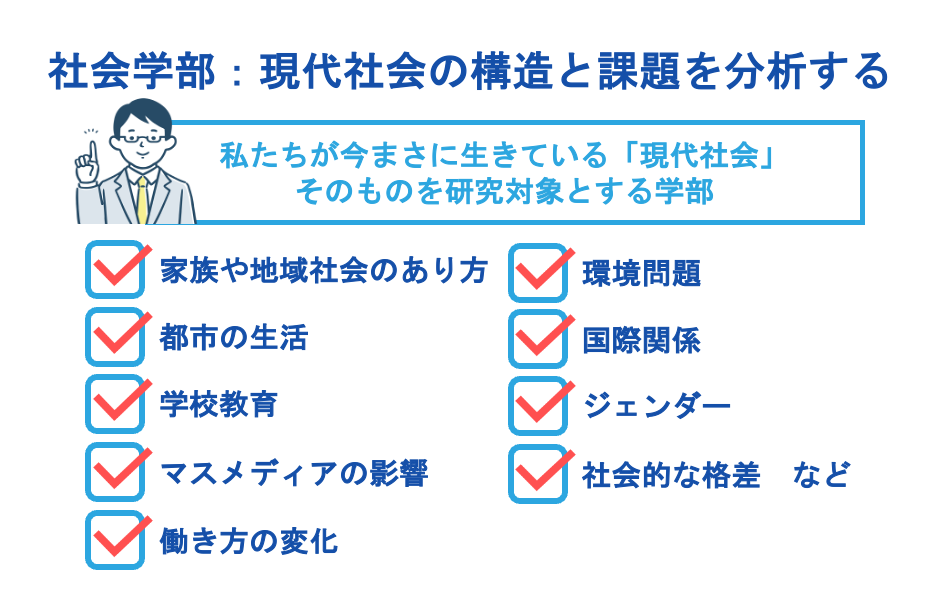

社会学部:現代社会の構造と課題を分析する

社会学部は、私たちが今まさに生きている「現代社会」そのものを研究対象とする学部です。

以下のように身の回りの様々な現象や社会が抱える課題を取り上げ、その仕組みや原因、影響などを多角的に分析し、理解を深めることを目指します。

- 家族や地域社会のあり方

- 都市の生活

- 学校教育

- マスメディアの影響

- 働き方の変化

- 環境問題

- 国際関係

- ジェンダー

- 社会的な格差 など

社会学の大きな特徴は、特定の専門分野にとらわれず、社会全体を幅広く見渡す視点を持つことです。

そして、単に頭で考えるだけでなく、実際に社会に出て調査を行い、データに基づいて客観的に社会を捉えようとします。

そのために、社会学の様々な理論を学ぶと同時に、「社会調査」の方法(アンケート調査の設計・実施・分析、インタビュー調査、フィールドワークなど)を体系的に学び、実践する機会が多く設けられています。

統計学やデータ分析のスキルも重要になります。卒業生の活躍の場は非常に広く、マスコミ、市場調査や世論調査を行うリサーチ会社、IT企業、メーカー、金融機関など、様々な業界に進んでいます。

社会課題の解決に取り組むNPO/NGOや、地域社会に貢献する公務員(特に福祉関連部署など)として活躍する人もいます。社会調査の専門家であることを示す「社会調査士」の資格を取得できる大学もあります。

現代社会で起きていることに関心がある人、社会の「なぜ?」を探求したい人、データに基づいて物事を考えるのが好きな人、あるいは社会をより良くするために何かしたいと考えている人にとって、社会学部は多くの発見と学びの機会を提供してくれるでしょう。

あなたに合った学部を見つけよう

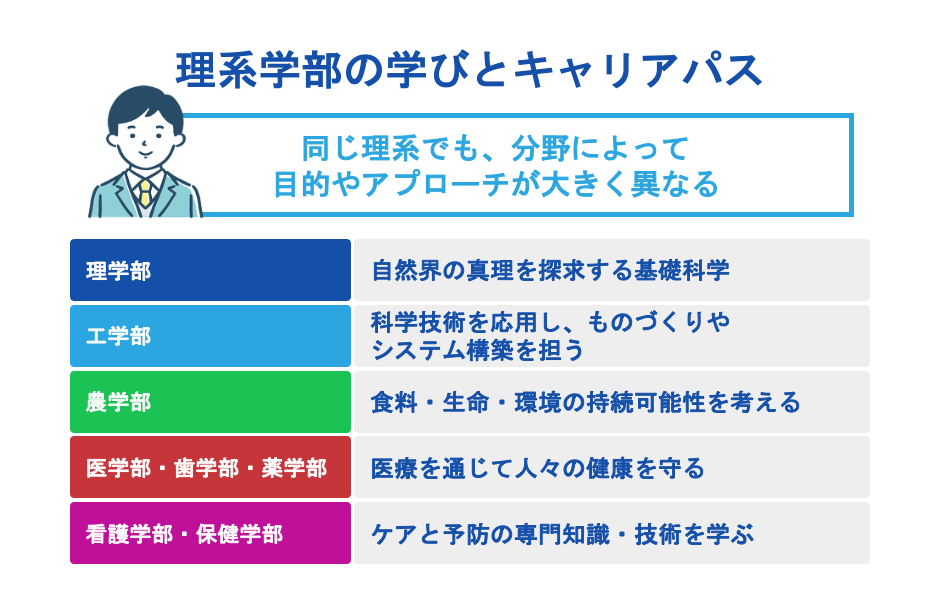

【完全無料】学部診断テストを受ける理系学部の学びとキャリアパス

理系の学部と聞くと、実験や研究といったイメージが強いかもしれません。

ここでは、代表的な理系学部である以下について、それぞれの学びの特徴と卒業後の進路を詳しく見ていきましょう。

- 理学部:自然界の真理を探求する基礎科学

- 工学部:科学技術を応用し、ものづくりやシステム構築を担う

- 農学部・獣医学部:食料・生命・環境の持続可能性を考える

- 医学部・歯学部・薬学部:医療を通じて人々の健康を守る

- 看護学部・保健学部:ケアと予防の専門知識・技術を学ぶ

同じ理系でも、分野によって目的やアプローチが大きく異なりますので、自分自身の興味や将来像と照らし合わせながら読んでみてください。

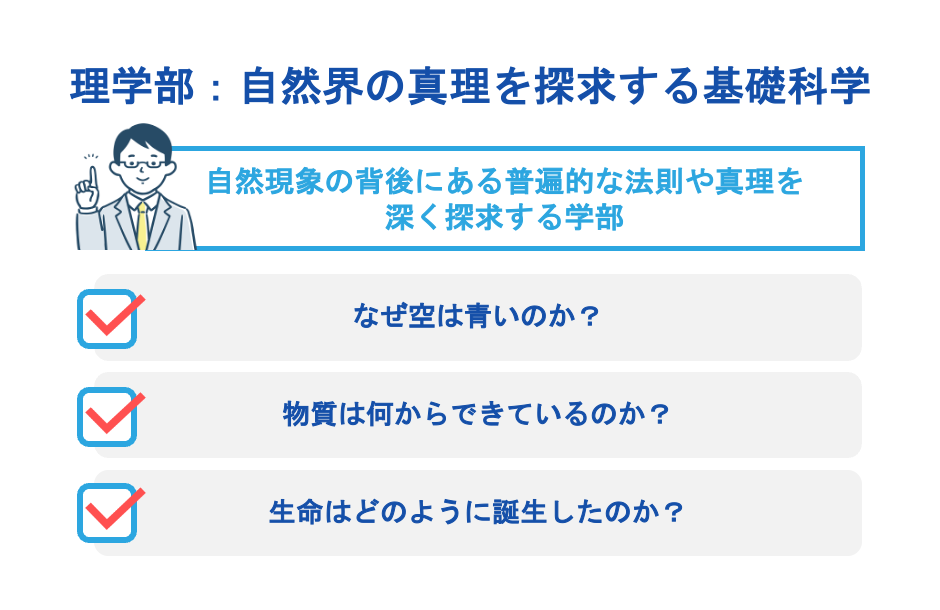

理学部:自然界の真理を探求する基礎科学

理学部は、以下のような自然界の根本的な謎や原理を解き明かすことを目指す学部です。

- なぜ空は青いのか?

- 物質は何からできているのか?

- 生命はどのように誕生したのか?

数学、物理学、化学、生物学、地学といった分野で、自然現象の背後にある普遍的な法則や真理を深く探求します。

実験や観察、数式を用いた理論的な分析などを通じて、客観的な事実に基づいて物事を深く考える力、すなわち論理的思考力や問題解決能力を徹底的に鍛えることができます。

応用技術の開発よりも、まずは基礎となる原理を理解することに重点が置かれている点が、工学部などとの大きな違いと言えるでしょう。

卒業後は、その専門性をさらに深めるために大学院へ進学する学生が多い傾向にあります。例えば、東京大学理学部では卒業生の約6割が大学院に進学しています。

修了後は、大学や公的研究機関の研究者として基礎研究を続ける道や、民間企業で研究開発職やデータ分析の専門家として活躍する道、あるいは中学校・高校の教員として次世代を育てる道など、多様なキャリアパスが開かれています。

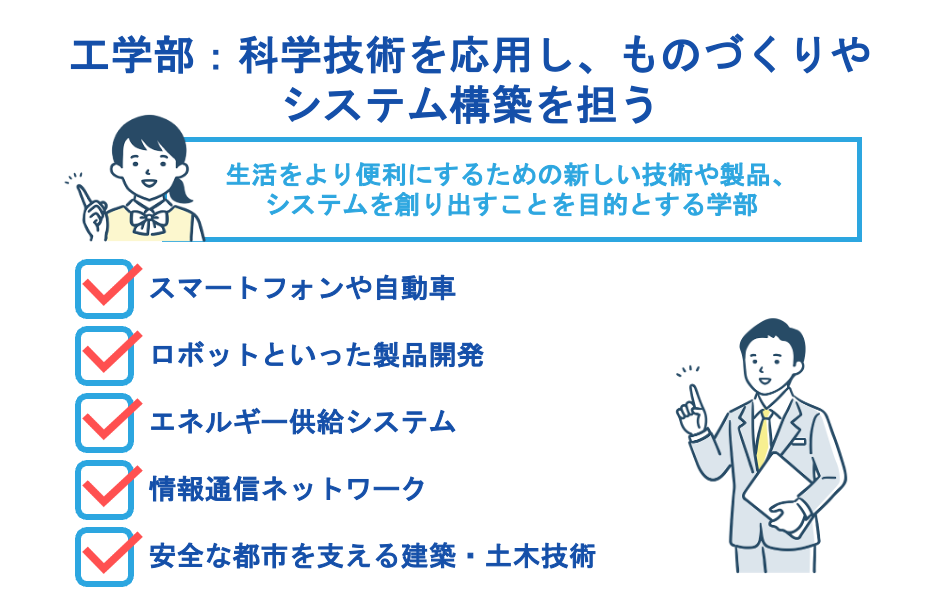

工学部:科学技術を応用し、ものづくりやシステム構築を担う

工学部は、理学部などで解明された科学的な原理や数学的な知識を応用して、私たちの社会や生活をより豊かに、より便利にするための新しい技術や製品、システムを創り出すことを目的とする学部です。

「ものづくり」のイメージが強いかもしれませんが、その範囲は非常に広く、以下のように現代社会の基盤を支えるあらゆる分野に関わっています。

- スマートフォンや自動車

- ロボットといった製品開発

- エネルギー供給システム

- 情報通信ネットワーク

- 安全な都市を支える建築・土木技術

機械工学、電気電子工学、情報工学、応用化学、材料工学、建築学、土木工学など、専門分野は多岐にわたります。

講義で理論を学ぶだけでなく、実際に手を動かす設計製図やプログラミング、実験、工場での実習、そしてチームで課題に取り組むプロジェクト型学習など、実践的な学びの機会が多いのが大きな特徴です。

卒業後は、専門知識をさらに深めるために大学院に進学する学生が非常に多く、例えば東京工業大学工学院では約8割が進学を選択します。

修了後は、学んだ専門分野を活かせるメーカーの研究開発職や技術職、IT企業のシステムエンジニア、建設コンサルタント、技術系公務員など、専門性を活かした職に就く人が多い傾向にあります。

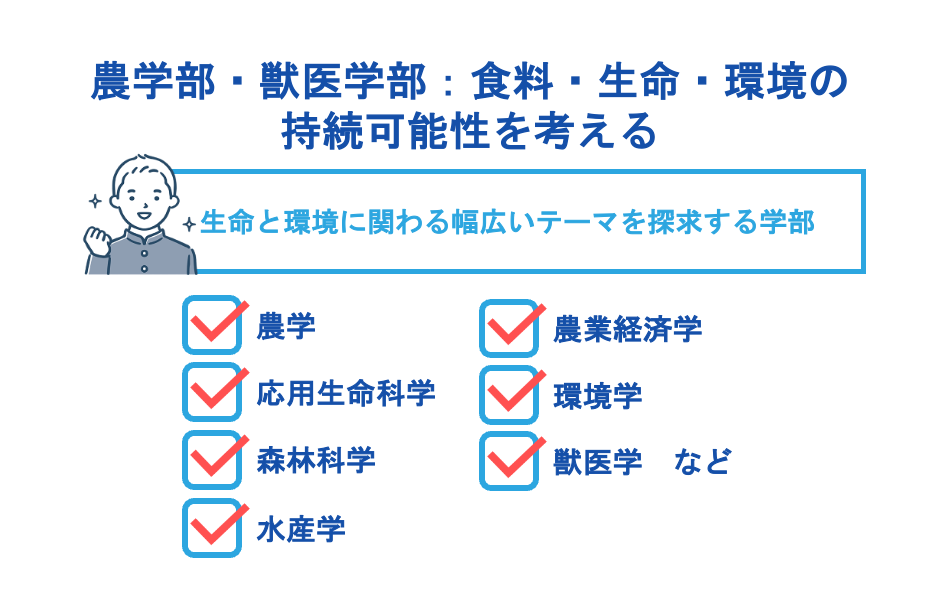

農学部・獣医学部:食料・生命・環境の持続可能性を考える

農学部や獣医学部は、私たちの生活に不可欠な「食」の安定供給から、生物資源の有効活用、地球環境の保全、そして動物たちの健康と福祉まで、生命と環境に関わる幅広いテーマを探求する学部です。

人口増加や地球温暖化、生物多様性の喪失といった地球規模の課題に対し、科学的な視点から解決策を見出すことを目指しており、以下のように多様な専門分野を擁しています。

- 農学

- 応用生命科学

- 森林科学

- 水産学

- 農業経済学

- 環境学

- 獣医学 など

座学だけでなく、大学附属の農場や演習林、牧場、水産実験所、動物病院といった施設を利用したフィールドワークや実験・実習が非常に重視されているのが特徴で、実際に土に触れ、生き物に触れ、自然の中で学ぶ機会が豊富にあります。

とくに獣医学科では、動物の病気の診断・治療・予防に関する専門知識と技術を学び、獣医師国家試験の合格を目指します。

卒業後の進路は非常に幅広く、食品・飲料メーカー、種苗・農薬・製薬会社、環境コンサルタント、建設・造園業、公務員、JA、動物園・水族館、そして獣医師として動物病院や公衆衛生分野などで活躍しています。

以下の記事では、獣医学部の総合型選抜対策について解説していますので、ぜひ参考にしてください。

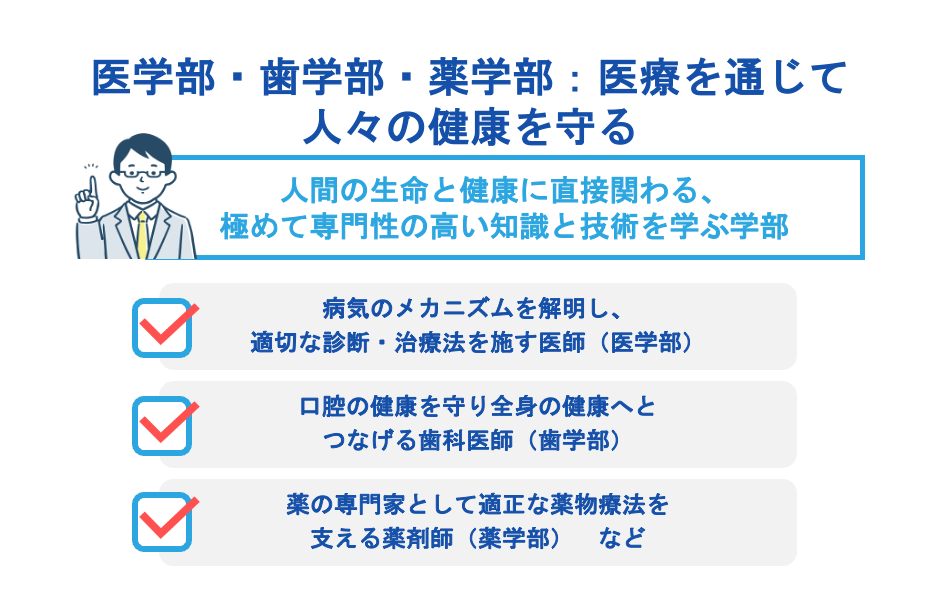

医学部・歯学部・薬学部:医療を通じて人々の健康を守る

医学部、歯学部、薬学部は、人間の生命と健康に直接関わる、極めて専門性の高い知識と技術を学ぶ学部です。

以下のように人々の命を守り、健康な生活を支える医療専門家を養成することを目的としています。

- 病気のメカニズムを解明し、適切な診断・治療法を施す医師(医学部)

- 口腔の健康を守り全身の健康へとつなげる歯科医師(歯学部)

- 薬の専門家として適正な薬物療法を支える薬剤師(薬学部) など

これらの学部は多くの場合6年制であり、基礎医学から臨床医学、歯学、薬学へと段階的に専門知識を深めていきます。

講義だけでなく、人体解剖実習や、附属病院、地域の医療機関、薬局などでの長期間にわたる臨床実習・実務実習が必修となっており、知識・技術に加えて、患者さんに寄り添う姿勢や高い倫理観、コミュニケーション能力を身につけることが求められます。

入学難易度は理系学部の中でも特に高く、また、私立大学の場合は学費も高額になるため、強い覚悟と周到な準備、そして経済的な計画(奨学金制度の活用など)が不可欠です。

卒業生の多くは国家試験に合格し、それぞれの専門職として医療現場で活躍しますが、大学や研究機関で研究者となる道や、行政機関で公衆衛生に携わる道なども開かれています。

以下の記事では、医学系学部の総合型選抜対策について解説していますので、ぜひ参考にしてください。

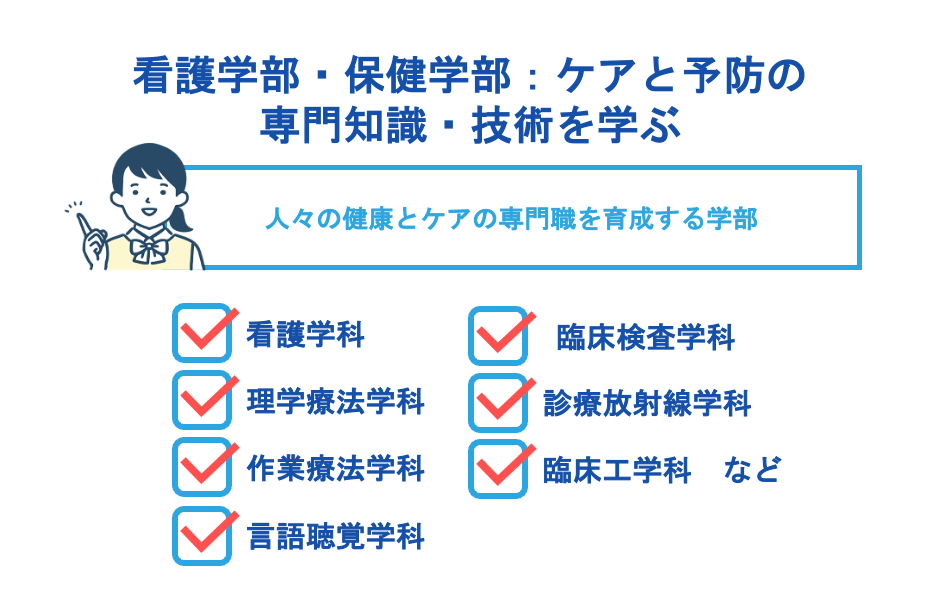

看護学部・保健学部:ケアと予防の専門知識・技術を学ぶ

看護学部や保健学部は、病気や怪我をした人々のケアはもちろん、人々の健康維持・増進、疾病の予防、リハビリテーションといった幅広い領域で活躍する専門職を育成する学部です。

高齢化が進み、生活習慣病が増加する現代において、病院だけでなく、地域社会全体で人々を支える「チーム医療」や「地域包括ケア」の重要性が高まっており、これらの学部で学ぶ専門職への期待はますます大きくなっています。

看護学科では、目指す資格や専門分野に応じた多様な学科が設置されています。

- 看護学科

- 理学療法学科

- 作業療法学科

- 言語聴覚学科

- 臨床検査学科

- 診療放射線学科

- 臨床工学科 など

人体の仕組みや病気に関する知識、専門的なケアや検査・治療技術に関する講義に加え、学内での演習や、病院、リハビリテーション施設、保健所、学校、企業など、様々な現場での臨地実習・臨床実習を通じて実践力を養います。

多くの学科が国家試験の受験資格取得を目標としており、卒業後は資格を活かして、病院、診療所、介護施設、訪問看護ステーション、行政機関、一般企業など、非常に幅広い分野で活躍しています。

人と接することが好きで、誰かの役に立ちたいという思いを持つ人にとって、大きなやりがいを感じられる分野と言えるでしょう。

以下の記事では、看護学部の総合型選抜対策について解説していますので、ぜひ参考にしてください。

あなたに合った学部を見つけよう

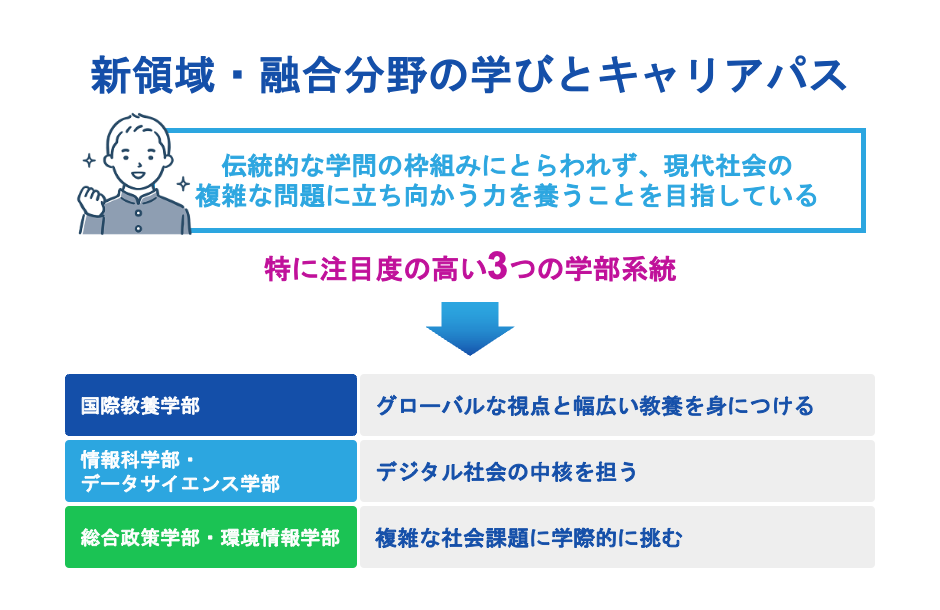

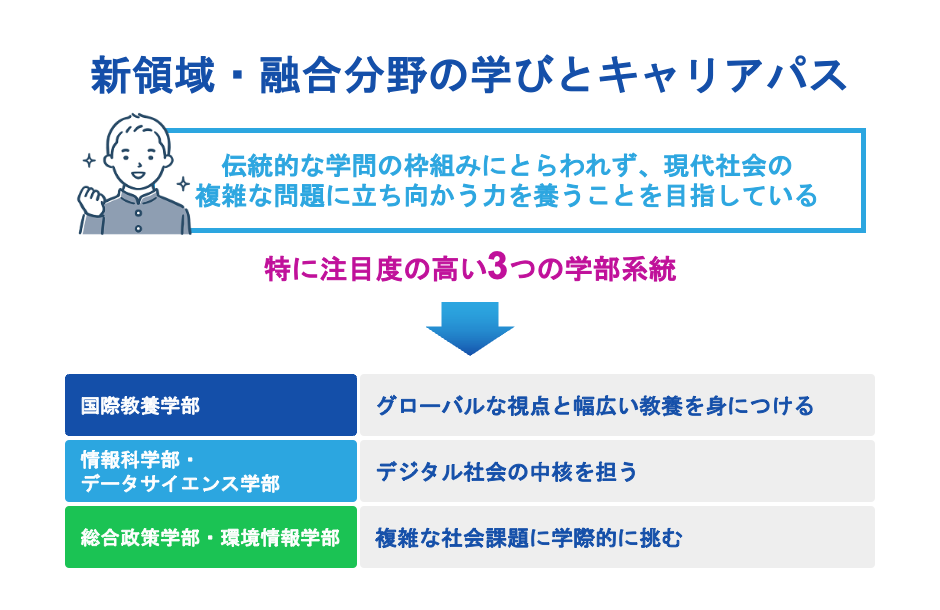

【完全無料】学部診断テストを受ける新領域・融合分野の学びとキャリアパス

新領域・融合分野では、伝統的な学問の枠組みにとらわれず、複数の分野の知識や考え方を組み合わせて学ぶことで、現代社会の複雑な問題に立ち向かう力を養うことを目指しています。

特に注目度の高い以下の3つの学部系統について、その学びの内容や卒業後の進路を具体的に紹介します。

- 国際教養学部:グローバルな視点と幅広い教養を身につける

- 情報科学部・データサイエンス学部:デジタル社会の中核を担う

- 総合政策学部・環境情報学部:複雑な社会課題に学際的に挑む

詳しく解説していきますので、参考にしてください。

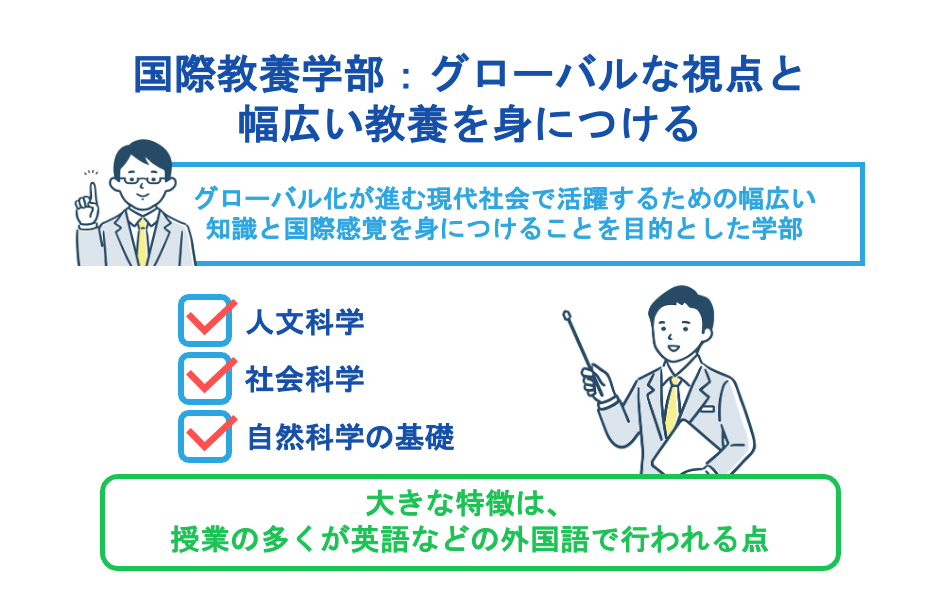

国際教養学部:グローバルな視点と幅広い教養を身につける

国際教養学部は、急速にグローバル化が進む現代社会で活躍するために必要な、幅広い知識と国際感覚を身につけることを目的とした学部です。

多くの大学では、特定の専門分野に偏ることなく、以下のように、多様な学問分野を学ぶことができます。

- 人文科学

- 社会科学

- 自然科学の基礎

大きな特徴は、授業の多くが英語などの外国語で行われる点です。

これにより、専門知識と同時に高度な語学運用能力を自然に習得できます。留学を必須、あるいは強く推奨している大学も多く、実際に海外の大学で現地の学生と共に学ぶ経験は、異文化理解を深め、国際的なネットワークを築く上で非常に貴重な機会となるでしょう。

海外大学との単位互換制度や、双方の学位を取得できるダブルディグリー制度を設けている大学もありますので、積極的に調べてみましょう。

卒業後の進路は、国際機関、外務省などの官公庁、商社や外資系企業といったグローバル企業、メディア、教育研究機関など多岐にわたります。

語学力だけでなく、多様な価値観を理解し、複雑な問題を多角的に分析する能力が高く評価される傾向にあります。

国際教養学部は自身の可能性を広げるための有力な選択肢となるはずです。

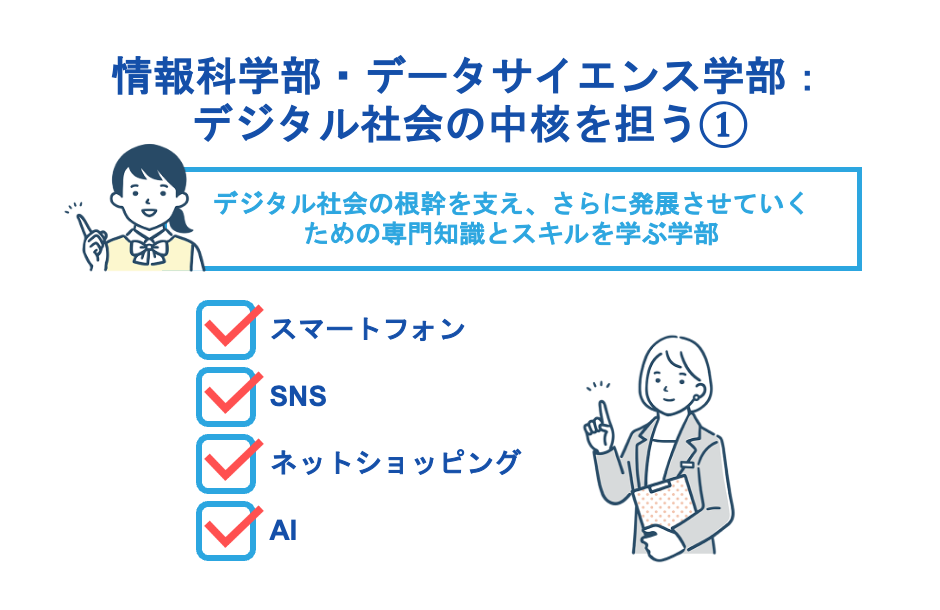

情報科学部・データサイエンス学部:デジタル社会の中核を担う

情報科学部やデータサイエンス学部は、以下のようなデジタル社会の根幹を支え、さらに発展させていくための専門知識とスキルを学ぶ学部です。

- スマートフォン

- SNS

- ネットショッピング

- AI

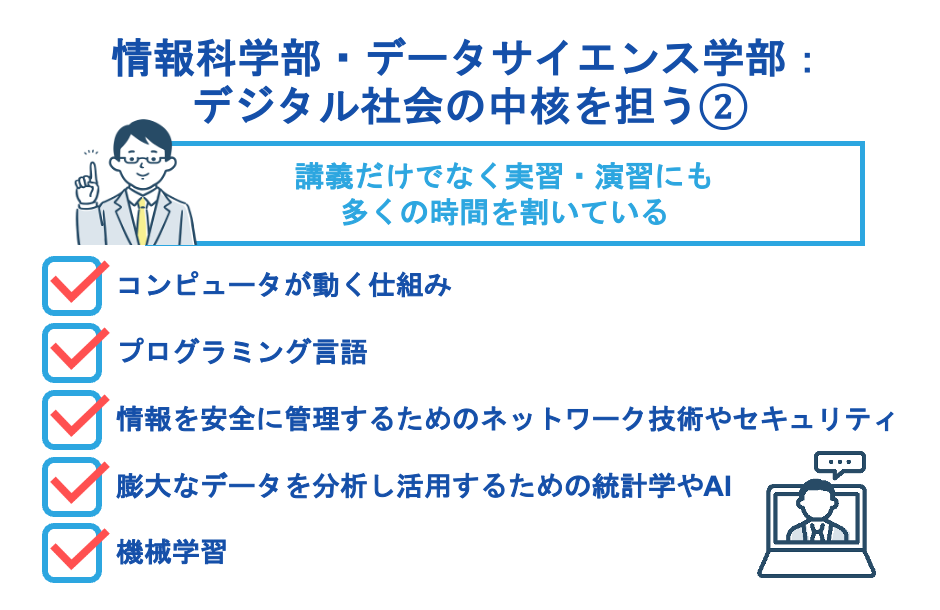

具体的には、以下のような最先端の技術まで、幅広く、かつ深く学びます。

- コンピュータが動く仕組み

- プログラミング言語

- 情報を安全に管理するためのネットワーク技術やセキュリティ

- 膨大なデータを分析し活用するための統計学やAI

- 機械学習

多くの大学では、講義だけでなく、実際にプログラムを作成したり、データを分析したりする演習や実習に多くの時間が割かれています。

企業から提供された課題に取り組むPBL(課題解決型学習)や、実際の職場で就業体験を積むインターンシップ制度が充実している大学も増えています。こうした実践的な学びを通じて、社会で即戦力となる力を養います。

卒業生は、IT企業のシステムエンジニアやプログラマー、データサイエンティストとして活躍するほか、金融業界でのデータ分析、製造業でのAI活用、コンサルティング業界など、活躍の場はあらゆる産業に広がっています。

比較的新しい学部であるため、大学ごとのカリキュラムや特色が大きく異なります。

興味のある大学が見つかったら、どのような教員がいて、どんな研究室・ゼミで専門を深められるのか、学習支援などのサポート体制は整っているのか、ウェブサイトやオープンキャンパスでしっかり比較検討しましょう。

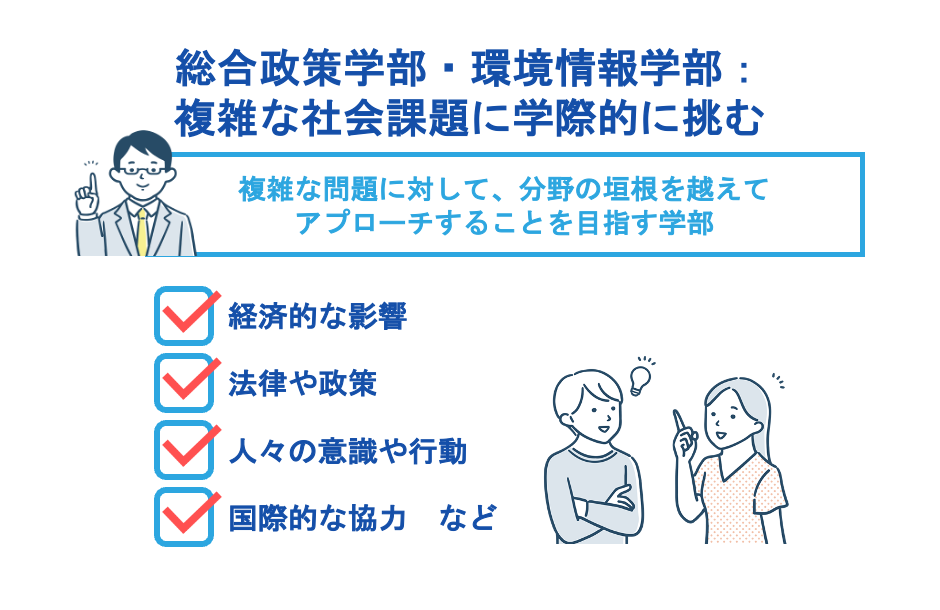

総合政策学部・環境情報学部:複雑な社会課題に学際的に挑む

現代社会が抱える課題は、どれも一つの学問分野だけで解決策を見出すのが困難なものばかりです。

総合政策学部や環境情報学部は、こうした複雑な問題に対して、分野の垣根を越えてアプローチすることを目指す学部です。

例えば、「環境問題」を考えるにも、科学的な知識だけでなく、以下のように多様な視点が必要になります。

- 経済的な影響

- 法律や政策

- 人々の意識や行動

- 国際的な協力 など

この学部では、社会科学、情報科学、人文科学、環境科学、デザイン思考といった幅広い分野の知識や考え方を学び、それらを柔軟に組み合わせることで、問題の本質を捉え、新しい解決策を生み出す力を養います。

必修科目を少なくし、学生が自身の問題関心に基づいて自由に科目を組み合わせられる、非常に自由度の高いカリキュラムを持つ大学が多いのが特徴です。

学生主体のプロジェクト活動や、特定のテーマを深く掘り下げるゼミ活動が学びの中心となることも多く、受け身ではなく、自ら問いを立て、行動する主体性が強く求められます。

卒業生は、特定の専門職というよりは、コンサルティング、シンクタンク、メディア、IT企業、NPO/NGO、官公庁、あるいは自ら起業するなど、その学際性と問題解決能力を活かして多様な分野で活躍しています。

あなたに合った学部を見つけよう

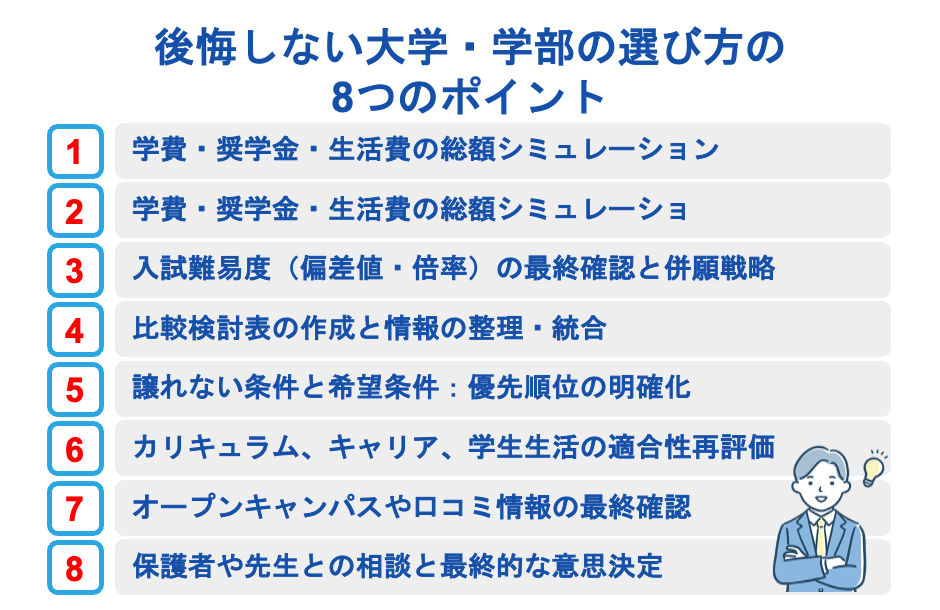

【完全無料】学部診断テストを受ける後悔しない大学・学部の選び方の8つのポイント

大学の最終候補の中から後悔しない一校を選ぶための具体的な8つのステップを紹介します。

大学選びは情報が多く迷いやすいですが、このステップに沿って検討することで、自分に合った大学を自信を持って決定できるようになります。

主なステップは以下の通りです。

- 学費・奨学金・生活費の総額シミュレーション

- 立地・通学時間・周辺環境の現実的評価

- 入試難易度(偏差値・倍率)の最終確認と併願戦略

- 比較検討表の作成と情報の整理・統合

- 譲れない条件と希望条件:優先順位の明確化

- カリキュラム、キャリア、学生生活の適合性再評価

- オープンキャンパスや口コミ情報の最終確認

- 保護者や先生との相談と最終的な意思決定

それぞれ解説していきます。

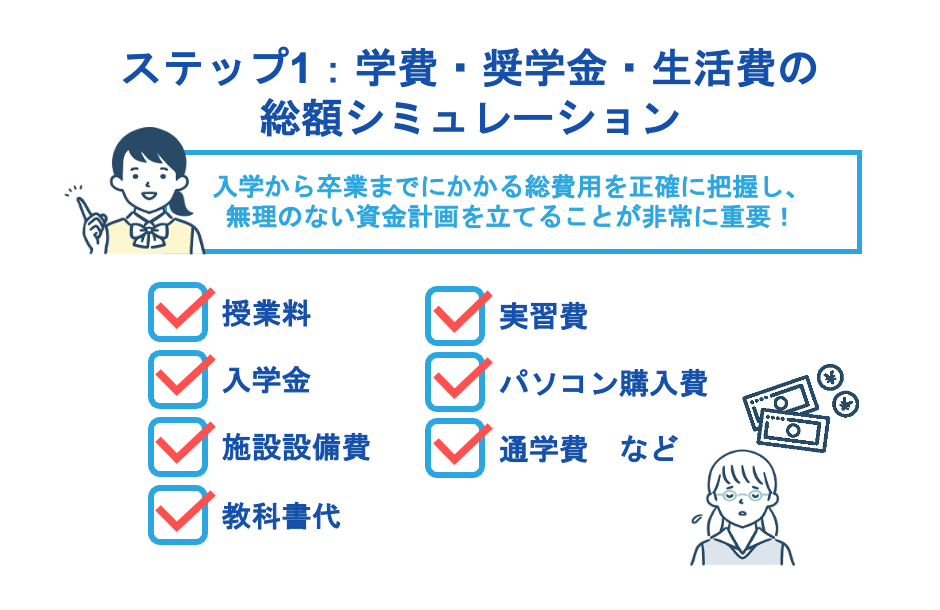

ステップ1:学費・奨学金・生活費の総額シミュレーション

大学進学を考える上で、まず現実的に向き合う必要があるのがお金の問題です。

後悔しない大学選びのためには、入学から卒業までにかかる総費用を正確に把握し、無理のない資金計画を立てることが非常に重要になります。

入学後に経済的な問題で学業が続けられなくなったり、アルバイトに多くの時間を費やさざるを得なくなったりする事態は避けたいからです。

具体的には、以下の費用がかかります。

- 授業料

- 入学金

- 施設設備費

- 教科書代

- 実習費

- パソコン購入費

- 通学費 など

とくに一人暮らしを始める場合は、家賃、光熱費、食費といった生活費も大きな負担となります。

まずは候補大学の公式ウェブサイトで最新の学費情報を確認しましょう。

そして、経済的な負担を軽減するために、奨学金制度の活用は積極的に検討すべきです。

日本学生支援機構(JASSO)の奨学金には返済不要の給付型と返済が必要な貸与型があり、世帯収入や学力などの条件があります。

大学独自の奨学金や、地方自治体、民間団体の制度も多様に存在するため、早めに情報を集め、申請条件やスケジュールを確認しておくことが大切です。

国の修学支援新制度も拡充されていますので、対象となるか確認してみましょう。

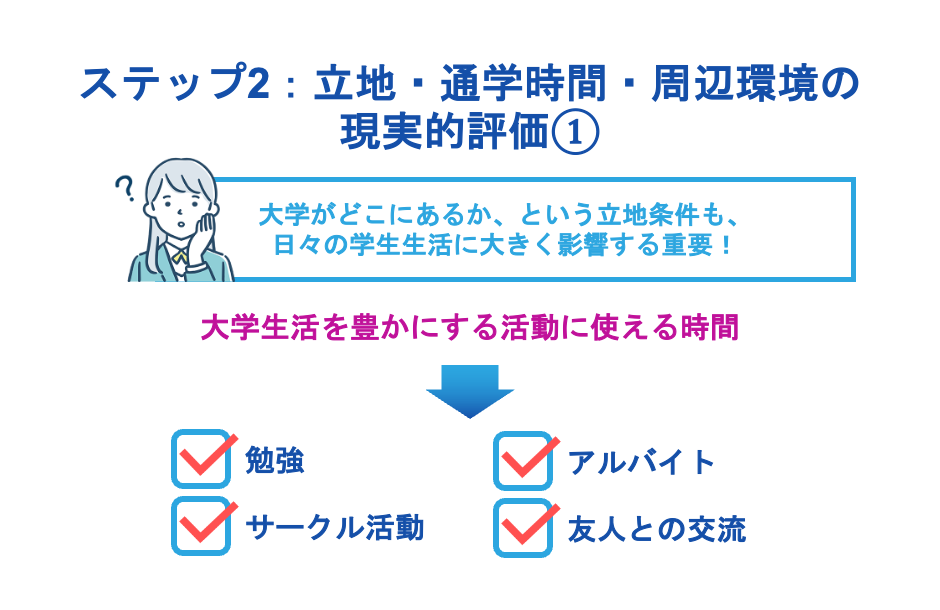

ステップ2:立地・通学時間・周辺環境の現実的評価

大学がどこにあるか、という立地条件も、日々の学生生活に大きく影響する重要なポイントです。

大学までの通学時間や交通手段、費用は現実的に評価する必要があります。

例えば、片道90分以上かかるような長時間の通学は、想像以上に体力を消耗し、以下のような大学生活を豊かにする活動に使える時間を大きく削ってしまう可能性があります。

- 勉強

- サークル活動

- アルバイト

- 友人との交流

貴重な時間を有効に使うためにも、無理のない範囲で通える大学を選ぶ視点は大切です。

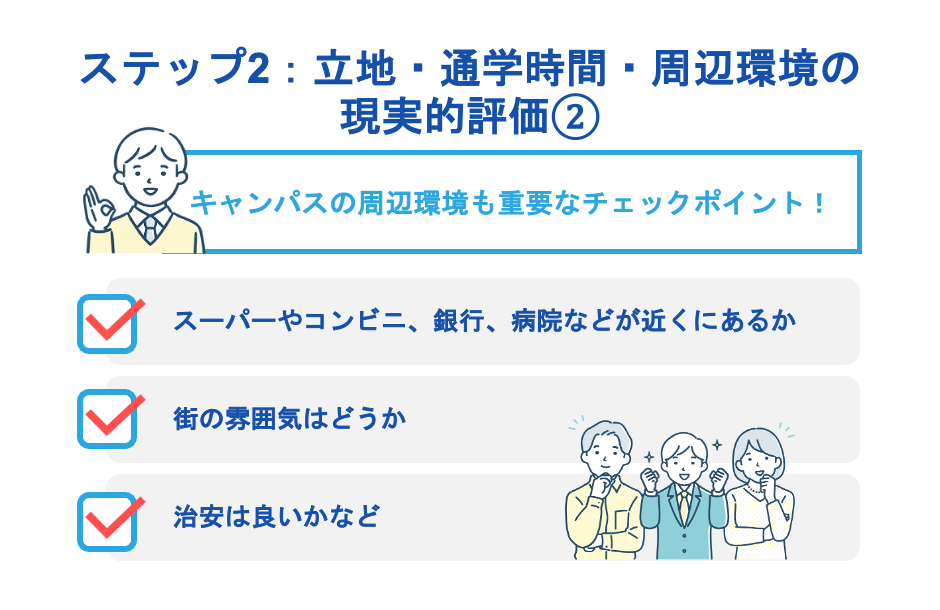

自宅や下宿先候補からの所要時間を確認してみましょう。また、キャンパスの周辺環境も重要なため、以下をチェックしましょう。

- スーパーやコンビニ、銀行、病院などが近くにあるか

- 街の雰囲気はどうか

- 治安は良いかなど

都市部にある大学は交通の便が良く刺激も多い反面、生活費が高くなりがちです。一方、郊外の大学は落ち着いた環境で学業に集中しやすいかもしれませんが、利便性の面で劣る場合もあります。

どちらが良いかは個人の好みや重視する点によりますので、オープンキャンパスなどで実際に訪れて、自分に合った環境か肌で感じてみることがおすすめです。

一人暮らしを考える場合は、大学周辺の家賃相場を不動産情報サイトで調べ、生活費全体の見積もりを立てましょう。

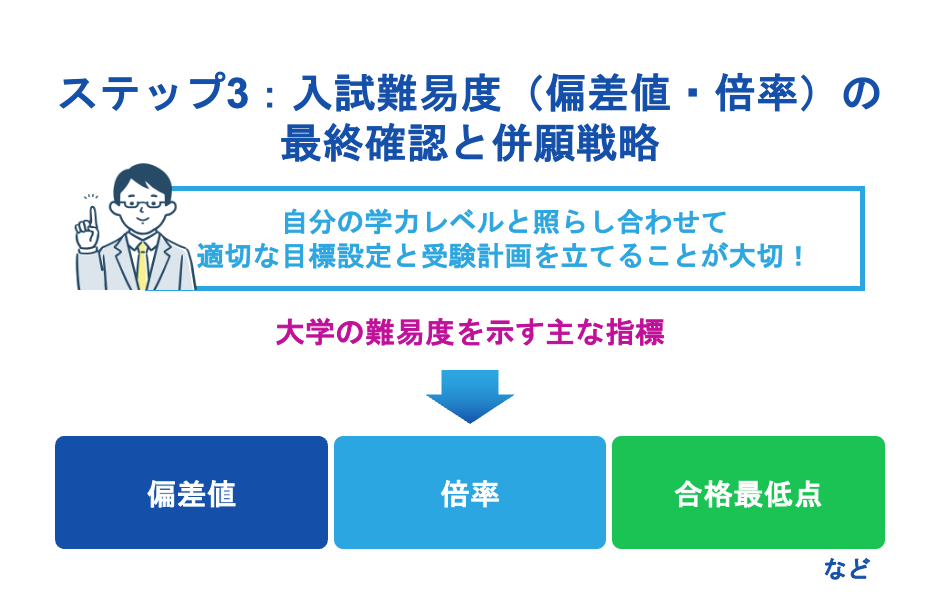

ステップ3:入試難易度(偏差値・倍率)の最終確認と併願戦略

志望する大学・学部に合格するためには、その入試難易度を客観的に知り、自分の学力レベルと照らし合わせて適切な目標設定と受験計画を立てることが欠かせません。

大学の難易度を示す主な指標には、以下があります。

- 偏差値

- 倍率

- 合格最低点 など

偏差値は、模試などの成績をもとに、受験者全体の中でどのくらいの位置にいるかを示す数値です。

競争率は、志願者数を合格者数で割ったもので、人気度合いを示しますが、大学側の入試方式の工夫などによって変動することもあります。

合格最低点は、前年度の合格者の最低ラインの点数で、具体的な目標点となりますが、これも年によって変わる可能性があります。

大学全体の偏差値だけでなく、必ず自分が志望する学部・学科、そして受験する入試方式ごとの難易度を確認することです。

同じ大学内でも、学部や方式によって難易度は大きく異なります。自分の模試の成績などと照らし合わせ、「挑戦校」「実力相応校」「安全校」といった形で、バランスの取れた併願校リストを作成することをお勧めします。

ステップ4:比較検討表の作成と情報の整理・統合

大学選びを進めていくと、候補となる大学について様々な情報が集まってきます。

そんな時に役立つのが「比較検討表」の作成です。最終候補に残っている複数の大学について、これまで調べてきた情報を一覧表にまとめる方法です。

具体的には、表計算ソフトやノートを使って、まとめましょう。

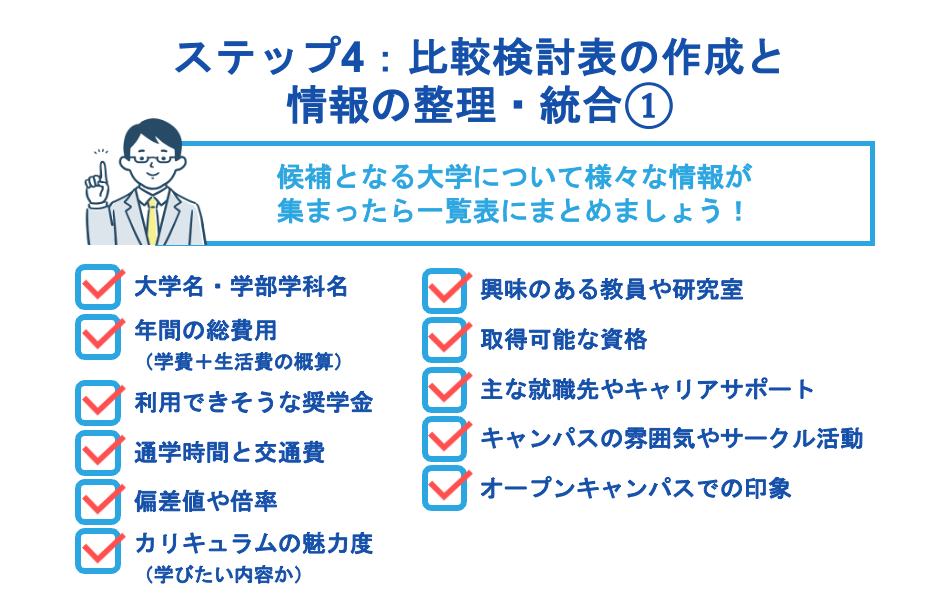

比較項目には、例えば以下のようなものが考えられます。

- 大学名・学部学科名

- 年間の総費用(学費+生活費の概算)

- 利用できそうな奨学金

- 通学時間と交通費

- 偏差値や倍率

- カリキュラムの魅力度(学びたい内容か)

- 興味のある教員や研究室

- 取得可能な資格

- 主な就職先やキャリアサポート

- キャンパスの雰囲気やサークル活動

- オープンキャンパスでの印象

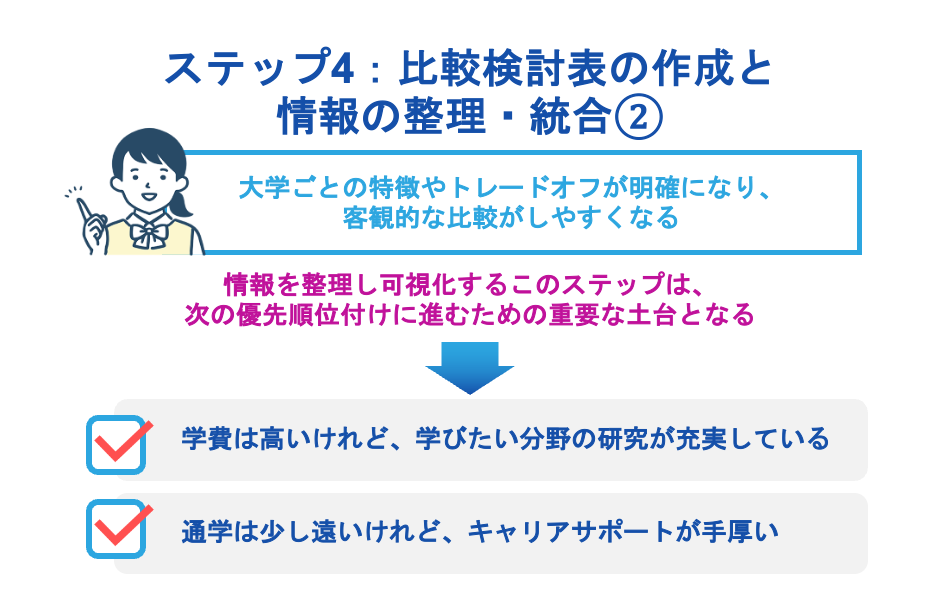

情報を整理することで、各大学の長所と短所が一目でわかるようになります。

下記のように、大学ごとの特徴やトレードオフが明確になり、客観的な比較がしやすくなります。

- 「学費は高いけれど、学びたい分野の研究が充実している」

- 「通学は少し遠いけれど、キャリアサポートが手厚い」

情報を整理し可視化するこのステップは、次の優先順位付けに進むための重要な土台となります。

ステップ5:譲れない条件と希望条件:優先順位の明確化

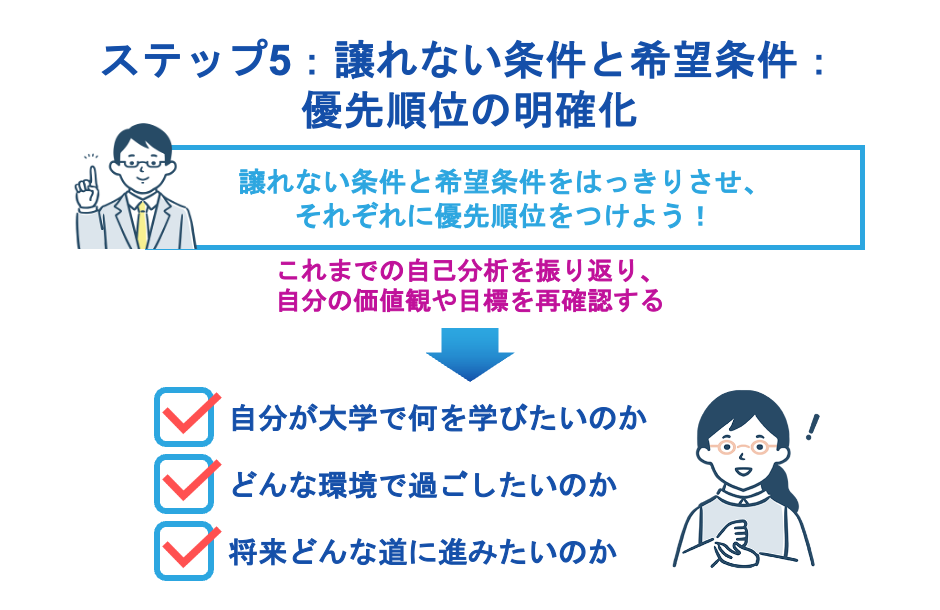

「自分にとって何が一番大切か」を明確にする、優先順位付けの作業を行いましょう。

すべての希望を100%満たす大学を見つけるのは難しいかもしれません。だからこそ、自分の中で「これだけは譲れない」という条件と、「できればこうだと嬉しい」という希望条件をはっきりさせ、それぞれに優先順位をつけることが、後悔しない選択のために不可欠です。

まずは、これまでの自己分析を振り返りましょう。

以下のように自分の価値観や目標を再確認します。

- 自分が大学で何を学びたいのか

- どんな環境で過ごしたいのか

- 将来どんな道に進みたいのか

その上で、比較検討表の各項目について、自分にとっての重要度を考えてみてください。

各項目に点数をつけて重み付けをするのも良い方法です。

なぜその項目が重要なのか、具体的な理由も一緒に考えてみると、優先順位がより明確になります。

この優先順位が、複数の魅力的な選択肢の中から、最終的に自分に最も合った一校を選ぶための判断基準となります。

ステップ6:カリキュラム、キャリア、学生生活の適合性再評価

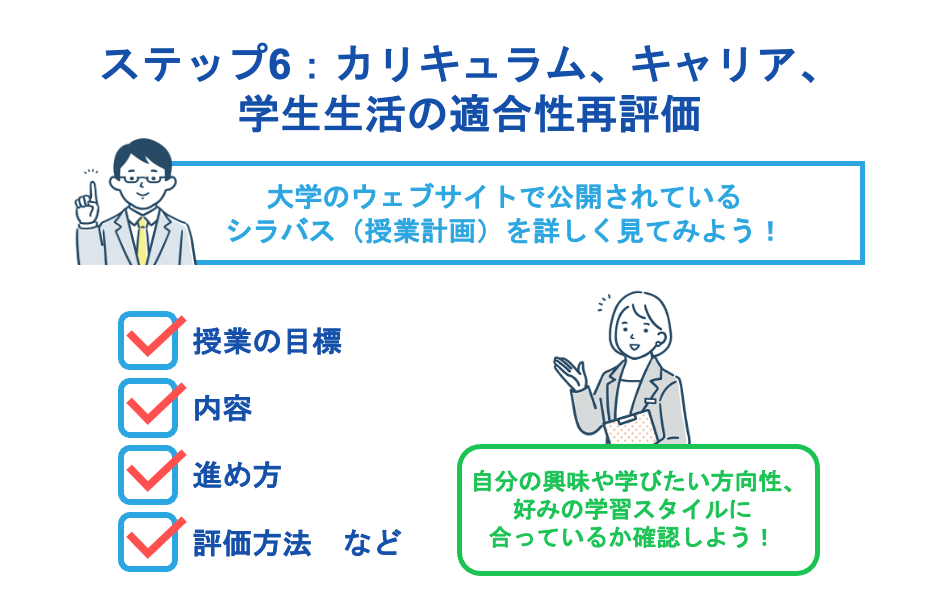

優先順位が見えてきたら、基準に照らして、候補大学での「実際の学びや生活」が自分に本当に合っているかを、もう一度深く評価してみましょう。

まず、カリキュラムについて、大学のウェブサイトで公開されているシラバス(授業計画)を詳しく見てみましょう。

シラバスには、以下の内容が具体的に書かれています。

- 授業の目標

- 内容

- 進め方

- 評価方法 など

自分の興味や学びたい方向性、好みの学習スタイルに合っているか確認します。特に注目したいのが、研究室やゼミです。

どのようなテーマを扱っていて、どんな雰囲気で活動しているのか、教員の専門分野は何か、といった情報は、大学のウェブサイトやオープンキャンパスで積極的に収集しましょう。

インターンシップや実習が必修か、どんな内容か、単位互換やダブルディグリーなどの大学間連携はあるか、といった点も重要な評価ポイントです。

キャリア支援についても、卒業生の就職先データだけでなく、キャリアセンターが提供する具体的なサポート内容や、卒業生ネットワークが実際に機能しているかを確かめます。

表面的な情報だけでなく、さまざまな側面を深く見極めることが、入学後のミスマッチを防ぎ、充実した大学生活を送るための鍵となります。

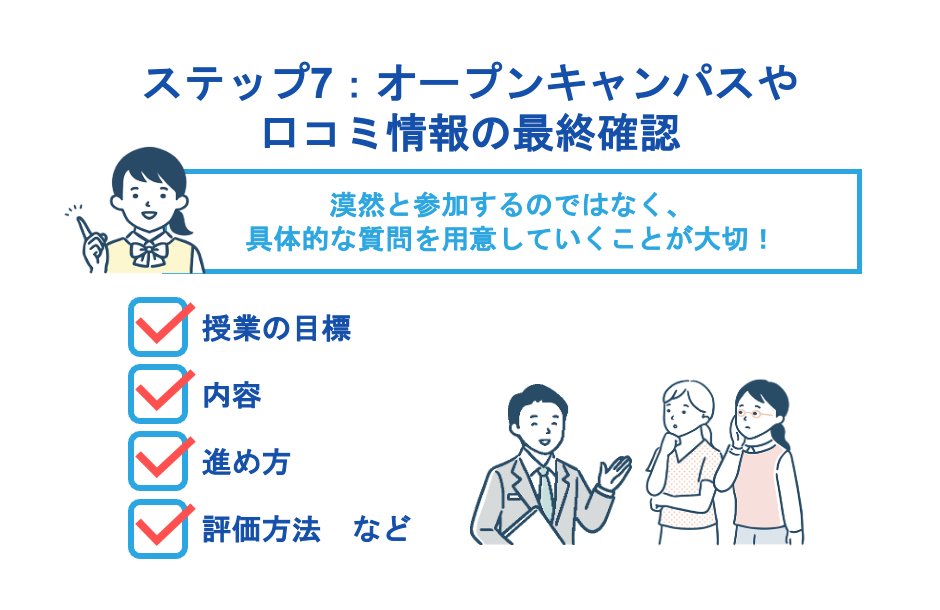

ステップ7:オープンキャンパスや口コミ情報の最終確認

これまで集めた情報や自分の中での評価を確かめるために、もう一度「生の情報」に触れてみることが有効です。

「本当にこの大学で4年間過ごすイメージが湧くだろうか?」という最終チェックを行いましょう。

可能であれば、最も有力な候補校のオープンキャンパスに再度参加したり、オンラインで提供されている説明会動画やバーチャルツアーを視聴したりすることをお勧めします。

その際には、漠然と参加するのではなく、「この点だけは直接確認したい」という具体的な質問を用意していくことが大切です。

例えば、以下のような、パンフレットやウェブサイトだけでは分かりにくい点を、個別相談で教職員に聞いたり、キャンパスで見かけた在学生に尋ねてみたりしましょう。

- 授業の雰囲気

- 研究室の活動内容

- サークルの実情

- キャリアサポートの具体的な利用状況 など

複数の情報源からの声を総合的に聞き、最終的な自分との相性を判断することが重要です。

ステップ8:保護者や先生との相談と最終的な意思決定

全ての情報を整理し、自分の考えが固まってきたら、保護者の方や、高校・塾の先生といった、信頼できる大人に相談しましょう。

大学進学には、多くの場合、ご家族の経済的な支援や理解が不可欠です。学費の計画や生活面について、保護者の方としっかりと話し合う必要があります。

また、先生は多くの生徒たちの進路を見てきた経験から、あなたの学力や適性、将来の可能性について、客観的なアドバイスをくれるかもしれません。

相談する際には、これまでのステップで作成した比較検討表や、自分で明確にした優先順位を示しながら、「自分はこう考えているのだけれど、どう思うか」という形で、自分の考えを具体的に伝えることが大切です。

相手の意見にもしっかりと耳を傾け、異なる視点を取り入れることで、より納得感のある結論に至ります。

ただし、忘れてはならないのは、最終的にその大学で学び、生活するのはあなた自身であるため、周りの意見は参考にしつつも、最後は自分の意志で「ここで頑張りたい」と思える大学を責任を持って選ぶことが、後悔しない選択に繋がります。

十分な検討を重ねた上で決断したら、自信を持って、選んだ道に向かって進んでいきましょう。

あなたに合った学部を見つけよう

【完全無料】学部診断テストを受けるまとめ|自分自身を知って、自分の行きたい大学を選ぼう

大学の学部選びは、あなたの将来に大きく関わる大切なステップです。

しかし、選択肢が多く、何を基準に選べば良いか迷う人も少なくありません。

この記事では、後悔しないための学部選びのプロセスを順を追って解説しました。

最も重要なのは、まず自分自身を深く理解する「自己分析」です。自分の興味・関心、得意なこと、大切にしたい価値観、そして将来の夢を明確にしましょう。その上で、様々な学部の特徴や学べる内容、卒業後の進路について情報を集め、比較検討することが大切です。

文系・理系といった従来の枠組みだけでなく、新しい融合分野にも目を向けてみてください。

学費や立地、難易度などの現実的な条件もしっかり確認しましょう。十分な情報収集と比較検討を経て、最終的に「ここで学びたい」と心から思える学部を選ぶことが重要です。納得のいく選択が、充実した未来への第一歩となります。

大学受験対策をオンラインで効率的におこないたい方には、じゅけラボ予備校がおすすめです。

オーダーメイドのカリキュラムをオンラインで受講できるため、どこにいても受けられるのが魅力です。

メールまたはLINEで問い合わせを受けつけています。

対策の内容や料金、特徴などが気になる方はぜひお気軽にご連絡ください。

よくある質問

-

将来、就職で苦労しにくい学部はありますか?

-

幅広い知識と実践力が身につく社会科学系や理工系は、比較的安定した就職先が多い傾向です。特に経済、工学、情報系などは企業のニーズが高く、進路の選択肢も多彩。一方で、最終的には自分の得意分野と興味を活かせる学部を選ぶのが成功への近道です。詳しくは「社会科学系学部の種類と学び」をご覧ください。

-

一番人気がある学部ってどれですか?

-

人気度は時代のニーズや社会情勢に左右されやすく、一般的には経済学部や経営学部、工学部などが志望者が多いといわれます。ただし、大学や地域によっても違いが大きいため、興味や将来像に合った選択が重要です。

文系学部の学びとキャリアパス

理系学部の学びとキャリアパス

-

日本にたった一つしかない学部って本当にあるの?

-

近年は大学の再編や新設が進み、非常にユニークな学部が誕生しています。実際に「国内唯一」とされる学部・学科も存在しますが、名称やカリキュラムが変わるケースもあるため、最新情報をチェックすることがおすすめです。詳しくは「学際・複合領域系学部の種類と学び」をご覧ください。

-

将来、高収入が期待できる学部はどこ?

-

医療系や工学系、情報・データサイエンス分野などは、専門性が高く将来性もあるため年収アップを狙いやすいと言われています。ただし「高収入=自分に合う」とは限りません。専門性と適性を総合的に考えるのが鍵です。

-

大学選びで偏差値はどの程度重視すればいい?

-

偏差値は合格可能性を見るうえでの一指標ですが、学びたい分野との相性や将来の目標に合ったカリキュラムかどうかも同じくらい大切です。偏差値にとらわれすぎるとミスマッチを起こす可能性があるため、慎重にバランスを取りましょう。

-

文系か理系か迷ったときの決め手は何ですか?

-

自分が得意・不得意とする教科や、将来チャレンジしたい業界から逆算すると方向性が見えやすくなります。興味の対象を深掘りして「どんな分野を学びたいか」を優先するのがベター。詳しくは「何を学びたいかわからない人が多い」で迷いを整理してみてください。

-

海外留学を視野に入れるならどの学部がおすすめ?

-

留学制度が充実している国際教養系や語学系、または大学独自に海外と連携したプログラムを持つ学部が狙い目です。英語での授業やダブルディグリー制度などを活用すると、よりグローバルな視点が身につきます。詳細は「国際教養学部:グローバルな視点と幅広い教養を身につける」をご覧ください。

-

オープンキャンパスにはやはり行った方がいいのでしょうか?

-

可能であれば実際にキャンパスを訪れて、教員や在学生のリアルな話を聞くのがおすすめです。パンフレットだけではわからない雰囲気や設備、通学のしやすさなどを肌で感じることで、より納得のいく判断ができます。

-

学部選びに失敗したと思ったら、どうすればいい?

-

入学後に「思っていたのと違う」と感じることは珍しくありません。大学によっては転部や学部再編成の仕組みがあるほか、進路変更を考えて別の大学へ編入する例もあります。まずは教務課やキャリアセンターに相談してみましょう。詳しくは「学部・学科の名前だけで判断してはいけない理由」もご参照ください。

-

合格後に学部を変更することは可能ですか?

-

大学や学部によって転部制度の有無や条件は異なります。成績や筆記試験など独自の基準を課す場合もあるため、合格後に「やっぱり違うかも」とならないよう事前にしっかり確認しましょう。検討段階での自己分析が大事です。詳しくは「後悔しない学部・学科選びの方法」を参考に、自分に合った学部を慎重に選んでください。