目次

看護学部数学の傾向と求められる能力

看護学部数学の試験問題は、大学により難易度や問題の出題傾向は異なるものの、基礎的な内容を中心に出題する学校が多くなっています。頻出問題や自分が解けるはずの問題を正確に解く力が求められます。

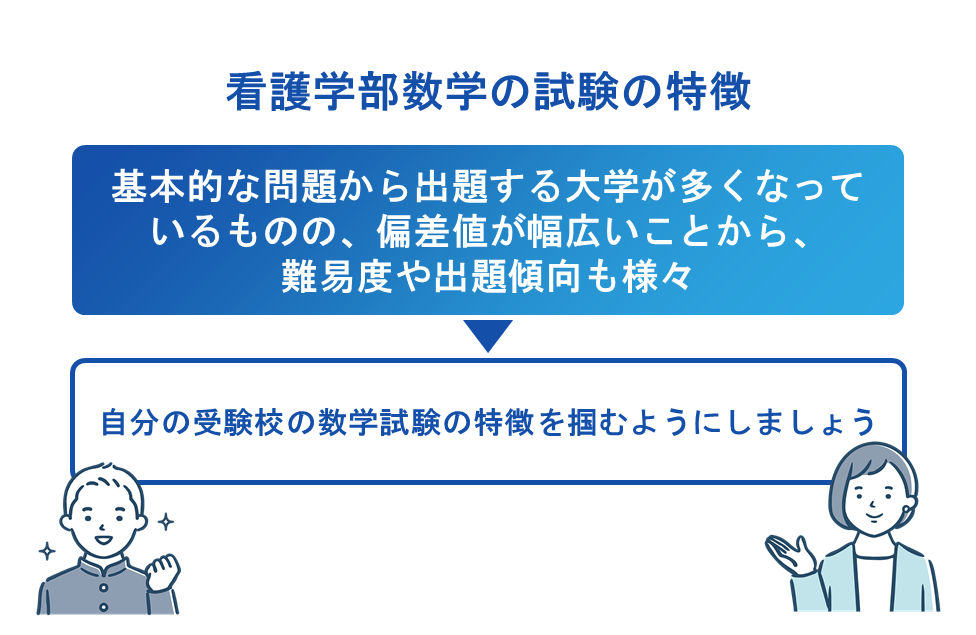

看護学部数学の試験の特徴

看護学部数学の試験は、基本的な問題から出題する大学が多くなっているものの、偏差値が幅広いことから、難易度や出題傾向も様々です。マーク式か記述式か、応用が多いのか基礎が多いのか、など、自分の受験校の数学試験の特徴を掴むようにしましょう。

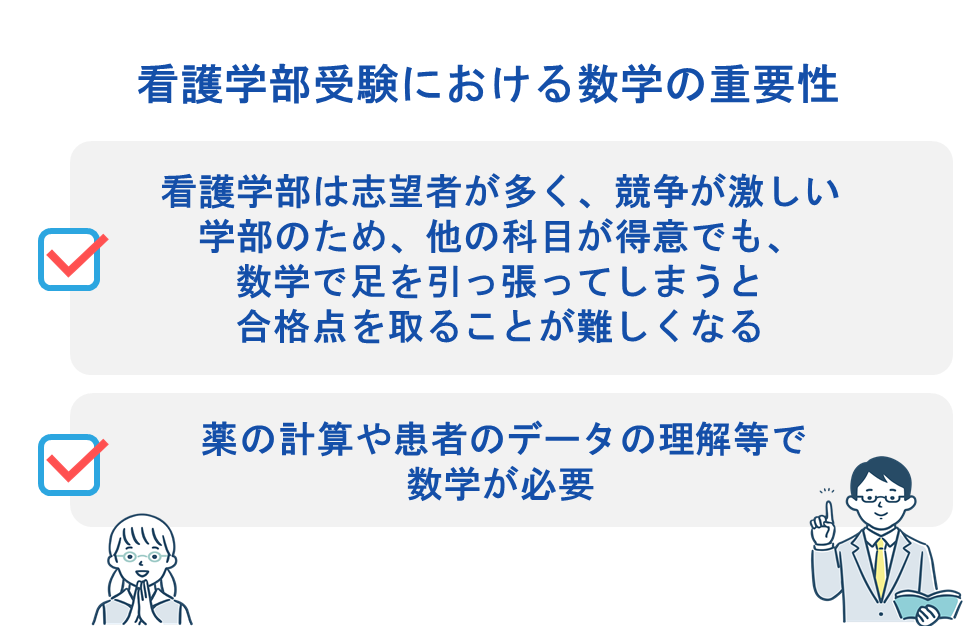

看護学部受験における数学の重要性

看護学部は志望者が多く、競争が激しい学部です。そのため、他の科目が得意でも、数学で足を引っ張ってしまうと合格点を取ることが難しくなってしまいます。

また、大学入学後も、薬の計算や患者のデータの理解等で数学が必要となります。入試のためにも、大学入学以降や将来のためにも、数学は重要な教科といえます。

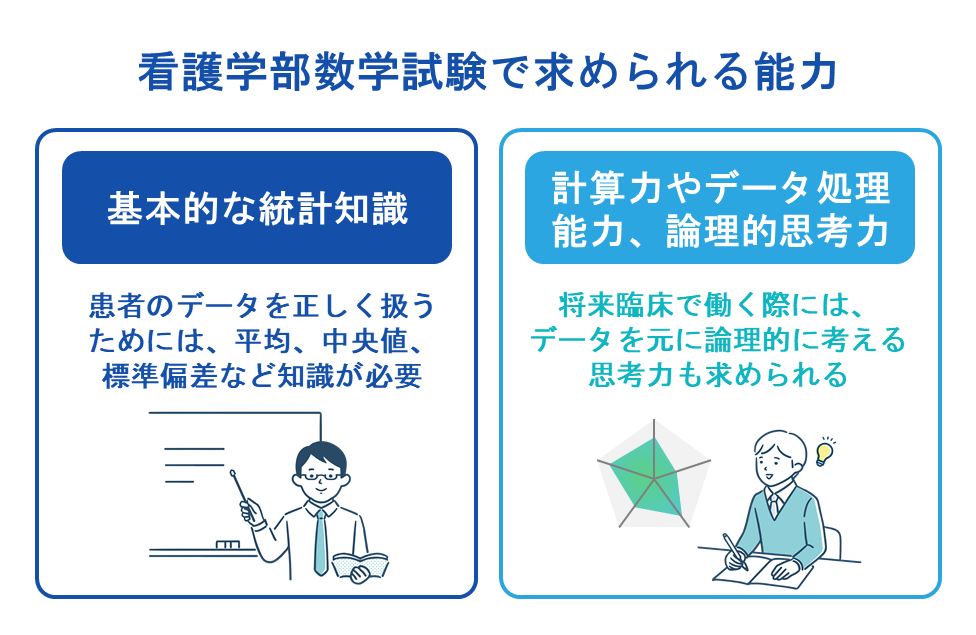

看護学部数学試験で求められる能力

看護学部入学後、実習や卒後の臨床現場では、患者のデータを使った計算や評価が求められる機会が頻繁にあります。データを正しく扱うためには、平均、中央値、標準偏差など基本的な統計知識が必要です。

また、将来臨床で働く際には、データを元に論理的に考える思考力も求められます。これらのことから、看護学部の数学試験でも、計算力やデータ処理能力、論理的思考力などが求められます。

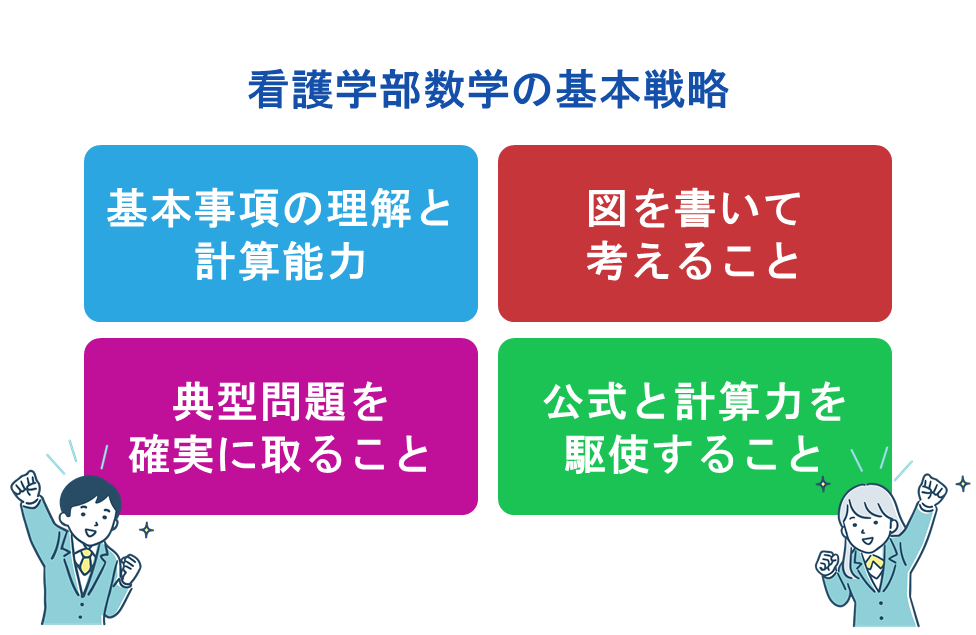

看護学部数学の基本戦略

看護学部数学の入試問題を攻略するには、以下の4点が大切になります。これらについて、詳しく説明していきます。

- 基本事項の理解と計算能力

- 図を書いて考えること

- 典型問題を確実に取ること

- 公式と計算力を駆使すること

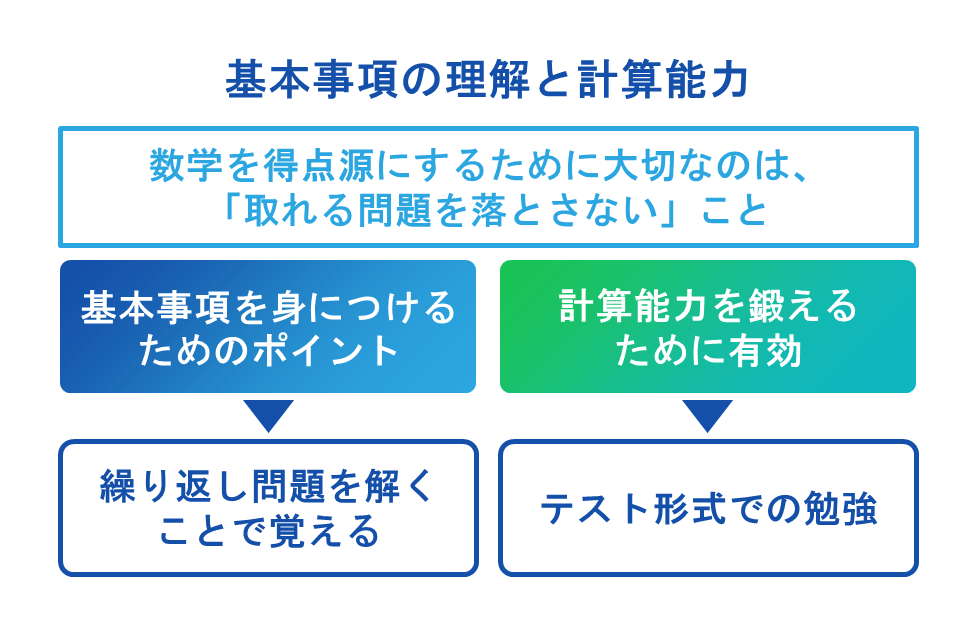

基本事項の理解と計算能力

看護学部入試で数学を得点源にするために大切なのは、「取れる問題を落とさない」ことです。そのために必要になるのが、基本事項を理解しておくことと、計算力をつけ、計算ミスをしないようにすることです。

基本事項を身につけるためのポイントは、「繰り返し問題を解くことで覚える」ことです。繰り返し基本問題の演習を行う教材としては、例えば『数学単問ターゲット』があります。基本的な公式や解法の理解を問う問題が単問で出題されている問題集のため、どの公式、解法を理解していないかがわかりやすいです。この問題集を繰り返し解くことで、基本事項を固めることができます。

計算能力を鍛えるために有効なのは、テスト形式での勉強です。この時、目標時間が決められており、かつ正答率を把握しやすい問題集をこなすと良いでしょう。計算の練習に使用できる教材としては、『高校入試突破 計算トレーニング』(桐書房)があります。中学生向けの問題集ではありますが、あえて簡単な問題を解くことにより、問題を解く速度と正答率を上げることができます。時間内にすべて正解できるようになるまで、繰り返し取り組みましょう。

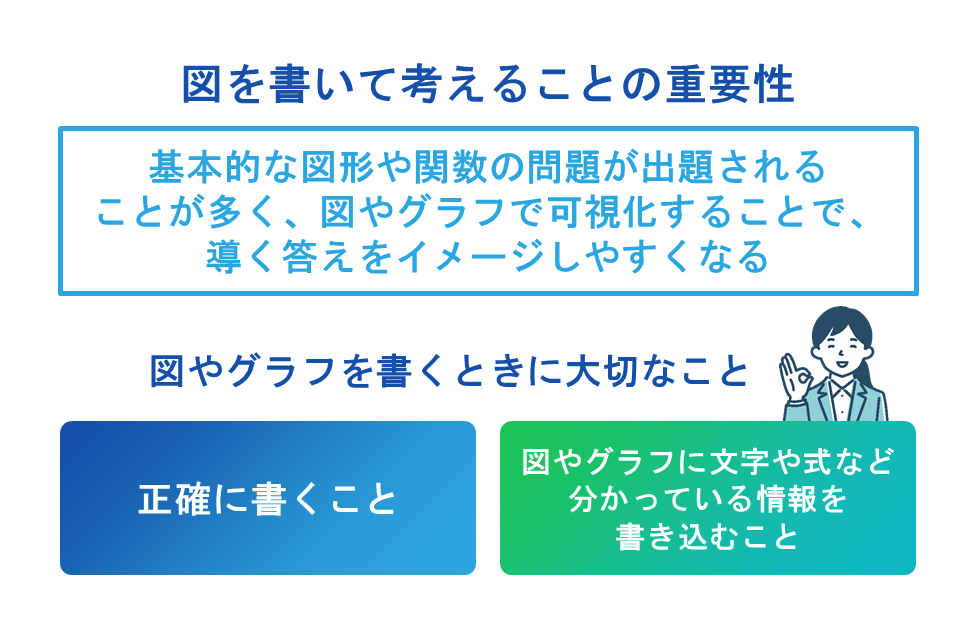

図を書いて考えることの重要性

看護学部入試では、基本的な図形や関数の問題が出題されることが多いです。図形や関数は、計算問題と比べてイメージしにくく、苦手とする人も多い分野ですが、図やグラフを書いてみることがポイントです。可視化することで、導く答えをイメージしやすくなります。図やグラフを書くときに大切なことは、以下の2つです。

- 正確に書くこと

- 図やグラフに文字や式など分かっている情報を書き込むこと

これらを意識しながら図を書き、その図から考えることで、図形や関数の問題を得点源とすることができれば、看護学部合格に大きく近づくことができます。

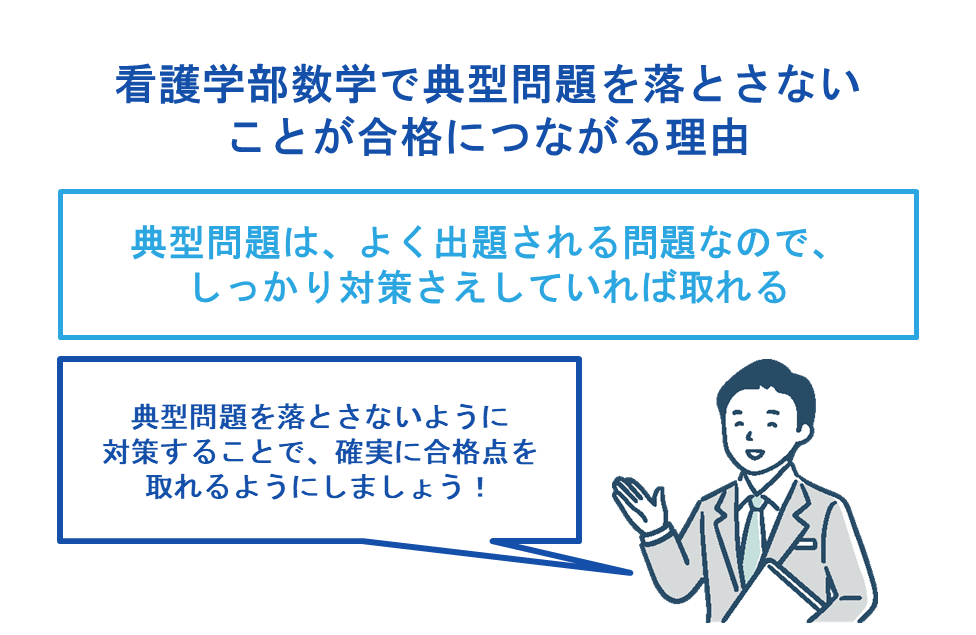

看護学部数学で典型問題を落とさないことが合格につながる理由

典型問題は、どの問題集にも一問は載っているような、よく出題される問題なので、しっかり対策さえしていれば取れる問題です。応用問題で他の人と差をつけようとするよりも、典型問題を他の人より完璧に解く方が、勉強の負担も当日のプレッシャーもはるかに少なくなります。典型問題を落とさないように対策することで、確実に合格点を取れるようにしましょう。

公式と計算力が成績の決め手となる理由

前述のように、典型問題を落とさないことが、看護学部合格のポイントになります。このために必要なのが、数学の基本である公式と計算力です。公式がわからないと、そもそも問題を解くことができませんし、計算力がなく計算に時間がかかってしまうと、試験時間内に問題を解き切れなくなってしまいます。まずは公式を覚え、計算力をつけることで、数学の基盤を作るようにしましょう。

看護学部数学の頻出分野別対策

看護学部の数学では、各分野の問題基本的な問題の出題が多く、融合問題はあまり多くありません。そのため、分野ごとにコツを押さえ、固めていくことが重要になります。

確率問題のパターンと考え方

確率問題を解く際に大切なのは、P、Cをうまく使い分けることです。

Pは、○個の中から△個を選んで並び替える時の並び方の数

Cは、○個の中から△個を重複なく選ぶ組み合わせの数

です。この違いをしっかり把握し、問題演習を重ねることで、使い分けられるようになることが重要になります。

確率の考え方は、薬物投与量の計算や、医療統計でも必要になります。看護学部入試のためだけでなく、将来のためにも役に立つので、しっかり勉強するようにしましょう。

数列の公式の使い分け

数列は大きく分けて、

- 等差数列

- 等比数列

- 階差数列

の3つがあります。

数列の問題を解く際には、これらのうちどれを使う問題なのかを見極めることが大切です。

例えば、2.4.7.11.16…という数列があったとします。

まず、等差数列であるかを調べるために、これらの数字の差をとってみましょう。

差は、

2.3.4.5…となり、等差数列ではないことがわかります。

次に、等比数列であるかを調べます。

2から4では、2倍になっていますが、次の4から7は2倍ではないので、等比数列でもありません。

等差数列、等比数列どちらでもないことがわかったら、最後に階差数列を考えます。この数列の数字の差2.3.4.5…は、公差1の等差数列になっています。このことから、この数列は階差数列だということがわかります。

このように、等差数列、等比数列、階差数列の3つを順番に考えていくことで、3つの公式を使い分け、答えにたどり着くことができます。

ベクトルを確実におさえるためのポイント

ベクトルのポイントは、以下の二つです。

- すべてのベクトルの出発点をそろえて考えること

- 「垂直」という言葉が出てきたら迷わず内積を使うこと

また、空間のベクトルを考える時も、平面ベクトルと同じように考えるようにしましょう。空間ベクトルを図形で考える場合は、平面に分解して考えることがおすすめです。

微分積分の攻略法

微分積分は、とにかく計算量が多く、計算ミスで点を落としてしまう人も多い分野です。以下の2点は特にミスの多いポイントなので気をつけましょう。

- 不定積分では、積分定数を忘れない

- 定積分でxに代入する際、符号に気をつける

また、答えにたどり着くためには、計算力を鍛えておく必要があります。また、問題を解く際には必ずグラフを書くようにしましょう。

大学ごとの看護学部数学試験の特徴と対策法

看護学部の数学試験は、学校によって入試問題に特徴があり、問題の分量や出題されやすい分野が決まっている大学が多いです。また、難易度も大学によって異なります。そのため、受験校に合わせた対策をしたり、事前に時間配分を決めておいたりする必要があります。

大学別の看護学部数学の出題形式を把握する重要性

看護学部数学の問題は、学校によって出題形式や問題の分量が大きく異なります。

大学によっては、「大問1は○○の分野から出す」というように毎年出題される分野がある程度決まっている学校もあります。そのため、受験校で出題されやすい分野や、受験校の入試問題のレベルを把握し、それに合わせた対策をしていくことが重要になります。

志望校に合わせた看護学部数学の学習戦略の立て方

看護学部合格までの戦略を立てるためには、自分に何が足りないのかを早い段階で把握することが大切です。

高三の夏休みに、受験校の一年前の問題を解いてみましょう。わからなかった問題はしっかりと見直し、なぜ解けなかったのか(公式を忘れていたのか、計算ミスなのか、応用力が足りなかったのかなど)を分析しましょう。その上で、合格点に届くために自分に何が足りないのかを洗い出し、入試までの学習戦略を立てていくと効果的です。

自宅学習でもできる看護学部数学強化の方法

自宅学習で看護学部数学を強化するためには、以下の4点が必要です。

- 参考書選び

- 計画を立てること

- 計画通りに進めること

- 疑問が生じたら解決すること

ここでは、上記4点を押さえて学習を進めるためのポイントや実践例について説明します。

塾なしでの看護学部数学対策のポイント

塾なしでの看護学部数学対策で大切になるのは、「わからないことがあったらすぐに調べる習慣」と、「自分で計画を立て、その通りに進めること」です。受験勉強では、わからない問題に出会った時こそが、力をつけるチャンスです。わからないことをそのままにせず、参考書などを駆使してわかるまで根気強く取り組むことが大切です。

わからない問題を自分では解消できない、という場合は、オンラインで質問できるサービスを利用したり、学校の先生に質問したりするようにしましょう。また、計画は、できるだけ詳細に立てることで、実践しやすくなります。

具体的な立て方は、次の部分で紹介していきます。

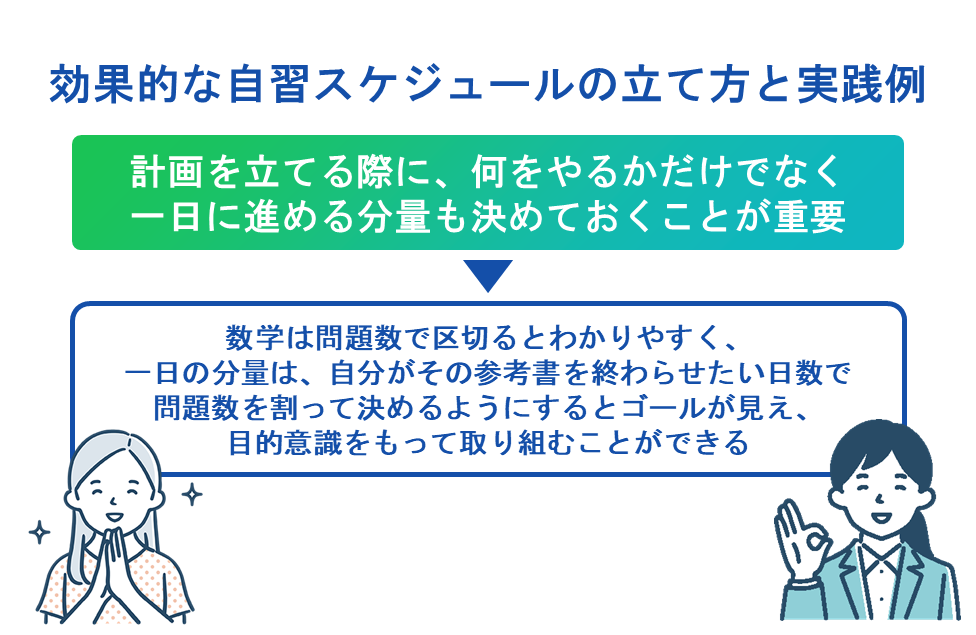

効果的な自習スケジュールの立て方と実践例

看護学部入試に向けて自習スケジュールを自分で立てる際、1番難しいのは「計画通りに進めること」です。

自分を甘やかさずに計画を守るコツは、計画を立てる際に、何をやるかだけでなく一日に進める分量も決めておくことです。数学の場合、問題数で区切ると良いでしょう。 一日の分量は、自分がその参考書を終わらせたい日数で問題数を割って決めるようにしましょう。それにより、「○○日までに終わらせる」というゴールが見えやすくなり、目的意識をもって取り組むことができます。

じゅけラボ予備校では、オーダーメイドのカリキュラムと学習スケジュールの管理により、学習計画とそれに合わせた学習をサポートしています。ぜひ利用してみてください!

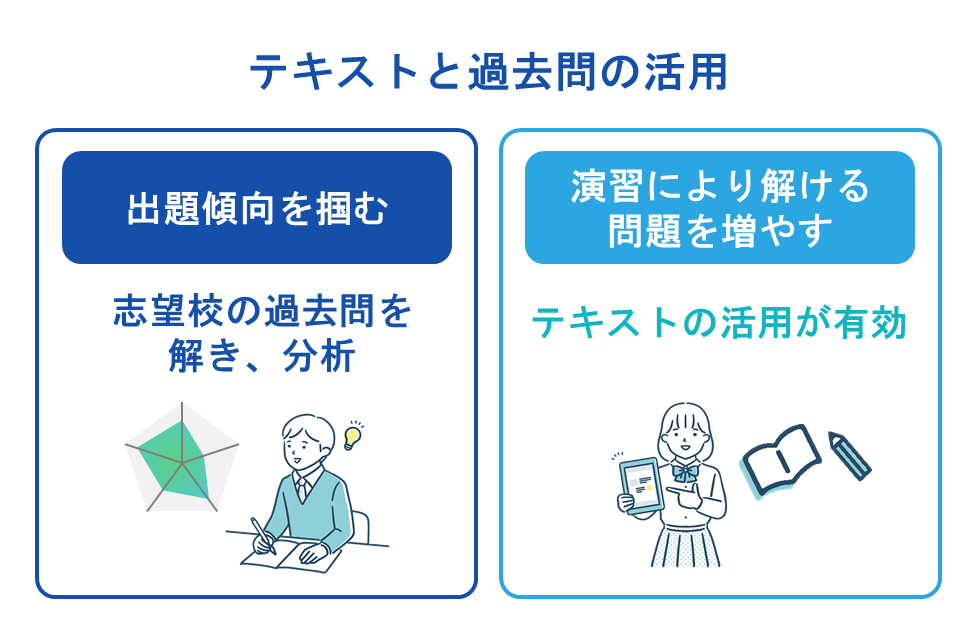

テキストと過去問の活用

看護学部合格のために欠かせない過去問演習には、出題傾向を掴むことと、演習により解ける問題を増やすことという、2つの意味があります。後者の効果を上げるために、有効なのが、テキストの活用です。過去問を解いた後、解けなかった問題の見直しが終わったら、テキストでその問題の類似問題を解くようにしましょう。そうすることで、自分の苦手分野を効率的に復習することができます。

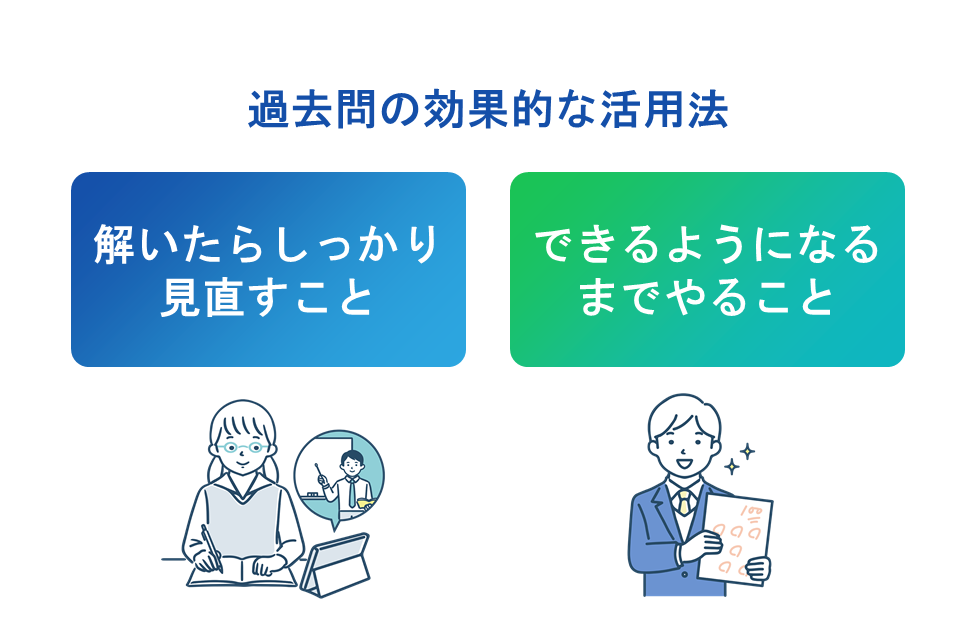

過去問の効果的な活用法

過去問演習のポイントは、「解いたらしっかり見直すこと」「できるようになるまでやること」の2点です。

過去問に限った話ではありませんが、問題を解きっぱなしにしないことは、看護学部入試に向けた勉強をする上で大切なことです。特に過去問の解き直しは、各教科一冊ずつノートを作ってそこにやると良いでしょう。やり方としては、まずノートに左:右=7:3くらいで線を引きます。左側には、自分が解けなかった問題をもう一度解き、右側には、なぜ解けなかったのか、どうすれば解けたのかを分析してみましょう。こうすることにより、自分に今何が足りないのかを自己分析することができます。

また、過去問は、繰り返し解くことも大切です。大学によっては、数年前に出題した問題の類似問題が出題されることもありますし、ある大学の過去問にあった問題の類似問題が別の大学で出題されることもあります。問題集を何周もして解けるまで繰り返すのと同じように、過去問も繰り返し取り組みましょう。

看護学部志望の高校生に向けた数学の年間学習計画

看護学部合格のためには、自分の受験科目の勉強をバランスよくこなすことが大切です。ここでは、具体的な勉強時間や各学年の学習のポイントについて解説していきます。

学習時間と計画の目安

看護学部の受験生は平日には高校3年生になると毎日最低4〜5時間、週末にはそれを7〜8時間に増やすことが推奨されます。

看護学部・看護学科に合格する為に必要な勉強時間は国公立大学は2000〜3000時間、私立大学は3科目受験で1500〜2000時間、2科目受験で1000〜1500時間が目安になります。千葉大学看護学部や慶應義塾大学看護医療学部など国公立・私立の難関大学看護学部に合格する学力を身につけるのに必要な勉強時間は3000時間以上が目安になります。

勉強時間の配分に関しては、個別試験で使う教科は、各教科、平日1時間、休日2時間はかけるようにしましょう。その上で、残った時間は苦手な教科や特に伸ばしたい教科に充てると良いでしょう。

看護学部受験の勉強をいつから始めるかで、日々の勉強時間に大きく影響します。看護学部受験に向けた勉強時間に関しては以下の記事を参考にしてください。

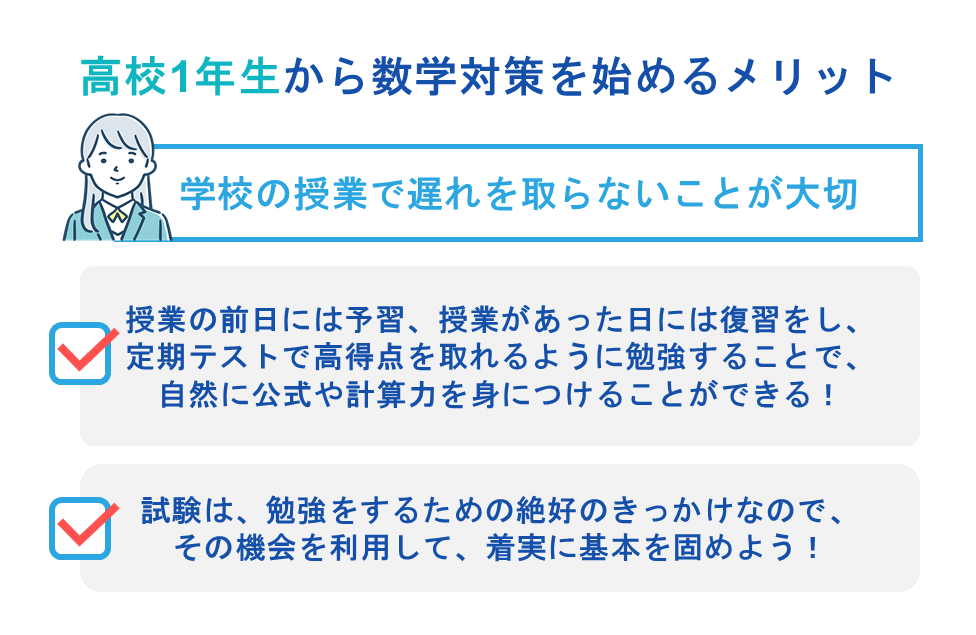

高校1年生から数学対策を始めるメリット

高一での数学対策で1番大切なのは、学校の授業で遅れを取らないことです。授業の前日には予習、授業があった日には復習をし、定期テストに向けてコツコツと勉強しましょう。定期テストで高得点を取れるように勉強していれば、自然に公式や計算力を身につけることができます。また、学校での小テストでも、満点を目標にしっかり覚えるようにしてみてください。試験は、勉強をするための絶好のきっかけです。その機会を利用して、着実に基本を固めていくことが、受験生になってからの看護学部入試に特化した勉強にも役立ちます。

高校3年生からでも間に合う看護学部数学対策

高3からでも、焦らず着実に勉強すれば、看護学部合格に間に合います。まずは、基本事項の確認から始めましょう。公式を復習し、基本的なレベルの問題集を一通り解いてみましょう。できなかったところは何度も繰り返し、定着させます。それが終わったら、看護学部の過去問や入試レベルの問題集で演習を重ねていきましょう。焦っていきなり入試レベルのものに手をつけるのではなく、自分のレベルに合わせて少しずつ難しい問題に挑戦していくことが、高3からの看護学部合格の鍵になります。

じゅけラボで看護学部の数学対策を成功させる方法

最適な数学の参考書・問題集の選び方

じゅけラボでは、生徒一人ひとりの学力と志望大学に最適な数学の参考書や問題集を選定し、効率的に学習を進めるサポートを行っています。個々の学力や志望大学看護学部・看護学科に合わせた最適な参考書と問題集の選定と、参考書ルート(学習ルート)の設定を行います。

学力に合わせた受験対策カリキュラム

各生徒の数学の学力と受験までの期間に応じたオーダーメイドのカリキュラムを作成するので、効率的に学習を進めることができます。学習の進捗に応じてカリキュラムを調整し、確実に成績を向上させるためのサポートが行われます。

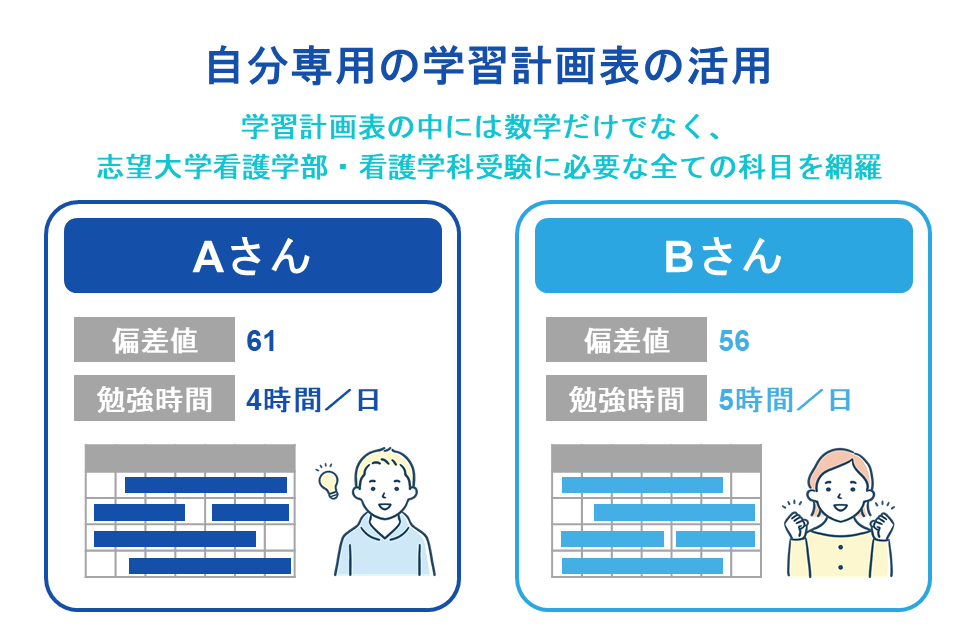

自分専用の学習計画表の活用

じゅけラボでは、毎月更新される生徒専用の学習計画表を提供し、計画的な学習をサポートしています。これにより、生徒は迷わず学習を進めることができ、学習の成果を最大限に引き出すことができます。学習計画表の中には数学だけでなく、志望大学看護学部・看護学科受験に必要な全ての科目が網羅されています。

正しい勉強法で学習効果を最大化

じゅけラボでは、数学を学習していく上での正しい勉強法を指導し、生徒が効率的に学習を進めるためのサポートを行っています。生徒が使用する参考書や問題集ごとに、その成果を最大限発揮できる勉強法のアドバイスを行い、学習効果を最大化することができます。

\看護学部合格に向けた勉強を最適化!/

オーダーメイド看護学部受験対策講座よくある質問

-

看護学部の数学試験の難易度はどれくらいですか?

-

看護学部の数学試験の難易度は、大学により大きく異なります。模擬試験等で自分のレベルを把握し、安全圏の学校から挑戦校まで、バランスよく受験すると良いでしょう。また、数学が得意な人は、数学の試験の難易度が高い大学を受験することで、他の受験生と差をつけやすくなります。

-

国公立大学と私立大学、どちらの看護学部を選ぶべきですか?

-

国公立大学と私立大学の入試における一番大きな違いは、共通テストが合否に関係するか否かです。そのため、国語や社会といった文系教科も得意な方や、共通テストの出題傾向が合っているという方は、国公立大学を選ぶことがおすすめです。一方、共通テストが苦手な方や、国語や社会が苦手な方は、私立大学を選ぶ方が良いでしょう。また、学費も、国公立大学と私立大学で大きく異なります。ご両親とも相談して、国立大学、私立大学を選択するようにしましょう。

-

自宅学習だけで看護学部に合格することは可能ですか?

-

「集中できる空間」を確保し、わからない単語や文法について解決することができれば自宅学習で看護学部の数学を攻略することは可能です。前者に関しては、オンライン自習室等を利用したり、家の中で勉強するための場所を決めたりすると良いでしょう。問題を解いていて自分で解消できなかったものに関しては、自宅学習であっても、学校の先生に質問したり、オンラインで質問できるサービスを利用したりして解決する方法があります。

じゅけラボ予備校では、オーダーメイドカリキュラムの作成や、LINEやメールで勉強方法に関して相談できるシステム、専門スタッフによる学習スケジュールの管理によって、自宅学習をサポートしています。

また、いつでもスポット指導サービス(オプション)では、わからない問題をオンライン指導で24時間365日いつでも「すぐに」解決することができます。

-

看護学部対策の塾や予備校の費用を抑える方法はありますか?

-

看護学部対策の塾や予備校の費用を抑える方法としては、オンライン予備校を利用するという方法があります。オンライン予備校では、対面の予備校に比べて費用が安い傾向にあります。

-

看護学部の数学の対策はいつから始めたらよいですか?

-

数学は、基盤にある計算力や基礎力が重要になる教科です。そのため、看護学部の英語試験に向けた勉強は、できるだけ早く始めることが理想的です。高校1年生から基礎を固めておくことで、多くの問題に触れることができ、問題への対応能力も向上させることができます。しかし、もし遅れてしまっても、高校3年生からでも集中して対策を行うことで、十分に合格を目指すことが可能です。基礎をしっかり固めたうえで、過去問を解きながら、自分のペースで対策を進めることが大切です。

-

看護学部の数学試験の頻出分野や頻出問題はありますか?

-

看護学部では、将来の臨床で、薬の計算や患者さんのデータの分析が必要になります。そのため、数学の入試問題でも、データの分析や確率の問題が頻出となっています。

-

看護学部の数学試験に効果的な学習方法はありますか?

-

看護学部の数学試験を攻略するためには、まずは基礎を固めましょう。その上で、過去問から受験校の傾向や問題の分量等を掴みながら、時間内に解き切るためにスピードを上げたり、より高い点を取るために応用力をつけたりしていきましょう。