難関・最難関大学受験対策講座

みつけた、自分だけの

正解ルート

レベル・志望校別の専門学習で

難関大合格へ

全科目学べて 月額

18,480円〜(税込)

※調査概要:2025/6/13–7/18、インターネット調査、対象=大学受験で子供が教育サービスを利用した保護者 n=475。表示比率は「安い・やや安い・妥当」合計。

これから受験対策!タイプの

難関大合格ストーリー

今のお悩みは…

偏差値40 or志望校E判定でも

難関大に

合格できる?

本格的に対策をはじめたいけど

どの教科・科目から勉強する?

これからの勉強で

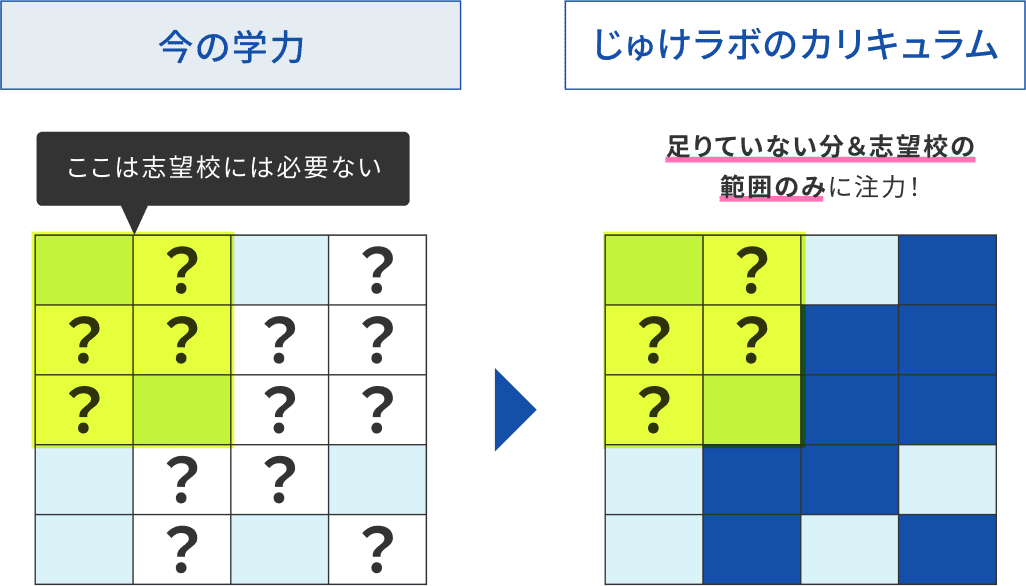

「ムダ」を徹底的に省けば

今から難関大合格を目指せる!

動画でじゅけラボの秘密をCheck

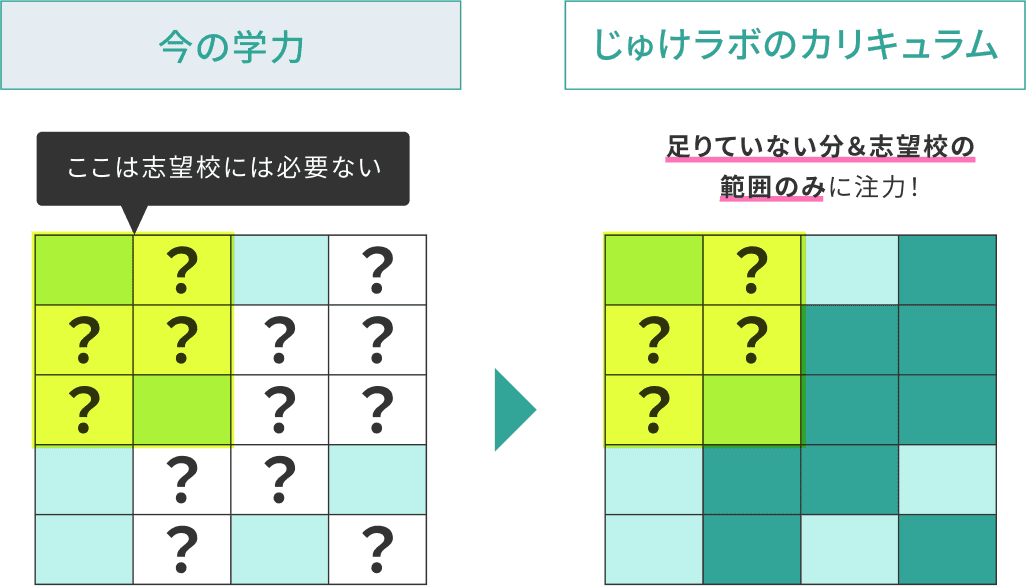

じゅけラボのオーダーメイドカリキュラムは

「合格に必要なこと」を100%考えた

“超効率”学習!

たとえば…

実は!小論文はたくさん対策しても

アップする点数が低い…

小論文対策は合格に必要な範囲だけ。

残りは勉強に注力!

さらに!

じゅけラボで叶える

「今から必勝!」の3POINT

POINT01 まずはテストでいまの実力を確認

「方程式と関数の概念がしっかり理解できていない」「英文の構造を把握できていないままあいまいに和訳している」など、一人ひとりの現状を把握することからスタート。第一志望大学入試までに「何を」「どの順番で」「どのぐらい」勉強すれば合格できるのかを明確にします。

POINT02 難関大対策のプロがスケジュールを制作

現在の学力と、志望校合格に必要な学力から逆算し、あなた専用の志望校合格のための学習スケジュールを毎月作成してお届け。日々の勉強時間も個人で決められるため、ストレスなく取り組めます。

POINT03 志望校別のオーダーメイド学習で必勝へ!

じゅけラボ最大の特徴は、一人ひとりにあわせて組むオーダーメイドのカリキュラム。

例えば

\受験対策のプロだからできる/

志望校の出題傾向を分析&厳選!

最難関大学

- 慶應英語は読解量が多く速読解力が重要

- 東大理系数学は空間図形や確率が頻出

- 阪大物理の第3問は

熱力学>波動>原子の優先順位で対策

難関大学

- 名古屋大学の物理は典型問題中心で処理速度重視

- 筑波大・大公大の文系数学は

理系数学の対策が効果的 - 明治大法学部の英語は読解中心だが

単語の知識問題も多め

だから

本当に注力すべき部分に集中できる

「自分専用学習」が可能に!

だから

偏差値20UPの逆転成功!

最難関大学・難関大学大合格の実績多数

- 高3春

-

E判定から11ヶ月で

大阪大学に合格!

- 高2の夏

-

偏差値50から1年7ヶ月で

慶應義塾大学に合格!

- 高1の夏

-

偏差値47.5から2年半で

東京科学大学に合格!

- 高3春

-

偏差値47.5から1年8ヶ月で

法政大学に合格!

- 高2の夏

-

E判定から1年3ヶ月で

九州大学に合格!

- 高1の夏

-

D判定から11ヶ月で

北海道大学に合格!

合格まであと1歩!タイプの

難関大合格ストーリー

今のお悩みは…

偏差値はあがってきたけど、

このままで本当に大丈夫?

本格的に対策をはじめたいけど

どの教科・科目から勉強する?

今、自信が持てないのは

「合格のための学習」が

出来ていないからかも

学校の勉強範囲はカバーできていても

実際の入試科目や出題傾向は

志望校により様々

授業に合わせて勉強しているだけでは受験対策をしているとは言えないのです。

だから!

じゅけラボで叶える

「圧倒的自信!」の3POINT

POINT01 難関大対策のプロがスケジュールを制作

じゅけラボ最大の特徴は、一人ひとりにあわせて組むオーダーメイドのカリキュラム。

例えば

\受験対策のプロだからできる/

志望校の出題傾向を分析&厳選!

- ︎慶應英語は読解量が多く速読解力が重要

- 東大理系数学は空間図形や確率が頻出

- 阪大物理の第3問は

熱力学>波動>原子の優先順位で対策

だから

本当に注力すべき部分に集中できる

「自分専用学習」が可能に!

POINT02 スケジュールの再設計で“超効率”な学習へ

現在の学力と、志望校合格に必要な学力から逆算し、あなた専用の学習スケジュールを毎月作成してお届け。自分で計画を立てる必要がなくなるので、学習に集中できます。

POINT03 苦手な分野・単元は高1・高2まで遡って学習

高3からのスタートでも、高1・高2範囲の単元も遡って学習可能。受験で必要な分野の、理解度の低い単元も、基礎問題から着実にレベルアップできます。

さらに詳しく!動画をCheck

だから

受験本番の自信が違う

難関大合格の実績多数

- 東京大学

- 京都大学

- 一橋大学

- 東京科学大学

- 早稲田大学

- 大阪大学

- 国際教養大学

- 慶應義塾大学

- 東京外国語大学

- など

自分にあったルートで

志望校まで一直線

\この密度の学習が/

月額18,480円〜(税込)で

比べてわかる、この違い

じゅけラボ

予備校

予備校

学習塾

学習効率

自分専用のカリキュラムで

無駄がない

全員同じ内容の不要な

授業を受講する場合も

学習理解度

理解するまで

じっくり

学べる

わからない時でも

授業は進む

費用

全教科学べて

一律料金

1科目ごとに

学費が必要

「充実の内容でこの価格!」

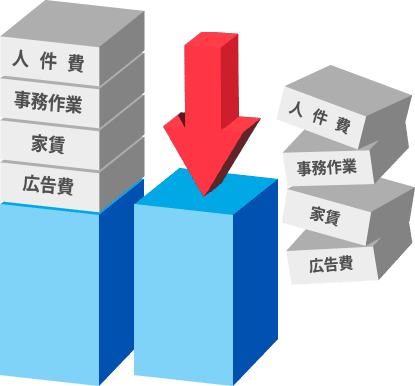

低価格を叶えられる理由

- 有名講師にかかる高い人件費がかからない

- 少数精鋭の講師と自社システムによる人件費の効率

- 無駄な事務作業や人間が行わなく良いところをシステム化

- システム開発による費用の効率化

- 高い家賃がかからない

- 都心の一等地で高い家賃がかからないので生徒負担を低減

- 広告費がかからない

- 大手予備校や塾のように広告宣伝費をかけていないのでコストを抑えられる

さらに!

「充実の内容でこの価格!」

難関大学合格を実現するサポート体制

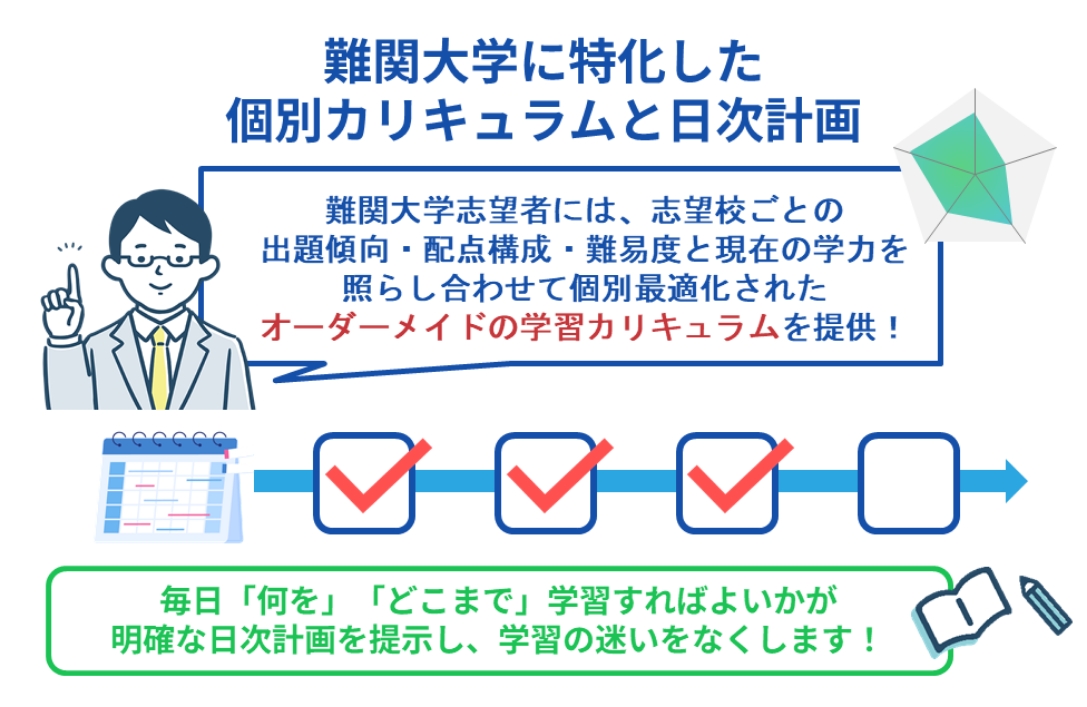

SUPPORT1難関大学に特化した個別カリキュラムと日次計画

難関大学志望者には、志望校ごとの出題傾向・配点構成・難易度と現在の学力を照らし合わせて個別最適化されたオーダーメイドの学習カリキュラムを提供します。

問題集や参考書は本人の学力と志望校の傾向に最も適したものを選定した上で、毎日「何を」「どこまで」学習すればよいかが明確な日次計画を提示し、学習の迷いをなくします。これにより、限られた時間で効率的に得点力を高められます。

基礎の安定化から応用力養成、さらに難問や高速処理型問題への対応まで段階的に学習します。

SUPPORT2志望大学の出題傾向に沿った弱点補強

過去問分析をもとに、志望校で頻出するテーマや出題形式を把握。不得意分野や正答率の低い分野に集中して取り組むことで、短期間でも大きく得点力を向上させます。基礎の再確認から難問演習まで、段階的に学力を積み上げます。

SUPPORT3過去問と高速処理力の強化

難関大学入試では、限られた時間内で多くの問題を正確に解答する高速処理力が重要です。本番形式の演習や時間制限を意識したトレーニングを取り入れ、解答スピードと精度を両立させます。

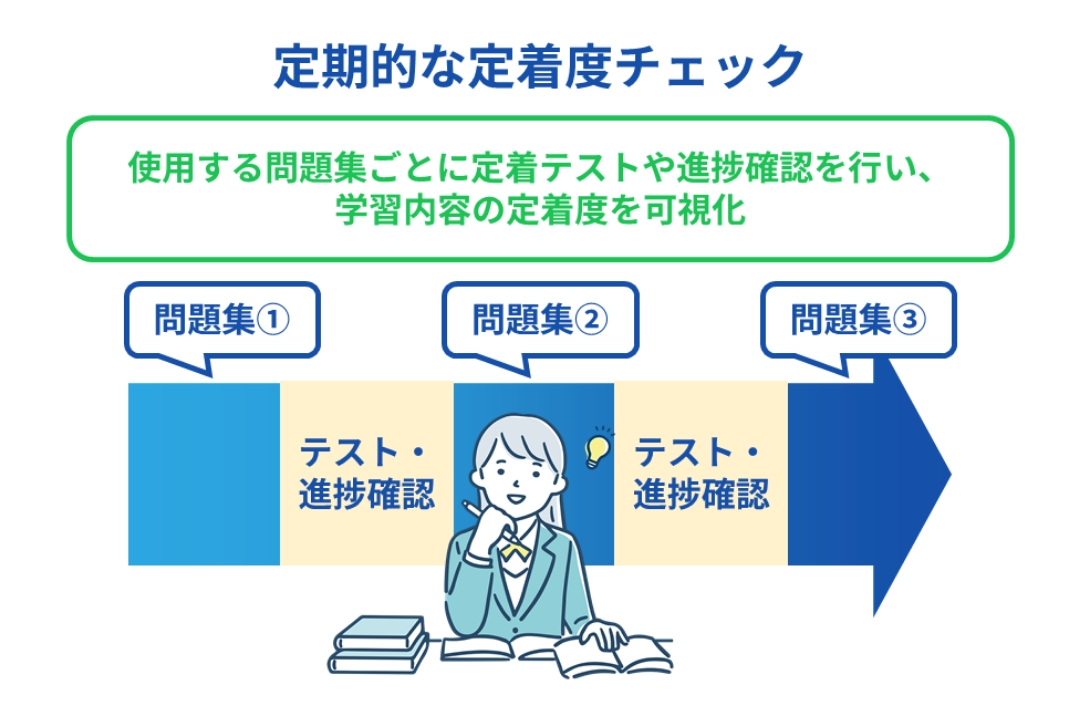

SUPPORT4定期的な定着度チェック

使用する問題集ごとに定着テストや進捗確認を行い、学習内容の定着度を可視化。結果に基づきカリキュラムを見直し、弱点部分を補強できるように学習計画を修正します。これにより、学習効果を最大限に引き上げます。

SUPPORT5専門スタッフがスケジュール管理&伴走

あらかじめ決めたスケジュールから遅れなどが発生しても大丈夫。専門スタッフと随時、調整・相談しながらすすめることが出来ます。

SUPPORT6自宅学習が不安になったら24時間LINE・メール相談OK

「問題がわからない」「学習法に悩んでいる」という“つまづき”のシーンはもちろん、進路相談などにも対応いたします。

SUPPORT7志望大学・志望学部に合格するための効率を考えた二次試験対策

試験までの残りの期間・残りの学習時間と現在の学習状況をしっかりふまえた上で、バランスよく共通テスト、二次試験対策など受験に必要な全ての科目の学習カリキュラムを作成します。

SUPPORT8進路相談や受験相談がいつでも可能

志望校や第二志望以降の併願校、受験科目の相談がいつでも可能です。 受験校の組み合わせや、現在のあなたのレベルに合わせた併願校の提案をさせていただきます。

SUPPORT9オンライン完結でわからない問題を「すぐに」「いつでも」解決

いつでもクイック指導(オプション)をご利用いただければ、カリキュラムでつまずいた問題だけでなく、普段の学校の授業や定期テスト勉強、過去問でわからない問題もオンライン個別指導で「すぐに」解決します。

入会金・追加料金ナシ

コース・料金のご案内

合格を目指せるカリキュラムをこの低価格で!

最難関大学受験対策コース

- 東京大学

- 東京科学大学

- 国際教養大学

- 京都大学

- 早稲田大学

- 慶應義塾大学

- 一橋大学

- 大阪大学

- 東京外国語大学

月額18,480円〜(税込)

学部によって最難関大学の取り扱いではなく、

難関大学の対象になりますのでその場合は特別料金がかかりません。

※ 初回一括払い、もしくは分割払いが可能です。

※ 表に記載されている以外の料金は一切頂いておりません。

難関大学受験対策コース

- 北海道大学

- 東北大学

- 千葉大学

- 名古屋大学

- 神戸大学

- 広島大学

- 九州大学

- MARCH

- 関関同立

など

月額18,480円〜(税込)

※ 表に記載されている以外の料金は一切頂いておりません。

志望校までの最短ルート

合格までの流れ

STEP 01

お申し込み

下記フォームよりお申し込みください。

ご相談のみでもOKです。お気軽にお問い合わせください。

STEP 02

お申し込み

生徒一人ひとりの志望大学と学力に合わせたカリキュラムを提供するために、初回テスト、今までに受けた模試、受験結果などを総合して、ヒアリングの上、現状の学力を確認します。

STEP 03

カリキュラム開始

現状分析テストと志望校をもとに、一人ひとりに合わせたオーダーメイドカリキュラムを作成します。学習内容は1日ごとに決められており、最適な勉強法も分かるので安心です。また、カリキュラムはマイページから確認でき、お仕事や習い事などのスケジュールに合わせて細かい調整が可能です。

STEP 04

定着度テスト

学習内容の定着度を確認するために、定着度テストを実施します。抜け漏れがあった場合はスケジュールを見直し、再度その部分を学習いただきます。

STEP 05

学力に合わせて

あなたの学力に合わせて、カリキュラムを随時組み直すことで、一つひとつの学習内容がしっかり身に付き、難関大合格が確実なものとなります。

じゅけラボについての

よくある質問

- 九州大学の地理は高3からの学習は難しいですか?

-

九州大学の地理は、高3から学習を始めても決して不可能ではありませんが、計画的な対策が必要です。九大地理では、知識量そのものよりも、資料や統計を読み取り、地域の特色や課題を論理的に説明する力が問われます。そのため、高3の前半は教科書レベルの基礎知識を整理しながら、用語を「覚える」のではなく「使える」状態にすることが重要です。夏以降は、過去問や類題演習を通して記述表現や論理構成を磨くことで、得点力は着実に伸びます。スタートが遅い分、学習内容を絞り込み、演習中心で進めることが成功の鍵となります。

- 九州大学の地理は難しいですか?

-

九州大学の地理は、難易度は高めといえます。単なる知識の暗記では対応できず、統計資料や地図、グラフを読み取り、それをもとに論理的に説明する力が強く求められます。特に、地域的特徴を自然環境・産業・人口構造など複数の視点から結び付けて考察させる問題が多く、思考力・記述力の差が得点に直結します。一方で、出題テーマ自体は教科書範囲に基づいているため、基礎知識を正確に理解した上で、資料分析と記述練習を重ねれば十分に対応可能です。難しい試験ではありますが、対策次第で差を縮められる科目といえるでしょう。

- 九州大学の受験勉強で地理は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、九州大学に合格するにはだいたい3000時間前後が必要だとされています。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、九大地理の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

浪人生は毎日10時間の学習は難しくないですが、現役の高校生が毎日学校に通いながら10時間学習することは難しいかと思います。

出来るだけ高校1年生、高校2年生の間から受験対策を少しずつでも始めることをお勧めします。

もし高校3年生から学習を始める場合は学習効率を特に意識して学習をしましょう。

- 九州大学の地理の入試傾向と対策の勉強法は?

-

論述問題が出題の中心で、高校地理の基本事項についての理解を問う設問が出題されます。

論述力だけでなく、統計資料を分析し正確に事実を導き出す力も必要とされています。

大問数が2題と少なく、年度によって出題されるテーマは特定のテーマ・地域などに偏りがちです。苦手な分野を作るとその分野が出題されたときにまったく手が出ないということになりかねませんので、幅広く学習して対策しておくことが必要です。

- 論述が苦手です。九州大学の世界史を受験する場合どう克服すればいいでしょうか?

-

九州大学の世界史論述を克服するには、まず論述の型(主張→根拠→まとめ)を身につけることが重要です。

論述が苦手な原因の多くは、知識不足よりも「書き方がわからない」ことにあるため、設問で問われている時代・地域・テーマを正確に捉え、因果関係や比較の軸を明確にする読み取り練習から始めると効果的です。

次に、いきなり長文を書かず、50〜80字程度の短い論述で構成練習を行い、固有名詞を用いて説明する習慣をつけます。

九大は社会・経済・文化を含む構造的な理解を重視するため、頻出分野を体系的に整理することも必要です。

最後に、論述は独学では改善しづらいため、必ず添削を受けて第三者から論理の穴を指摘してもらうことで短期間でも大きく伸ばすことができます。

- 九州大学の世界史は独学で対策できますか?

-

独学での対策は可能ですが、論述問題の比重が非常に高く、対策は必須です。

600字の長文論述が出題されるため、教科書や用語集の知識をつなげて説明できる力が不可欠。独学の場合、論述の書き方が我流になりやすいため、赤本や参考書の模範解答を真似るだけでなく、自分の答案を客観的に見直す習慣をつけましょう。

可能であれば、学校や予備校の先生に添削してもらうのもおすすめです。

- 九州大学の受験勉強で世界史は何時間程度毎日勉強したらいいですか?各科目別の勉強の時間配分を教えてください。

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、九州大学に合格するにはだいたい3000時間前後が必要だとされています。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、九大世界史の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

浪人生は毎日10時間の学習は難しくないですが、現役の高校生が毎日学校に通いながら10時間学習することは難しいかと思います。

出来るだけ高校1年生、高校2年生の間から受験対策を少しずつでも始めることをお勧めします。

もし高校3年生から学習を始める場合は学習効率を特に意識して学習をしましょう。

- 九州大学の日本史対策はいつから始めると良いでしょうか?

-

九州大学の日本史対策は、遅くとも高3の春(3〜4月)までに始めるのが必須です。

九大は記述・論述・史料問題が多く、基礎知識の整理に加えて「背景理解」「因果関係の説明力」を育てる時間が必要なため、一般的な私大対策より準備期間を長めに確保する必要があります。

理想は高2の冬〜高3の春にかけて教科書内容を通して完成させ、春以降は標準問題・史料読解・論述練習に移行する流れです。

高3夏以降のスタートは厳しくなりますが、重要分野の優先順位を絞れば挽回も可能です。

九大は思考力を問う問題が多いため、早期に基礎と背景理解を固め、夏以降に過去問に取り組める状態を作ることが合格への最短ルートです。

- 論述が苦手です。九州大学の日本史の論述問題の対策を含めて論述回答の苦手をどう克服すればいいでしょうか?

-

九州大学の日本史論述を克服する鍵は、書く前の整理力を鍛えることです。

論述が苦手な生徒の多くは、知識不足より「何を書くか整理できない」ことが原因です。

対策として、まず過去問や標準問題を使い、設問文を読んだら

①何を聞かれているか(主語)

②どの視点で答えるか(テーマ)

③結論の3点を10秒でメモする習慣をつけます。

その上で、因果関係を「原因→内容→結果」の型に当てはめて書くと、九大に必要な論理性が身につきます。また、満点を狙う必要はなく、「聞かれたことに的確に答える」ことが最重要です。

短めの50〜80字論述から始め、段階的に字数を伸ばすと負担なく上達します。

九大過去問と基礎的な論述問題の反復が、論述力向上と得点安定につながります。

- 九州大学の日本史科目の史料問題の対策はどうすれば良いですか?

-

九州大学の史料問題は、史料文を正確に読み取り、その背景や意図を説明する力が求められます。対策としてまず重要なのは、頻出史料の語彙や表現に慣れることです。

『史料問題のトレーニング日本史』や山川の史料集を使い、よく出る分野だけ重点的に語句を確認すると効率的です。

また、史料を読んだ際には「誰が・何のために・どの状況で書いたか」を整理し、時代背景とのつながりを説明できるようにする練習が必須です。

九大では内容説明型が多いため、因果関係をまとめる力が得点差につながります。過去問演習は早めに始め、読解スピードと記述力を鍛えることが合格への近道です。

- 九州大学の受験勉強で日本史は何時間程度毎日勉強したらいいですか?各科目別の勉強の時間配分を教えてください

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、九州大学に合格するにはだいたい3000時間前後が必要だとされています。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、九大日本史の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

浪人生は毎日10時間の学習は難しくないですが、現役の高校生が毎日学校に通いながら10時間学習することは難しいかと思います。

出来るだけ高校1年生、高校2年生の間から受験対策を少しずつでも始めることをお勧めします。

もし高校3年生から学習を始める場合は学習効率を特に意識して学習をしましょう。

- 九州大学生物の対策はいつから始めれば良いですか?

-

九州大学の生物対策は、遅くても高3の春(3〜4月)までにスタートすることが必須です。

可能であれば高2の秋〜冬から始めるのが理想です。

九大の生物は基本〜標準問題に加えて、実験考察や記述問題で論理的な説明力が求められるため、基礎固めから記述演習まで十分な期間が必要になります。

ただ高3の夏以降の開始は厳しいものの、弱点に応じた教材選びや対策の優先順位を明確にすれば挽回も可能です。

基礎ができている場合は約6〜8ヶ月、苦手が多い場合は1年前後を見て進めると効果的です。生徒の現状に合わせて最適な学習ルートを作ることで、九大レベルにも十分対応できます。

- 九州大学の生物は難しいですか?

-

九大の生物の問題レベルですが、国内の国公立大学の生物の問題と比べると、全体的に標準レベルの出題ですが、出題形式は多様です。

実験考察問題も頻出で、難易度の高い問題が出ることもあります。

まずは教科書内容を確実に理解し、標準レベルの問題で取りこぼしをしないような力を身に着けましょう。

- 九州大学の受験勉強で生物は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、九州大学に合格するにはだいたい3000時間前後が必要だとされています。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、九大生物の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

浪人生は毎日10時間の学習は難しくないですが、現役の高校生が毎日学校に通いながら10時間学習することは難しいかと思います。

出来るだけ高校1年生、高校2年生の間から受験対策を少しずつでも始めることをお勧めします。

もし高校3年生から学習を始める場合は学習効率を特に意識して学習をしましょう。

- 九州大学の生物の問題の入試傾向と対策の勉強法は?

-

九大生物は出題レベルこそ標準的ですが、多様な出題形式で出題されるため、準備不足の人にとってはやや難しいと思えるかもしれません。

まず知識の定着を確実にし、そのうえで過去問などを活用し、計算問題・論述問題・実験考察問題などの演習を積み、出題形式になれていきましょう。

- 九州大学化学・物理・生物・地学の中から化学を選ぶメリットデメリットは?

-

九州大学の二次試験は、基本的に物理・化学・生物から2つを選択して受験する学部・学科がほとんど。地学は受験できる学部が限られているため、よほど受けたい学部が決まっている場合を除いては不利になると思われます。

また、生物も受験できない学部があり、基本的には物理・化学の2科目での受検が選択肢が広がりやすいと言えます。

- 九州大学の化学は難しいですか?

-

九州大学の化学は標準レベルの問題が中心ですが、一部難易度の高い問題が出題されることもあります。

問題量が多く、時間との勝負になります。標準レベルの問題をまず確実に解き、その後で難易度の高い問題に手を付けるようにするなど、工夫しましょう。

- 九州大学の受験勉強で化学は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、九州大学に合格するにはだいたい3000時間前後が必要だとされています。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、九大化学の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

浪人生は毎日10時間の学習は難しくないですが、現役の高校生が毎日学校に通いながら10時間学習することは難しいかと思います。

出来るだけ高校1年生、高校2年生の間から受験対策を少しずつでも始めることをお勧めします。

もし高校3年生から学習を始める場合は学習効率を特に意識して学習をしましょう。

- 九州大学の化学の入試傾向と対策の勉強法は?

-

九大化学の入試問題は際立った難しい設問が出されるということはありませんが、幅広い分野から出題され、応用力を問う問題も出題されます。

問題量も多く、大問一題あたりの時間に余裕は決してありません。

まずは教科書レベルの問題を確実に解けるようにした上で、問題集・重要問題集・過去問を活用し、演習を積みましょう。

また、計算問題もよく出題され、導出過程を書かせる場合もあります。日頃から導出過程を理論的にわかりやすく論述できるように練習をしておきましょう。

- 九州大学物理・化学・生物・地学の中から物理を選ぶメリットデメリットは?

-

九州大学の二次試験は、基本的に物理・化学・生物から2つを選択して受験する学部・学科がほとんど。地学は受験できる学部が限られているため、よほど受けたい学部が決まっている場合を除いては不利になると思われます。

また、生物も受験できない学部があり、基本的には物理・化学の2科目での受検が選択肢が広がりやすいと言えます。

- 九州大学の物理は難しいですか?

-

九大の物理は難問奇問は出題されず、問題の難易度事態は標準からやや難しいレベルといったところです。しかし、問題ひとつひとつの分量が多く、1科目あたり75分という時間を考えると、けっして余裕はないと言えます

- 九州大学の受験勉強で物理は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、九州大学に合格するにはだいたい3000時間前後が必要だとされています。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、九大物理の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

浪人生は毎日10時間の学習は難しくないですが、現役の高校生が毎日学校に通いながら10時間学習することは難しいかと思います。

出来るだけ高校1年生、高校2年生の間から受験対策を少しずつでも始めることをお勧めします。

もし高校3年生から学習を始める場合は学習効率を特に意識して学習をしましょう。

- 九州大学の物理対策の勉強法は?

-

九州大学の物理は、文字式による計算問題が多く出題され、一科目あたりの時間を考えると、時間配分をシビアに考える必要があります。

参考書や問題集、過去問を活用して演習をするときには、時間を意識して解くように習慣づけましょう。

また、年度によっては導出過程の記述を求めることもありますので、導出過程もわかりやすく記述できるように準備しましょう。

-

上述通り時間の割に記述・論述量が多く、国公立の二次試験の入試問題としては難易度が高めの部類となっています。

◆ 九州大国語が難しいとされるポイント

・記述量が多く、論理的に書く力が必要

答案は作文ではなく論理展開が重視されるため、根拠を本文から適切に拾い、筋道立ててまとめる力が問われます。

・解釈や思考を要する問題が多い

本文内容をそのまま要約するだけでなく、「筆者の主張を再構成する」「問いに沿って考察する」など思考を深める応答が必要です。

・古文、漢文も軽視できない

難度は年度により変動しますが、語彙・文法の知識+文脈理解力が求められます。

九州大学の国語試験は基礎知識だけで点が伸びる試験ではなく、読解の深さ・要約力・論述の構成力が鍵となります。

ただし、出題傾向が大きくブレる大学ではないため、対策を積めば十分太刀打ちできます。

じゅけラボ予備校ではしっかりと九州大学の傾向に合わせた対策スケジュールを組みますのでぜひお申し込みください。

- 九州大学の受験勉強で国語は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、九州大学の受験勉強にはだいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、国語の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 九州大学の国語の入試傾向と対策の勉強法は?

-

九州大学の国語は、現代文の論理的読解力と古典の基礎力をバランスよく問う傾向があります。

評論では抽象概念や対立構造の整理、筆者の主張と根拠の対応を明確に捉えることが重要です。

対策としては、段落ごとに要旨をまとめながら読む習慣をつけ、接続語や指示語の指す内容を丁寧に追うと理解が深まります。また記述問題も多いため、根拠となる本文表現を引用しつつ、自分の言葉で論理的にまとめる練習を積むことが得点力向上につながります。古典は文法・単語の定着とともに、短文の精読を繰り返し読解の安定化を図ると良いでしょう。

過去問演習では設問意図と解答根拠の対応確認を徹底し、答案の再現性を確保することが合格への近道です。

- 過去問にはいつからとりくめばいいですか?

-

千葉大学の数学対策として、過去問に取り組み始める最適な時期は 高校3年の夏〜秋(8〜10月) です。千葉大は標準~やや難レベルの問題を丁寧に解かせる形式が多く、過去問は「典型問題の型」が身についてから取り組む方が効果的なためです。

学力別に見ると、基礎が不安な生徒は 10〜11月 からでも間に合い、標準問題が解ける生徒は 8〜9月 に始めると弱点分析に十分な時間が取れます。難関大志望で早めに仕上げたい場合は、 5〜6月に試し解き をして傾向把握すると良いでしょう。

最も大切なのは、過去問を“解くだけ”で終わらせず、なぜ解けなかったのかを分析し、典型問題に結びつける復習 を徹底することです。

- 九州大学の数学対策はいつから始めるべきですか?

-

受験対策を始めるのに早いということはないので早ければ早いほど良いです。

ただ、九州大学の数学対策は、 遅くとも高校2年の冬〜高校3年の春(共通テスト本格対策が始まる前) に着手するのが理想です。

理由は、九大数学は「典型問題の深化」と「思考力を問う誘導問題」の両方が出題され、基礎固めから応用演習まで一定の時間が必要になるためです。特に数Ⅲの比重が高く、計算過程の丁寧さや論理的説明力が得点に直結します。

一方で、今の学年や学力によって最適な開始時期は変わります。

高1・高2生:教科書レベルの理解を定着させつつ、『基礎問題精講』や標準レベルの問題で基礎力を固める段階から始めると良いです。

高3生(春〜夏):共通テスト対策と並行しながら、『重要問題集』『1対1対応』などで典型問題の網羅を目指します。

受験直前(秋〜冬)から取り組む生徒:過去問演習で頻出分野に絞って戦略的に学習する方法もありますが、十分な基礎力が必要です。

総じて、「今から始めるのが最速」 が結論です。現状の学力に合わせて、基礎→標準→応用→過去問の流れで段階的に取り組むことが、九大数学で合格点に到達する最も確実な方法です。

- 九州大学の受験勉強で数学は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、九州大学の受験勉強にはだいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、数学の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 九州大学の英語は難しいですか?

-

九大英語の難易度は、全体としては標準レベルですが、英作文は、文法・語彙・表現力ともに高いレベルを求められています。様々なテーマについて自分の意見を100語くらいの英語でまとめる練習を日頃からしておきましょう。

また、時間に比して問題量が多く、素早い読解力・記述力が必須です。

- 九州大学の受験勉強で英語は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、九州大学の受験勉強にはだいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、英語の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 九州大学の英語の出題傾向と対策の勉強法は?

-

大問1〜3が長文読解問題、大問4・5は自由英作文や和文英訳という構成が近年は続いています。試験時間120分に対して問題量が多く、素早い読解力・記述力が求められます。

文法・語彙を確実にマスターしつつ、問題集や過去問を活用して時間を図りながら演習を積みましょう。

- 千葉大学の世界史はどの地域・時代・テーマが頻出ですか?

-

千葉大学の世界史入試では、以下のような地域・時代・テーマが 比較的頻出 です。対策を立てる上で、これらを意識しておくと有利です。

・近現代史(19世紀後半〜20世紀):帝国主義、植民地化、第二次世界大戦以降の国際政治など、近現代の国際関係・外交史がよく出される傾向があります。

・ヨーロッパ史および欧米の近代以降の歴史:特にヨーロッパの植民地拡大、産業革命、その後の世界秩序の変化、アメリカの台頭など、欧米中心の近代・現代史が題材になることが多いです。

・アジア・アフリカ・ラテンアメリカの歴史(特に植民地・独立運動、社会変動):非欧米地域の近現代史も比較的よく扱われており、ヨーロッパ/アメリカとアジア・アフリカ諸国との関係史を横断的に問う問題が出やすいです。

・政治史が中心だが、社会・経済・文化史も視野に入れるべき:単なる戦争や外交だけでなく、産業革命、社会制度の変化、宗教改革、文化・思想の広がりなど、多面的な観点からの出題があるため、幅広く学ぶ必要があります。

- 千葉大世界史の論述問題への対策はどのようにするのがいいでしょうか?

-

千葉大学の世界史論述は、単なる暗記ではなく「因果関係を筋道立てて説明する力」が重視されます。

まず、各時代・地域の出来事を「背景→原因→結果→影響」の流れで整理し、つながりを意識して理解することが基本です。

次に、千葉大は資料付き問題が多いため、資料の示す要点を短くまとめ、それを歴史的文脈に結びつける練習が重要です。

論述は「結論→理由→具体例」の型で書くと安定し、字数を超えず内容もぶれません。

また、世界史は範囲が広いため、用語をむやみに詰め込むより“テーマごとの流れ”をつかむことが得点につながります。過去問を数年分解き、模範解答と比較して表現を改善することが最も効果的です。

- 千葉大学の受験勉強で世界史は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、千葉大学の受験勉強にはだいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、世界史の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 日本史の論述が苦手です。千葉大学日本史の史料問題対策はどのようにすればいいでしょうか?

-

千葉大学の日本史は史料問題が多く、まず「史料のどこを根拠にするか」を読み取る力が重要です。

対策として、

①史料の基本パターン(外交文書・法令・日記・軍記・手紙)を把握し、それぞれの“書き手の立場”と“意図”を読む練習をします。

②史料中のキーワード(年号・人物・制度名・地名)から、関連する出来事を即座に思い出せるよう基礎知識を整理することが必須です。

③千葉大の答案は「史料の内容を要約 → それが示す歴史的意味を説明」という構成が最も安定します。

史料を丸暗記する必要はなく、どの部分が問いとつながるのかを説明できることが得点につながります。過去問を繰り返し、史料の読み取りの癖をつかむことが最短の対策です。

- 日本史の論述が苦手です。千葉大学の日本史の論述試験の対策はどのようにするのがいいでしょうか?

-

千葉大学の日本史論述は、資料の読み取りと因果関係の説明が重視されます。

まず、教科書内容を「原因→結果」「背景→展開→影響」の流れで整理し、出来事同士をつなげて説明できる力を養うことが必要です。

次に、資料問題が頻出のため、資料のどこが問われているか(年代・立場・意図)を読み取る練習を日頃から行いましょう。

論述は「結論→理由→具体例」の型で書くと安定し、独りよがりの知識詰め込みを避けられます。

また、千葉大は60〜120字程度の短〜中距離論述が中心なので、普段から教科書の太字語句を使って簡潔にまとめる練習をすることが効果的です。過去問を繰り返し、模範解答と比較しながら表現を改善していくことで得点が伸びます。

- 千葉大学の受験勉強で日本史は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、千葉大学の受験勉強にはだいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、日本史の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 千葉大学の地学の描図問題や論述問題への対策はどうすればいいでしょうか?

-

千葉大学の地学は、描図・論述ともに「資料を読み取り、論理的に説明する力」が重要です。

描図問題では、地質柱状図・断面図・走時曲線などが頻出で、与えられた数値を正確にプロットし、スケールを守って作図することが得点の鍵になります。

作図は毎回同じ手順(例:断面図はA–B線→等高線の読み取り→プロット→地層境界)で行う“型”を身につけると安定します。

論述問題は「結論→理由→資料の根拠」の順で書くと高得点につながります。

語句の曖昧さは減点されやすいため、教科書レベルの用語を簡潔に説明できるようにしておくことも必須です。過去問を5〜7年分解き、図示と記述を毎回見直す反復が最短の対策になります。

- 千葉大学理科受験科目、物理・化学・生物・地学の中から地学を選ぶメリットデメリットは?

-

他の科目に比べて3題の出題の場合が多く(2020年度を除く)、取り組みやすい印象です。ただ、出題内容は幅広く、総合的な力が求められています。

- 千葉大学の受験勉強で地学は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、千葉大学の受験勉強にはだいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、地学の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 千葉大生物の論述問題の対策はどうすればいいですか?

-

千葉大の生物は、知識暗記だけでなく「仕組みを因果関係で説明できるか」を重視する論述が特徴です。

対策としては、まず教科書レベルの内容を「なぜそうなるのか」を含めて説明できるようにまとめ直すことが大切です。たとえば「ホルモン分泌が増えると何が起こるのか」「光合成速度が上がらない理由」などを50〜70字で説明する練習が効果的です。

論述を書く際は、①問われている条件(原因・過程・結果のどこか)を特定する、②図表データの根拠を箇条書きで整理する、③接続詞を使って因果が明確になるようにまとめる、という“説明の型”を徹底してください。

千葉大は分子レベルから個体レベルまで幅広く問うため、教科書+資料集の理解を深め、過去問は秋以降に分析して類題演習を繰り返すことが得点力アップに直結します。

- 千葉大学理科受験科目、物理・化学・生物・地学の中から生物を選ぶメリットデメリットは?

-

千葉大学の生物は全体的に標準レベルの問題が多く出題されますが、学部学科によって試験時間や出題数が異なること、論述問題が多いことを考えると、けっして容易な科目とは言えず、注意が必要です。

- 千葉大学の受験勉強で生物は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、千葉大学の受験勉強にはだいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、生物の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 千葉大学理科受験科目、物理・化学・生物・地学の中から化学を選ぶメリットは?

-

千葉大学の化学は全体的に標準レベルの問題が多く出題されますが、試験時間に余裕がないこと、学部学科によって試験時間や出題数が異なること、計算や論述問題が多いことを考えると、けっして容易な科目とは言えず、注意が必要です。

- 千葉大学の受験勉強で化学は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、千葉大学の受験勉強にはだいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、化学の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 千葉大物理の描図問題の対策はどうすればいいでしょうか?

-

千葉大の物理では、力学や電磁気で「描図を用いた説明」を求められることが多く、図の精度がそのまま得点に直結します。対策としては、まず教科書レベルの基本問題で「どの現象を図示すべきか」を判断する練習が必要です。力の向き、場の向き、電流や電荷の配置などを“言われなくても書く”習慣をつけましょう。

次に、千葉大の過去問や他大学の描図系問題を使い、①要素の抜けがない図(力の全て/電場線/電位差など)、②比例関係や最大・最小が分かるグラフ、③単位・軸ラベルの明記、の3点を徹底してください。

描図は“綺麗さ”より“情報の正確さ”が重要です。図を書くことで状況整理ができ、計算ミスも減るため、普段から必ず図を描いて問題を解く習慣をつけることが最大の対策になります。

- 千葉大学理科受験科目、物理・化学・生物・地学の中から物理を選ぶメリットは?

-

時間的にはタイトですが、結果のみを解答する問題が多く、各大問の前半は比較的易しめの問題が多いため、標準レベルの学力があれば太刀打ちできると言えます。

- 千葉大学の受験勉強で物理は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、千葉大学の受験勉強にはだいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、物理の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 記述問題はどう克服すればいいですか?千葉大国語の記述はどの程度対策が必要ですか?

-

千葉大学の国語は、記述問題の比重が高く、本文理解の正確さと論理的にまとめる力が求められます。

克服の第一歩は「本文の因果関係・対比・筆者の主張」を丁寧に把握する読みの訓練です。

読んだら必ず「要点を自分の言葉で一文にまとめる」練習をしてください。

その上で、記述は①設問が聞いている条件を拾う、②本文の根拠を要素化する、③指定字数に合わせて整理する、という手順で書けるようになると安定します。

千葉大は80〜120字の記述が複数出るため、普段から段落要約・根拠抽出・論理的に再構成する練習が必須です。過去問は秋以降に集中的に取り組み、同じ設問形式で書き直す反復が効果的です。

- 千葉大学の国語対策は、どの科目から始めるべきですか?

-

千葉大国語は古文・漢文からの着手がおすすめです。文法や単語といった暗記系の基礎が早期に固まれば、後半は記述練習や過去問演習に集中できます。

特に古文文法(助動詞・助詞)は千葉大学では高頻度で出題されるため、早い段階から対策を始めましょう。

- 千葉大学の受験勉強で国語は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、千葉大学の受験勉強にはだいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、国語の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 千葉大学の数学はどの程度の難易度ですか?

-

千葉大学の数学は「標準〜やや難」のレベルで、共通テストより明確に難しく、旧帝大ほどではない中堅国立大レベルです。

典型問題が中心ですが、記述の論理性・計算の正確さ・誘導の読み取りがしっかり求められます。

特に、数列・微積・ベクトル・整数は頻出で、誘導に乗れないと一気に差がつく構成です。

奇抜な問題は少ないため、教科書例題〜標準問題の徹底理解ができれば十分戦えます。

目安としては、青チャートの例題レベルを確実に解ける力+標準問題精講レベルの応用力があると合格点に届きやすいです。

- 過去問はいつから始めるべきですか?

-

過去問を解答する最も適切なタイミングは生徒さんによって違いますが、一般的には千葉大学の過去問は、遅くとも高3の夏休み後半〜9月には着手するのがおすすめです。

基礎が固まっていない段階で解いても効果が薄いので、まず共通テストレベルの基礎を仕上げてから取り組むと得点につながりやすくなります。

最初は「時間を気にせず解く→徹底分析」が重要で、合格者の多くは3年の秋〜冬に3〜5年分を2周以上仕上げています。

特に英語・国語は形式にクセがあるため、早めに傾向をつかむことで本番の安定感が大きく変わりますよ。

じゅけラボ予備校では生徒さんそれぞれの状況に合わせて適切なタイミングで過去問を使って学習するタイミングを学習スケジュールに反映させてますので千葉大の対策を完璧にしたい方は気軽にお申し込み、お問い合わせください。

- 千葉大学の受験勉強で数学は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、千葉大学の受験勉強にはだいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、数学の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 英作文が苦手ですが、どう克服すればいいですか?千葉大を受ける場合どの程度まで学習すればいいですか?

-

英作文が苦手な場合は、まず「型」を身につけることが最も効果的です。

千葉大学では奇抜な表現より、簡潔でミスの少ない英文が高く評価されます。

結論→理由→具体例→まとめの流れで短いパラグラフを書く練習をしましょう。

また、三単現・時制・前置詞などの中学〜高1レベルの文法ミスをなくすことが最重要です。

よく使う英作文表現(I think〜、This is because〜 など)を30〜50個ほど覚えておくと、すぐに文章が組み立てられます。

千葉大レベルでは、50〜80語の短い英作文を5〜7分で正確に書けることが目標です。毎週数題を書いて添削を受けると確実に伸びますよ。

- 千葉大学英語の問題は難しいですか?

-

語彙や文法は標準的ですが、記述や英作文の完成度で差がつくため「難しい」と感じる受験生もいます。記述力を重視した対策が有効です。

- 千葉大学の受験勉強で英語は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、千葉大学の受験勉強にはだいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、英語の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 地図帳や統計資料はどのように活用すべきですか?

-

地図帳や統計資料は、読み取りと論述の実践力を鍛えるために日常的に活用しましょう。

北海道大学の地理では、地図・地形図・統計資料が毎年多用され、設問の半数以上が資料読解を含みます。地図帳は地形・気候・産業・人口などの位置関係や変化の把握に、統計資料は因果関係の論述やグラフ読み取りに必須です。

教科書と照らし合わせながら、資料を自力で説明する訓練を重ねましょう。

- 北海道大学の地理は暗記中心でも対応できますか?論述問題が苦手です

-

北海道大学の地理は、教科書の範囲を逸脱するような事項が問われることはほとんどありませんが、暗記だけでは対応できるわけではありません。資料を読み解き、背景まで理解して記述する力が必要です。

設問の意図を見抜く訓練と、要点を簡潔にまとめる練習が重要です。

なるべく添削を受けて改善しましょう。

- 北海道大学の受験勉強で地理は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、北海道大学の受験勉強にはだいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、地理の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 北海道大学の世界史は、暗記中心で対応できますか?

-

北海道大学の世界史は、暗記だけでは対応が難しい科目です。

理由は、単なる知識再現ではなく、因果関係・背景・影響まで含めて説明する力が求められる論述問題が中心だからです。もちろん基礎知識の暗記は必須ですが、北大の問題では「なぜその出来事が起きたのか」「その政策が社会にどんな変化をもたらしたか」といった“つながり”を理解していないと得点できません。

対策としては、頻出テーマを「背景→原因→結果→意義」で整理し、固有名詞と具体例を使って説明する練習が効果的です。また、史料・図表を踏まえた設問も多いため、暗記した内容を状況に合わせて使えるようにしておく必要があります。暗記+思考力の両立が北大合格の鍵です。

- 論述問題が苦手です。北大の世界史を選択している場合どのように対策すればいいでしょうか?

-

北大世界史の論述は、因果関係を筋道立てて説明する力が最重要です。まず、頻出テーマ(宗教改革・産業革命・帝国主義・冷戦など)ごとに「背景→原因→結果」を整理し、固有名詞と年代的つながりを正確に押さえましょう。論述の型は ①結論 → ②根拠(具体例2〜3) → ③まとめ が基本。事実の羅列では点が伸びないため、具体例を“なぜ重要か”と結びつけて説明する練習が必要です。また、北大は史料や図表を踏まえる設問も多いので、「読み取った事実+自分の知識」で補う意識が大切です。過去問を添削基準で見直し、因果の抜けや固有名詞不足をチェックしながら反復すると得点が安定します。

- 北海道大学の受験勉強で世界史は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、北大の受験勉強にはだいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、世界史の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 北大日本史の論述問題の対策はどのようにすべき?

-

北大日本史の論述は、事実の正確さと因果関係の説明力が強く求められます。

まず、各時代の重要テーマ(政治・経済・外交・社会)の「背景→原因→結果」を整理し、史料や固有名詞を正確に使って説明する練習が必須です。

また北大は“限られた字数で論理的にまとめる力”を重視するため、結論を先に述べ、根拠となる具体的事例を2〜3点挙げて論理的につなげる構成を身につけましょう。

さらに、過去問で問われやすいテーマ(大名統制、近代化、戦後改革など)を中心に、模範解答の表現や論述の型をストックしておくと得点が安定します。

- 北大日本史の史料問題はどう対策すればいいですか?

-

北大日本史の史料問題は、史料を「読んで理解する力」と、時代背景と結びつけて説明する力がポイントです。

まず、『史料問題集』などで頻出語句(荘園公領制、検地、版籍奉還など)や典型的表現に慣れ、史料を見た瞬間に「どの時代・どの制度か」を判断できるようにしましょう。

また北大では、史料から読み取れる事実に自分の知識を加えて説明する問題が多いため、「史料の要旨→背景→意味(影響)」の3ステップでまとめる練習が有効です。

過去問では、史料の語句だけで判断せず、内容の“方向性”でテーマをつかむ訓練を重ねると安定して得点できます。

- 北海道大学の受験勉強で日本史は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、北海道大学の受験勉強にはだいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、日本史の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 北大の地学の論述問題の対策はどのようにすべき?

-

北大の地学の論述問題は、現象の因果関係を論理的に説明できるかが最重要です。

まず、気象・地形・天文など頻出分野ごとに「原因→過程→結果」の流れを整理し、専門用語を正確に使って説明する練習をしましょう。

また、北大は図やグラフを用いた読み取り問題が多いため、「読み取れる事実」と「その理由」をセットで記述する力が必要です。

過去問演習では、因果の抜け・曖昧表現・専門語不足がないか自己添削し、模範解答で表現をストックしていくことで得点が安定します。

- 北海道大学理科受験科目、物理・化学・地学・地学の中から地学を選ぶメリットデメリットは?

-

北海道大学の地学は難易度は標準レベルで、基本的に一問一答の形式になっています。論述・計算・描図問題があり、準備が不十分であれば手こずる可能性はありますが、他の理科科目にくらべて時間に余裕は持てるといえます。他科目に時間を避けるよう、確実に得点を重ねたいところです。

- 北海道大学の受験勉強で地学は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、北大の受験生に必要な学習時間はだいたい3000時間前後と言われています。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、国語の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 北大の生物試験は生物が苦手でも間に合いますか?

-

北大の生物は、暗記量よりも“原理の理解”や“論理的な説明力”が重視される出題が多いため、苦手からでも十分に間に合うと考えています。

特に北大は、

・遺伝(組換え、確率、分離比の考察)

・細胞分野(代謝、シグナル伝達)

・生態(個体群・生態系の計算やグラフ読み取り)

・実験考察(操作の目的・結果の解釈)

といった、頻出の基本分野が安定して問われる大学です。

これらの問題は、知識を丸暗記するよりも、

“なぜその現象が起こるのか”

“この結果は何を意味するのか”

といった因果関係の理解やデータ分析力が得点の鍵になるため、基礎が定着すれば短期間でも伸びやすいです。

私は教科書レベルの基本事項を体系的に整理し、実験問題ではグラフや操作の意図を言葉で説明する練習をすることで、苦手分野でも得点が安定してきました。北大生物は、深い理解と論理的な説明を積み重ねれば十分に逆転可能な試験です。

- 北海道大学で化学・物理・生物・地学の中から生物を選ぶメリットデメリットは?

-

北海道大学の理科は2科目で150分なので、生物に充てられる時間は75分です。試験時間に比して問題分量はやや少なめと言え、論述問題に時間を充てることを考えても早めに解答を終え、物理や化学など時間がかかることが予想される科目に時間を割きたいところです。

- 北海道大学の受験勉強で化学は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、生物の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 化学が苦手でも北大の化学の学習は間に合いますか?

-

北大の化学は難問奇問というより、基礎原理の理解と標準問題の確実な処理が得点の中心になるため、苦手からのスタートでも十分に間に合うと考えています。

特に北大は、

・理論化学の計算

・化学平衡の考察

・酸化還元やイオン分野の確実な処理

・有機反応の基本メカニズム

といった“頻出の基本分野”が安定して出るため、重点分野を絞って積み上げることで得点を伸ばしやすいと感じています。

私は、教科書レベルの理解を丁寧に固めたうえで、北大の過去問で問われる“なぜその反応が起きるのか”という原理に立ち返る学習を続けることで、苦手でも着実に伸ばせるという実感を持っています。北大化学は、知識量よりも論理的に説明できる力を重視しているため、計画的に取り組めば十分に間に合うと考えています。

- 北海道大学で化学・物理・生物・地学の中から化学を選ぶメリットデメリットは?

-

北海道大学の理科は2科目で150分なので、化学に充てられる時間は75分です。

問題量・難易度から考えると、時間的には厳しいと言えるでしょう。

確実に取れる問題を先に解き、詰まりそうなものは後回しにするなどの判断が重要になってきます。

- 北海道大学の受験勉強で化学は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、化学の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 北大の物理は.論述や描図問題の対策は必要ですか?

-

北海道大学の物理は、計算問題が中心ではありますが、途中式の論理性や物理的根拠を示す力が得点に直結するため、記述や描図の対策は必要だと考えています。

北大の問題は、現象の理解や立式の過程を重視するため、

・力学なら力の向きや加速度の向きの図

・電磁気なら磁束・電流・力の関係を示す図

・波動なら位相や振幅の変化のイメージ図

など、図示を通して現象を正確に把握し、それをもとに数式へ落とし込む力が求められます。

また、誘導に従って論理的に解き進める形式が多いため、式のつながりを説明できる記述力があると、難しい設問でも安定して得点できます。特に部分点が取りやすい大学なので、図・式・文章の整合性を意識して答案を作る練習が有効だと考えています。

- 北海道大学理科受験科目、物理・化学・生物・地学の中から物理を選ぶメリットデメリットは?

-

北海道大学の物理は、空所補充問題が中心なため、標準的な内容を把握しておけば比較的解きやすいといえます。

ただし前半からの誘導的な設問構成になっていて、前半が間違っていれば後半も誤りやすくなっていて、注意が必要です。

- 北海道大学の受験勉強で物理は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、一般的には北大の受験勉強に必要な学習時間はだいたい3000時間前後がと言われています。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、物理の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 北海道大学の国語試験の時間配分はどうすればいいですか?

-

北海道大学の国語は、本文の論理構造をつかむことが得点の軸になるため、私は最初の読み取りに時間を確保するようにしています。

具体的には、試験全体のうち 前半の3〜4割(20〜25分程度)を本文の精読と段落構造の把握にあてるようにしています。

そのうえで、記述問題の比重が高いため、設問文の条件整理→書く作業→見直しにしっかり時間を回せるよう、

・記述の中問は1問につき7〜10分

・大問のまとめ問題は10〜12分

を目安に進めています。

また、見直しでは本文の根拠と照らし合わせて“論理のずれ”が無いかを確認する必要があるので、最後に5分ほどは必ず答案の整合性チェックに残すよう心がけています。北大の国語は、急いで解くよりも“読みの精度”が点数に直結するため、読む・整理する・書くという流れを崩さず、時間管理をルーティン化するようにしています。

ただ、受験生それぞれの状況によって適切な時間配分は変わってくるので自分に合った時間配分を見つけることがベストです。

- 北大国語の記述問題はどのように演習をすればいいでしょうか?

-

「北海道大学の国語は、文章全体の論理構造を正確に把握しながら、“筆者の主張がどのように展開されているか”を捉えることが重要だと考えています。

そのため演習ではまず、本文を読みながら

・段落ごとの主張

・理由や具体例の位置

・対比や因果関係

を図式化し、文章の骨格を把握することを徹底しています。

記述問題に取り組む際は、設問が要求している要素を整理し、本文のどの論点を使うべきかを明確にした上で、条件を満たす最小限の情報に絞って記述する練習をしています。特に北大では、“本文の抽象的な議論を適切なレベルで要約してまとめる力”が問われるため、書いた答案が本文の論理とずれていないかを、根拠の段落まで確認しながら見直すようにしています。

さらに、模範解答と比較しながら

・自分はどの論点を拾えていなかったか

・どの抽象語の定義理解が甘かったか

・論理の飛躍が生じていないか

を分析し、次の答案で改善するサイクルを回すことで、より精度の高い記述力を磨いています。」

- 北海道大学の受験勉強で国語は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、一般的に北大の受験勉強にはだいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、国語の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 北大数学の時間配分のコツは?

-

北大数学は問題数が多くはなく、1問あたりの負荷が高いため、時間配分が合否に直結します。

まず最初の5分で全体を見て、絶対に取れる基礎〜標準レベルの小問から優先して着手します。

北大は論証・計算の“量”が多く、途中で詰まると一気に時間を失いやすい大学です。

そのため、1問に固執せず「15分考えて進展がなければ一度離れる」判断が大切です。

試験後半の10〜15分は見直し専用時間として確保し、符号・式変形・条件の確認を行うことで失点を防げます。

普段の過去問演習でも、必ずこの時間配分を意識して練習することが最も効果的です。

ただし、これは一般的な考え方ではあるので生徒一人一人の状況に合わせてより適切なアドバイスが必要な場合はぜひじゅけラボ予備校にお申し込みください。

- 計算ミスを減らし失点を防ぐにはどうすればいいですか?

-

計算ミスを減らして失点を防ぐには、解く前と後の「確認習慣」を作ることが最も効果的です。

特に北大では途中計算が多くなるため、

① 途中式を必ず書く

② 大きな数字や符号を一度立ち止まって確認する

③ 最後に単位や条件を照合する“3点チェック”を行う

この3つを徹底するとミスが大幅に減ります。

また、普段の演習で「時間を区切り、見直し時間を必ず残す」訓練をすることも重要です。

- 北海道大学の受験勉強で数学は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、数学の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 英作文の対策はどうすればいいですか?

-

北海道大学の英作文対策は、まず「要約力」と「論理的な構成」を鍛えることが重要です。

過去問で頻出テーマに慣れ、シンプルで正確な文を書けるよう練習しましょう。

模範解答を分析し、自分の表現の幅も少しずつ広げていくと効果的です。

構成を意識した70〜100語の練習を重ねましょう。

- 北大の英語はリスニングは出題されますか?

-

北海道大学の二次試験ではリスニングは出題されません。

とはいえ共通テストではリスニング対策が必須ですので、油断しないように準備しましょう。

- 北海道大学の受験勉強で英語は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

北大に受かるために必要な学習時間は高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要だと言われています。一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、英語の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- おすすめの参考書にはどんなものがあるでしょうか

-

使うべき参考書や自分に合う参考書は生徒さんによってさまざまですが、一般的に勧められる参考書としては

『倫理用語集(山川出版社)』や『詳説 倫理(実教出版)』などがおすすめです。

また論述演習用には『センター倫理から始める記述対策』なども活用しましょう。

じゅけラボ予備校では生徒さんの状況に合わせて受験科目全て必要な参考書や問題集を指定しますのでぜひ前向きにご検討ください。

- 筑波大学の倫理の論述対策はどのようにすればいいでしょうか?

-

まずは要点を短文でまとめる練習から始め、次に100字、200字と段階的に練習すると良いでしょう。

筑波大学の倫理分野は西洋思想・東洋思想・日本思想など、幅広い分野から出題されます。

どの分野でも論述をかける様に基本的な知識は広く学習しておきましょう。

添削指導を受けるのも効果的です。

- 筑波大学の受験勉強で倫理は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

筑波大学の受験勉強に必要な学習時間は高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要だと言われています。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、倫理の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

- おすすめの参考書にどのようなものがありますか?

-

筑波大地理対策には、読図や統計資料が充実した問題集と、論述記述例付きの地理参考書がおすすめです。市販では『村瀬の地理Bをはじめからていねいに』『実力をつける地理100題』などが有効です。

- 論述対策はどうすればいいですか?

-

まず「語句の正確な理解」と「資料読解力」を身につけ、序論・本論・結論の型で400字を制限時間内にまとめる訓練が不可欠です。時間配分に慣れるため過去問・模試演習を徹底し、表現と構成力を磨きましょう。

- どの地域・時代・テーマが頻出ですか?

-

筑波大学世界史の欧米史ではポーランドやアメリカなどの一国史、中国やイスラーム史も頻出です。

政治史を中心に、社会・文化・経済分野もまんべんなく出題されます。

- 筑波大学の受験勉強で地理は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、筑波大学に合格するために必要な学習時間はだいたい3000時間前後が必要だと言われています。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、地理の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 筑波大学世界史の論述問題の特徴は?

-

大問4題すべてで、指定語句を利用して400字の論述を求められるのが特徴です。

一題あたり30分での論述で、見直しを考えると少なくとも一題25分以内で解答をしたいところで、日本史の内容への理解とともに、時間内で書ききる論述力が求められます。

- 筑波大学の受験勉強で世界史は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、世界史の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

- 筑波大学の日本史試験ではどの時代・分野が頻出ですか?

-

筑波大学の日本史では、原始・古代、中世、近世、近現代から1題ずつ出題されるため、時代の偏りはありません。

また、政治・経済・文化・外交など、分野横断型の設問も多く、テーマ史の整理が重要です。特に古代律令制度や近代思想、戦後改革といった、研究者の専門性に基づく出題が多いため、難関テーマにも触れておくと安心です。

- 筑波大学日本史の論述問題の特徴は?

-

大問4題すべてで、指定語句を利用して400字の論述を求められるのが特徴です。うち一題は史料を読み解いての論述となっており、史料の解析ができるよう準備が必要です。

一題あたり30分での論述で、見直しを考えると少なくとも一題25分以内で解答をしたいところで、日本史の内容への理解とともに、時間内で書ききる論述力が求められます。

- 筑波大学の受験勉強で日本史は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、日本史の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

- 物理・化学・生物・地学の中から生物を選ぶメリット・デメリットは?

-

大問一題あたり15分で、計算問題や描図問題、字数制限のある論述問題とバラエティに富んだ設問を回答する必要があるため、時間的な余裕はありません。基本的な語句問題が出題されるためそこでの得点が見込めることがメリットと言えますが、合格圏内に入るためには、論述問題の成否が鍵を握ると言えます。

- 筑波大生物はどの分野が頻出ですか?

-

遺伝・細胞・代謝は毎年よく出題されますが、進化・生態系なども非常に重要です。特に論述対策はこの分野で差が出ます。

詳しくは本文をご確認ください。

- 筑波大学の受験勉強で生物は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、生物の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

- 地学対策の参考書はどのようなものがいいでしょうか。

-

まずは教科書で基礎を身につけましょう。

その上で、地学図表・理科図録の他、『地学基礎問題精講』や『地学図解演習』などの問題集を用いて演習を行い、応用力を身につけましょう。

描図の練習には専用の演習ノートを使うのも有効です。

- 共通テストでも地学を使っても大丈夫でしょうか。

-

地学は共通テスト・個別試験いずれでも利用可能ですが、採点科目や配点は学部・学域によって異なるため、入試要項での確認が必須です。

大阪公立大学では、地学は理学部・現代システム科学域のみで利用可能ですので、そうした点には注意しましょう。

- 大阪公立大学の受験勉強で地学は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、地学の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 物理・化学・生物・地学の中から化学を選ぶメリットは?

-

上述通り、試験時間に比して設問数が多く、計算問題や論述問題が多いため余裕がないのがデメリットといえるでしょう。

もう一つの科目でどれだけ時間を稼げるかや、無機化学などで出題される暗記で解答できるような問題を少ない時間で解答できるかが鍵になってきます。

- どの分野が頻出ですか?

-

理論化学と有機化学が中心。

無機は理論との融合で出題されることも多く、理論科学の比重が大きいといえます。

- 筑波大学の受験勉強で化学は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、化学の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難です。

出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 物理・化学・生物・地学の中から物理を選ぶメリットは?

-

筑波大学の物理は問題は標準的で、範囲こそ広いものの上述通り教科書の章末問題が問題なく解けるようになれば5割の得点が見込めます。

筑波大学の化学は物理に比べて解ききるのに時間がかかる傾向があり、物理のほうが計算が見込みやすいメリットがあります。

- 筑波大学の受験勉強で物理は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、物理の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 出題分野に偏りはありますか?

-

筑波大の物理科目に関して例年、力学と電磁気はほぼ必出で、大問1・2に配置される傾向が強いです。

大問3は波動・熱・原子からの出題が中心ですが、融合問題も見られます。

- 記述対策はどうするのがいいですか?

-

生徒さんの現状によって適切な対策方法は変わりますので最も効率的な対策を行うのにはどうすればいいかはわかりません。

ただ、一般的にどの学力の生徒でも可能な方法としては模範解答と比較しながら、端的に内容をまとめる練習が有効です。

解答欄に対して必要な文字数を自分で判断する訓練も欠かせません。

- 筑波大学の受験勉強で国語は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、国語の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ現役の高校生が高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難になりますので、出来る限り効率的な学習をすることをお勧めします。また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

高校3年生から受験勉強を考えているが何から手をつけていいかわからない時は予備校や塾など学習をサポートしてくれるところを探すことをお勧めします。

- 筑波大学の国語の出題形式はどのようになっていますか?

-

現代文2題(評論・小説)、古文、漢文の計4題構成で、すべて記述式です。

国公立大学の国語問題の中では設問数は少なめの部類ではありますが、記述の完成度が重視されます。

- 筑波大学の数学は難しいですか?

-

本文に記載通り、文理ともに標準レベルの問題が中心です。

そのぶん合格者の得点レベルは高くなるため、ケアレスミスをせずに、標準レベルの問題は全て確実に得点できる実力が必要です。

- 筑波大学の受験勉強で数学は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、数学の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら現役生が毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 筑波大学の数学の出題傾向は?

-

文理ともに標準レベルの問題が中心に出題されます。

基礎をしっかり固め、ケアレスミスをなくし、確実に特典を重ねることが求められますので丁寧な学習を心がけましょう。

- 筑波大学の学類の中で英語の配点が低い学類はありますか?

-

ほとんどの学類で大きな違いはないですが理工系の一部では150点程度と比率が下がります。

ただ、英語意外の科目が難化した時の保険になるため、英語は7割は死守したいところです。

- 筑波大の英語試験ではリスニングは出題されますか?

-

筑波大学の二次試験では現状リスニングは出題されません。

二次試験でリスニング対策が必要ない場合共通テストのリスニング対策を後回しにして失敗する生徒もいます。

共通テストではリスニング対策が必須ですので、油断しないようにしましょう。

- 筑波大学の受験勉強で英語は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

その中で自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、英語の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら高校3年生が毎日10時間学習をすることはかなり困難です。

もし高校3年生から受験勉強を始める生徒は出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 標準レベルの出題であれば、難問対策は不要ですか?

-

本文でお伝えしている通り、大阪公立大学の化学は国公立大学としては標準レベルの問題が出題されるため、基礎・標準の完成が最優先です。

難問は部分点重視で、標準レベルの問題集の完成後に赤本の記述問題を1周するのがよいでしょう。

- 無機分野の暗記はどこまでやるべきでしょうか。

-

教科書の性質・反応式・実験操作を網羅することで、7〜8割得点可能です。

大阪公立大学の化学の難易度は国公立大学としては標準レベルの難易度ですので、高難易度の問題を多く解くというよりも教科書レベルの学習を全範囲幅広く行うことをお勧めします。

- 大阪公立大学の受験勉強で化学は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、化学の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 大阪公立大学の物理対策で原子分野は勉強すべきですか?

-

原始分野の出題頻度は低いですがゼロではありません。

出題されても対応できるように、教科書例題と重要問題集レベルは押さえておいた方がいいでしょう。

- 標準レベルの出題であれば、難問対策は不要ですか?

-

本文でお伝えしている通り、大阪公立大学の物理は国公立大学としては標準レベルの問題が出題されるため、基礎・標準の完成が最優先です。

ただし配点の高い最終小問で差がつくため、『名問の森』などの応用問題集を1周しておくと安心です。

- 大阪公立大学の受験勉強で物理は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、物理の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 文学部以外でも古文・漢文の対策は必要ですか?

-

基本的に現代文のみですが、国語力全体の底上げには古典も含めた読解力の強化が有効です。

- 国語の対策はいつから始めるべきですか?

-

高2冬〜高3春に基礎固めを開始し、夏から記述訓練と実戦演習へ移行するのが理想です。

ただ、学習を始めるのは早ければ早いほど良いです。

合格率も1年生から始めた生徒が断然高いです。

- 大阪公立大学の受験勉強で国語は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、国語の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難です。

出来るだけ効率的に学習をすることを心がけましょう。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 大阪公立大学の国語は記述中心ですか?

-

はい。全体として記述問題が中心で、現代文では要約力、古典では語彙理解と読解が求められます。

細かい出題傾向に関しては本文の説明をご覧ください。

- 大阪公立大学の数学は難しいですか?

-

大阪公立大学の数学は、文系・理系ともにやや難から難レベル。

特に理系は、数Ⅲを中心とした微積・極限・複素数平面などの出題頻度が高く、論証問題も多く出題されます。

誘導に沿って進める構成にはなっているものの、計算量が多くミスが命取りになる問題も少なくありません。

- 大阪公立大学の受験勉強で数学は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、数学の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら現役の高校生が毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 大阪公立大学の数学の出題傾向は?

-

大阪公立大学の数学はすべての設問が記述式。

多様な分野から出題され、計算量が多くミスが命取りになる問題も少なくありません。

難問を完答するより、部分点を逃さない丁寧な答案作成が鍵となります。

- 大阪公立大学の中期日程でも英語は必要ですか?

-

今年度の大阪公立大学工学部の中期日程・個別試験で英語が必要です。

工学部を志望する場合は、傾向などを確認しておきましょう。

ただ、入試の日程などは毎年変わる可能性がありますのであなた自身が受験する年度の入試の内容が公式発表され次第しっかりと確認しましょう。

- 大阪公立大学の英語は難しいですか?

-

大阪公立大学の英語は、関西圏の国公立大学の中でも難易度が高めです。

長文は800語を超えることもあり、また、第3問の和文英訳では表現力と英語的発想力が問われ、単なる直訳では対応できません。

国公立大学の入試で出題される英語科目全体としては「やや難」〜「難」レベルに位置付けられるといえます。

- 大阪公立大学の受験勉強で英語は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、英語の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら現役生が毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ学習効率を意識してより効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 大阪公立大学の英語の出題傾向は?

-

大阪公立大学の英語は長文は800語前後の英文が中心で、多様な設問形式で読解力が問われます。

和文英訳はこなれた日本語を適切な英文に変換する力が要求され、文法知識だけでなく語彙力や構文力も必要です。

全体的に文章量が多く、設問の難易度も高めなため、集中力と精読力、正確な構文把握力が重要となります。

もっと詳しく知りたい方はぜひ本文をご確認ください。

- 東北大学の地学は難しいですか?

-

東北大の地学は基礎・基本を重視した質問が中心で、教科書レベルを超える難問はほとんど見られません。

基礎基本を確実に習得し、ミスを無くし、確実に得点することが求められます。

そのうえで論述・計算問題の演習を十分に行うことで、差がつく要因となります。

- 東北大学の受験勉強で生物は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、生物の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

ただ高校に通いながら現役生が毎日10時間学習をすることはかなり困難です。

出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 東北大学の地学の入試問題の出題傾向は?

-

東北大の地学は、すべての大問で行数指定の論述問題が出題されることが多く、用語の暗記だけでは対応できない内容になっています。また、とくに宇宙分野では計算問題が出題されており、準備が必要です。

- 東北大学の生物は難しいですか?

-

上述通り教科書レベルの基礎・標準問題が基本ですが、思考力・理解力や専門的な知識を必要とする難易度の高い問題も出題されます。論述問題も比較的論述しやすいものが多いものの、年度によって論述量が多いものがだされ、設問の意図を正しく捉える理解力の他に、筋道立てて論述する論述力も求められます。

基本的・標準的な問題の取りこぼしをなくし、難易度の高い問題でいかに得点できるかが鍵になります。

- 東北大学の受験勉強で生物は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、生物の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ現役生が高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難です。

出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 東北大学の生物の入試問題の出題傾向は?

-

東北大の生物は、基礎的な内容が多くを占める一方で、難易度の高い論述問題で得点差がつく構成になっています。

設問の意図を正しく捉える理解力の他に、筋道立てて論述する論述力も求められます。

基本的・標準的な問題の取りこぼしをなくし、難易度の高い問題でいかに得点できるかが鍵になります。

- 東北大学の受験勉強で化学は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、化学の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり難しいので、高3から本格的に受験勉強を始める人は出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 東北大学化学の出題傾向は?

-

東北大の化学は高校化学の習熟度を図る基本的・標準的な問題と、思考力・応用力を試す難易度の高い問題から構成されています。

無機分野は理論分野との組み合わせで出題されることが多く、偏りなく習熟していることが求められます。

- 東北大学の物理問題は難しいですか?

-

上述通り標準的な問題が中心で、準備をしているかどうかで明暗が分かれる問題が多いです。

問題量はやや多めで、時間内に解き切るには十分な演習が必要です。

考え方・計算過程の記述が求められるため、記述力も求められています。

基礎をおさえているのはもちろんのこと、計算力や記述力、思考力などの総合的な力が求められます。

- 東北大学の受験勉強で物理対策には何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、物理の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間家庭学習をすることはかなり困難です。

高校3年生から本格的に受験勉強を始める場合は出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 東北大学物理の入試問題出題傾向は?

-

東北大の物理の入試問題は一見複雑に見えることもありますが、多くが誘導的な構成になっており、標準問題を確実に処理できれば対応可能です。

また、グラフの読み取りや計算過程の正確性も得点差に直結するため、普段から解法を図示したり、複数のアプローチで検討する習慣をつけると応用力が身につきます。

単なる解答暗記ではなく、「なぜその解法を選ぶのか」を常に意識しながら学習を進めることで、初見の問題にも柔軟に対応できる力が養われます。

- 東北大学の国語の問題は難しいですか?

-

東北大学の国語の難易度は年々やや上昇傾向にあり、特に漢文では白文の書き下しや句形の理解が必要で、全国的に見ても高難度といえます。単なる知識だけでなく、全体の情報を整理・圧縮して記述する力が合否を分ける鍵となります。

また記述、論述形式で解答をさせる問題が多いのでしっかりとした国語力が求められます。

- 東北大学の国語の出題傾向は?

-

東北大学の国語試験の特徴はすべての大問において記述式の設問が中心である点。

30〜60字の字数制限が設けられた記述問題が多く、端的かつ的確な表現力が求められます。

また、各大問は5問前後で構成されており、読解力だけでなく要点を絞り込む論述力が問われます。

論述問題が苦手な方は早い段階で対策を始めることをお勧めします。

- 東北大学の受験勉強で国語は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、東北大学の受験勉強にはだいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、国語の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習をすることはかなり困難ですので、出来るだけ効率的な学習をすることをお勧めします。

また可能であれば高校1年生、高校2年生の間から少しでも早く学習を進める様にしましょう。

- 東北大学の数学は難しいですか?

-

文系の数学の問題は標準レベルの問題が中心で、取りこぼしの内容に確実に回答できる力が求められます。

問題の難易度よりも幅広い範囲が出題されることが学習のポイントになります。

また理系数学の問題は全体的に難易度は高めで、計算量も多めです。

標準レベルの問題は全体的に解けるようにしたうえで、難問を最後まで解き切るトレーニングに取り組みましょう。

- 東北大学の受験勉強で数学は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、数学の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

高校に通いながら毎日10時間学習することは非常に困難です。

できる限り高校2年生までに学習を進めておきましょう。

高校3年生からの学習でも十分に間に合う可能性はありますが、学習効率を意識して学習することを心がけましょう。

- 東北大学の数学の出題傾向は?

-

文系

東北大文系の数学の入試問題の難易度は標準レベルです。

出題範囲に大きな偏りはなく、幅広い範囲からまんべんなく出題されています。

標準レベルの問題は全範囲ひととおり解けるよう準備しておきましょう。

理系

東北大学の理系数学は、全体的に難易度が高く計算量が多めです。

短時間で大量の計算をこなすのではなく、難問をしっかり考えさせる傾向にあるため、難問を最後まで解き切るトレーニングが必須です。

- 東北大学の英語は難しいですか?

-

東北大学の英語入試は、読解力と記述力を兼ね備えた高度な総合力が問われる難易度の高い試験です。

出題は長文読解を中心に、自由英作文や和文英訳も含まれ、特に文脈を正確に把握して自分の言葉で表現する力が求められます。

語彙や文法の知識は基礎レベルですが、それだけでは対応できず、文章全体の流れを論理的に整理しながら記述する力が不可欠です。

- 東北大学の受験勉強で英語は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、英語の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

とはいえ高校に通いながら毎日10時間学習するのは非常に困難かと思います。出来るだけ高校2年生の間から学習を進めておきましょう。

3年生から本格的に学習を進める生徒は出来るだけ効率的に学習することを心がけましょう。

- 東北大学の英語の出題傾向は?

-

東北大学の英語は基本をおさえた標準的なものとなっています。読解力・速読力・記述力は相応のレベルを求められますが、特別な対策がいるというわけではありません。ただし一文ごとの長さがあり、文法をマスターしていないと意味を捉えることができません。英文法の強化は必須です。

- 大阪大学の地理は難しいですか?

-

大阪大学の地理の入試問題は、難易度が高いと言えます。

阪大地理の問題は確かに教科書範囲を基本としていますが、単純な知識の暗記では対応しきれない難易度で出題されている問題がほとんどです。

出題形式は記述中心であり、各小問150〜200字の論述問題が課され、単なる語句羅列ではなく、事象の背景や因果関係を論理的にまとめる力が求められます。

- 大阪大学の地理の出題傾向は?

-

大阪大学の地理は、系統地理と世界地誌から広く設定され、地図や統計資料をもとに事象を読み解く問題も多く見られます。

特定のテーマに偏らず、時事問題や社会の動向に絡めた内容も出題されるため、教科書学習に加え、日常的に社会情勢にも目を向けることが重要です。

- 大阪大学の世界史は難しいですか?

-

大阪大学の世界史の問題は、論述問題が中心で、歴史上の事象がなぜおこったかやその影響など、幅広くかつ奥深い理解が求められています。出題も時代も幅広く出題されるので偏った学習では太刀打ちできません。

また、論述の内容も単純な知識の暗記のみでは対応できないと考えておきましょう。

とは言え解答に必要な知識は教科書の範囲の内容になるので学校の教科書レベルの内容の知識を丁寧に学習することを心がけてください。

問題量は少なくないですが、他大学と比べて極端に多いということはありません。ただ、史料問題、論述問題などで思ったよりも時間が取られることがあるので時間配分は常に気をつけておきましょう。

- 大阪大学の受験勉強で世界史は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、世界史の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

現役の高校生が学校のある平日も毎日10時間学習時間を確保するのはほぼ不可能に近いかと思います。

高校2年生までの間にできる限り学習を進めることをお勧めします。

3年生から阪大を目指す生徒は1日でも早く学習を開始して少しでも効率的に受験勉強を行うことを心がけましょう。

- 大阪大学の世界史の出題傾向は?

-

大阪大学の世界史は古代から現代史までが網羅されています。

とくに多いのは中世史および近世・近代史ですが、戦後(現代史)も何らかの形で出題されます。

現代史は学習が不十分になりがちですが、大阪大学の世界史では現代史からの出題頻度は決して低くないため、十分な対策が必要です。

地域ごとで見ても、ヨーロッパとの繋がりでアジアが出題されるなど、各地域から出題されてます。特定地域に偏らず、グローバル化をはじめとした世界の横のつながりを意識して学習しておくことが求められています。

- 大阪大学の日本史は難しいですか?

-

大阪大学の日本史の科目の問題の内容自体は教科書の範囲内の標準的なものが大半です。

共通テストで必要とされる知識を正確に記述・論述できるようにすることを目指しましょう。

ただ、合格できるだけの文章を論述するためには、用語の暗記だけでは太刀打ちできません。

教科書の内容を正確に理解したうえで、論旨の整った文章を書けるように練習が必要です。

大阪大学の過去問だけでなく、類似した論述問題が出題される京大の過去問にも取り組みましょう。

またできる限り他者に添削をしてもらうことをおすすめします。学校の先生などに添削を依頼するなどして客観的に正しい解答が書けているかを確認するようにしましょう。

- 大阪大学の受験勉強で日本史は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

ただ、そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、日本史の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

もし高校2年生までにほぼ学習していない生徒はよほど効率よく学習しないと1年では大阪大学に合格することは非常に困難であると言えます。

少しでも早く受験勉強に取り組むことをお勧めします。

- 大阪大学の日本史の出題傾向は?

-

大阪大学の日本史は、基本的に「原始・古代史」「中世史」「近世史」「近現代史」から1題ずつ出題されるため、日本史全体にわたる理解が必要です。

時代・分野とも偏りなく出題される傾向があり、どの時代・分野が出題されても大丈夫なように、満遍なく学習をしておくことが求められます。

- 大阪大学の生物は難しいですか?

-

大阪大学の生物は、国公立大学の中でも特に高度な思考力と応用力が求められる難関科目です。

単なる知識の暗記では対応できず、実験データや資料を読み取り、論理的に分析・考察したうえで、文章で明確に表現する力が求められます。

出題される論述問題の多くは行数や字数制限があり、10字から250字の幅広い形式に対応しなければなりません。合計では1000字前後の記述を要することもあり、速く正確に書く訓練が不可欠です。

- 大阪大学の受験勉強で生物は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後の学習時間が必要です。

これは一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、生物の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

- 大阪大学の生物の出題傾向は?

-

大阪大学の生物出題傾向として特徴的な部分は、問題量が多いことです。

記述問題の量と内容を考えると、ゆっくりと回答していると時間的な余裕はほとんどありません。

実験データや資料を読み取り、論理的に分析・考察したうえで、文章で明確に表現する力が求められ、しっかりとして準備が必要です。

詳細の特徴は本文をご覧ください。

- 大阪大学の化学は難しいですか?

-

大阪大学の化学は表面的な知識にだけでは歯が立たない問題が多く、基礎の徹底的な理解の上に立った応用力・思考力と、字数内に適切な解を記述する論述力が求められます。

計算の過程やグラフの描図も要求されるうえ、複数単元の融合問題も頻出で国立大の二次試験の中では高めのレベルの問題です。

さらに、大問4題を75分で解かなければならないという時間の制約もあり、時間的な余裕は殆どないと思って準備する必要があります。

- 大阪大学の受験勉強で化学は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、化学の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

- 大阪大学の化学の出題傾向は?

-

大阪大学の化学は、知識を覚えているだけ、公式を当てはめるだけで通用する問題はなく、思考力・応用力が問われる問題ばかりです。

教科書の基礎を深く理解をした上で、演習に数多く取り組み応用力を培う必要があります。

- 大阪大学の物理は難しいですか?

-

大阪大学の物理は難易度が高く、単に公式を知っているだけ・適用するだけで解ける問題はほとんどありません。

典型的な問題をそのまま出題してくることはほとんどなく、基本を徹底して身につけ、そのうえでそれを応用する力が問われます。

- 大阪大学の受験勉強で物理は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、物理の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

- 大阪大学の物理の出題傾向は?

-

大阪大学の物理は、大問3題の出題ですが、そのうちの大問3が2つのテーマに分かれていて、実質的には4題の構成になっています。一科目あたり75分で解かなければならず、難易度・計算量を考えると短いと言えます。

さらに詳しくは記事をご覧ください。

- 大阪大学の国語の入試問題は難しいですか?

-

大阪大学の国語の問題は文学部のパターンとその他4文系学部文学部のパターンの2パターンになります。

どちらのパターンの問題も国語は高い難易度であると言えます。

問題文が長文かつ記述量が多く、難易度は高めです。

文章の難易度も高めであり、文章量も多いので、読解力と記述力の双方で高いレベルが求められます。

- 大阪大学の受験勉強で国語は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、大阪大学の受験勉強に必要な学習時間はだいたい3000時間前後が必要だと言われています。

つまり一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

現実的にこの学習時間を取ることは難しいので、できる限り高校1年生、2年生の間に少しでも学習を進めておくことを勧めます。

もし3年生から学習を進める場合はできる限り効率的に学習を進める必要があります。

受験勉強は国語だけではないので受験まで自分がどれだけ学習時間を取れるのかを考えて、その中で自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、国語の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

- 大阪大学の国語の出題傾向は?

-

大阪大学の国語の問題は現文2題・古文1題・漢文1題の構成が続いており幅広い学習が必要です。

基本的に全問記述式で、字数制限は設けられておらず記述量は多めになります。

文学部用の問題と法·経済·外国語・人間科学部用の問題に分かれており、両者に共通問題はなく別の試験となっています。

それぞれの細かい出題傾向については本文を確認してください。

- 大阪大学の数学は難しいですか?

-

【文系数学】

大阪大学の文系数学は標準レベルの問題が中心で、基礎を固めて過去問対策を行えば合格点を狙えます。ただし、出題範囲が広いため苦手分野をなくすことが重要です。大問は3題と少なく、1問落とすと大きく影響します。年度によって難易度は変動し、基本問題が多い年はミスが致命的になるため、基本事項の徹底が必須です。共通テストで8割以上が目安です。

【理系数学】

大阪大学の理系数学は難易度が高く、高度な計算力や論理的思考、推論力が求められます。年度ごとに多少の変動はあるものの、全体としてレベルは高く、教科書の内容を完璧に理解し、共通テストで8割以上を取ってようやく土台ができます。複数分野にまたがる融合問題や証明問題が多く、深い思考力が必要です。毎年、難問が1題出題される傾向があるため、注意が必要です。

- 大阪大学の受験勉強で数学は何時間程度毎日勉強したらいいですか?

-

高校3年生の場合、現時点での学力や学習の中身にもよりますが、だいたい3000時間前後が必要です。

一日に換算すると毎日10時間は学校の勉強時間以外に学習時間を取る必要があるといえます。

そのなかで自分の得意不得意や現時点での偏差値などから、数学の学習にどれだけ振り分けるかを考えましょう。

- 大阪大学の数学の出題傾向は?

-

【文系】

教科書や参考書を活用して、基本事項は完全に理解しておくことが必須です。解答仮定の既述も必要なので、理解するだけではなく論理だてて記述する力も求められています。

とくに難易度がさほどでもない年度の場合は、僅かなミスが命取りになります。基本事項を徹底し、計算ミスなどがないようにすることが求められます。

また、難度の高い問題も部分点をしっかりとれるようにすることも重要です。

【理系】

大阪大学の理系数学は、共通テストの配点が大幅に圧縮されます。「共通テストレベルの問題なら、解けて当然」という大阪大学の考え方がわかります。まず、教科書や教科書準拠の問題集は隅々まで理解できていることが求められます。

二次試験は、医学部なら85%、それ以外の学部は70%の点数を確保しましょう。手が付けられないほどの難問が出題されることはあまりありませんが、数Ⅲを中心に複雑で計算量の多い融合問題が出題されます。煩雑な計算が求められて高度な計算力が問われるなど、共通テストと比べて難易度はかなり高いのが特徴です。

- 難関大学に合格するためのサポートが充実しているオンライン予備校ですか?

-

はい。じゅけラボ予備校はオンラインの学習管理型予備校で、「難関大学受験対策講座」は難関大学志望者に特化した日次計画と個別サポートを行います。合格に直結する弱点補強と過去問対策を計画化し、必要に応じて塾のように即時質問(オプションのクイック指導)も対応できます。

- 難関大学受験に特化したオンライン個別指導をしてもらえますか?

-

じゅけラボ予備校では、「いつでもクイック指導」をご利用いただければ、オンライン個別指導塾と同じように難関大学に特化したオンライン個別指導が受講できます。志望校別対策と学力別カリキュラムを組み合わせ、一人ひとりに最適な学習計画を提供します。出題傾向や配点分析を踏まえた教材選定と一人ひとりに個別最適化されたカリキュラムにより、効率的に得点力を高めます。

- じゅけラボ予備校の東大対策はどのようなものですか?

-

じゅけラボ予備校では、東大受験に対応した個別プログラムの提供を行っています。

カリキュラムは学生一人ひとりの強みや弱点に焦点を当て、東大合格に必要な知識と思考力を高めることに重点を置いています。

東大の出題傾向を分析した教材の提供・個々の学力に合わせたカリキュラムの設計など、受験生の学力に合わせた最適なプログラムを提供しています。

東大に合格する可能性を1%でも上げていくにはどうすればいいのか?を常に意識して確実な東大合格を目指してサポートいたします。

- 塾や予備校なしでも東大に合格できますか?

-

はい、可能です。

塾や予備校に通う受験生が目立ちますが、独学で東大に合格する学生も多くいます。重要なことは、自分に合った学習方法を見つけ、計画的に学習を進めることです。

独学の場合は、適切な参考書や問題集の選定、自己管理能力、そして効率的な学習計画が成功の鍵となります。

- 独学での東大受験のポイントは?

-

独学で東大受験に成功するためには、自己管理能力と計画性が必要です。まず、東大の出題傾向を理解し、適切な参考書や問題集を選ぶことが大切です。

次に、学習計画を立て、それを守りながら効率的に学習を進めます。

また、定期的に自己評価を行い、計画を再調整する。

また苦手な分野を重点的に学習することも重要です。

- 東大の共通テストのボーダーラインは?

-

東大の共通テストのボーダーラインは毎年変動しますが、一般的には非常に高い得点が必要です。

詳しくは本文の「:東大合格に必要な共通テストのボーダーラインはどのくらい?」を参照してください。

- 東大合格のための生活スケジュールはどうすればいいですか?

-

東大合格を目指す場合、学習計画と生活スケジュールのバランスが重要です。

毎日の勉強時間を決め、それに従って計画的に学習を進めます。

また、十分な睡眠と適度な休息、健康的な食事を心がけることも大切です。

立てた計画が正しければそれ以上に無理に勉強をすることも必要ありません。

効率的な学習と健康維持の両立が、長期的な受験勉強には不可欠です。

- 東大受験に必要な勉強時間はどれくらい?

-

東大受験に必要な勉強時間は個人差が大きいですが、一般的には毎日8時間以上の学習が推奨されています。

ただし、質の高い集中学習が重要で、単に時間をかけるだけでは効果は低いです。

正しい学習計画を立て、自分に合ったペースで効率的に学習することが成功への鍵です。

- カリキュラムは具体的にどんな内容でしょうか?

-

カリキュラムは生徒一人ひとり内容が違う完全オーダーメイドのものとなります。

入会のタイミングで生徒の学力、志望校、学習可能な勉強時間、受験までの残り日数などを計算して1日単位で取り組む学習内容や学習タスク、教材ごとの学習方法を指定して、その内容が記載されている難関大学受験に向けた専用の学習計画をご提供します。

また、教材毎の習熟度の確認をテストで行い、そのテストの結果に合わせてそれ以降のカリキュラムの内容や学習スケジュールを修正していきます。

- 途中でコースを変更することは可能でしょうか?

-

もちろん可能です。じゅけラボのコースは志望校によって変わりますので、志望校の変更があれば途中で変更可能です。また志望校や受験校がまだ決まっていない場合での受講スタートもOKです。大体の方向性を決めてから徐々に志望校を絞り込んでいく進め方も可能です。志望校や受験希望校のご相談も受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

- 一人で学習を進められるか心配です。

-

じゅけラボ予備校では、生徒の「学力」「志望校」「カリキュラムにさける時間」などに合わせてオーダーメイドでカリキュラム作成を行いますので、基本的にはつまずかすに1人で難関大学受験に向けた学習を進めていくことが可能です。

ただ、どうしても「一人で進められているか心配」「進捗の確認を細かくお願いしたい」と言うご家庭は「見守りサポート」というオプションサービスを申し込むこともできます。

また、わからない問題をいつでも質問したい時に24時間365日オンライン指導を受ける事ができる「いつでもクイック指導」もご用意がありますので、難関大学合格に向けて自宅学習を成功に導く学習環境はご用意できますのでご安心ください。

- 指導はしてもらえるのですか?

-

オプションで「いつでもクイック指導」をお申し込みいただく事で、24時間365日オンライン家庭教師の指導をいつでもすぐに受講する事ができます。じゅけラボ予備校の難関大学受験対策講座は、一人ひとりに合わせたカリキュラム提供がメインとなっておりますので、本コースでは指導は原則行っておりません。また、生徒の学力に合わせたカリキュラムである事と、学習法まで具体的に提示しているため、基本的につまずかずに一人でも学習が進められるようになっています。ご心配な場合は「いつでもクイック指導」のオプション利用をご検討ください。

- 受講料以外に、費用は一切かからないのですか?

-

当校では教材を販売しておりません。お近くの書店やインターネット書店にて各自で必要な参考書をご購入していただきます。(志望校によっては受験までに4万円程度かかる場合があります。)

生徒様一人一人の学力や志望校のレベルに合わせて必要な参考書を選定しているので、最終的にはどんな教育サービスよりも教材費は安く済みます。

- いつでも入会・退会可能ですか?

-

月毎にいつでも入会、退会可能です。

入会については、毎月1日、16日がカリキュラム開始日になっており、それぞれ開始日の10日程前までにご連絡いただけますと開始可能です。退会の際は、退会の約1ヶ月前までにご連絡頂く必要がございます。

さあ、自分を 誇れる大学へ。

まずは毎月限定の

無料相談からSTART

志望校合格への最短ルート学習に取り組みませんか?