2024年度大学入試共通テスト地学基礎の傾向と対策については、近日中に更新予定です。

センター試験から大学入学共通テストに変わり、2021年度・22年度と2回実施され、共通テストの傾向がはっきりしてきました。

ここでは大学入学共通テスト 生物の対策について、2021年度・22年度の共通テスト出題傾向などを解説していきます。共通テストの傾向をしっかりと把握して正しい共通テスト対策を行っていきましょう。

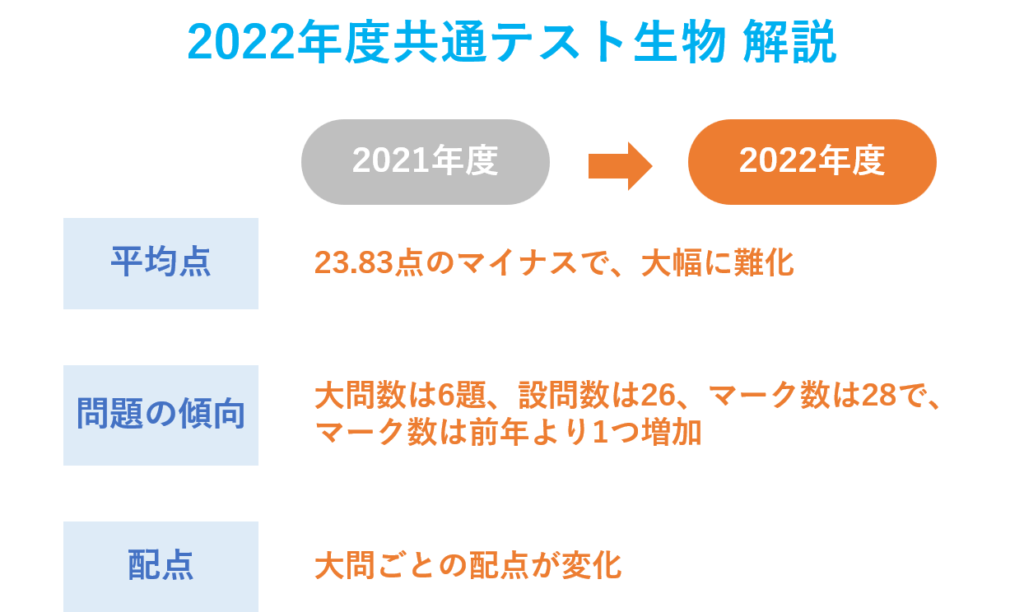

2022年共通テスト生物の解説

共通テスト2年目となる2022年度の生物はどのようになっていたのでしょうか。項目ごとに解説します。

2022年度共通テスト生物の平均点と2021年からの推移・難易度

2022年度大学入学共通テストの生物は、前年度の平均と比較すると23.83点のマイナスで、大幅に難化しました。

共通テスト生物の平均点推移

| 科目 | 満点 | 2022年度 平均点 |

2021年度 平均点 |

前年度との差 |

|---|---|---|---|---|

| 生物 | 100 | 48.81 | 72.64 | ▲23.83 |

共通テスト生物の分析と2023年度の予想

2022年の共通テスト生物の構成は、大問数は6題、設問数は26、マーク数は28で、マーク数は前年より1つ増えました。

生物の知識を基にした考察問題が増加し、選択肢の数が多い設問も増えました。図・表の数が減る一方で、文章でデータを示す問題やディスカッションの内容を読み取る問題も増加しました。その分回答にかかる時間が増え、難易度は大幅に上がった太と思われます。

知識を基に思考力や判断力を問うというのは共通テスト全体の傾向に沿ったもので、2023年度もこの傾向は続くものと思われます。前年度に比べて大幅に平均点が下がったためその分の調整があることが予想されますが、けっして油断せずに準備することが大切です。

2022年度共通テスト生物の配点・出題範囲

2022年度共通テスト生物は、教科書の各分野から出題され、ヤマをはるような学習では対応できなかったのではないかと考えられます。大問の中で複数の分野の内容を含む問題も多く、総合的に準備できているかどうかが問われました。

2022年度共通テスト生物 大問ごとの配点

| 大問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | 生物の系統・進化 | 12 |

| 2 | 個体群/遺伝子組み換え | 22 |

| 3 | 生殖・発生 | 19 |

| 4 | 動物(アリ)の行動 | 12 |

| 5 | 複数分野の総合問題 | 16 |

| 6 | 植物の環境適応 | 19 |

2023年度共通テスト生物の対策

共通テスト生物の問題傾向や配点などをお伝えしてきました。それではどのように準備・対策をしていけばよいのでしょうか。

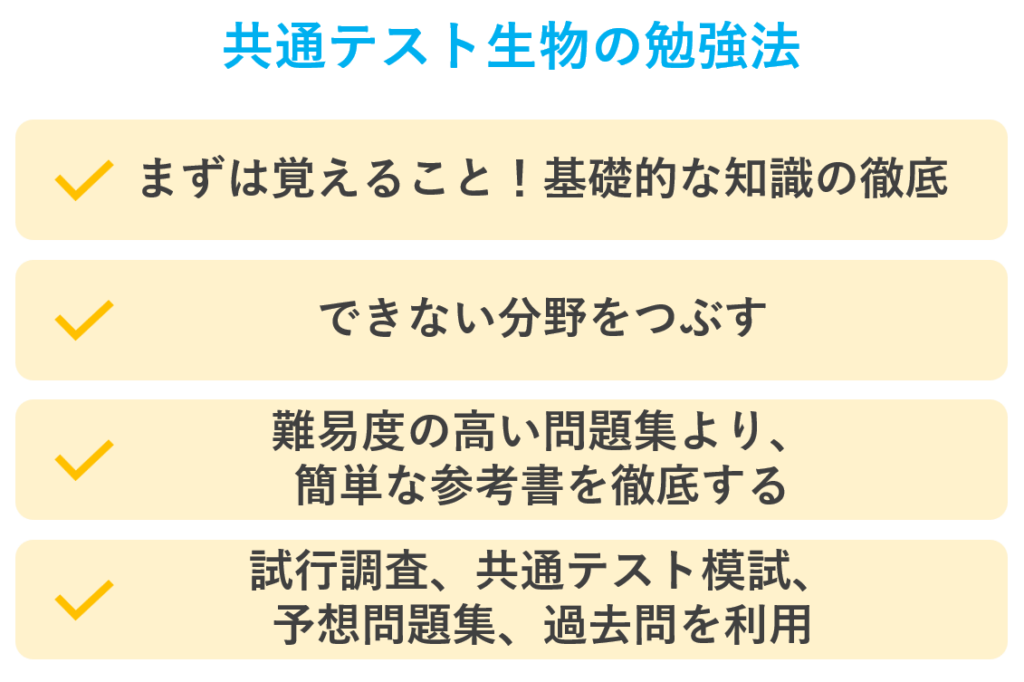

共通テスト生物 おすすめの勉強法まとめ

ここでは、共通テスト 生物のおすすめの勉強法を紹介します。

まずは覚えること!基礎的な知識の徹底

共通テストの傾向として、思考力や応用力を問う出題がされますが、基礎的なことができている前提となっています。まずは基礎的な知識を徹底して身につけ、教科書で問われている知識については間違いなく理解できるようにしましょう。

できない分野をつぶす

幅広い分野から偏りなく出題されるため、苦手分野を残すと得点に響きます。基礎的な事項から丁寧に理解し、演習を繰り返し、苦手分野をなくしましょう。

難易度の高い問題集より、簡単な参考書を徹底する

共通テストは教科書の範囲からの出題が基本です。難解な問題集にチャレンジするよりも、基本的な問題集・参考書を徹底的に理解するほうが、結局高得点に繋がります。

試行調査、共通テスト模試、予想問題集、過去問を利用

基礎を抑えたら、次に演習です。その際には共通テストの過去問にも積極的に取り組みましょう。共通テストとセンター試験は傾向が異なる部分もありますが、十分参考になります。

時間内に問題解決に導けるスピードを身につけるため、時間を測りながらの演習も必須です。

文系の受験生はいつから共通テスト対策に取り組むべき?

文系の生徒で共通テストでのみ生物を受験する場合、できれば春から、遅くとも夏ぐらいからは取り組みましょう。早めに取り組み知識の定着を図った上で演習に取り組みましょう。

現在の知識レベルによって何時間の学習をすればよいかは異なりますが、ベースがなければその分習得時間を割かなければいけなくなります。主要教科に割く時間が少なくなってしまうので、少しづつでもいいので早めに取り組むことをおすすめします。

共通テスト生物 直前対策

共通テスト直前になったら、できなかった問題を繰り返しやり、確実に解けるようにしておきましょう。何度も間違ってしまう問題は、基本的なことが理解できていない可能性があります。放置すると他にも解けない問題が出てくる可能性があるため、さかのぼって復習することも忘れずに。

また、過去問や模試を使っての時間配分の確認も重要です。

せっかく解ける問題を時間切れで解けないのはもったいないので、時間内に解ききることができるようにトレーニングをしておきましょう。

共通テスト生物 対策問題集・参考書

基礎基本を固めた上で読解力・理解力が求められていることを踏まえて、共通テストの傾向に沿った解説・アドバイスをしてくれる教材を吟味して、徹底的に使い倒しましょう。

人気の参考書やオリジナルで制作されたものなどが悪いわけではありませんが、自分の実力にあったものを徹底するほうが地力はつきます。

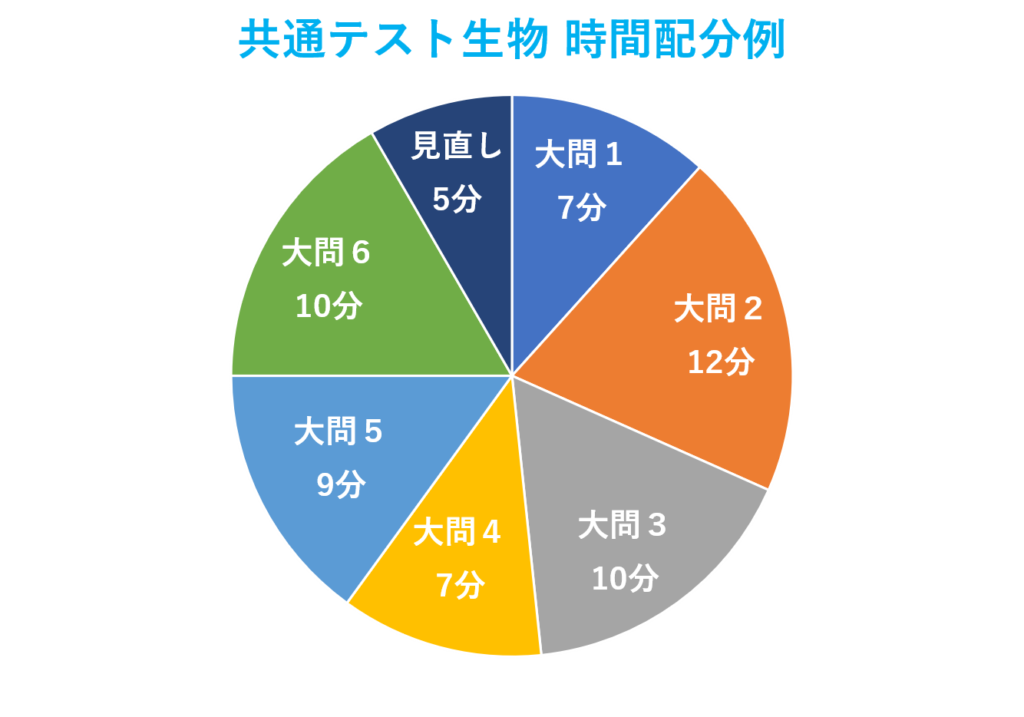

2022年度共通テスト生物 時間配分

共通テストはセンター試験に比べて読解量が多くなり、時間がタイトになっている傾向にあります。ここでは時間配分の例を紹介します。

共通テスト生物 時間配分例

共通テスト物理の時間配分例は下記のとおりです。

試験時間は60分。

見直し・チェックは余裕を持って行いたいところなので、時間を短縮できるよう工夫が必要です。

9割以上をめざす! 共通テスト 生物 時間配分例

| 大問1 | 7分 |

|---|---|

| 大問2 | 12分 |

| 大問3 | 10分 |

| 大問4 | 7分 |

| 大問5 | 9分 |

| 大問6 | 10分 |

| 見直し | 5分 |

| 計 | 60分 |

上記はあくまで目安です。

得意な問題傾向の設問は時間を短縮して、苦手問題傾向の設問には時間を余分にとるなどの調整は必要になります。あと、見直しの時間も最初から考慮した時間配分で取り組めるとミスもなくなり高得点に繋がります。

過去問や予想問題などで解答のコツをつかもう

時間内に解ききるためのコツをいくつかご紹介します。

設問・選択肢を先に読む

まず設問・選択肢を先に読んで、「何が問われているか」を把握したうえで問題文を読みましょう。

難しい問題はとばして簡単に答えられるものから取り組む

わからない問題にこだわって時間がなくなってしまうとあとの大問をまるまる解けないということもありえます。

わからない問題は潔く飛ばして、解ける問題から解いていきましょう。

生物以外の他教科の大学入学共通テスト対策

2021年・22年と実施された共通テストも傾向がはっきりしてきました。基礎的な知識が身についていることを前提に、思考力や応用力を問われるというのが全教科・科目を通じての傾向です。

受験対策も暗記中心のセンター試験対応のものから、共通テストに対応して行う対策に切り替えて行う必要があります。

生物以外の他の教科の共通テストの科目別問題傾向と対策を詳しく説明していますので、是非参考にして共通テスト対策の勉強を進めていきましょう。