2026年共通テスト英語対策

2025年度大学入学共通テスト

英語の傾向から考察

目次

ここでは、大学入学共通テストの英語対策について、2026年度(令和7年度)入試の出題傾向や対策について解説していきます。2026年度共通テストの英語の問題傾向をしっかりと把握して正しい共通テスト対策を行っていきましょう。

2025年度共通テスト英語解説

2025年度の英語は、どのような傾向にあったのか。項目ごとに解説します。

2025年度共通テスト英語の平均点(リーディング・リスニング)・2024年からの推移・レベル

| 科目 | 満点 | 2025年度平均点 | 2024年度平均点 | 前年度との差 |

|---|---|---|---|---|

| リーディング | 100 | 57.69 | 51.54 | +6.15 |

| リスニング | 100 | 61.31 | 67.24 | -5.93 |

2025年度の英語はリーディングの平均点が上がり、得点しやすいと感じた受験生が多かったようです。昨年度まで、2年連続で語数が増加していましたが、今年度は5612語で、前年より700語減少しました。

2025年度のリスニングの平均点はやや低下し、語数は昨年と同程度でした。一方、問題はやや難化し、平均点も低下しました。

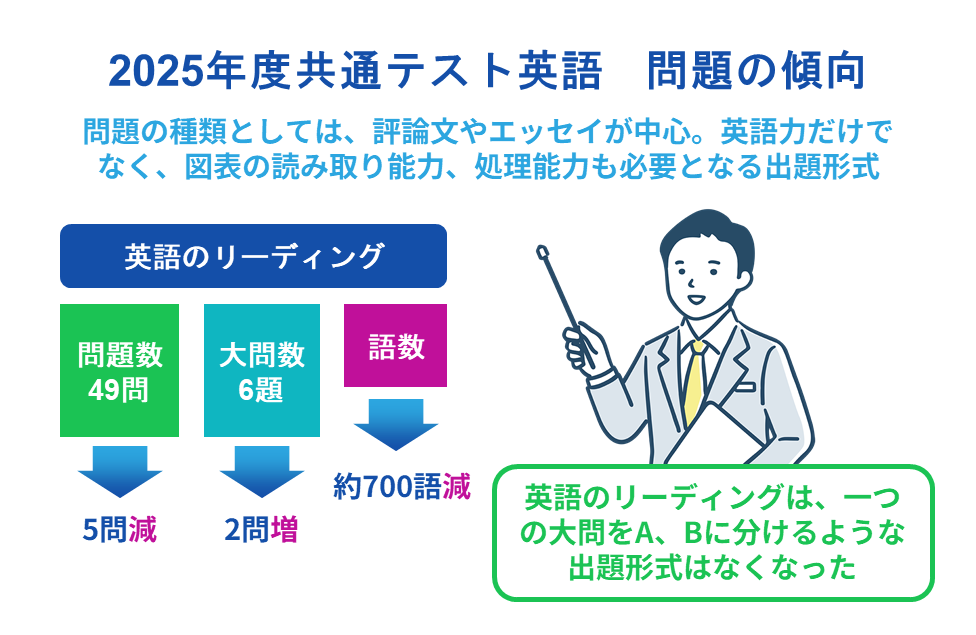

2025年度共通テスト英語 問題の傾向

2025年度共通テスト英語のリーディングは、前年度までの大問6題から8題に増加した一方、一つの大問をA、Bに分けるような出題形式はなくなりました。

前年まで、語数は増加傾向にありましたが、2025年は前年と比べて約700語減少しました。問題数も49問から44問になり、時間内に解き終えやすくなった一方、形式の変化に戸惑った受験生も多かったのではないかと思います。

問題の種類としては、評論文やエッセイが中心で、会話文の出題はありませんでした。図表と絡めた問題もあり、英語力だけでなく、図表の読み取り能力、処理能力も必要となる出題でした。

リスニングに関しては大問の数や解答数に変化はなく、昨年度に続きアジア訛り等ネイティブ以外の話者による発話があり、昨年同様の傾向だったと言えます。

2025年度共通テスト英語 配点

2025年度共通テスト英語の大問ごとの配点は下記のとおりです。

2025年度共通テスト英語 リーディング 大問ごとの配点・比率

| 大問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | パンフレットの読み取り | 6 |

| 2 | ブログ記事の読み取り | 12 |

| 3 | 物語文の読み取り | 9 |

| 4 | エッセイの添削 | 12 |

| 5 | メールの読み取り | 16 |

| 6 | 物語文の読み取り | 12 |

| 7 | 説明文の読み取り | 16 |

| 8 | レポートの作成 | 17 |

2025年度共通テスト英語 リスニング 大問ごとの配点・比率

| 大問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | A 短い発話の内容に合う英文を選ぶ | 16 |

| B 短い発話の内容に合う絵などを選ぶ | 9 | |

| 2 | 短い対話の内容に合う絵などを選ぶ | 16 |

| 3 | 短い対話の内容について、質問に対する答えを選ぶ | 18 |

| 4 | A やや長めの発話の内容に沿って図表を完成させる | 8 |

| B やや長めの発話の内容について、質問に対する答えを選ぶ | 4 | |

| 5 | やや長めの発話の内容について、ワークシートを完成、答えを選ぶ | 15 |

| 6 | A 二人の会話を聞いて、質問に対する答えを選ぶ | 6 |

| B 長めの会話・議論を聴いて、質問に対する答えやを選ぶ | 8 |

2026年度共通テスト英語 対策

リーディング

大問数等形式面では変更があったものの、日常的に目にするパンフレットや資料の読み取りといった問題は引き続き出題されました。また、絵と絡めた問題も出題され、単語を追うだけでなく内容をしっかり理解することが求められました。

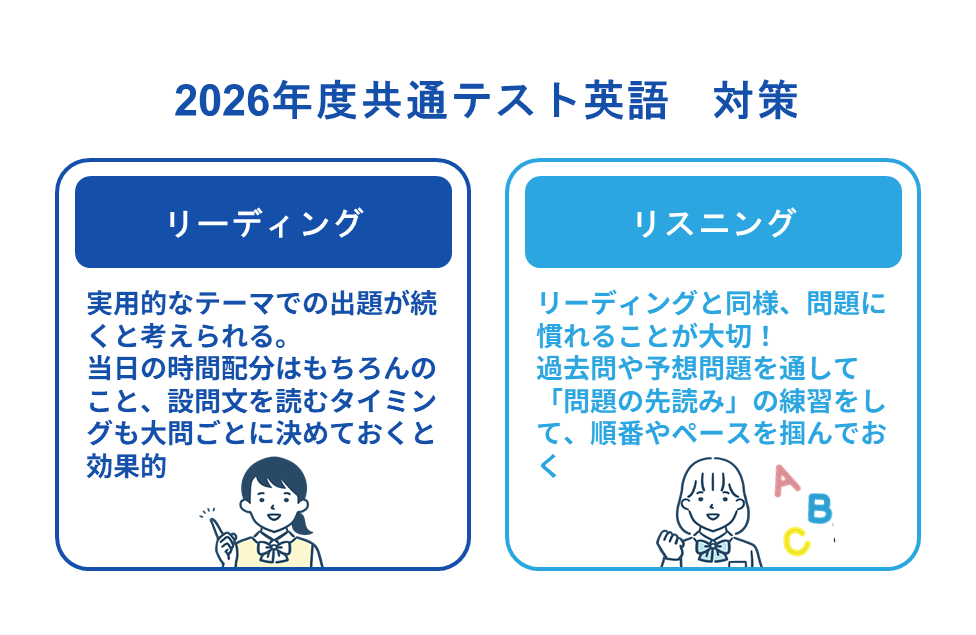

2026年度以降も、より実用的なテーマでの出題が続くと考えられます。英語に限らず共通テスト全般に言えることですが、基礎を固めた上で読解力・応用力、思考力・判断力が求められます。

英語のリーディングは、問題傾向に合わせた対策によって得点を伸ばしやすい科目です。そのため、出題形式に沿った教材を取り入れて準備することで、目標点を取ることができるようになります。共通テストの傾向に沿った解説・アドバイスをしてくれる問題集や参考書を吟味しましょう。当日の時間配分はもちろんのこと、設問文を読むタイミングも大問ごとに決めておくと効果的です。

設問文を読むタイミングの選択肢としては、以下の3通りが挙げられます。

- 全ての設問に目を通してから読解文を読み始める

- 読解文を読みながら下線が出てきたタイミングで設問を読む

- 読解文を全て読んでから設問を読み、解いていく

自分の好みや、問題の特徴、読解文の長さによってこれらを使い分けると良いでしょう。3は、一般的には推奨されませんが、問題文が短く、それに対して設問数が多い場合、下線がなく、内容把握の問題の場合には有効な場合があります。それ以外は、1と2をうまく使い分けるようにしましょう。

また、英語は、語彙力強化、読解力強化、速読力強化、問題解答力強化をそれぞれ行う必要があります。それぞれの力を伸ばすために必要な内容を必要な時期に取り組むことが重要です。

リスニング

リスニングもリーディングと同様、問題に慣れることが大切です。特に、過去問や予想問題を通して「問題の先読み」の練習をしましょう。問題の先読みとは、リスニング音源が始まる前や音声の間の時間で、先に問題を読んでおくことです。これが、本番のリスニング試験で大事な部分を聞き逃さないための鍵になります。

先読みのコツは、読み上げが1回のみの問題にフォーカスして読むことです。共通テスト開始から問題文の音声が始まるまでの間、問題同士の間の時間をうまく活用するようにしましょう。

練習で、先読みの順番やペースを掴んでおけば、当日効率よく問題を解くことができます。

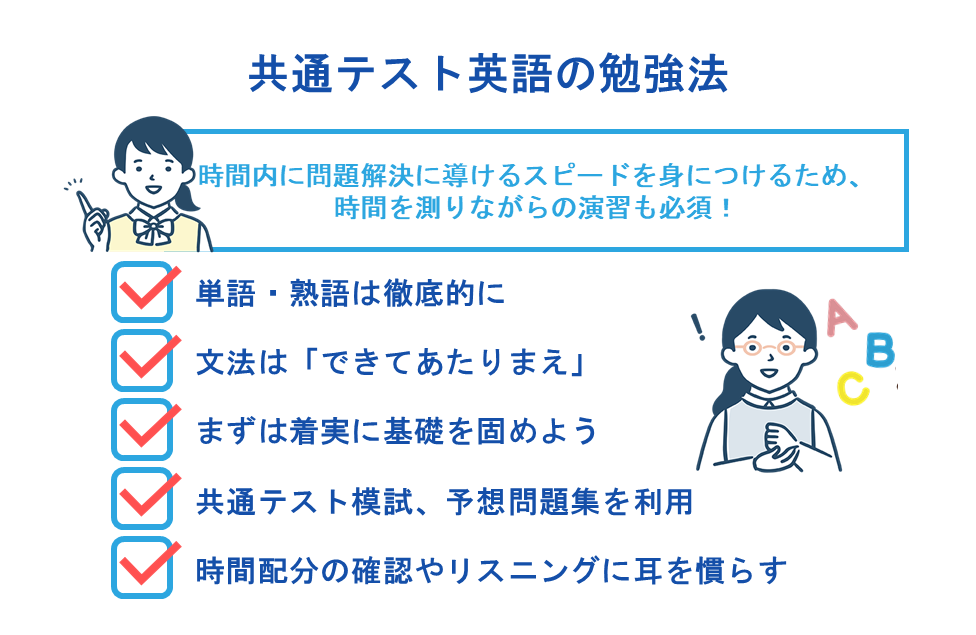

共通テスト英語の勉強法

共通テストの英語の問題傾向や対策について解説してきました。

それではどのように準備をしていけばよいのか。重複する部分もありますが、ご紹介します。

単語・熟語は徹底的に

リーディングに必須の長文読解力と語彙量との相関係数は約0.8あるというデータがあります。これはかなりの相関関係がある、言い換えると、語彙量が多ければ多いほど、長文読解力もあるということです。

高校生が学ぶ単語数は全体で1800〜2500程度。共通テストでは教科書レベルの単語・熟語が問われるわけですから、対策を強化し、語彙量を増やすことで、そのままリーディング対策に繋がります。

そしてそれはそのまま個別入試の攻略にも役立つわけで、重点的に対策することが求められます。

共通テスト英語では、文法は「できてあたりまえ」

共通テストでは文法問題は単体では出題されていません。より思考力や判断力を問うことを重視するようになり、今後も直接的に問われることはないと予想できます。

しかしそれは文法を軽視していいということではありません。文法理解ができていることを前提とした問題が出題されるということで、共通テスト対策問題集に出てくる文法問題は完璧に解けるように仕上げておきましょう。

個別試験では従来どおり文法問題が出題される大学が多いことが予想されるので、英語が貸される場合は個別試験を攻略するための文法問題対策を行うことで、そのまま共通テストの文法問題の対策になると言えます。個別試験の文法問題対策として、文法(語法)問題集を1冊完璧に仕上げておくのが良いでしょう。

共通テスト英語 対策問題集・参考書

英語の共通テストでは、知識量だけを問うような文法や発音・アクセントの問題がなくなりました。英語を深く理解した上で正解を選ばなければいけない問題が多くなっています。速読力や文意を正しく捉える力、グラフや図表を分析して必要な情報を素早く見つける力などが必要になっています。

基礎基本を固めた上で読解力・理解力が求められていることを踏まえて、参考書を有効活用しましょう。具体的には、まずは共通テストの問題にフォーカスするのではなく、着実に基礎を固めましょう。単熟語、文法構造の教材を仕上げることが大切です。そのうえで、簡単な長文読解の問題集から始めます。読解は、数をこなすことで、読む速度と正確性を上げることができます。長文問題の文章がある程度読めるようになったら、共通テストの傾向の問題にトライしていきましょう。こちらも数をこなすことが大切です。予想問題が載っている対策問題集を利用しましょう。

共通テスト 英語の形式に慣れよう

前の部分でも触れたとおり、共通テストの形式に慣れるために、予想問題、共通テスト模試を解いていきましょう。 時間を図って実戦形式で解く演習方法も有効です。時間配分や設問を読むタイミング、見直しの順序を身に着けるようにしましょう。

事前に形式に慣れておくことで、試験本番に落ち着いて対応し問題を処理できるようになります。

共通テスト英語 直前対策

共通テスト直前になったら、どのような対策をするのがいいでしょうか。

まずは、できなかった問題を繰り返しやり、確実に解けるようにしておきましょう。何度も間違ってしまう問題は、基本的なことが理解できていない可能性があります。放置すると他にも解けない問題が出てくる可能性があるため、さかのぼって復習することも忘れずに。

また、過去問や模試を使っての時間配分の確認や、リスニングに耳を慣らすことも重要です。センター試験の時と比べると問題の語数も増え、時間はタイトになっています。また、リスニングでは1回読み問題もあり、本番、聞き逃さないことが大切になります。せっかく解ける問題を時間切れで解けないのはもったいないので、時間内に解ききることができるようにトレーニングをしておきましょう。

2025年度 共通テスト英語〈リーディング〉の傾向と2026年度に向けての対策

2025年度 共通テスト英語 リーディングの問題傾向・構成や配点・時間配分の概要については下記のとおりとなっています。

重複する箇所もありますが、次年度に向けての参考にしてください。

共通テスト英語〈リーディング〉 構成・配点

| 大問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | パンフレットの読み取り | 6 |

| 2 | ブログ記事の読み取り | 12 |

| 3 | 物語文の読み取り | 9 |

| 4 | エッセイの添削 | 12 |

| 5 | メールの読み取り | 16 |

| 6 | 物語文の読み取り | 12 |

| 7 | 説明文の読み取り | 16 |

| 8 | レポートの作成 | 17 |

共通テスト英語〈リーディング〉 時間配分例

2025年度共通テスト英語 リスニング 大問ごとの配点・比率

| 大問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | A 短い発話の内容に合う英文を選ぶ | 16 |

| B 短い発話の内容に合う絵などを選ぶ | 9 | |

| 2 | 短い対話の内容に合う絵などを選ぶ | 16 |

| 3 | 短い対話の内容について、質問に対する答えを選ぶ | 18 |

| 4 | A やや長めの発話の内容に沿って図表を完成させる | 8 |

| B やや長めの発話の内容について、質問に対する答えを選ぶ | 4 | |

| 5 | やや長めの発話の内容について、ワークシートを完成、答えを選ぶ | 15 |

| 6 | A 二人の会話を聞いて、質問に対する答えを選ぶ | 6 |

| B 長めの会話・議論を聴いて、質問に対する答えやを選ぶ | 8 |

リーディングでおすすめの時間配分は、下記のとおりです。

| 第1問 | 6分 |

|---|---|

| 第2問 | 6分 |

| 第3問 | 6分 |

| 第4問 | 6分 |

| 第5問 | 13分 |

| 第6問 | 11分 |

| 第7問 | 13分 |

| 第8問 | 14分 |

試験時間は80分なので、上記の時間だと5分余ります。

見直しの際は、以下の2点を必ず確認した上で、不安な問題の見直しに入るようにしましょう。

- マークシートのずれがないか

- 名前、受験番号の書き漏れ、書き間違いがないか

英語の設問別の時間配分の目安を記載しましたが、あくまで目安の為、得意な問題傾向の設問は時間を短縮して、苦手な問題傾向の設問には時間を余分にとるなどの調整が必要になります。あと、見直しの時間も最初から考慮した時間配分で取り組めるとミスもなくなり高得点に繋がります。

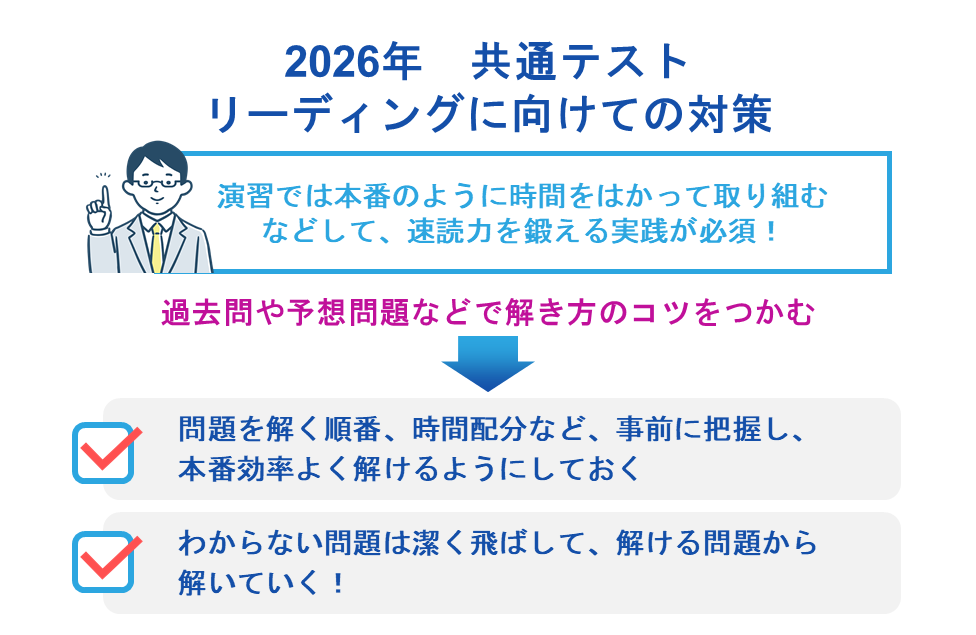

2026年 共通テスト リーディングに向けての対策

長文の速読力が鍵。過去問での演習が必須

問題数に比して時間が足りないという人が多いと思います。長文の読解に時間がかかると、それだけ問題に取り組む時間も少なくなり、正答率も下がります。

日常の学習や模試・過去問・予想問題などの演習で本番のように時間をはかって取り組むなどして、速読力を鍛える実践が必須です。

過去問や予想問題などで解き方のコツをつかもう

時間内に解ききるためのコツをいくつかご紹介します。

事前に傾向をつかむ

共通テストは、大問ごとに出題に特色があります。問題を解く順番、時間配分など、事前に把握し、本番効率よく解けるようにしましょう。

わからない問題はとばす

共通テストの一問あたりの配点は、だいたい2〜3点です。わからない問題にこだわって時間がなくなってしまうということは、2〜3点のために取れたかも知れない5点・10点を失う可能性があるということです。

わからない問題は潔く飛ばして、解ける問題から解いていきましょう。

2025年度 共通テスト英語〈リスニング〉の傾向と2026年度に向けての対策

2025年度 共通テスト英語 リスニングの問題傾向・構成や配点・時間配分の概要については下記のとおりとなっています。

重複する箇所もありますが、次年度に向けての参考にしてください。

共通テスト英語〈リスニング〉 配点・構成

| 大問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | A 短い発話の内容に合う英文を選ぶ | 16 |

| B 短い発話の内容に合う絵などを選ぶ | 9 | |

| 2 | 短い対話の内容に合う絵などを選ぶ | 16 |

| 3 | 短い対話の内容について、質問に対する答えを選ぶ | 18 |

| 4 | A やや長めの発話の内容に沿って図表を完成させる | 8 |

| B やや長めの発話の内容について、質問に対する答えを選ぶ | 4 | |

| 5 | やや長めの発話の内容について、ワークシートを完成、答えを選ぶ | 15 |

| 6 | A 二人の会話を聞いて、質問に対する答えを選ぶ | 6 |

| B 長めの会話・議論を聴いて、質問に対する答えやを選ぶ | 8 |

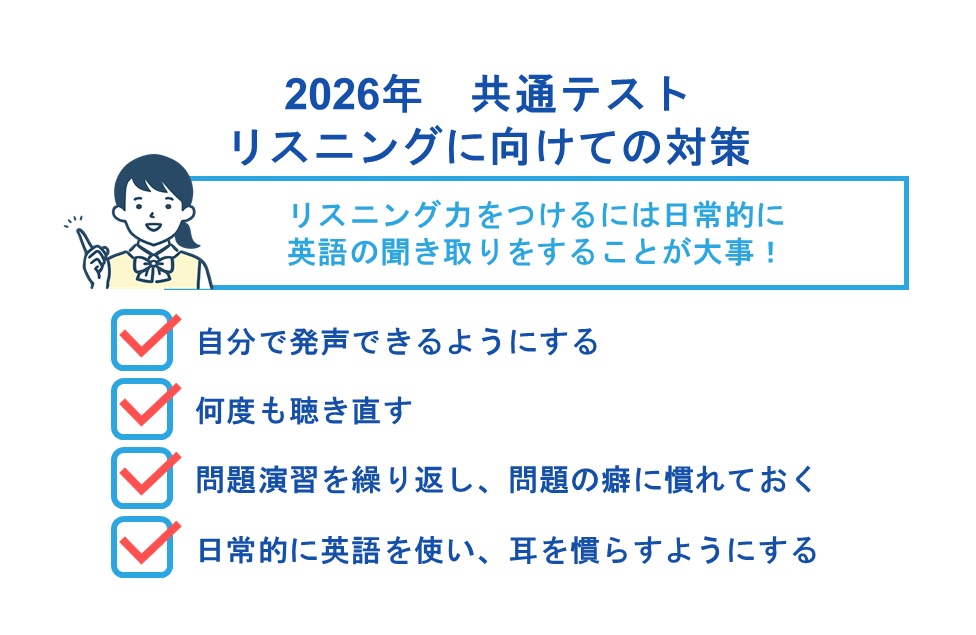

2026年 共通テスト リスニングに向けての対策

自分で発声できるようにする

リスニング力をつけるために、最初から試験音声等を聞くところからスタートする受験生もいますが、まずは実際の音声に似せて英文1文を発声できるようにすることが重要です。リスニングの難しさは、認識している単語や熟語の音声と実際に読まれる時の音声の違いによって生じます。

実際に英文が読まれる時は、単語が連続していますので、強く読まれるところ、弱く読まれるところ、音が消えてしまう、変わってしまうところなど、単語単体で聞くのとは異なる聞こえ方がします。そのため、まずは自分で、実際の音声に似せて発生できる単位を単語→熟語や連語→句→節→文の順に長くして行くのが効果的です。

音声付きの例文暗記の教材を利用するといいでしょう。

何度も聴き直す

リスニング力をつけるには日常的に英語の聞き取りをすることが大事です。

ただ、漫然と聴いているだけではさほど効果はありません。共通テスト英語のリスニング問題をしっかり聞き取れるようになるには、問題音声が何を言っているか、スクリプトのとおりに聞こえるようになるまで何度も音源を聞くことが効果的です。最初から問題文を見ずに聞き取るのは大変なので、問題文を観ながら何を言っているかを把握し、そのあとは問題文通りに言っているのが聞き取れるようになるまで繰り返し聴きましょう。

そうすると、聞きとれなかった部分が自然と聞こえるようになってきます。これを繰り返しましょう。

問題演習を繰り返し、問題の癖に慣れておく

共通テスト英語のリスニングでは、図や表を組み合わせた問題が出題されます。問ごとに図や問題文を読むための時間が与えられますが、このときに回答に関係しそうな箇所をチェックしておくことで、流れてくる音声が聞き取りやすくなります。リスニングの問題演習を繰り返して、共通テストリスニングのくせに慣れておきましょう。

長期的な学習

高校1年生、2年生の段階では、共通テストで点を取れるための勉強にフォーカスするのではなく、リスニング力そのものを上げる勉強をすることも大切です。

長期的には、共通テストの傾向のものに限らず、日常的に英語を聞くことも大切です。you tube で英語のプレゼンテーションやニュースを見るなど、日常的に英語を使い、耳を慣らすようにしましょう。

よくある質問

-

リーディングが解き終わりません。どうしたら良いですか?

-

共通テストのリーディングは読解の量が多く、問題数に比して時間が足りないという人が多いと思います。長文の読解に時間がかかると、それだけ問題に取り組む時間も少なくなり、正答率も下がります。

日常の学習や模試・過去問・予想問題などの演習で本番のように時間をはかって取り組むなどして、速読力を鍛える実践が必須です。

-

リスニング力を上げるにはどうすればいいですか?

-

リスニング力をつけるためには、問題を解く際に、

・自分で発声できるようにすること

・リスニング音源を何度も聴き直すこと

・本番のレベル、形式の問題演習を繰り返すこと

が有効です。

また、高校1年生、2年生の段階では、共通テストで点を取れるための勉強にフォーカスするのではなく、リスニング力そのものを上げる勉強をすることも大切です。

長期的には、共通テストの傾向のものに限らず、日常的に英語を聞くことも大切です。you tube で英語のプレゼンテーションやニュースを見るなど、日常的に英語を使い、耳を慣らすようにしましょう。

英語以外の他教科の大学入学共通テスト対策

基礎的な知識が身についていることを前提に、思考力や応用力を問われるというのが全教科・科目を通じての共通テストの傾向となっています。

他教科の共通テストの科目別問題傾向と対策も詳しく説明していますので、是非参考にして共通テスト対策の勉強を進めていきましょう。

共通テストを完全攻略できる学習に取り組んでみませんか?