2026年共通テスト国語対策

2025年度大学入学共通テスト

国語の傾向から考察

本ページでは以下のことがわかります。

共通テスト国語で高得点を取るには、形式や配点を把握したうえで、基礎を徹底し、思考力・応用力を鍛える演習が不可欠です。特に時間配分の工夫と過去問・予想問題の活用がポイント。苦手分野の克服や読解力の強化も早期に取り組むことで、安定した得点につながります。キーワード「共通テスト 国語 対策」に沿った対策を実践し、得点力アップを目指しましょう。

大学入学共通テストでは、知識の量ではなく、応用力や分析力を問う傾向が定着してきました。ここでは大学入学共通テスト国語の出題傾向・対策などを解説していきます。共通テストの傾向をしっかりと把握して正しい共通テスト対策を行っていきましょう。

2025年度共通テスト国語の解説(現代文・古文・漢文)

2025年度の国語は、どのような傾向にあったのか。項目ごとに解説します。

2025年度共通テスト国語(現代文・古文・漢文)の平均点と2024年からの推移

2025年度大学入学共通テストの国語は、前年度の平均と比較するとプラス10.17点と、平均点だけ見ると易化しました。

易化した2025年度共通テスト国語

| 科目 | 満点 | 2025年度平均点 | 2024年度平均点 | 前年度との差 |

|---|---|---|---|---|

| 国語 | 200 | 126.67 | 116.50 | +10.17 |

前年度から2年連続で平均点が10点以上上がりました。選択肢が例年の5択に対して4択となった問題が多かったことで、解きやすくなったためと考えられます。

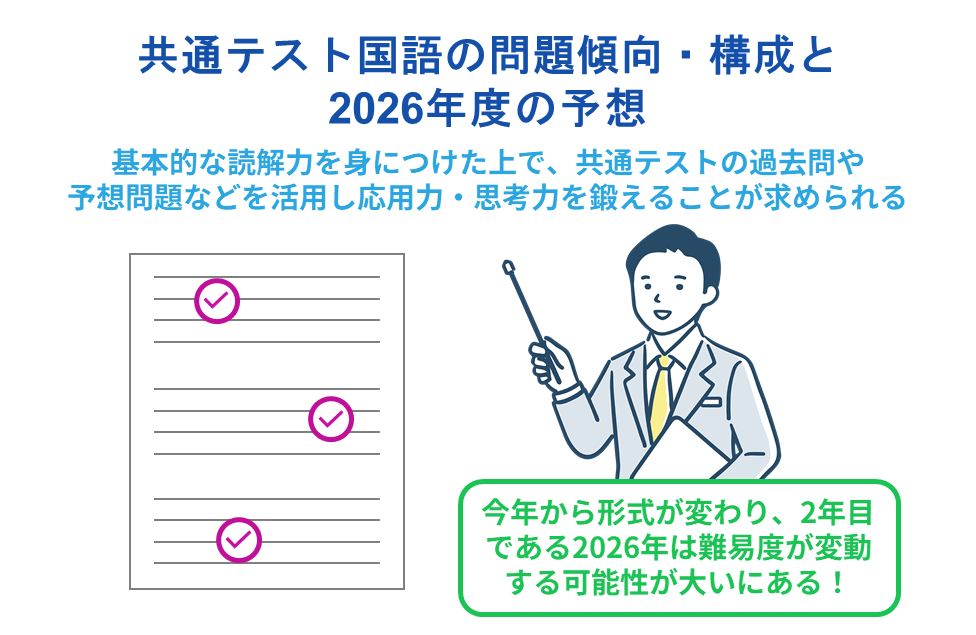

共通テスト国語の問題傾向・構成と2026年度の予想

共通テスト国語の構成は、例年の評論・小説・古文・漢文の4題に加えて、「実用的な文章」として、言葉づかいに関するテーマで出題されました。複数の資料から情報を適切に把握し読み解く力を問う出題で、共通テストの趣旨である思考力や応用力を問う問題でした。

基本的な読解力を身につけたうえで、共通テストの過去問や予想問題などを活用し応用力・思考力を鍛えることが求められます。

一方で、残りの大問では複数の資料や文章から読み取るような形式がなくなり、以前のセンター試験のような形式となりました。

また、2025年度は2024年と同様、漢字問題で、センター試験の形式であった傍線部の漢字に相当する漢字を含むものを選ぶ問題が出題されました。

今年から形式が変わり、2年目である2026年は難易度が変動する可能性が大いにあります。去年、今年と2年連続で平均点が上がっていることから、来年は平均点が下がる可能性も高いと考えられます。過去問だけでなく、予想問題等も利用し、対策していくことが大切です。

2025年度共通テスト(現代文・古文・漢文)配点

2025年度共通テスト国語の大問ごとの配点は下記のとおりです。「実用的な文章」が追加されたことで、評論・小説・古文・漢文の4題の配点が5点ずつ低くなりました。

2025年度共通テスト国語 大問ごとの配点

| 大問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | 論理的文章 | 45 |

| 2 | 文学的文章 | 45 |

| 3 | 実用的な文章 | 20 |

| 4 | 古文 | 45 |

| 5 | 漢文 | 45 |

2025年度共通テスト国語の対策

共通テスト 国語の問題傾向や配点などをお伝えしてきました。

それではどのように準備をしていけばよいのでしょうか。

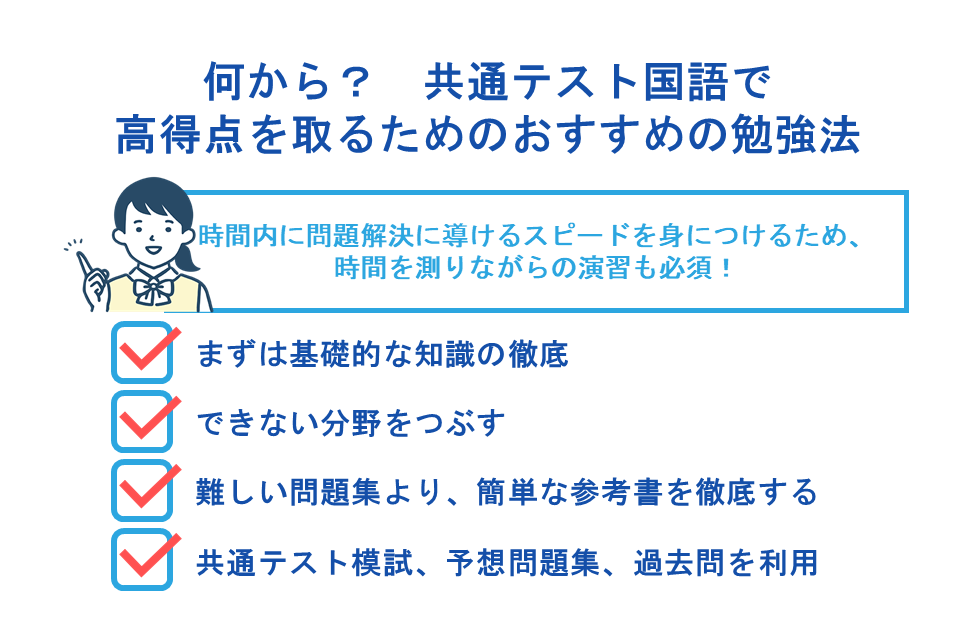

何から? 共通テスト国語で高得点を取るためのおすすめの勉強法

ここでは、共通テスト国語のおすすめの勉強法を紹介します。

まずは基礎基本の徹底

共通テストの傾向として、思考力や応用力を問う出題がされますが、基礎的なことができている前提となっています。まずは基礎を徹底し、教科書で問われている知識については間違いなく理解できるようにしましょう。特に、古文の基本単語や文法、品詞、漢文の頻出表現は覚えるようにしましょう。基本を押さえ、文章の内容をしっかり理解できるようにすることが大切です。

できない分野をつぶす

現代文、古文、漢文の配点は固定されているため、苦手分野を残すと得点に響きます。基礎的な事項から丁寧に理解し、演習を繰り返し、苦手分野をなくしましょう。

難しい問題集より、簡単な参考書を徹底する

共通テストに限らず、入試は教科書の範囲からの出題が基本です。難解な問題集にチャレンジするよりも、基本的な問題集・参考書を徹底的に仕上げて、まずは基礎〜標準問題で失点しない土台固めから取り組むことで、得点を安定化することができます。

共通テスト模試、予想問題集、過去問を利用

基礎を押さえたら、次に演習です。その際には共通テストの過去問にも積極的に取り組みましょう。共通テストとセンター試験は傾向が異なる部分もありますが、センター試験の過去問も十分練習になります。

時間内に問題を解答するスピードを身につけるため、時間を測りながらの演習も必須です。

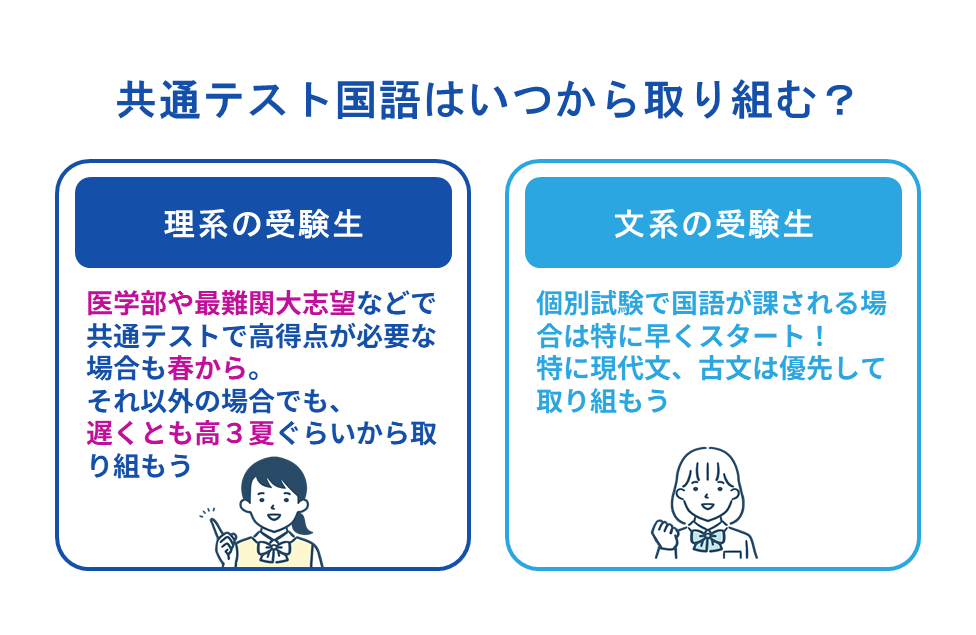

共通テスト国語はいつから取り組む?

理系の受験生はいつから?

理系の生徒でも、とくに現代文で身につけるべき読解力は、共通テストで多くなっている他の科目の文章量の多い問題の読解に直結します。また読解力を伸ばすためには長い時間がかかるものですので、早めに取り組みましょう。

古文も読解要素が強いため、現代文の学習がひと段落したら取り組みましょう。漢文は暗記要素が強いため、現代文や古文に比べると比較的短期で仕上げられますが、個別(二次)試験で課される場合には高3春から始めましょう。医学部や最難関大志望などで共テで高得点が必要な場合も春から始めたほうがいいでしょう。それ以外の場合でも、遅くとも高3夏ぐらいから取り組みましょう。多様な題材(予想問題集や過去問など)を活用して演習に取り組みましょう。直前期でいいというアドバイスがされることもありますが、早めに取り組んでおくことで、模試を有効に活用できますし、問題のパターンやスピードに慣れておくことをおすすめします。

文系で国立・公立大学を目指す場合の古文や漢文への取り組みはいつから?

文系学部で個別試験で国語が課される場合は特に早くスタートしましょう。特に現代文、古文は優先して取り組みましょう。漢文は直前でも間に合うという意見もありますが、そうすると他の教科・科目の勉強時間を削らなくてはならなくなり、焦ることになります。一日少しの時間でいいので早めに学習を始めることで知識が定着し、受験直前の準備も楽になります。

共通テスト国語 直前対策

共通テスト直前になったら、現代文は時間を計って演習を行い、古文、漢文は知識維持のための復習と演習に取り組みましょう。何度も間違ってしまう問題は、必須知識の抜け漏れの可能性がありますので、さかのぼって復習することも忘れずに。また、なぜその答えになるのか、文章のどこから読み取れるのかを明確に言えることを完成ラインとして進めていきましょう。

また、過去問や模試を使っての時間配分の確認も重要です。解答順やかける時間、見直し時間の確保など、点数を最大化するための時間配分、戦略を練っておきます。

せっかく解ける問題を時間切れで失点してしまうのはもったいないので、時間内に解ききることができるようにトレーニングをしておきましょう。

共通テスト国語 対策問題集・参考書

参考書や問題集選びのポイントは、自分にあったものを選ぶことです。書店などで実際に見てみて、解説や内容が自分にあっているものを選びましょう。しっかりと吟味して教材を決めた後は、徹底的に使い倒しましょう。

文系の人や、理系でも東大、京大を受験する人など、二次試験で国語が必要な人は、共通テストの問題集に限らず、自分にあった国語の参考書を選ぶようにしましょう。その場合、選択問題や記述問題など、幅広く出題されているものがおすすめです。

一方、二次試験で国語を使わない人は、共通テストの対策を徹底しましょう。共通テスト問題集や模試の問題を解き、解いた後には解説を熟読するようにしましょう。解説から、出題の意図を知ることが大切です。また、共通テストの傾向の問題に数多く触れることで、選択問題の選択肢の絞り方を習得することができます。

2025年度共通テスト国語 時間配分

共通テストはセンター試験に比べて読解量が多くなり、時間がタイトになっている傾向にあります。ここでは時間配分の例を紹介します。

共通テスト国語 時間配分例

共通テスト国語の時間配分例は下記のとおりです。

試験時間は2025年度共通テストから80分から90分となりました。

見直し・チェックは余裕を持って行いたいところなので、時間を短縮できるよう工夫が必要です。

共通テスト 国語 時間配分例

| 大問1 | 論理的文章 | 20分 |

|---|---|---|

| 大問2 | 文学的文章 | 20分 |

| 大問3 | 実用的文章 | 15分 |

| 大問4 | 古文 | 15分 |

| 大問5 | 漢文 | 15分 |

| 見直し | 5分 | |

| 計 | 90分 |

上記はあくまで目安です。

得意な問題傾向の設問は時間を短縮して、苦手な問題傾向の設問には時間を余分にとるなどの調整は必要になります。また、見直しの時間をもう少し多めにとっておいて、得点できるはずの問題の見直しを徹底的に行い、必要得点を確保する時間戦略も有効です。

過去問や予想問題などで解き方のコツをつかもう

時間内に解ききるためのコツをいくつかご紹介します。

設問・選択肢を先に読む

まず設問・選択肢を先に読んで、「何が問われているか」を把握したうえで問題文を読みましょう。問題文を読む際には、設問に関連する箇所に傍線やチェックを付けると効果的です。傍線やチェックだらけになってしまうと逆に混乱することもあるため、なるべく重要箇所のみ、また関連する設問番号を付すのもいいでしょう。

わからない問題はとばす

わからない問題にこだわって時間がなくなってしまうとあとの大問をまるまる解けないということもありえます。わからない問題は潔く飛ばして、解ける問題から解いていきましょう。

見直し時間に余裕があれば再度トライしてみましょう。

2025年共通テストで9割を目指すには?

国語の共通テストで安定して9割取るためにやるべきことは?

共通テスト国語で9割を目指すには、やはりなるべく早い段階から準備を始める必要があります。とくに現代文の場合文章を読む力が必須ですが、一朝一夕で身につくものではありません。なるべく高1・高2の段階から漢字や語句(意味)を覚える、教科書等の文章を読み込むなどして、読解力を養成しておく必要があります。

高3から始める場合でも、まずは漢字・語句の暗記が必要です。最低限の漢字・語句がわかっていないと文章の意味や設問の意味がわからず、9割を超えるのは難しいでしょう。もちろん、語句問題でも失点できません。とはいえ時間をかけすぎても他の学習にかける時間が足りなくなりますので、問題集などで最低限必要なものをマスターしましょう。

現代文の対策の際には、闇雲に問題を解くのではなく、まず現代文のパターンを押さえることが大切です。そのため現代文の正しい読み方を伝える参考書などを一冊マスターし、その上で問題集や過去問に当たるようにしましょう。

予想問題は数多くこなすことが大切です。時間配分や選択問題の解き方など、完全に習得できるまで繰り返しましょう。本番と同じ形式の問題に取り組むことで、自分に何が足りないのか(読むスピードなのか、古文・漢文の知識なのか、など)を知ることができます。

また、2025年から、大問1、2、4、5の問題が以前のセンターに近い形となりました。過去問に取り組む際は、共通テストだけではなくセンター試験の過去問も活用しましょう。

共通テスト国語で8割切らない学習方法は?

基本的には上述の9割を超えるための学習法と大きく違いはありません。現代文であれば漢字や語句、古文・漢文は文法や語法・句法を確実なものにし、そのうえで解き方のパターンを参考書などで習得しましょう。

8割以上の得点を狙う場合、時間切れを避けることも重要です。そのためには素早い読解力が必要です。評論や古文を多く読み込み話題や展開、独特の言い回しに慣れるようにしましょう。過去問や模試で時間配分の練習をすることも効果的です。

国語の点数が取れない生徒の対処法

国語で点数が取れないという生徒は、現代文が苦手、または古文や漢文がよくわからないという場合が多くあります。

現代文の場合は上述の「9割を目指すには」と同様、まずは漢字や語句をマスターし、そのうえで読解問題でどこから読み取れるのか、なぜそう判断できるのかといった判断基準を細かく把握していきましょう。解説の詳しい問題集を使うことをお勧めします。また読解力は一朝一夕で身につくものではないので、なるべく早く対策を始めることが重要です。

古文・漢文の場合は文法や句法・語法をおさえることがまず重要です。そこをおろそかにしているとどんなに問題の量をこなしたとしても得点は伸びません。いきなり演習に入るより、必須知識を完璧に仕上げる方が点数が伸びやすいのは間違いありません。

共通テスト利用入試で国語は使える?おすすめの受け方は??

多くの私立大学で共通テストを利用した入試が採用されています。

そのメリットやオススメの受け方には、どんなものがあるでしょうか。

共通テスト利用で国語を使うメリットデメリット

共通テスト利用入試のメリットは、なんといっても複数の大学の対策を同時に行えることです。共通テストの点数次第で複数の大学に出願して合格できる可能性が高くなります。とくに国公立を受験する人で私立も併願する人は、共通テストで高得点を取れれば私立の個別試験を受験せずに合格できる可能性もあります。

多くの私立大学で共通テスト利用入試を取り入れており、文系学部では国語選択できる大学もあります。中には、共通テストの国語の得点として、現代文、現代文と古文の点数のみを利用する大学もあります。国公立大学の受験生は積極的に利用したいところです。

ただ、募集人数が少なく倍率が高くなる傾向にあること、大学によって出願のスケジュールなどが大きく異なるため、個別に確認しなければならないことなど、いくつかのデメリットは存在します。

共通テスト国語を使って受験するおすすめの受け方

国語のなかでも現代文が得意という場合は、国語は現代文のみの3教科型で受験できる大学が複数あるため、そちらへの出願をすることで合格可能性を上げることができます。

たとえば青山学院大学や立教大学、法政大学、中央大学など、いわゆるGMARCHでも複数の学部で2教科・3教科型で国語は現代文のみという学部学科があるため、検討するとよいかもしれません。

よくある質問

-

共通テスト国語の時間配分が難しいです。どうすればいいですか?

-

共通テストの国語では、大問1、2は各20分、3〜5は各15分を目安にすると良いでしょう。

見直し・チェックは余裕を持って行いたいところなので、時間を短縮できるよう工夫が必要です。

得意な問題傾向の設問は時間を短縮して、苦手な問題傾向の設問には時間を余分にとるなどの調整も必要になります。また、見直しの時間をもう少し多めにとっておいて、得点できるはずの問題の見直しを徹底的に行い、必要得点を確保する時間戦略も有効です。

-

共通テスト国語の対策はいつから始めれば良いですか?

-

文系学部で個別試験で国語が課される場合は特に早くスタートしましょう。特に現代文、古文は優先して取り組みましょう。漢文は直前でも間に合うという意見もありますが、そうすると他の教科・科目の勉強時間を削らなくてはならなくなり、焦ることになります。一日少しの時間でいいので早めに学習を始めることで知識が定着し、受験直前の準備も楽になります。

理系の場合、個別試験で必要な教科が優先とはなりますが、現代文は、できるだけ早く勉強を始めましょう。現代文で身につける読解力は、他の科目の文章量の多い問題を解く際にも役に立ちます。また、読解力を伸ばすためには長い時間がかかるので、早めに取り組みましょう。

古文も読解要素が強いため、現代文の学習がひと段落したら取り組みましょう。漢文は暗記要素が強いため、現代文や古文に比べると比較的短期で仕上げることができますが、個別(二次)試験で課される場合には高3春から始めましょう。医学部や最難関大志望などで共通テストで高得点が必要な場合も春から始めたほうが良いでしょう。それ以外の場合でも、遅くとも高3の夏には取り組むようにしましょう。

早めに取り組んでおくことで、模試を有効に活用できますし、問題のパターンやスピードに慣れることができます。

国語以外の他教科の大学入学共通テスト対策

基礎的な知識が身についていることを前提に、思考力や応用力を問われるというのが全教科・科目を通じての共通テストの傾向となっています。

他教科の共通テストの科目別問題傾向と対策も詳しく説明していますので、是非参考にして共通テスト対策の勉強を進めていきましょう。

共通テストを完全攻略できる学習に取り組んでみませんか?