2026年共通テスト化学対策

2025年度大学入学共通テスト

化学の傾向から考察

本ページでは以下のことがわかります。

大学入学共通テストの傾向も定まってきて、知識の量ではなく、応用力や分析力を問う傾向が定着してきました。ここでは大学入学共通テスト化学の出題傾向・対策などを解説していきます。共通テストの傾向をしっかりと把握して正しい共通テスト対策を行っていきましょう。

目次

2025年共通テスト化学の解説

2025年度の共通テスト化学はどのようになっていたのか。項目ごとに解説します。

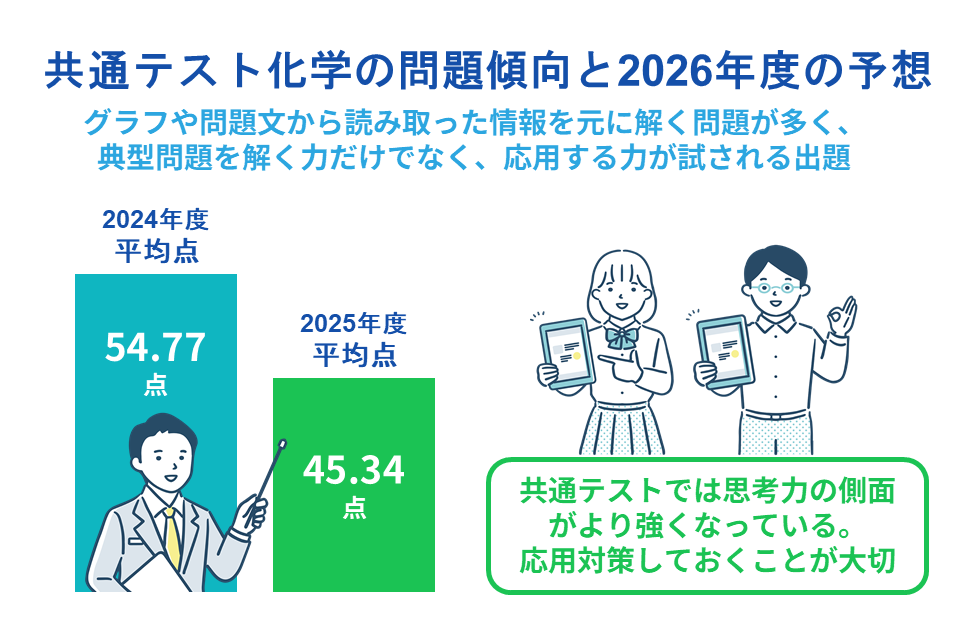

2025年度共通テスト化学の平均点と2024年からの推移

2025年度大学入学共通テストの化学は、平均点が-9.43で、過去最低点となりました。

共通テスト化学の平均点推移

| 科目 | 満点 | 2025年度平均点 | 2024年度平均点 | 前年度との差 |

|---|---|---|---|---|

| 化学 | 100 | 45.34 | 54.77 | -9.43 |

共通テスト化学の問題傾向と2026年度の予想

平均点が45.34点で、センター時代と合わせても歴代最低点となりました。問題が難化しただけでなく、分量が多く、解ききれなかったという受験生も多かったようです。グラフや問題文から読み取った情報を元に解く問題が多く、典型問題を解く力だけでなく、化学知識を応用する力が試される出題でした。

また、話題となっていた大問2の枕草子と絡めた問題をはじめ、他教科と同様、実生活に絡めた問題も出題されました。そのような問題では、化学の根本を理解できているか否かが試されました。

共通テストに変わってから、問題文やグラフの読み取りや実生活と絡めた内容の問題は毎年出題されています。このような傾向は2026年以降も出題されることが予想されます。化学は暗記と思考力の両方が必要な教科ですが、近年の共通テストでは思考力の側面がより強くなっています。内容を根本から理解し、応用できるように対策しておくことが大切になります。

2025年度共通テスト化学 配点

2025年度共通テスト化学の大問ごとの配点は下記のとおりです。

2024年度共通テスト化学 大問ごとの配点

| 大問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | 物質の構成と状態 | 20 |

| 2 | 物質の変化・平衡 | 20 |

| 3 | 無機物質 | 20 |

| 4 | 有機/高分子化合物 | 20 |

| 5 | 物質の構成、化学反応とエネルギー(新課程)、無機、有機 | 20 |

| 6 | 物質の構成、化学反応とエネルギー(旧課程)、無機、有機 | 20 |

2025年から新課程になったため、大問5は新課程、大問6は旧課程で出題され、一方を選択する形となりました。

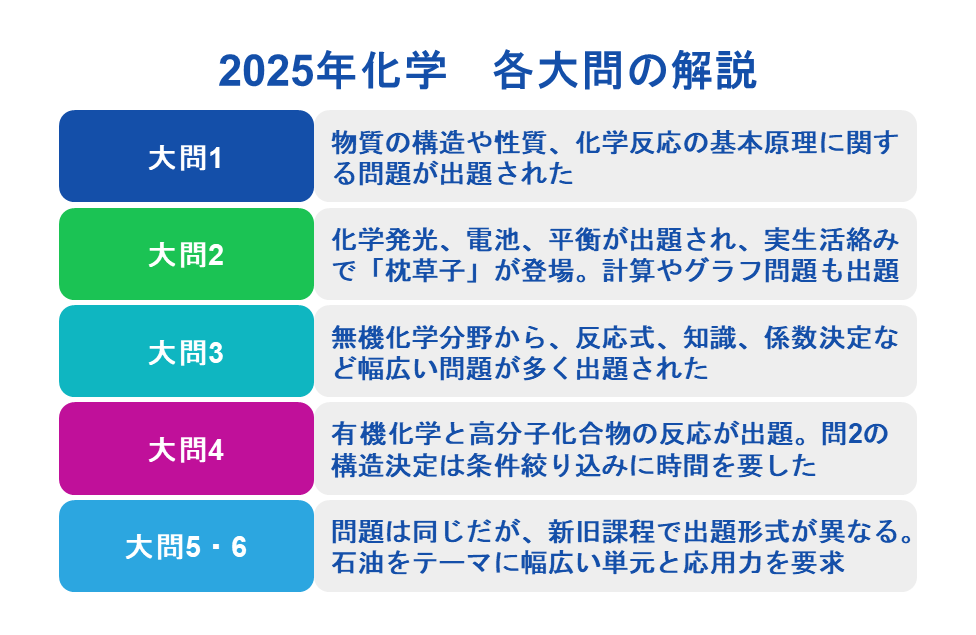

2025年化学 各大問の解説

大問1

物質の構造や性質、化学反応の基本原理に関する問題が出題されました。特に問5では、問題文や図、グラフの読み取りに絡めた問題も出題され、基礎知識を応用する能力が試されました。

大問2

問1の化学発光の問題は、実生活に絡めた問題で、枕草子の一節が出てきたことが、受験生の間で話題となりました。問2は電池、問3〜4は平衡の問題でした。計算問題やグラフと絡めた問題も出題されました。

大問3

無機化学の分野から、反応式と絡めた問題が多く出題されました。無機化学の知識を問う問題や、係数決定の問題など、幅広く出題されました。

大問4

有機化学、高分子化合物の、反応に関する問題が出題されました。問2の構造決定は、条件から絞らなくてはならず、時間のかかる問題でした。残り時間次第では、このような問題は一旦飛ばし解きおわったら戻る、というのも共通テストの戦略の一つです。

大問5、大問6

問題の内容自体は同じですが、新課程、旧課程に合わせて問題の聞き方が異なる部分がありました。石油をテーマに、幅広い単元から出題されました。各分野への深い理解と、実践に落とし込む応用力が求められました。

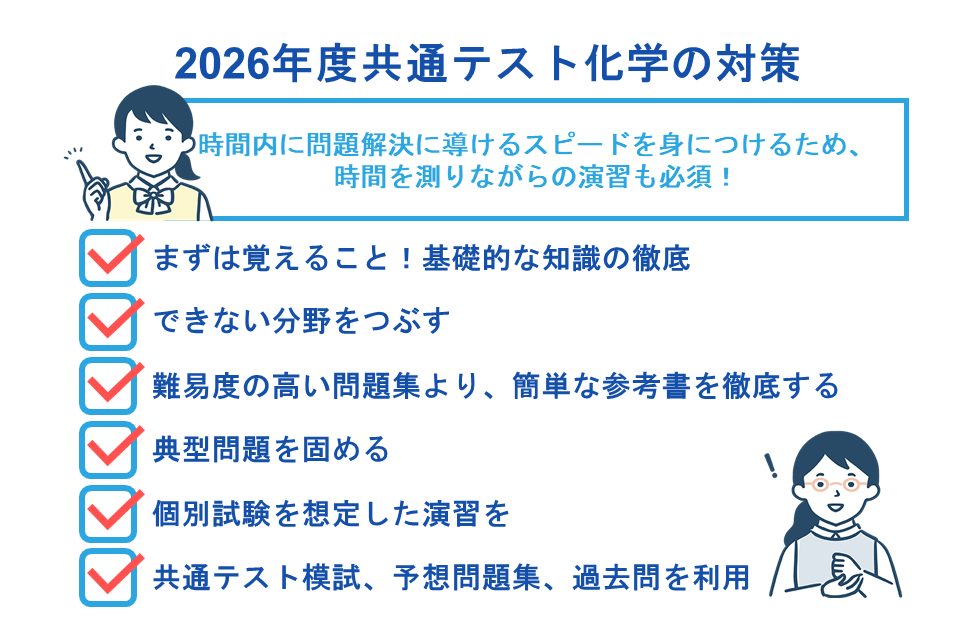

2026年度共通テスト化学の対策

共通テスト化学の問題傾向や配点などをお伝えしてきました。それではどのように準備・対策をしていけばよいのでしょうか。

共通テスト化学で満点を目指すための勉強の仕方は?おすすめの勉強法まとめ

ここでは、共通テスト 化学のおすすめの勉強法を紹介します。

まずは覚えること!基礎的な知識の徹底

共通テストの内容を見てみると、基礎的な内容から発展させた構成の出題が多くみられます。普段の学習で基礎的な内容を身につけていることはもちろん、発展的な内容を類推することが大切である。幅広いレベル・ジャンルの問題演習に繰り返し取り組みましょう。

2024年度と同様に小問集合を中心とした出題が続いており、この形が定着してきています。小問集合では問われる範囲が広くなることから、全範囲を抜けもれなく学習することが肝要です。

できない分野をつぶす

幅広い分野から偏りなく出題されるため、苦手分野を残すと得点にひびきます。基礎的な事項から丁寧に理解し、演習を繰り返し、苦手分野をなくしましょう。

難易度の高い問題集より、簡単な参考書を徹底する

共通テストの化学は難易度が高いですが、最初から難解な問題集にチャレンジするよりも基本的な問題集・参考書を徹底的に理解するほうが、最終的に得点に繋がりやすいです。自分のレベルに合った教材から徹底的に仕上げていき、徐々にレベルアップしていきましょう。

典型問題を固める

今回の共通テストは、変化球な問題や分量の多さで苦戦した受験生が多く、平均点も低下しました。しかし、どの問題もベースにあるのは問題集でよく見かけるような典型問題です。典型問題を固めておくことで、共通テストの問題もスムーズに解くことができます。基本的な問題集は解き方を覚えてしまうくらい、繰り返し取り組みましょう。

個別試験を想定した演習を

2024年度に続いて、個別試験レベルの問題、処理に時間のかかる問題が出題されています。共通テスト対策でも、個別試験レベルの典型問題や頻出問題については、迷うことなく解ける状態を作っておきましょう。共通テストの直前であっても、個別試験レベルを想定した演習を積んでおくことが望ましいです。

また、答えに至るまでの方針が立てづらい問題が多いため、解き方を覚えるだけではなく、本番には何に着目して、誘導から何を捉えるのか、何を検討するのかを整理し、実際のアプローチ手順をイメージしてみましょう。

共通テスト模試、予想問題集、過去問を利用

基礎を押さえたら、次に演習です。その際には共通テスト模試や予想問題集、共通テストの過去問にも積極的に取り組みましょう。共通テストとセンター試験は傾向が異なる部分もありますが、センター試験の問題自体は良問が多く十分参考になります。

時間内に問題解決に導けるスピードを身につけるため、時間を測りながらの演習も必須です。

文系の受験生はいつから共通テスト対策に取り組むべき?1週間に何時間学習すればいい?

文系の生徒で共通テストでのみ化学を受験する場合、できれば春から、遅くとも夏ぐらいからは取り組みましょう。早めに取り組み知識の定着を図った上で演習に取り組みましょう。

現在の知識レベルによって何時間の学習をすればよいかは異なりますが、ベースがなければその分習得時間を割かなければいけなくなります。主要教科に割く時間が少なくなってしまうので、少しづつでもいいので早めに取り組むことをおすすめします。

共通テスト化学 直前対策

共通テスト直前になったら、できなかった問題を繰り返しやり、確実に解けるようにしておきましょう。何度も間違ってしまう問題は、基本的なことが理解できていない可能性があります。放置すると他にも解けない問題が出てくる可能性があるため、さかのぼって復習することも忘れずに。

また、過去問や模試を使っての時間配分の確認も重要です。

せっかく解ける問題を時間切れで解けないのはもったいないので、時間内に解ききることができるようにトレーニングをしておきましょう。

共通テスト化学 どんな問題集がいい? 対策問題集・参考書

基礎基本を固めた上で読解力・理解力が求められていることを踏まえて、共通テストの傾向に沿った解説・アドバイスをしてくれる教材を吟味して、徹底的に使い倒しましょう。

人気の参考書やオリジナルで制作されたものなどが悪いわけではありませんが、自分の実力にあったものを徹底するほうが地力はつきます。

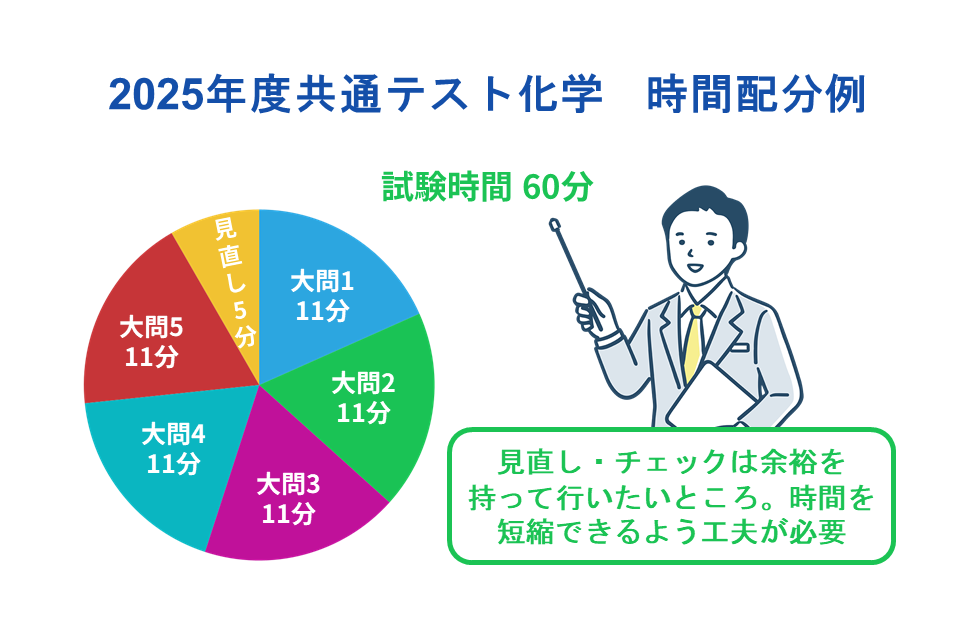

2025年度共通テスト化学 時間配分

共通テストは読解量が多くなり、時間がタイトになっている傾向にあります。ここでは時間配分の例を紹介します。共通テスト化学の時間配分例は下記のとおりです。

試験時間は60分。見直し・チェックは余裕を持って行いたいところなので、時間を短縮できるよう工夫が必要です。

9割以上をめざす! 共通テスト 化学 時間配分例

| 大問1 | 11分 |

|---|---|

| 大問2 | 11分 |

| 大問3 | 11分 |

| 大問4 | 11分 |

| 大問5 | 11分 |

| 見直し | 5分 |

| 計 | 60分 |

設問別の時間配分の目安を記載しますが、あくまで目安の為、得意な問題傾向の設問は時間を短縮して、苦手問題傾向の設問には時間を余分にとるなどの調整は必要になります。あと、見直しの時間も最初から考慮した時間配分で取り組めるとミスもなくなり高得点に繋がります。

読解が必要な応用問題に十分時間をかけられるようにするためにも、典型問題を素早く正確に解く練習が必要といえます。

また、わからない問題にこだわって時間がなくなってしまうとあとの大問をまるまる解けないということもありえます。わからない問題は潔く飛ばして、解ける問題から解いていきましょう。

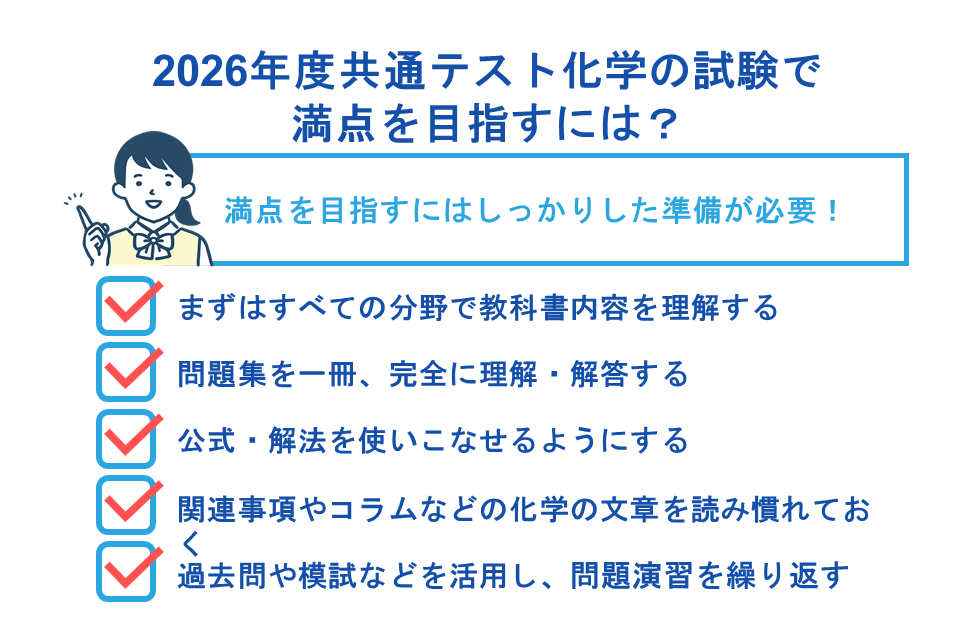

2026年度共通テスト化学の試験で満点を目指すには?

共通テスト化学は、単純に知識の暗記では解けない問題が多く出題されています。共通テスト全体の傾向ではありますが、化学はとくにその傾向が顕著です。個別試験と同等レベルの問題も出題されることがあり、満点を目指すにはしっかりした準備が必要です。

偏りなく全分野にわたって出題されるため、まずはすべての分野で教科書内容を理解することが前提です。そのうえで標準レベルの問題集を一冊、もれなく完全に理解・解答できるようになることを目指しましょう。どの問題が出てきたらどの公式・解法を使うのかを掴むことが大切です。問題集や参考書を使って問題をたくさん解き、公式・解法を使いこなせるようにしましょう。また、ふだんの学習時に問題と答えだけでなく、関連事項やコラムも含めて化学の文章を読み慣れていると有利です。

そこまでできれば、あとは素早く解くトレーニングに移ります。過去問や模試などを活用し、本番に焦ってしまわないように、余裕を持って解ききれるくらいまで演習を繰り返しましょう。

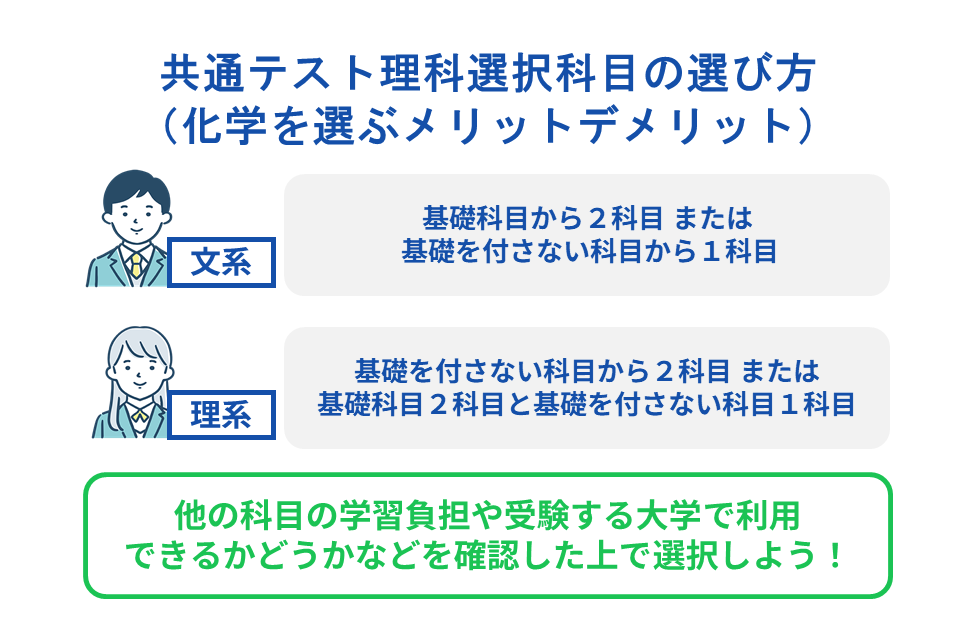

共通テスト理科選択科目の選び方(化学を選ぶメリットデメリット)

物理・化学・生物・地学のどれを選択するのが最も最適なのでしょうか。これは一概には言えず、自分が受験したい大学の受験科目か、得意不得意はどうか、理系の場合は組み合わせをどうするかなど、いろんな観点で選択する必要があります。

他の科目の学習負担や受験する大学で利用できるかどうかなどを確認した上で選択しましょう。

化学と化学基礎の違い

共通テスト理科では、下記のパターンから科目選択して受験することになっています。

・文系:基礎科目から2科目 または 基礎を付さない科目から1科目

・理系:基礎を付さない科目から2科目 または 基礎科目2科目と基礎を付さない科目1科目

理系の国立・公立大2次試験や私立大個別試験では、理科のうち1科目または2科目選択が指定されていますが、多くの場合、基礎科目と基礎を付さない科目の全範囲から出題されます。

自分が受験しようと考える大学・学部に必要な科目は何かを把握し、いざ受検というときに必要科目を受けられるように選択しましょう。

よくある質問

-

時間配分が難しいです。どうすればいいですか?

-

共通テストは読解量が多くなり、時間がタイトになっている傾向にあります。試験時間は60分。各問題11分ずつを目安に解くと、見直しに5分残すことができます。ただし、これはあくまで目安です。得意な問題傾向の設問は時間を短縮して、苦手な問題傾向の設問には時間を余分にとるなどの調整が必要になります。

また、わからない問題にこだわって時間がなくなってしまうとあとの大問をまるまる解けないということもありえます。わからない問題は潔く飛ばして、解ける問題から解いていきましょう。

-

直前期には何をやればいいですか?

-

共通テスト直前になったら、できなかった問題を繰り返し解き、確実に解けるようにしておきましょう。何度も間違ってしまう問題は、基本的なことが理解できていない可能性があります。放置すると他にも解けない問題が出てくる可能性があるため、さかのぼって復習することも忘れずに。

また、過去問や模試を使っての時間配分の確認も重要です。

せっかく解ける問題を時間切れで解けないのはもったいないので、時間内に解ききることができるようにトレーニングをしておきましょう。

化学以外の他教科の大学入学共通テスト対策

基礎的な知識が身についていることを前提に、思考力や応用力を問われるというのが全教科・科目を通じての共通テストの傾向となっています。

他教科の共通テストの科目別問題傾向と対策も詳しく説明していますので、是非参考にして共通テスト対策の勉強を進めていきましょう。

共通テストを完全攻略できる学習に取り組んでみませんか?