大学入学共通テストも4年目となり、知識の量ではなく、応用力や分析力を問う傾向が定着してきました。

ここでは、大学入学共通テストの英語対策について、2021年度(令和3年度)入学出題傾向やセンター試験からの変更点、共通テストの英語では何が求められるのか解説していきます。2021年度共通テストの英語の問題傾向、センター試験との違いをしっかりと把握して正しい共通テスト対策を行っていきましょう。

2023年度共通テスト英語解説

2023年度の英語は、どのような傾向にあったのか。項目ごとに解説します。

2023年度共通テスト英語の平均点(リーディング・リスニング)・2022年からの推移・レベル

| 科目 | 満点 | 2023年度 平均点 |

2022年度 平均点 |

前年度との差 |

|---|---|---|---|---|

| リーディング | 100 | 53.81 | 61.80 | ▲7.99 |

| リスニング | 100 | 62.35 | 59.45 | 2.90 |

2023年度の英語はリーディングで平均点がやや下がったものの、出題傾向や設問数は昨年度と同じ、総語数も微増で、ほぼ昨年度と同じ傾向にありました。

リスニングも同様で、難易度は前年並みだったと言えるでしょう。

2023年度共通テスト英語 問題の傾向

2023年度共通テスト英語のリーディングは、前年度と同じく大問6題の構成で、出題形式にも大きな変化はありませんでした。語数や問題数も変化はありませんでしたが、細部まで読み解かなければいけない問題もあり、難易度は昨年並み〜やや難だったといえます。

全体をとおして、日常的なコミュニケーションや実際に英語を使用する場面が出題され、知識だけではない、実践的な英語力が問われていたと言えます。

リスニングも大問の数や解答数に変化はなく、昨年度に続きネイティブ以外の話者による発話があり、昨年同様の傾向だったと言えます。

2023年度共通テスト英語 配点

2023年度共通テスト英語の大問ごとの配点は下記のとおり。

2023年度共通テスト英語 リーディング 大問ごとの配点・比率

大問 |

内容 |

配点 |

|---|---|---|

1 |

A プリントの読み取り |

4 |

B ウェブサイトの読み取り |

6 | |

2 |

A ウェブサイトの読み取り |

10 |

B レポートの読み取り |

10 | |

3 |

A ニュースレターの読み取り |

6 |

B ブログ記事の読み取り |

9 | |

4 |

複数の記事の読み取り |

16 |

5 | エッセイの読み取り |

15 |

6 |

A 論理的な文章の読み取り |

12 |

B 論理的な文章の読み取り |

12 |

2023年度共通テスト英語 リスニング 大問ごとの配点・比率

大問 |

内容 |

配点 |

|---|---|---|

1 |

A 短い発話の内容に合う英文を選ぶ |

16 |

B 短い発話の内容に合う絵などを選ぶ |

9 | |

2 |

短い対話の内容に合う絵などを選ぶ |

16 |

3 |

短い対話の内容について、質問に対する答えを選ぶ | 18 |

4 | A やや長めの発話の内容に沿って情報を整理する |

8 |

B 複数の発話を比較して、条件に最もふさわしい発話を選ぶ |

4 | |

5 | 社会的話題に関する講義を聞き、質問に対する答えを選ぶ |

15 |

6 |

A 二人の会話を聞いて、質問に対する答えを選ぶ |

6 |

B 長めの会話・議論を聴いて、質問に対する答えを選ぶ | 8 |

2024年度共通テスト英語 対策

4年目となる共通テストも出題傾向がはっきりしてきました。英語に限らずどの教科・科目も、基礎を固めた上で読解力・理解力が求められます。

目標得点を取るためには、出題形式に沿った教材を取り入れて準備する必要があります。共通テストの傾向に沿った解説・アドバイスをしてくれる問題集や参考書を吟味しましょう。

共通テスト英語 過去問(2023年度)解説

リーディング

2023年度共通テスト英語のリーディングは上述通り大問6題の構成が変わらず、出題形式にも大きな変化はありませんでした。

大問全てで読解問題が出題され、リード文・問題文・選択肢すべてが英語で記載され、英語力・読解力が問われました。

英文で書かれた資料や図表をもとに英文に記載された情報を整理し、解答する問題も多く出題されました。英文の内容を理解するのはもとより、思考力・応用力を問うという共通テストの趣旨に沿った出題だったといえるでしょう。

リスニング

2023年度は前年度同様、大問1・2は音声2回、大問3~6は1回音声が流されました。リーディングと同じく出題形式に大きな変更はなく、図表などの視覚情報の読み取りが必要な問題が出題の中心となっています。

資料・図表などをもとにし、描かれていることを読み取った上で解答する問題が多く出題されていて、放送前に事前に聞き取るべき内容を図や資料などから推測しておく必要があるでしょう。

共通テスト英語の勉強法

共通テスト 英語の問題傾向や時間配分などをお伝えしてきました。

それではどのように準備をしていけばよいのか。重複する部分もありますが、ご紹介します。

単語・熟語は徹底的に

リーディングに必須の長文読解力と語彙量との相関係数は約0.8あるというデータがあります。これはかなりの相関関係がある、言い換えると、語彙量が多ければ多いほど、長文読解力もあるということです。

高校生が学ぶ単語数は全体で1800〜2500程度。共通テストでは教科書レベルの単語・熟語が問われるわけですから、対策を強化し、語彙量を増やすことで、そのままリーディング対策に繋がります。

そしてそれはそのまま個別入試の攻略にも役立つわけで、重点的に対策することが求められます。

共通テスト英語では、文法は「できてあたりまえ」

共通テストでも、事前に実施された試行調査でも文法問題は単体では出題されていません。より思考力や判断力を問うことを重視するようになり、今後も直接的に問われることはないと予想できます。

しかしそれは文法を軽視していいということではありません。文法理解ができていることを前提とした問題が出題されるということで、分厚いものでなくともいいので文法問題集を一冊完璧に理解する必要があります。

個別の大学受験では従来どおり文法問題が出題される大学が多いことが予想されるので、個別試験を攻略するための準備がそのまま共通テストの文法の準備になると言えます。

共通テスト英語 対策問題集・参考書

英語の共通テストでは、知識量だけを問うような文法や発音・アクセントの問題がなくなりました。英語を深く理解した上で正解を選ばなければいけない問題が多くなっています。速読力や文意を正しく捉える力、グラフや図表を分析して必要な情報を素早く見つける力などが必要になっています。

基礎基本を固めた上で読解力・理解力が求められていることを踏まえて、共通テストの傾向に沿った解説・アドバイスをしてくれる教材を吟味して、徹底的に使い倒しましょう。

人気の参考書やオリジナルで制作されたものなどが悪いわけではありませんが、自分の実力にあったものを徹底するほうが地力はつきます。

共通テスト 英語の形式に慣れよう

共通テストの形式に慣れるために、試行調査や予想問題、共通テスト模試を解いていきましょう。 時間を図って実戦形式で解く演習方法も有効です。

事前に形式に慣れておくことで、試験本番に落ち着いて対応し問題を処理できるようになります。

共通テスト英語 直前対策

共通テスト直前になったら、どのような対策をするのがいいでしょうか。

まずは、できなかった問題を繰り返しやり、確実に解けるようにしておきましょう。何度も間違ってしまう問題は、基本的なことが理解できていない可能性があります。放置すると他にも解けない問題が出てくる可能性があるため、さかのぼって復習することも忘れずに。

また、過去問や模試を使っての時間配分の確認や、リスニングに耳を慣らすことも重要。2022年度は前年度に比べて問題の語数が増え、時間はタイトになってきています。せっかく解ける問題を時間切れで解けないのはもったいないので、時間内に解ききることができるようにトレーニングをしておきましょう。

2023年度 共通テスト英語〈リーディング〉の傾向と2024年度に向けての対策

2023年度 共通テスト英語 リーディングの問題傾向・構成や配点・時間配分の概要については下記のとおりとなっています。

重複する箇所もありますが、次年度に向けての参考にしてください。

共通テスト英語〈リーディング〉 構成・配点

大問 |

内容 |

配点 |

|---|---|---|

1 |

A プリントの読み取り |

4 |

B ウェブサイトの読み取り |

6 | |

2 |

A ウェブサイトの読み取り |

10 |

B レポートの読み取り |

10 | |

3 |

A ニュースレターの読み取り |

6 |

B ブログ記事の読み取り |

9 | |

4 |

複数の記事の読み取り |

16 |

5 | エッセイの読み取り |

15 |

6 |

A 論理的な文章の読み取り |

12 |

B 論理的な文章の読み取り |

12 |

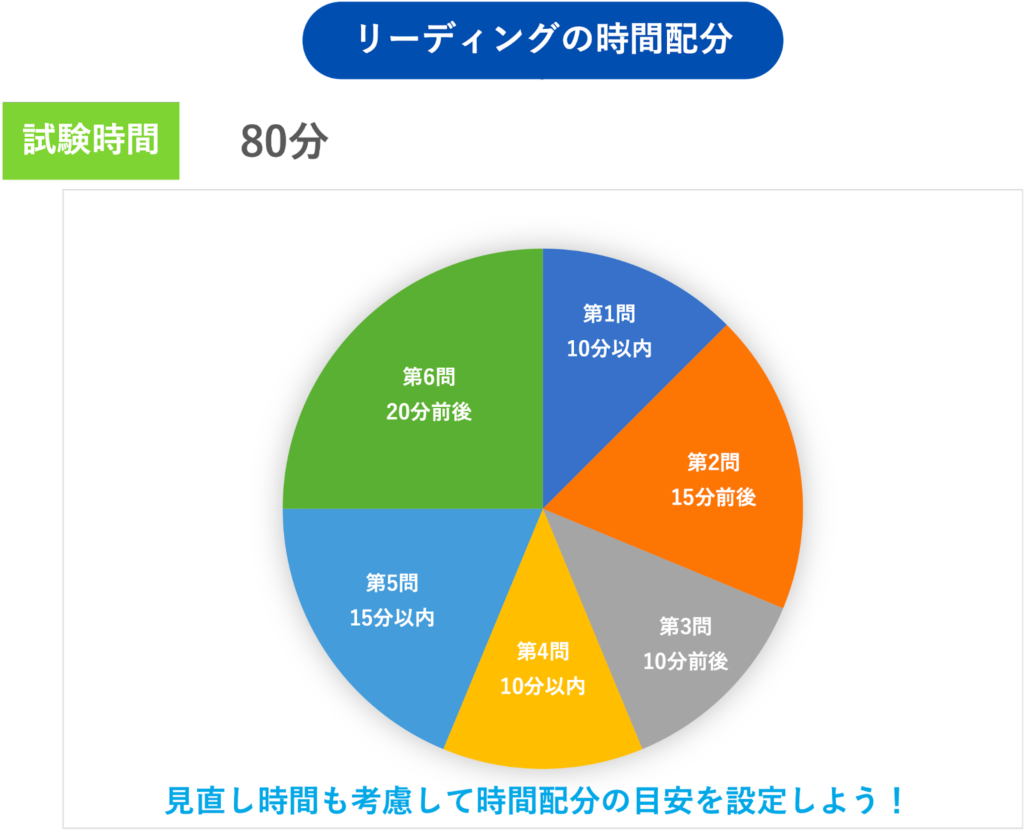

共通テスト英語〈リーディング〉 時間配分例

リーディングでおすすめの時間配分は、下記のとおりです。

| 第1問 | 10分以内 | 第2問 | 15分以内 |

|---|---|

| 第3問 | 10分前後 |

| 第4問 | 10分以内 |

| 第5問 | 15分以内 |

| 第6問 | 20分前後 |

試験時間は80分なので、上記の時間でちょうどくらい。

見直し・チェックすることを考えると、それぞれであと1〜2分は縮めたいところです。

英語の設問別の時間配分の目安を記載しますが、あくまで目安の為、得意な問題傾向の設問は時間を短縮して、苦手な問題傾向の設問には時間を余分にとるなどの調整が必要になります。あと、見直しの時間も最初から考慮した時間配分で取り組めるとミスもなくなり高得点に繋がります。

2024年 共通テスト リーディングに向けての対策

長文の速読力が鍵。過去問での演習が必須

問題数に比して時間が足りないという人が多いと思います。長文の読解に時間がかかると、それだけ問題に取り組む時間も少なくなり、正答率も下がります。

日常の学習や模試・過去問・予想問題などの演習で本番のように時間をはかって取り組むなどして、速読力を鍛える実践が必須です。

過去問や予想問題などで解き方のコツをつかもう

時間内に解ききるためのコツをいくつかご紹介します。

設問・選択肢を先に読む

まず設問・選択肢を先に読んで、「何が問われているか」を把握したうえで英文を読みましょう。問題を解くために英文を読むのであって、英文の意味を完全に理解することがだいじなのではありません。

わからない問題はとばす

共通テストの一問あたりの配点は、だいたい2〜3点です。わからない問題にこだわって時間がなくなってしまうということは、2〜3点のために取れたかも知れない5点・10点を失う可能性があるということです。

わからない問題は潔く飛ばして、解ける問題から解いていきましょう。

2023年度 共通テスト英語〈リスニング〉の傾向と2024年度に向けての対策

2023年度 共通テスト英語 リスニングの問題傾向・構成や配点・時間配分の概要については下記のとおりとなっています。

重複する箇所もありますが、次年度に向けての参考にしてください。

共通テスト英語〈リスニング〉 配点・構成

大問 |

内容 |

配点 |

|---|---|---|

1 |

A 短い発話の内容に合う英文を選ぶ |

16 |

B 短い発話の内容に合う絵などを選ぶ |

9 | |

2 |

短い対話の内容に合う絵などを選ぶ |

16 |

3 |

短い対話の内容について、質問に対する答えを選ぶ | 18 |

4 | A やや長めの発話の内容に沿って情報を整理する |

8 |

B 複数の発話を比較して、条件に最もふさわしい発話を選ぶ |

4 | |

5 | 社会的話題に関する講義を聞き、質問に対する答えを選ぶ |

15 |

6 |

A 二人の会話を聞いて、質問に対する答えを選ぶ |

6 |

B 長めの会話・議論を聴いて、質問に対する答えを選ぶ | 8 |

2024年 共通テスト リスニングに向けての対策

何度も聴き直す

リスニング力をつけるには日常的に英語の聞き取りをすることが大事です。

ただ、漫然と聴いているだけではさほど効果はありません。共通テスト英語のリスニング問題をしっかり聞き取れるようになるには、問題音声が何を言っているか、スクリプトのとおりに聞こえるようになるまで何度も音源を聞くことが効果的です。最初から問題文を見ずに聞き取るのは大変なので、問題文を観ながら何を言っているかを把握し、そのあとは問題文通りに言っているのが聞き取れるようになるまで繰り返し聴きましょう。

そうすると、聞きとれなかった部分が自然と聞こえるようになってきます。これを繰り返しましょう。

問題演習を繰り返し、問題の癖に慣れておく

共通テスト英語のリスニングでは、図や表を組み合わせた問題が出題されます。問ごとに図や問題文を読むための時間が与えられますが、このときに回答に関係しそうな箇所をチェックしておくことで、流れてくる音声が聞き取りやすくなります。リスニングの問題演習を繰り返して、共通テストリスニングのくせに慣れておきましょう。

2024年度共通テストは英検など外部試験で満点換算可能

英検(実用英語技能検定)やTOEIC、TOEFLといったさまざまな外部検定がありますが、2024年度入試以降、共通テストにそれらの外部検定を導入することが予定されています。

それに伴い外部検定を入試に活用する大学も増えており、たとえば英検1級レベルで共通テスト満点とみなす大学もあります。志望する大学・学部が外部検定での換算を利用しているかは予め調べておきましょう。

英語以外の他教科の大学入学共通テスト対策

基礎的な知識が身についていることを前提に、思考力や応用力を問われるというのが全教科・科目を通じての共通テストの傾向となっています。

受験対策も暗記中心のセンター試験対応のものから、共通テストに対応して行う対策に切り替えて行う必要があります。

他教科の共通テストの科目別問題傾向と対策も詳しく説明していますので、是非参考にして共通テスト対策の勉強を進めていきましょう。