2026年共通テスト情報対策

2025年度大学入学共通テスト

情報の傾向から考察

本ページでは以下のことがわかります。

2025年度から新たに導入された共通テスト情報Ⅰ科目について、出題傾向・対策などを解説していきます。共通テストの傾向をしっかりと把握して正しい共通テスト対策を行っていきましょう。

目次

共通テスト情報Ⅰの解説

2025年度共通テストの情報Ⅰはどのような傾向になっていたのか。項目ごとに解説します。

2025年度共通テスト情報Ⅰの分析と2026年度の予想

2025年度の情報Ⅰの試験は平均点が73.1点と、主要7科目の中で最も高いという結果になりました。初年度は、作成側も得点率の予想をつけにくく、易しめの出題となったと考えられます。共通テスト初年度から2年目で各科目の平均点が大幅に下がったことを考えると、今回の情報Ⅰに関しても次年度は難易度が上がることが予想されます。

一方、出題形式に関しては試作問題と概ね変わらず、今後もこの形式で出題されると予想されます。

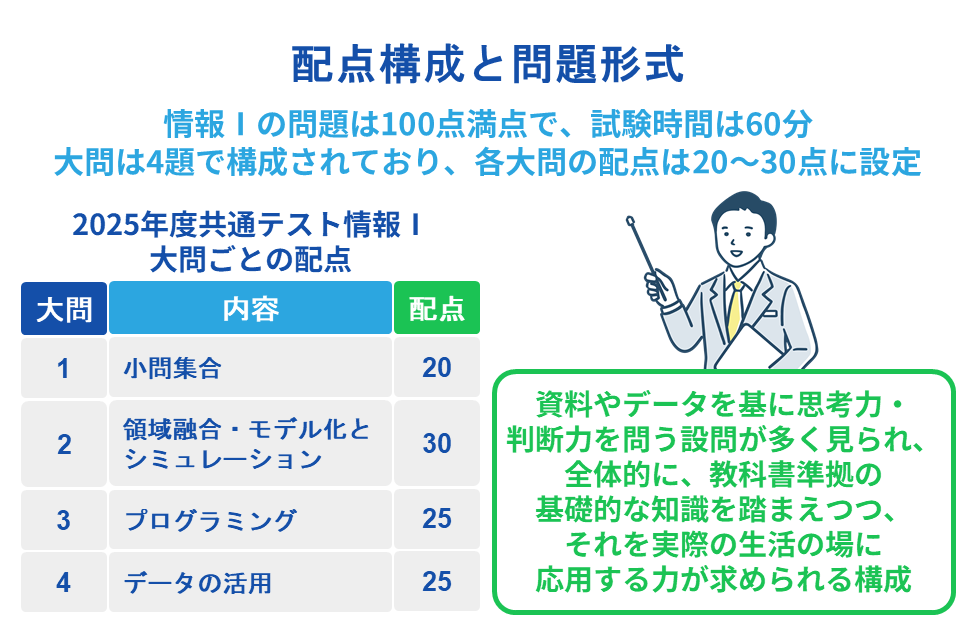

配点構成と問題形式

情報Ⅰの問題は100点満点で、試験時間は60分です。大問は4題で構成されており、各大問の配点は20〜30点に設定されています。

2025年度共通テスト情報Ⅰ 大問ごとの配点

| 大問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | 小問集合 | 20 |

| 2 | 領域融合・モデル化とシミュレーション | 30 |

| 3 | プログラミング | 25 |

| 4 | データの活用 | 25 |

資料やデータを基に思考力・判断力を問う設問が多く見られます。全体的に、教科書準拠の基礎的な知識を踏まえつつ、それを実際の生活の場に応用する力が求められる構成です。60分という限られた時間の中で4つの大問に取り組むため、時間配分を意識した解答戦略が重要になります。

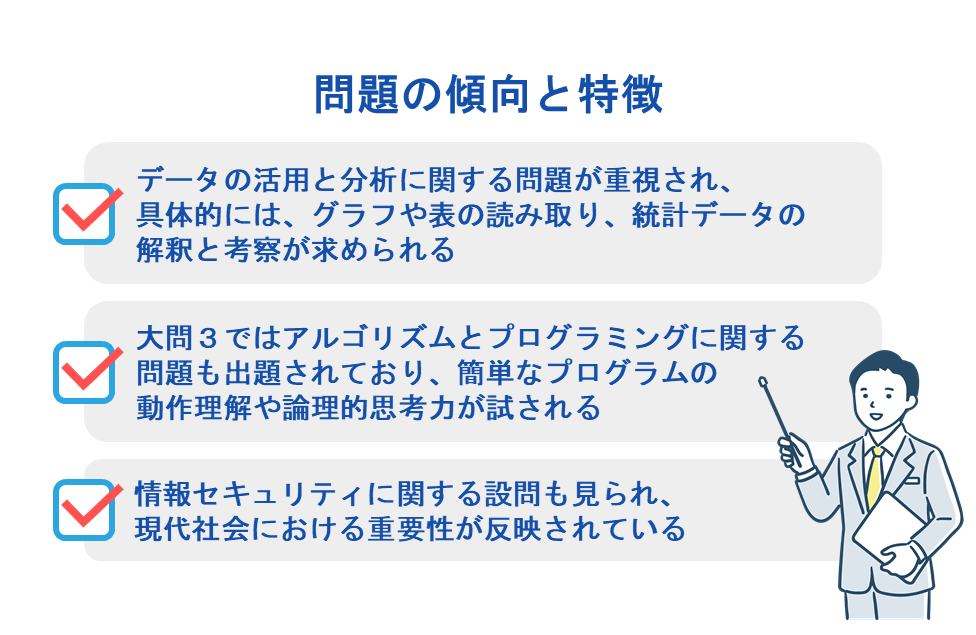

問題の傾向と特徴

情報Ⅰの試験問題の特徴として、データの活用と分析に関する問題が重視されています。具体的には、グラフや表の読み取り、統計データの解釈と考察が求められます。

また、大問3ではアルゴリズムとプログラミングに関する問題も出題されており、簡単なプログラムの動作理解や論理的思考力が試されます。ここが、受験生のみなさんが鬼門だと感じている部分ではないでしょうか。

情報セキュリティに関する設問も見られ、現代社会における重要性が反映されています。

2026年度共通テスト情報 対策

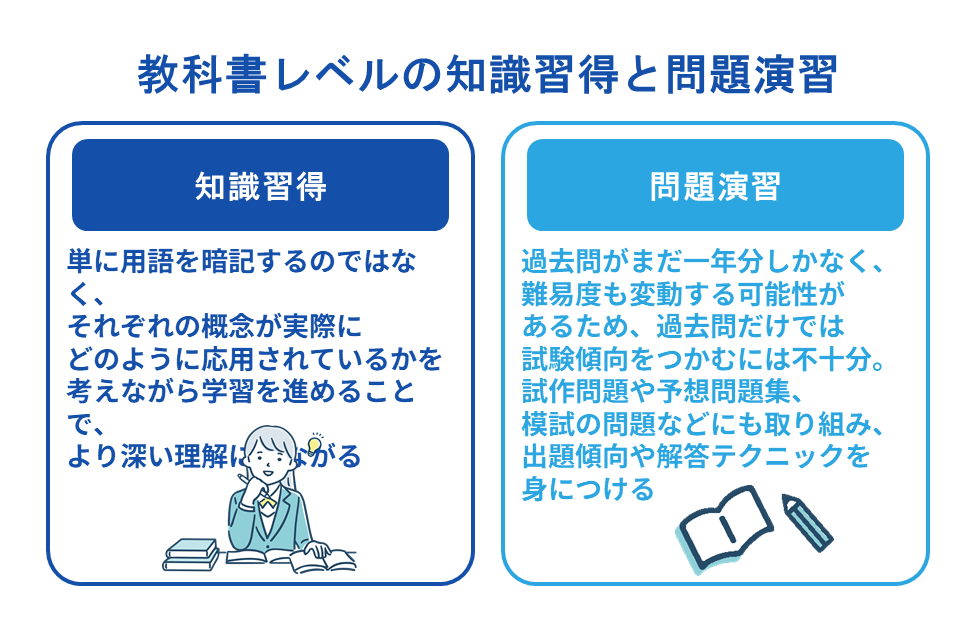

教科書レベルの知識習得と問題演習

2026年度に向けて、まずは教科書を中心とした基礎知識の確実な習得が必要不可欠です。データの分析、アルゴリズムとプログラミング、情報セキュリティ、情報社会の各重要分野を重点的に学習しましょう。単に用語を暗記するのではなく、それぞれの概念が実際にどのように応用されているかを考えながら学習を進めることで、より深い理解につながります。日常生活に知識を活かすテーマですので、この応用力も大切ですね。

初年度の試験をもとに、参考書や問題集も新しいものが増えてくるでしょう。2026年度の受験生にとっては、過去問がまだ一年分しかなく、難易度も変動する可能性があるため、過去問だけでは試験傾向をつかむには不十分です。試作問題や予想問題集、模試の問題などにも取り組むことで、出題傾向や解答テクニックを身につけるようにしましょう。

他教科との連携と最新情報へのアンテナ

情報科目は他の教科と密接に関連しています。特に数学の論理的思考力や、国語の読解力、社会科の資料分析力などが情報科目の問題解決に役立ちます。これらの教科の学習も並行して進めることが重要です。

特に数1Aはデータ分析の問題とかなり重なっていますので、先にマスターしておいてください。グラフや表の読み取りも本質的な部分は社会や理科と同様です。科目を横断的に学ぶ意識を持ってください。

プログラミングの事前学習

共通テスト「情報Ⅰ」では、プログラミングに関する問題が出題されます。特に注目すべきは、DNCL(共通テスト手順記述標準言語)の導入です。DNCLは共通テストで使用される擬似的なプログラミング言語であり、基本的なアルゴリズムやプログラムの構造を理解するために設計されています。これを読み解くためにも、アルゴリズムについて理解し、練習として実際にコードを書いて動かしてみることで理解を深めましょう。

共通テスト情報の勉強法

基礎からしっかり固める

情報科目の学習において、まず重要なのはデータの扱いと分析の基礎を固めることです。また、論理的思考力を養うために、簡単なアルゴリズムやフローチャートを自分で考え、作成する練習も効果的です。

情報セキュリティや情報モラルについては、具体的な事例を通じて学ぶことで、実践的な理解が得られますが、基本は教科書理解で良いでしょう。難易度も、そこまで高くありません。

さらに、情報社会の諸問題について考察する問題も含まれており、情報技術が社会に与える影響や課題は一般常識として知っておく必要があります。機器の取り扱いなどについても、普段からアンテナを張り巡らせておきましょう。

これらの基礎を固めることで、応用問題にも対応できる力が身につきます。

効果的な学習教材の活用

情報科目の学習には、教科書を中心としつつも、様々な学習教材を効果的に活用することが重要です。教科書で理解が難しい箇所は、オンライン教材や動画講義を活用して異なる角度からアプローチすることが効果的です。特にプログラミングや論理回路など、動きのある題材については、動画で学ぶことで理解が深まります。

参考書も初年度の入試を受けてアップデートされることが予想されるため、積極的に活用していきましょう。

とにかく演習は量を積むこと!

最後に重要なのが、演習の量です。 何度も述べていることではありますが、過去問や試作問題を繰り返し解き、時間配分の練習を重ねましょう。特に、データの分析や論理的思考を要する問題は、素早く正確に読み取り、解答する訓練が必要です。

図表の読み取りを意識する

前述の通り、グラフや図表を読み解く問題も出題されます。とはいえ、その難易度は高くありません。基本的な読み取り方に関しては社会や理科と大差ありませんし、データとしてずらりと数字が表に並べられているものは数学でも見覚えがあるもののはずです。身構えないよう、普段から慣れておきましょう。

まとめ

情報Ⅰは新しい科目ですが、他の科目で培った力を活かしつつ、情報社会特有の思考法や問題解決能力を身につけることが求められます。基礎をしっかり固めて多様な学習教材を活用し、実践的な演習を重ねることで、確実に力をつけていくことができます。また、日々進化する情報技術に興味を持ち、日常生活での活用を意識することも良い学習になります。

この記事を参考に、計画的かつ効果的な学習を進めてください。2026年の共通テスト情報Ⅰでの高得点を目指して対策を進めていきましょう!

よくある質問

-

プログラミングが全く分からないのですが、どうすればいいですか?

-

プログラミングの基礎から始めましょう。オンラインの無料学習サイトやビデオチュートリアルを活用し、DNCLや基本的なプログラミング概念を学んでいきます。実際に簡単なプログラムを書いて動かすことで、理解が深まります。

-

情報Ⅰの教科書だけで十分ですか?

-

教科書は基礎知識の習得に重要ですが、試験問題を解くためには、そこで身に着けた基礎知識を使った演習が大切です。試作問題や初年度の試験問題、想定問題集、模試などを併用し、実践的な問題解決力を養うことが大切です。また、最新の情報技術トレンドにも注目しましょう。

-

時間配分が難しいです。どうすればいいですか?

-

練習あるのみです。模擬試験や過去問を解き、60分という制限時間内で4つの大問をバランスよく解答する練習をしましょう。時間配分の目安を立て、それに沿って解答する習慣をつけることが重要です。

-

データ分析の問題が苦手です。効果的な対策はありますか?

-

データ分析は数学や統計の基礎知識と関連しています。グラフや表の読み取り練習を重ね、基本的な統計用語や概念を理解することから始めましょう。実際のデータを使って分析する練習も効果的です。

-

情報セキュリティの問題対策はどうすればいいですか?

-

情報セキュリティは日々の生活と密接に関わっています。教科書の内容を理解するだけでなく、最新のセキュリティニュースにも注目し、実際の事例と結びつけて考えることで理解が深まります。また、基本的なセキュリティ対策を自分の生活に取り入れることも学習に役立ちます。

情報以外の他教科の大学入学共通テスト対策

基礎的な知識が身についていることを前提に、思考力や応用力を問われるというのが全教科・科目を通じての共通テストの傾向となっています。

他教科の共通テストの科目別問題傾向と対策も詳しく説明していますので、是非参考にして共通テスト対策の勉強を進めていきましょう。

共通テストを完全攻略できる学習に取り組んでみませんか?