など

2026年共通テスト対策

2025年共通テストの結果から考察

-

問題作成方針が固まり、出題傾向はそのまま

-

身近な題材や実践的な題材の出題が増加

-

今後の共通テストでも知識は必須

-

令和7年度以降はさらに変化!

目次

2025年共通テスト 入試傾向や難易度はどう変わったのか?

2025年度の共通テストでは、教育課程の改定により、旧課程から新課程となりました。ここでは、前年の共通テストとの傾向の違いや難易度の変化について解説します。

共通テストの入試傾向の変化

今年の共通テストでは「情報」が加わること等での負担増加に配慮したのか、昨年と比べれば量を控えめにした科目が目立ちました。特に、国語ではほとんどの問題で5つあった選択肢が4つに減らされたことで時間の余裕が生まれ、平均点が大きく上昇しました。一方、センター試験時代から比較的難易度が高く点数が取りにくい科目であった化学や日本史、数学②では平均点が低めで、早くからの対策が必要な傾向が続いていると言えます。たとえば日本史では歴史総合範囲として世界史の知識が必要とされたことが話題になっていますが、それを抜きにしても文化史や社会経済史の出題が多く対策に時間がかかる科目です。高得点が必要な人はこれらの科目に時間をかけて準備する、そうでないければ対策しやすい科目でしっかり稼ぐようにするなど、科目・範囲の増加に対応した戦略が重要になってきていると言えるでしょう。

2025年度は難化したのか?難易度の変化

2025年度の共通テストでは、国語や政治経済をはじめとして易化している科目も多かった一方、化学、日本史、数学②などは平均点が低く、点数がとりにくい印象でした。とはいえ、模試や予想問題の範囲内でしっかり対策を行なっていれば十分に対応できる範囲だったといえます。

2025年度の共通テストでは、以下のような難易度の変化がありました。

難化科目

「英語リスニング」「数学ⅡBC」「物理」「化学」「地学」

易化科目

「国語」「政経」「英語リーディング」

| 教科 | 科目 | 2025年度平均点 | 2024年度平均点 | 前年差 | |

| 外国語(英語) | リーディング | 57.69 | 51.54 | +6.15 | |

| リスニング | 61.31 | 67.24 | -5.93 | ||

| 数学 | 数学Ⅰ | 28.08 | 34.62 | -6.54 | |

| 数学Ⅰ・数学A | 53.51 | 51.38 | +2.13 | ||

| 数学Ⅱ | 30.19 | 35.43 | -5.24 | ||

| 数学Ⅱ・数学B・数学C | 51.56 | 57.74 | -6.18 | ||

| 国語 | 国語 | 126.67 | 116.50 | +10.17 | |

| 理科 | 物理基礎 | 24.78 | 28.72 | -3.94 | |

| 化学基礎 | 27.00 | 27.31 | -0.31 | ||

| 生物基礎 | 31.39 | 31.57 | -0.18 | ||

| 地学基礎 | 34.49 | 35.56 | -1.07 | ||

| 物理 | 58.96 | 62.97 | -4.01 | ||

| 化学 | 45.34 | 54.77 | -9.43 | ||

| 生物 | 52.21 | 54.82 | -2.61 | ||

| 地学 | 41.64 | 56.62 | -14.98 | ||

| 地理歴史 | 歴史総合,世界史探究 | 66.12 | 60.28 | +5.84 | |

| 歴史総合,日本史探究 | 56.99 | 56.27 | +0.72 | ||

| 地理総合,地理探究 | 57.48 | 65.74 | -8.26 | ||

| 公民 | 公共, 倫理 | 59.74 | 56.44 | +3.30 | |

| 公共, 政治・経済 | 62.66 | 44.35 | +18.31 | ||

| 情報 | 情報Ⅰ | 69.26 | ー | ー | |

英語のリーディングの単語数の減少や、化学の難化など、平均点の変化だけでなく、問題自体の難易度や傾向の変化がありました。

今年度の化学では、平均点がセンター試験も含めて過去最低となりました。問題が難化しただけでなく、分量が多く、解ききれなかったという受験生も多かったようです。また、より読解力を問う傾向に寄ったこと、生活に結びつけた応用問題が多かったことで、力を伸ばしきれていない生徒にとって解きにくい、時間内に解けない状況となりました。出題傾向としては、引き続き資料を読み取る形式の問題が出題されており、共通テストの出題方針が固まってきたように見られます。

国語については、選択肢の数が5つから4つに減少したことで、難易度が易化しただけでなく時間にも余裕ができ、平均点の上昇につながったと考えられます。

今回の難化、易化や平均点の上下、問題の分量の変化は、科目間のバランス調整や、思考力・判断力を明確に問うための出題により近づくための変更と考えられます。

一方で、全体的に出題難易度そのものは以前のセンター試験より高く、全体の学習がおぼつかない段階で予想問題を解いてもわからないことが多いため、必須知識や必須解法の学習を全科目において早めに終わらせる必要があります。特に遅れがちな理科、社会や古典で十分な学習をこなし、ひねり方の部分を分析できる状態で試験レベルの問題集や予想問題、模試に臨むことができて初めて高得点につながったということです。それができる受験生は決して多くないので、対策はされていたはずなのにもかかわらず平均点があまり上がらなかったという科目が多かったと考えられます。共通テストでの高得点が必要な難関大学志望者は、英語や数学だけでなく国語や理科、社会、情報もある程度早めに取り組むようすべきであると言えるでしょう。

2025年共通テスト問題からみる2026年共通テスト問題の出題傾向予想

資料を活用した読解型の問題が出題

2025年度の出題傾向を見ると、共通テストの問題作成方針が固まって、2026年度の出題傾向もそれを踏襲すると予想されます。文章量や資料が多く、多くの情報から必要な情報を選んで活用し問題を解く力が求められるでしょう。「思考力・判断力・表現力」に加え、読解力や処理能力といった力が必要です。 英語リーディングで資料や記事などが与えられた出題は引き続き出題され、日本史Bでは特に史料を用いた出題が増えました。

全科目において、必須知識や必須解法の全体学習は3年の春に終わらせて、これまでに実施された共通テストの出題形式に慣れておくこと、予想問題や模試に取り組むことが重要な対策になるでしょう。

身近な題材や実践的な題材の出題

英語(リーディング)の広告を読んで答える問題、化学の枕草子と絡めた問題といった身近な題材や実践的な題材が、前年に引き続き出題されています。この傾向は2026年度も引き継がれ、どの科目でも、学習した知識を実生活や実践的な場面に結びつけて考えられる力が問われていくでしょう。

今後の共通テストでも知識は必須

共通テストで思考力や読解力、処理能力といった力が重視されていることは間違いありませんが、基本知識を軽視することはできません。必須の知識や解法を身につけていることを前提に、文章や図表、資料を読み解いて、持っている知識をいかに活用して問題を解くかが重要になってきます。

2026年国公立大学入試の共通テストボーダー予想

ボーダーラインは各予備校が設定した、合格者の割合が”指定した割合”になる点数のことを指します。前年度の入試結果や募集人員など様々な要素を分析して設定されます。

この”指定した割合”は予備校によって異なり、河合塾の場合は合格者の割合が50%になる点数を、駿台・ベネッセは合格者の割合が60%になる点数をそれぞれボーダーラインに設定しています。

共通テストでボーダーラインを割る点数であっても、二次試験で良い点数を取ることで合格する場合もあります。

大手予備校の模試を受けると志望校の合格可能性を判定してくれます。A判定・B判定・C判定等の指標がありますが、あくまでもその模試の受験者の得点から算出されたものです。指標の1つとして活用しつつも、実際の志望大学のボーダーを念頭に置いて準備を進めましょう。

各大学のボーダーは、大学の公式WEBサイトや赤本等にも「合格最低点」「得点率」などの項目で掲載されている場合があります。ぜひ、志望校のボーダーをチェックして模試や過去問に挑みましょう。

90%以上必要な大学

共通テストのボーダーが90%以上の大学は次の通りです。

85%以上必要な大学

共通テストのボーダーが85%以上の大学は次の通りです。

80%以上必要な大学

共通テストのボーダーが80%以上の大学は次の通りです。

75%以上必要な大学

共通テストのボーダーが75%以上の大学は次の通りです。

70%以上必要な大学

共通テストのボーダーが70%以上の大学は、その他の国公立大学です。

共通テスト対策はいつからするべき?

共通テスト対策は、いつから取り組むのがよいのでしょうか。

ここでは国公立・私立および最難関・医学部にわけて、それぞれいつごろから始めるのがよいかについて記載しました。

ご自身の第一志望がどこかによって取り組むのが良い時期も変わってきますので、参考にしてください。

国公立大学(理系・文系)

英語・数学・現代文を除く2次試験の受験科目でない科目については、遅くとも夏以降は対策が必要です。理系の場合は古文・漢文と社会科目、文系の場合は理科・社会の2次試験受験科目でない科目については、遅くても夏休みから取り組むようにしましょう。

2次試験の受験科目については基礎固めは早急に終わらせて2次試験対策を行い、11月頃から共通テスト対策を始めましょう。2次試験対策がそのまま共通テスト対策になりますが、基礎固めができていないまま取り組んでも結果が出にくいので注意しましょう。

私立大学(理系・文系)

私立大学を第一志望にする場合は、基本的には一般入試を重視するのが鉄則です。そのため、共通テスト対策は直前期に行います。

個別の入試の過去問演習を優先しながら、余裕がある場合は11月くらいから共通テストの勉強も始めるといいでしょう。

注意したいのが、一部の大学や学部・学科では共通テスト受験が必須となっていることです。

たとえば立教大学は、全学部で大学独自の英語試験を廃止し、共通テストの英語か英検やTOEICなどの外部検定を判定に用いることになっています。

志望大学・学部の受験科目などはあらかじめチェックしておきましょう。

最難関大学(東大・京大)

東大・京大を受験するためにはもちろん共通テストの受験が必要ですが、配点は2次試験のほうが高めです。ただ足切りがありますので、共通テストで十分な高得点を得る必要があります。

2次試験に必要でない科目についても遅くとも夏頃から準備を始め、11月ごろからすべての科目で本格的に共通テスト対策を始めましょう。

医学部

国公立大学の医学部や、私立大学医学部も共通テスト利用入試を受験する場合、共通テストで高得点が必要になります。

共通テスト対策を行う指標として、一年前に共通テスト同日模試を受験し、その後も2~3か月に1回のペースでコンスタントに共通テスト模試を受けるようにしましょう。これを受験して自分に足りないもの、苦手な科目や問題などを把握・分析し、早急に対策をしなくてはなりません。

個別(二次)試験の勉強については十分に対策ができているという前提で考えるなら、共通テストに特化した対策は11月頃から始めることをおすすめします。センター試験のときと同様、共通テストでも足切りがあります。共通テストで十分な高得点を見込めるよう、11月ごろには本格的に共通テスト対策を始めましょう。

共通テストに関するアンケート結果では、勉強を始めるのに最適な時期と実際に始めた時期にズレが

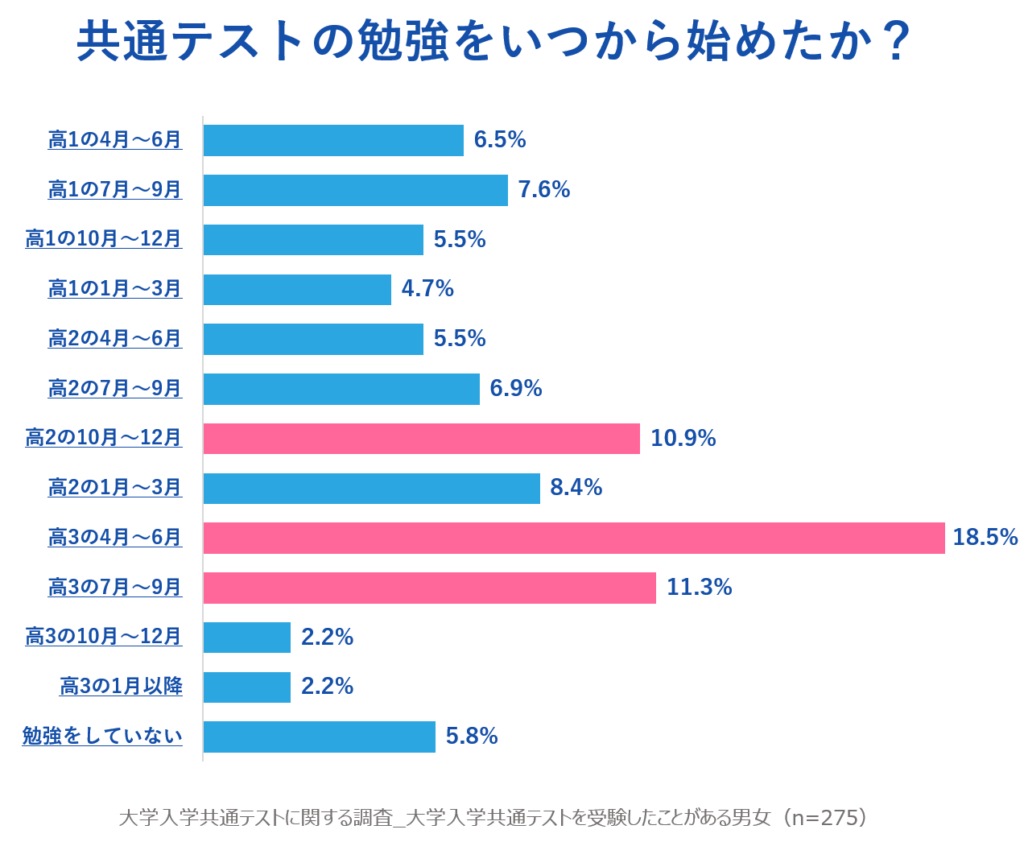

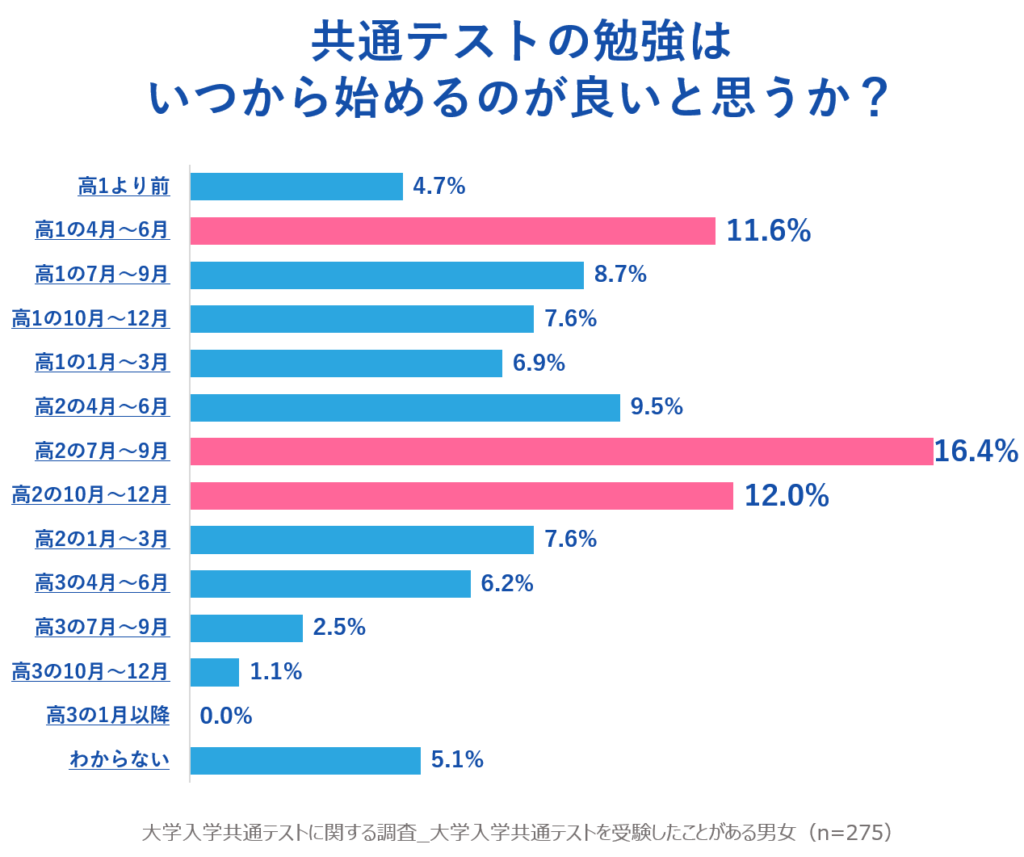

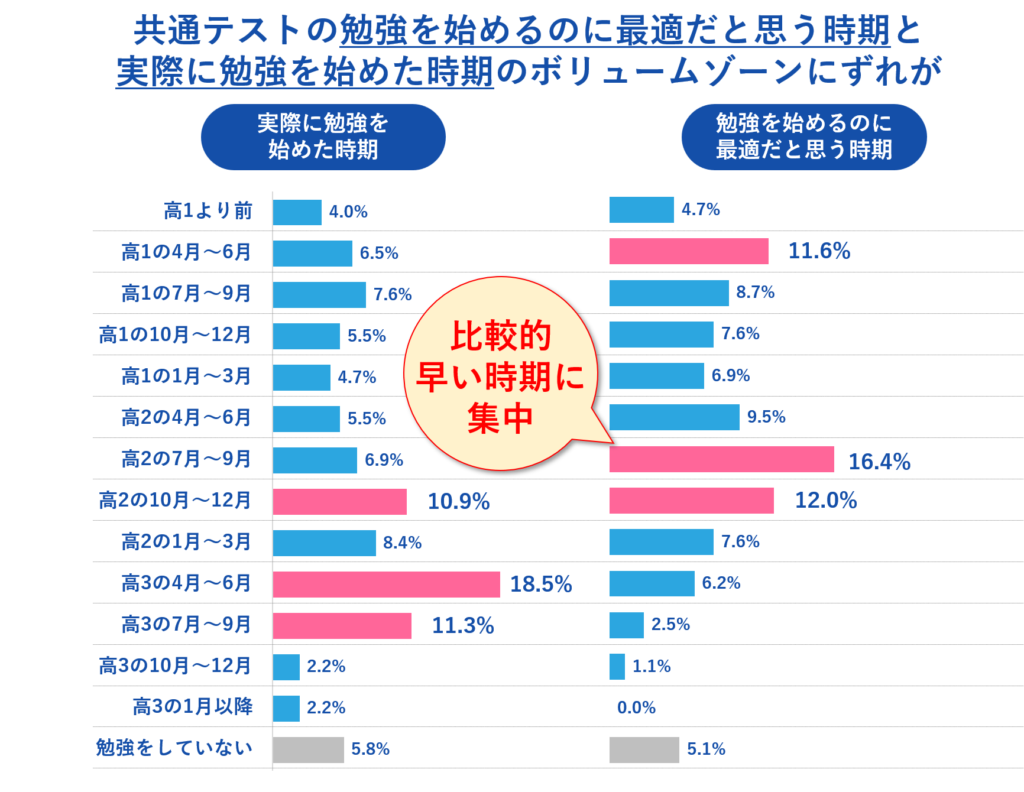

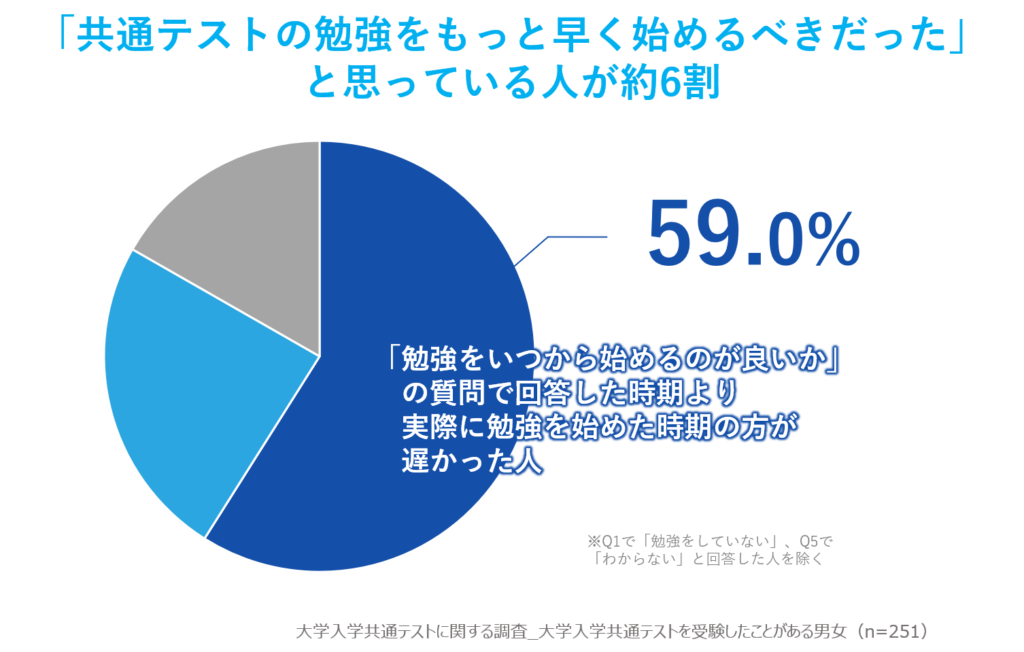

じゅけラボでは、2023/4/26~2023/5/2の期間で、大学入学共通テストを受験したことがある方を対象に、大学入学共通テストに関するアンケートを実施しました。

「大学入学共通テストの勉強はいつから始めましたか?」という質問では、ボリュームゾーンが高3の4月~6月、高3の7月~9月、高2の10月~12月という結果になりました。

「共通テストの勉強はいつから始めるのが良いと思いますか?」という質問では、ボリュームゾーンは高2の10月~12月、高2の7月~9月、高1の4月~6月という結果になりました。

この結果から、実際に共通テストの勉強を始めた時期と、勉強を始めるのに最適だと思う時期にずれがあることが分かります。

個別の回答を見ても、「勉強をいつから始めるのが良いか」の質問で回答した時期より実際に勉強を始めた時期の方が遅かった人が半数以上を占め、共通テストの勉強を始める時期は早ければ早いほど良いということが分かります。

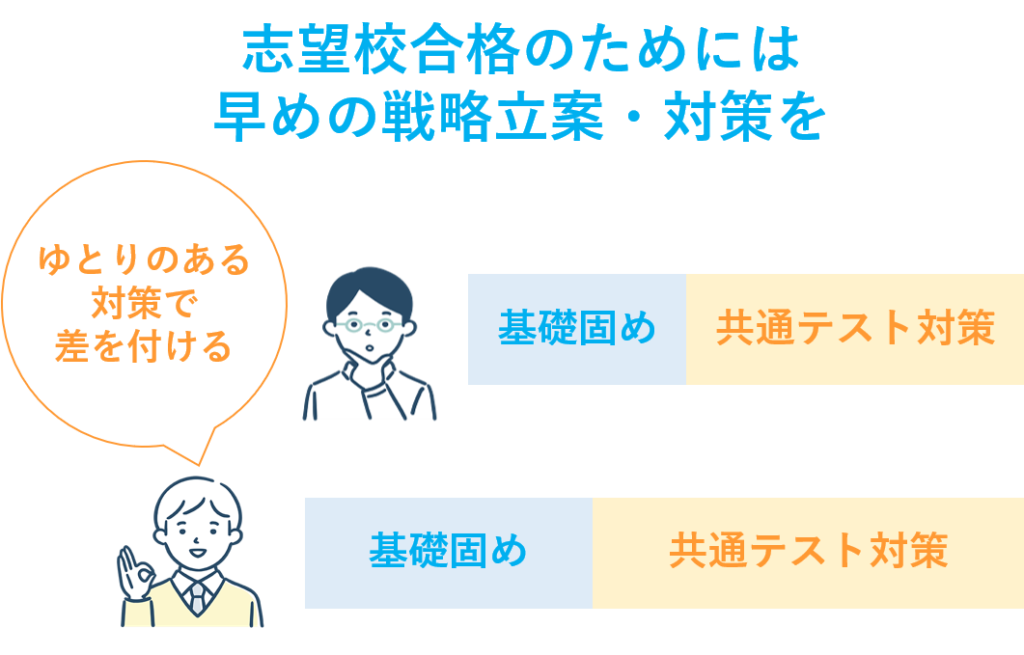

志望校合格のためには、早めの戦略立案・対策を

上記のアンケート結果を見ても分かるように、共通テスト対策は早めに取り組んだほうが有効です。

ただ、基礎的なことができていないままに闇雲に過去問に取り組んでも効果はありません。

受験大学や教科・科目によって取り組む時期に差はありますが、基本的な知識を身につけたうえで余裕を持って対策を始めましょう。

センター試験過去問は現役生にも浪人生にも共通テスト対策としておすすめの問題集・教材

共通テスト対策に引き続き有効なセンター試験の過去問には、時間をかけて作成された良問が多く存在します。なぜかというと、ほとんどの受験生が受験するだけでなく、その得点はそれぞれの大学の入試結果に大きく影響するからです。

センター試験の過去問には、学力の基礎となる要素が随所にみられます。また、今年実施された共通テストに関しても同様です。共通テストに向けた対策をすることは、結果として基礎固めに繋がるのです。浪人生・現役生問わず必携の問題集であることは間違いないでしょう。

授業で基礎基本を習得するのはもちろんのこと、センター試験・共通テスト対策に取り組むことで基礎固めを徹底的に行うことは、合格・高得点への欠かせないルートです。

2026年度の科目別共通テスト対策方法

2026年度の共通テストの出題方針は、2025年度から大きく変わらないと予想されます。そのため2026年度の共通テスト対策の勉強法としては、これまでの共通テストの過去問の傾向を分析して対策を進めていくとよいでしょう。また、予想問題や模試を有効活用していきましょう。

ただし、なるべく早い段階で、全科目において必須知識や必須解法を網羅的に学習しておくことが演習や予想問題、模試を有効に利用できるかどうかのカギとなりますので、特定科目のみ最初にいれるといった進め方ではなく、序盤は全科目の土台がために集中して早く仕上げることが得策です。

そして、知識をもとにした応用力・思考力を試される問題が出題されるため、知識・公式の暗記にとどまらず、身につけた知識をどのように活用して問題を解くのかを意識した学習を普段から心がける必要があります。

大学入試共通テスト2026年度(令和8年度)科目別対策

2021年〜2025年の共通テストの出題形式、出題傾向、難易度等を基にして、2026年の共通テスト対策を科目ごとに最適な対策を行いましょう。正しい分析、早い時期からの対策が必須です。共通テストの科目別問題傾向と対策を詳しく説明していますので、是非参考にしていち早く共通テスト対策を進めていきましょう。

英語

2025年度の共通テスト英語は、2024年度と大きな傾向の変化は見られませんでした。プレゼン資料、アンケート、パンフレット、記事といった様々な資料が与えられる問題は2026年度今日鬱テストでも必ず出題されると考えておいた方が良いでしょう。単なる英語の知識だけではなく、資料を読み取る力、必要情報を取捨選択、組み合わせて整理する力も問われていきます。

リーディングに関しては昨年度まで、2年連続で語数が増加していましたが、今年度は5612語で、前年より700語減少しました。そのため、2025年度は解きやすいと感じた受験生が多かったようです。

一方、2025年度のリスニングの平均点はやや低下しました。語数は昨年と同程度でしたが、問題はやや難化したためと考えられます。

英語は積み重ねが必要な教科のため、早いうちから基礎・基本の定着を図り、その上でセンター試験・共通テスト過去問および問題集で演習を積んでいきましょう。

数学

2025年の数学の難易度は前年から維持と言えるでしょう。

引き続き文章量が多い出題ですが、比較的誘導が丁寧な問題が多めです。また、身近な事象を題材とした問題として、2025年度は電柱の影の測量に関する問題が出題されました。2026年度も身近な事象を題材とした問題の出題は続くと予想されます。

数学だからといって、計算や解答暗記だけにとどまらず、必要な情報は何か、解くために必要な要素は何かといった、読解力が必要な問題で必要情報を取捨選択、整理することを意識して取り組みましょう。また、思考力・応用力が問われる問題が出題されるため、マークに絞った対策問題よりしっかり答案を書く練習をするほうが有効です。

国語

2025年は、選択肢が例年の5択に対して4択となり、2024年度と比較してややこしい選択や正誤判断が必要な問題は減っています。構成は、例年の評論・小説・古文・漢文の4題に加えて、「実用的な文章」として、言葉づかいに関するテーマで出題されました。複数の資料から情報を適切に把握し読み解く力を問う出題で、共通テストの趣旨である思考力や応用力を問う問題でした。

基本的な読解力を身につけたうえで、共通テストの過去問や予想問題などを活用し応用力・思考力を鍛えることが求められます。

一方で、残りの大問では複数の資料や文章から読み取るような形式がなくなり、以前のセンター試験のような形式となりました。

また、2025年度は2024年と同様、漢字問題で、センター試験の形式であった傍線部の漢字に相当する漢字を含むものを選ぶ問題が出題されました。

今年から形式が変わり、2年目である2026年は難易度が変動する可能性が大いにあります。去年、今年と2年連続で平均点が上がっていることから、来年は平均点が下がる可能性も高いと考えられます。過去問だけでなく、予想問題等も利用し、対策していくことが大切です。

生物

2025年度の生物の難易度は昨年とほとんど変わりませんでした。

全体を通して、生物の基本的な知識・用語を正しく理解し、それを活用できているかを問う設問が目立ちました。考察問題の比率が増えており、基本的な知識を基にした応用力や思考力を問うという、共通テストの傾向通りの出題だったと言えます。幅広い分野から満遍なく出題されるため、高校生物の全範囲をバランスよく勉強しておくことが大切です。

化学

平均点が大きく下がり、センター時代と合わせても歴代最低点となりました。グラフや問題文から読み取った情報を元に解く問題が多く、化学知識を応用する力が試される出題でした。

共通テストに変わってから、問題文やグラフの読み取りや実生活と絡めた内容の問題は毎年出題されています。このような傾向は2026年以降も出題されることが予想されます。化学は暗記と思考力の両方が必要な教科ですが、近年の共通テストでは思考力の側面がより強くなっています。内容を根本から理解し、応用できるように対策しておくことが大切になります。

物理

2025年度は、引き続き公式や解法を丸暗記しただけでは対応できない応用力を問われる問題が出題されました。また、物理の全範囲からの出題で、特定分野だけに偏った出題がされることはありません。2026年度もその傾向は続くと思われます。

大問1は小問集合、大問2〜4は各分野からの出題で、その傾向は続くと考えられます。

地学

2025年度共通テスト地学は、固体地球の概観・固体地球の活動・地球の歴史・大気と海洋・宇宙の構成という教科書の5分野のすべてから出題されました。

また前年同様に知識問題・ 読図問題・計算問題が出題されましたが、知識問題の割合が増加しました。

2026年度以降も、5分野全てから出題する傾向、知識問題、読図問題、計算問題の3種類から出題する形式は続くと予想されます。

生物基礎

2025年の生物基礎は、生物同様、難易度は昨年とほとんど変わりませんでした。

全体を通して、生物の基本的な知識・用語を正しく理解し、それを活用できているかを問う設問が目立ちました。考察問題の比率が増えており、基本的な知識を基にした応用力や思考力を問うという、共通テストの傾向通りの出題だったと言えます。幅広い分野から満遍なく出題されるため、高校生物の全範囲をバランスよく勉強しておくことが大切です。

化学基礎

共通テストの化学基礎では、大問1は化学基礎の全範囲からの小問集合、第2問は総合的な考察問題という出題が続いています。新課程となった今年度も変化はなく、2026年度も同じ構成での出題が続くと考えられます。基本的な用語や知識をおさえるのはもちろん、資料やデータを読み解く力、知識を組み合わせて回答を導く応用力が問われます。

通常の問題集では、データを読み取って解くような応用問題はあまり出題されないため、教科書の実験・探究活動や、過去問を活用して演習を積みましょう。

物理基礎

2025年の物理基礎は、公式を用いるだけで解けるような設問が少なく、思考力・判断力を必要とする考察問題が増えました。また計算問題や思考力を問われる問題などさまざまな形式の問題が出題されました。

基礎的な知識を基にした応用力や判断力などを問う共通テスト全体の傾向に沿った出題で、この傾向は2026年度も変わらないと思われます。

地学基礎

2025年の地学基礎は前年度と同じ大問4つの構成が引き継がれ、各分野からバランスよく出題されました。難易度も維持されています。

地学の基本的な知識・用語を正しく理解し、それを活用できているかを問う設問が目立ちました。考察問題の比率が増えており、基本的な知識を基にした応用力や思考力を問うという、共通テストの傾向通りの出題でした。

歴史総合・日本史探求

新課程になった初年度である2025年度から、共通テストの日本史Bが歴史総合・日本史探究に変更になりました。

大問6題のうち大問1は歴史総合、残りの5題は日本史探究からの出題でした。日本史探究の問題は、古代から近現代までバランスよく出題されました。来年度以降も、新課程初年度であった今年と同じような形式・難易度での出題が続くと考えられます。

共通テストの特徴である資料・史料を用いた出題傾向は今年も継続されました。来年以降も、このような読解力・思考力・応用力を問う問題が重視されていくと予想されます。

共通テスト 歴史総合・日本史探求の対策について詳しくはこちら

歴史総合・世界史探求

新課程になった初年度である2025年度から、共通テストの世界史Bが歴史総合・世界史探究に変更になりました。

大問5題のうち大問1は歴史総合、残りの5題は日本史探究からの出題でした。問題は昨年度と比べて易化し、得点しやすいと感じた受験生も多かったようです。

共通テストの特徴である資料・史料を用いた出題傾向は今年も継続されました。来年以降も、このような読解力・思考力・応用力を問う問題が重視されていくと予想されます。

共通テスト 歴史総合・世界史探求の対策について詳しくはこちら

地理総合・地理探究

今年度から地理Bが地理総合•地理探究に変わり、探究に絡めた問題が出題されるようになりました。

資料を用いた問題が多く出題され、教科書の知識を習得していることを前提に資料を読み解いて回答を導く思考力・応用力を問う傾向が続きました。資料を読解しなければ解けない問題が多く、曖昧な知識のまま臨むと回答が難しかったと予想されます。

ただ、細かい知識が必要なわけではなく、教科書の記載の基本的な知識とその応用で解答できる問題が出題されています。まずは基礎基本をしっかり身につけることが大切です。

2026年以降も、新課程初年度であった今回のような形式での出題となることが予想されます。また、資料を用いた出題傾向も、今後も継続されるでしょう。

公共・政治経済

今年度から政治経済が公共・政治経済に変わり、今まで「現代社会」で履修していた内容が「公共」として政治経済とセットで出題されるようになりました。

大問は6題のうち、公共が2題と政治経済が4題という構成でした。

2026年度も新課程初年度であった今年度と同様の傾向での出題が予想されます。

対策としては、まずは教科書内容の把握をしっかり行い、基礎的な知識・用語を身につけることが大前提となります。参考書や一問一答を活用し、基礎知識を確実に身に着けましょう。

そのうえで共通テスト対策の問題集や政経の共通テストの過去問、センター試験の過去問で演習を積みましょう。

公共・倫理

今年度から倫理が公共・倫理に変わり、今まで「現代社会」で履修していた内容が「公共」として倫理とセットで出題されるようになりました。大問は6題のうち、公共が2題と倫理が4題という構成でした。

2026年度も新課程初年度であった今年度と同様の傾向での出題が予想されます。

対策としては、まずは教科書内容の把握をしっかり行い、基礎的な知識・単語を身につけた上で、だんだんと応用に挑戦していくことが大切です。

2026年度(令和8年度)の共通テスト日程

出願から共通テスト当日までのスケジュール

2026年度の共通テストは、2026年1月17日(土)・18日(日)で実施予定です。

出願期間は、令和7年9月16日(火)から10月3日(金)までとされています。

そして共通テストの自己採点結果をもとに最終的な出願校を選定していきます。

共通テスト当日のタイムスケジュール

2026年度の共通テストは上述通り2026年1月17日(土)・18日(日)の2日間で実施。

出題教科と試験時間は下記のとおりとなっています

- 国語 90分

- 地理歴史・公民 1科目選択 60分、2科目選択 130分うち解答時間120分

- 数学 数学I、数学IA 70分、数学ⅡBC 70分

- 理科 理科1 2科目選択 60分、理科2 1科目選択 60分/2科目選択 130分うち解答時間120分

- 外国語(英語) リーディング 80分、リスニング 60分うち解答時間30分

- 情報 60分

共通テスト当日のタイムスケジュール

| 試験日 | 教科 | 科目 | 試験時間 |

| 1月17日(土) | 地理歴史公民 | 『地理総合,地理探究』『歴史総合,日本史探究』『歴史総合,世界史探究』『公共,倫理』『公共,政治・経済』『地理総合/歴史総合/公共』『旧世界史 A』『旧世界史 B』『旧日本史 A』『旧日本史 B』『旧地理 A』『旧地理 B』『旧現代社会』『旧倫理』『旧政治・経済』『旧倫理,旧政治・経済』 | 2科目選択9:30 – 11:40 1科目選択10:40 – 11:40 |

| 国語 | 『国語』 | 13:00 – 14:30 | |

| 外国語 | 『英語』『ドイツ語』『フランス語』『中国語』『韓国語』 | 英語(リーディング) ドイツ語 フランス語 中国語 韓国語15:20 – 16:40英語(リスニング)17:20 – 18:20 | |

| 1月18日(日) | 理科① | 『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』『物理』『化学』『生物』『地学』 | 2科目選択9:30 – 10:40 1科目選択10:40 – 11:40 |

| 数学① | 『数学Ⅰ,数学 A』『数学Ⅰ』『旧数学Ⅰ・旧数学 A』『旧数学Ⅰ』 | 13:00 – 14:10 | |

| 数学② | 『数学Ⅱ,数学 B,数学 C』『旧数学Ⅱ・旧数学 B』『旧数学Ⅱ』『旧簿記・会計』『旧情報関係基礎』 | 15:00 – 16:00 | |

| 情報 | 『情報Ⅰ』『旧情報』 | 17:00 – 18:00 |

2026年共通テスト対策カリキュラム

志望大学の共通テストボーダーを踏まえた学習内容と学習計画

志望大学・学部が決まり、合格に必要な共通テストボーダーがはっきりしたら、現在の学力と照らし合わせて合格するためにはどんな勉強をしなければいけないのか、どれくらいの時間と量の学習をしなければいけないのかを把握しましょう。

ひたすら問題演習をくりかえしたりたくさんの参考書を読んだりしても必要な学力は身につきません。

何をどれくらい勉強しなければいけないのかを正確に把握し計画を立てましょう。

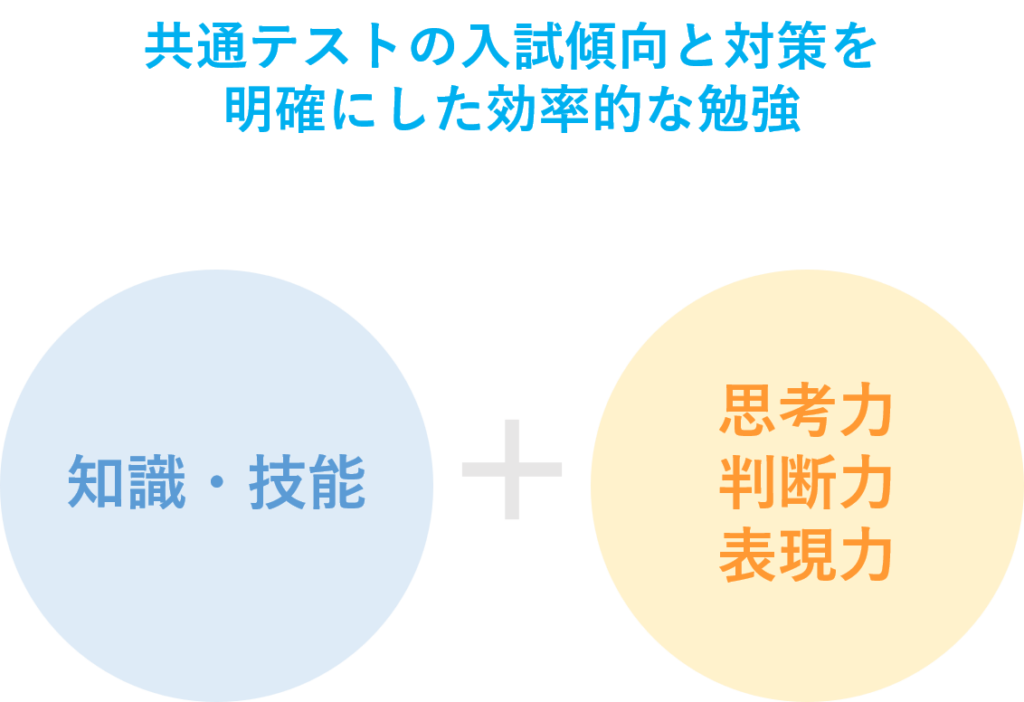

共通テストの入試傾向と対策を明確にした効率的な勉強

これまで実施されてきた許通テストではっきりしてきたのが、共通テストの趣旨に沿って単に知識を覚えるだけでは対応できない問題が出題され、思考力や判断力・応用力が問われるということです。

正確な知識・理解は当然として、それを基にした応用力・思考力です。そのため、単に暗記量を増やすだけでは太刀打ちできません。

共通テストの傾向と照らし合わせて、最短の時間で合格できるよう効率的な学習を行いましょう。

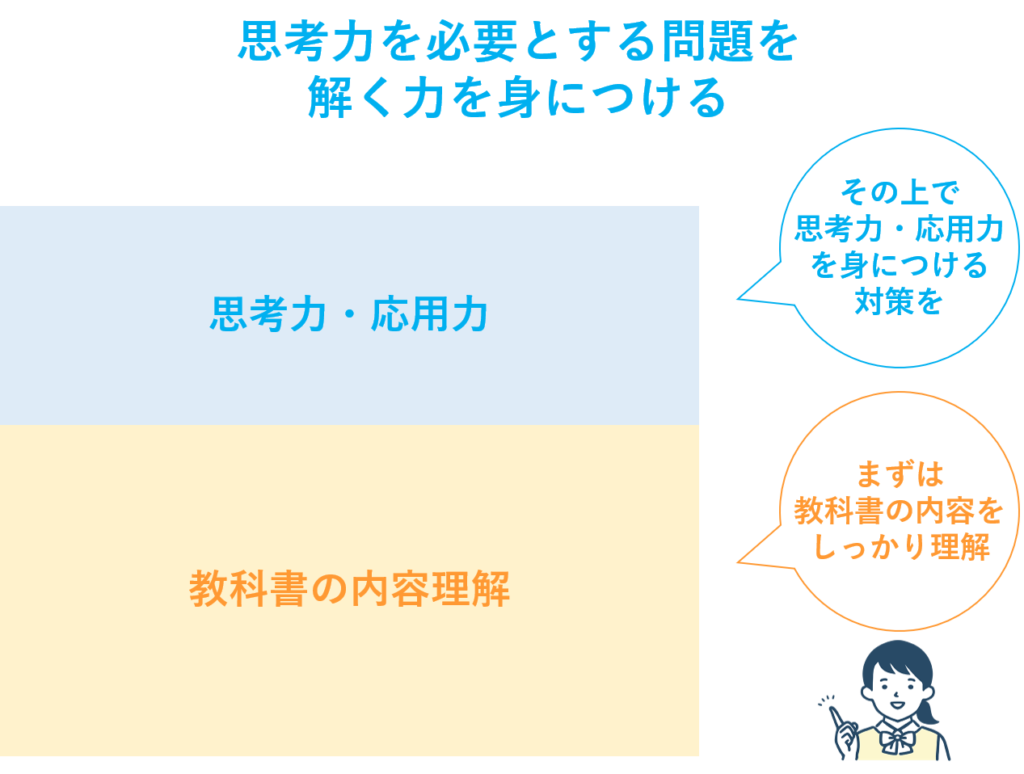

思考力を必要とする問題を解く力を身につける

各種の資料や統計・グラフから読み解く、会話文や長文から出題意図などを正確に読み解くなど、単なる知識・公式の暗記だけでは太刀打ちできない出題がされています。

まずは教科書内容の正確な理解と知識の確実な定着のうえで、思考力・応用力を身に着けられるよう準備することが求められます。

単なる暗記や問題をひたすら解くといった学習では合格は覚尽きません。共通テストで求められる学力を身に着けられるような学習をこころがけましょう。

大切なのは、早期に対策を始めること。そして共通テストで求められる学力が身につけられるように計画を立て学習をすすめることです。

じゅけラボ予備校なら、ひとりひとりの現状に合わせた最短距離で効率的にすすめるオーダーメイドカリキュラムに沿って学習ができます。

大学入学共通テストについて

よくある質問

- 時間配分が難しいです。どうすればいいですか?

-

共通テストは読解量が多くなり、時間がタイトになっている傾向にあります。試験時間は60分。各問題11分ずつを目安に解くと、見直しに5分残すことができます。ただし、これはあくまで目安です。得意な問題傾向の設問は時間を短縮して、苦手な問題傾向の設問には時間を余分にとるなどの調整が必要になります。

また、わからない問題にこだわって時間がなくなってしまうとあとの大問をまるまる解けないということもありえます。わからない問題は潔く飛ばして、解ける問題から解いていきましょう。

- 直前期には何をやればいいですか?

-

共通テスト直前になったら、できなかった問題を繰り返し解き、確実に解けるようにしておきましょう。何度も間違ってしまう問題は、基本的なことが理解できていない可能性があります。放置すると他にも解けない問題が出てくる可能性があるため、さかのぼって復習することも忘れずに。

また、過去問や模試を使っての時間配分の確認も重要です。

せっかく解ける問題を時間切れで解けないのはもったいないので、時間内に解ききることができるようにトレーニングをしておきましょう。

- 文系の生徒はいつから生物を勉強すればよいですか?

-

文系の生徒で共通テストでのみ生物を受験する場合、できるだけ春から取り組みましょう。主要教科に割く時間が少なくなってしまうので、少しづつでもいいので早めに取り組むことをおすすめします。

- 直前期には何をやればいいですか?

-

共通テスト直前になったら、できなかった問題を繰り返し解き、確実に解けるようにしておきましょう。さかのぼって復習することも忘れずに。また、過去問や模試を使っての時間配分の確認も重要です。

- 直前期には何をやればいいですか?

-

共通テスト直前になったら、できなかった問題を繰り返しやり、確実に解けるようにしておきましょう。何度も間違ってしまう問題は、基本的なことが理解できていない可能性があります。放置すると他にも解けない問題が出てくる可能性があるため、さかのぼって復習することも忘れずに。

また、過去問や模試を使っての時間配分の確認も重要です。本番と同じ形式の問題を時間を測りながら解き、自分に合った時間配分を見つけましょう。

せっかく解けるようになった問題を、時間切れで解けないのはもったいないので、時間内に解ききることができるように優先順位の見極めなど、トレーニングをしておきましょう。

- 物理・化学・生物はどれを選べば良いですか?

-

共通テストの理科では、下記のパターンから科目を選択します。

・文系:基礎科目から2分野 または 基礎を付さない科目から1科目

・理系:基礎を付さない科目から2科目 または 基礎2分野と基礎を付さない科目1科目

理系の国立・公立大2次試験や私立大個別試験では、理科のうち1科目または2科目選択しますが、多くの場合、基礎科目と基礎を付さない科目の全範囲から出題されます。

物理に限らず理科は、特別な理由がある場合を除いて、授業でとった選択科目を選択し、内容を復習しつつ共通テスト対策に臨むのがベターです。また、受験する大学の受験科目になっているかも事前に調査した上で、慎重に検討しましょう。

- 文系の生徒はいつから地学を勉強すればよいですか?

-

文系の生徒で共通テストでのみ地学を受験する場合、できれば春から、遅くとも夏ぐらいからは取り組みましょう。早めに取り組み知識の定着を図った上で演習に取り組みましょう。

現在の知識レベルによって何時間の学習をすればよいかは異なりますが、ベースがなければその分習得時間を割かなければいけなくなります。主要教科に割く時間が少なくなってしまうので、少しずつでもいいので早めに取り組むことをおすすめします。

- 直前期には何をやればいいですか?

-

共通テスト直前になったら、できなかった問題を繰り返し解き、確実に解けるようにしておきましょう。何度も間違ってしまう問題は、基本的なことが理解できていない可能性があります。放置すると他にも解けない問題が出てくる可能性があるため、さかのぼって復習することも忘れずに。

また、過去問や模試を使っての時間配分の確認も重要です。

せっかく解ける問題を時間切れで失点してしまうのはもったいないので、時間内に解ききることができるようにトレーニングをしておきましょう。

- 時間配分が難しいです。どうすればいいですか?

-

理科基礎科目は、2科目を合わせて60分で解くことが求められます。一科目あたり30分ですが、見直しも含めて30分に終わらせることでもう1つの科目に余裕を持って取り組めます。また、自分の得意科目、苦手科目によって、2科目の時間の比重を変えることも有用です。自分に合った時間配分を事前に考えておくようにしましょう。

また、わからない問題にこだわって時間がなくなってしまうとあとの大問をまるまる解けないということもありえます。わからない問題は潔く飛ばして、解ける問題から解いていきましょう。

- 直前期には何をやればいいですか?

-

共通テスト直前になったら、できなかった問題を繰り返し解き、確実に解けるようにしておきましょう。何度も間違ってしまう問題は、基本的なことが理解できていない可能性があります。放置すると他にも解けない問題が出てくる可能性があるため、さかのぼって復習することも忘れずに。

また、過去問や模試を使っての時間配分の確認も重要です。

せっかく解ける問題を時間切れで解けないのはもったいないので、時間内に解ききることができるようにトレーニングをしておきましょう。

- 時間配分が難しいです。どうすればいいですか?

-

理科基礎科目は、2科目を合わせて60分で解くことが求められます。一科目あたり30分ですが、見直しも含めて30分に終わらせることでもう1つの科目に余裕を持って取り組めます。また、自分の得意科目、苦手科目によって、2科目の時間の比重を変えることも有用です。自分に合った時間配分を事前に考えておくようにしましょう。

また、わからない問題にこだわって時間がなくなってしまうとあとの大問をまるまる解けないということもありえます。わからない問題は潔く飛ばして、解ける問題から解いていきましょう。

- 直前期には何をやればいいですか?

-

共通テスト直前になったら、できなかった問題を繰り返し解き、確実に解けるようにしておきましょう。何度も間違ってしまう問題は、基本的なことが理解できていない可能性があります。放置すると他にも解けない問題が出てくる可能性があるため、さかのぼって復習することも忘れずに。

また、過去問や模試を使っての時間配分の確認も重要です。

せっかく解ける問題を時間切れで解けないのはもったいないので、時間内に解ききることができるようにトレーニングをしておきましょう。

- 時間配分が難しいです。どうすればいいですか?

-

理科基礎科目は、2科目を合わせて60分で解くことが求められます。一科目あたり30分ですが、見直しも含めて30分に終わらせることでもう1つの科目に余裕を持って取り組めます。また、自分の得意科目、苦手科目によって、2科目の時間の比重を変えることも有用です。自分に合った時間配分を事前に考えておくようにしましょう。

また、わからない問題にこだわって時間がなくなってしまうとあとの大問をまるまる解けないということもありえます。わからない問題は潔く飛ばして、解ける問題から解いていきましょう。

- 直前期には何をやればいいですか?

-

共通テスト直前になったら、できなかった問題を繰り返し解き、確実に解けるようにしておきましょう。何度も間違ってしまう問題は、基本的なことが理解できていない可能性があります。放置すると他にも解けない問題が出てくる可能性があるため、さかのぼって復習することも忘れずに。

また、過去問や模試を使っての時間配分の確認も重要です。

せっかく解ける問題を時間切れで解けないのはもったいないので、時間内に解ききることができるようにトレーニングをしておきましょう。

- 時間配分が難しいです。どうすればいいですか?

-

理科基礎科目は、2科目を合わせて60分で解くことが求められます。一科目あたり30分ですが、見直しも含めて30分で終わらせることでもう1つの科目に余裕を持って取り組めます。また、自分の得意科目、苦手科目によって、2科目の時間の比重を変えることも有用です。自分に合った時間配分を事前に考えておくようにしましょう。

また、わからない問題にこだわって時間がなくなってしまうとあとの大問をまるまる解けないということもありえます。わからない問題は潔く飛ばして、解ける問題から解いていきましょう。

- 直前期には何をやればいいですか?

-

共通テスト直前になったら、できなかった問題を繰り返し解き、確実に解けるようにしておきましょう。何度も間違ってしまう問題は、基本的なことが理解できていない可能性があります。放置すると他にも解けない問題が出てくる可能性があるため、さかのぼって復習することも忘れずに。

また、過去問や模試を使っての時間配分の確認も重要です。

せっかく解ける問題を時間切れで解けないのはもったいないので、時間内に解ききることができるようにトレーニングをしておきましょう。

- 直前期には何をやればいいですか?

-

共通テスト直前になったら、できなかった問題を繰り返しやり、確実に解けるようにしておきましょう。何度も間違ってしまう問題は、基本的なことが理解できていない可能性があります。放置すると他にも解けない問題が出てくる可能性があるため、さかのぼって復習することも忘れずに。

また、過去問や模試を使っての時間配分の確認も重要です。

せっかく解ける問題を時間切れで失点してしまうのはもったいないので、時間内に解ききることができるようにトレーニングをしておきましょう。

1週間前になったら、新しいことに取り組むのではなく、これまでに解いてきた参考書や問題集を一冊、重点的に見直して全体像を把握しておきましょう。抜けているところや漏れがあるところに気づいたらその漏れを埋め、精度を上げることに注力しましょう。

- 日本史と世界史はどちらを選べば良いですか?

-

暗記する項目やマスターするまでの所要時間を考えると、世界史より日本史のほうが取り組みやすいと言えます。

ただ日本史は、世界史に比べ日本に限定しているため、より深く細かい知識が必要になり、一概にどちらが有利とは言えません。

受験勉強は長期戦です。自分が勉強していて興味を持つことができたり、楽しむことができたりする方を選択するようにしましょう。

- 理系の生徒はいつから公共・倫理を勉強すればよいですか?

-

理系の生徒で共通テストでのみ公共・倫理を受験する場合、できれば春から、遅くとも夏ぐらいからは取り組みましょう。直前期でいいというアドバイスがされることもありますが、基本的な知識を身につけたうえでの演習が大切です。早めに取り組み、知識の定着を図った上で演習に取り組みましょう。

現在の知識レベルによって何時間の学習をすればよいかは異なりますが、ベースがなければその分習得時間を割かなければいけなくなります。英語・数学・理科に割く時間が少なくなってしまうので、少しずつでもいいので早めに取り組むことをおすすめします。

- 直前期には何をやればいいですか?

-

共通テスト直前になったら、できなかった問題を繰り返し解き、確実に解けるようにしておきましょう。何度も間違ってしまう問題は、基本的なことが理解できていない可能性があります。放置すると他にも解けない問題が出てくる可能性があるため、さかのぼって復習することも忘れずに。

また、過去問や模試を使っての時間配分の確認も重要です。

せっかく解ける問題を時間切れで解けないのはもったいないので、時間内に解ききることができるようにトレーニングをしておきましょう。

- プログラミングが全く分からないのですが、どうすればいいですか?

-

プログラミングの基礎から始めましょう。オンラインの無料学習サイトやビデオチュートリアルを活用し、DNCLや基本的なプログラミング概念を学んでいきます。実際に簡単なプログラムを書いて動かすことで、理解が深まります。

- 情報Ⅰの教科書だけで十分ですか?

-

教科書は基礎知識の習得に重要ですが、試験問題を解くためには、そこで身に着けた基礎知識を使った演習が大切です。試作問題や初年度の試験問題、想定問題集、模試などを併用し、実践的な問題解決力を養うことが大切です。また、最新の情報技術トレンドにも注目しましょう。

- 時間配分が難しいです。どうすればいいですか?

-

練習あるのみです。模擬試験や過去問を解き、60分という制限時間内で4つの大問をバランスよく解答する練習をしましょう。時間配分の目安を立て、それに沿って解答する習慣をつけることが重要です。

- データ分析の問題が苦手です。効果的な対策はありますか?

-

データ分析は数学や統計の基礎知識と関連しています。グラフや表の読み取り練習を重ね、基本的な統計用語や概念を理解することから始めましょう。実際のデータを使って分析する練習も効果的です。

- 情報セキュリティの問題対策はどうすればいいですか?

-

情報セキュリティは日々の生活と密接に関わっています。教科書の内容を理解するだけでなく、最新のセキュリティニュースにも注目し、実際の事例と結びつけて考えることで理解が深まります。また、基本的なセキュリティ対策を自分の生活に取り入れることも学習に役立ちます。

- 直前期には何をやればいいですか?

-

共通テスト直前になったら、できなかった問題を繰り返しやり、確実に解けるようにしておきましょう。さかのぼって復習することも忘れずに。また、過去問や模試を使っての時間配分の確認も重要です。1週間前になったら、新しいことに取り組むのではなく、これまでに解いてきた参考書や問題集を一冊、重点的に見直して全体像を把握しておきましょう。

- 問題集・参考書はどのようなものを選ぶのがおすすめですか?

-

基礎基本を固めた上で読解力・理解力が求められていることを踏まえて、共通テストの傾向に沿った解説・アドバイスをしてくれる教材を吟味して、徹底的に使い倒しましょう。

- 理系の生徒はいつから公共・政治経済を勉強すればよいですか?

-

理系の生徒で共通テストでのみ公共・政治経済を受験する場合、できれば春から、遅くとも夏ぐらいからは取り組みましょう。英語・数学・理科に割く時間が少なくなってしまうので、少しづつでもいいので早めに取り組むことをおすすめします。

- 直前期には何をやればいいですか?

-

共通テスト直前になったら、できなかった問題を繰り返し解き、確実に解けるようにしておきましょう。さかのぼって復習することも忘れずに。また、過去問や模試を使っての時間配分の確認も重要です。

- 共通テストの対策方法は?

-

共通テストの対策をするには、過去問を通じて出題傾向をしっかりと分析して、共通テストに必要な学習に絞って進めていきましょう。

- 共通テストが利用できる私立大学は?

-

多くの私立大学で共通テストを利用した入試が実施されており、さらに拡大しています。

- 共通テストのボーダーはどれくらい?

-

共通テストのボーダーは大学ごとに異なります。9割以上の得点が必要な大学もあれば、6〜7割程度の得点で合格可能性がある大学もあります。

- センター過去問は共通テスト対策になる?

-

共通テストではセンター試験から形式や傾向が変わった部分がありますが、センター試験の過去問は共通テスト対策になります。英語のリーディングのように問題構成が大きく変わっている科目もありますので、時間を測って時間配分や解答順の対策を立てるためには使えませんが、一問一問は良問が多いため、解ける問題を増やす、スピーディーに解けるようにする練習としてセンター過去問を使うと良いでしょう。

- 共通テスト対策はいつからするべき?

-

共通テスト対策は今からでもすぐに始めましょう。できるだけ早く傾向把握に取り組むことが大切です。

- 共通テストの対策方法は?

-

共通テストの対策をするには、過去問を通じて出題傾向をしっかりと分析して、共通テストに必要な学習に絞って進めていきましょう。

共通テストを完全攻略できる学習に取り組んでみませんか?